تقييم برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري في اليمن

بعد مرور حوالي 28 عامًا على البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل، يمكن القول: إنه لم يحقق أهدافه المرجوة، بل ربما أدى إلى آثار عكسية ونتائج سلبية كثيرة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب الآتية:

اتفقت الحكومة اليمنية عام 1995م مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على برنامج الإصلاح، دون وجود توافق داخلي حول طبيعة واتجاهات الإصلاح [1]، وعلى الأهداف العامة للتنمية البشـرية الوطنية، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن بالشكل المطلوب، فقد برزت خلال حلقات النقاش التي نفذت أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، اتجاهات وآراء اتفقت مع توجهات الدولة وسياساتها فيما يتعلق بإعطاء أولوية للخدمات الاجتماعية الأساسية والبنى التحتية، واختلفت معها فيما يتعلق بأداء برامج الإصلاح وتحرير التجارة ومسائل الحماية ومسؤولية الدولة، واعتبروا توجهات الدولة نحو برامج الإصلاح وأساليب تنفيذها أنه يمثل تخليًا للدولة عن مهامها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها [2]، وعبر المواطنون عن رفضهم لسياسات الدولة بأساليب احتجاجية أحيانًا، كما حدث عند رفع أسعار المشتقات النفطية في مايو 1999م ويوليو 2005م.

تضمنت وثيقة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية للتنمية الصحية في الجمهورية اليمنية التي جرى إعدادها عام 1994م تصورات حول مشاركة المجتمع في تمويل الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام، وذلك عن طريق المشاركة في تكلفتها [3]، وقد فوضت وزارة الصحة المؤسسات الصحية بتحصيل كلفة الخدمات الصحية من المستفيدين، على أن يعاد توظيف العائدات في تطوير خدمات المؤسسة التي تحصلها، وتحسين أدائها وتحفيز العاملين فيها [4]، وقد بدأت المؤسسات الصحية في تنفيذ نظام المشاركة في الكلفة في نفس العام، إلا أن الحكومة لم تطور نظم الرقابة والمحاسبة في قطاع الصحة، بل إن مجلس الوزراء لم يصدر قرارًا ينظم مشاركة المجتمع في تمويل الخدمات الصحية، إلا عام 1999م [5]، الأمر الذي ترتب عليه تبديد معظم هذه العوائد على الفساد، فقد أشارت وثيقة إصلاح القطاع الصحي (عام 1998م) إلى أن «50% من التمويل المتاح للقطاع الصحي يبدد عن طريق الفساد ونقص الكفاءة وسوء الإدارة، الذي يرجع إلى أسلوب الإدارة المركزية المتبع في القطاع الصحي [6]؛ لذلك فإن نظام المشاركة في كلفة الخدمات الصحية الحكومية لم يحقق أهدافه في تحسين الخدمات الصحية [7].

في منتصف عام 1998م كان الانتهاء من إعداد استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، التي تهدف إلى إدارة الموارد البشـرية والمالية بشكل كفؤ، تبسيط الإجراءات، إخضاع الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة والاحتياج، شفافية الإجراءات والاستخدام الأمثل للمال العام، توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص، وقد أقر فيها تأسيس صندوق للخدمة المدنية؛ لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة ماليًا، وقد صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1999م، بشــــأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية، الذي نصت المادة (30) منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشـر في الجريدة الرسمية، وقد اعتمدت مخصصاته في الموازنة العامة منذ عام 2000م، مع ذلك لم يُؤسس الصندوق.

وفي يناير 2004م صدر قانون رقم (1) لسنة 2004م، بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية، نصت المادة (34) منه على أن «يلغى القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية وأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون». لقد ألغي قانون عام 1999م قبل أن تُنفذ أحكامه، وذلك على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره، فضلًا عن ذلك فإن قانون عام 2004م، الذي ألغى العمل بقانون عام 1999م ضيق التزامات صندوق الخدمة المدنية تجاه العمالة الفائضة، وسلبها بعض الحقوق والامتيازات التي قررها لها قانون عام 1999م. ترتب على تأخر تأسيس صندوق الخدمة المدنية تأخر تحرير أجهزة الدولة من العمالة الفائضة من ناحية، وبقاء العديد من العاملين في المنشآت الصناعية العامة المتعثرة عاطلين عن العمل ويتقاضون أجورًا من الدولة.

منذ بدء برنامج الخصخصة حتى نهاية عام 2004م جرى خصخصة 37 منشأة فقط، فخلال عام 2004م استهدف برنامج الخصخصة تخصيص خمس وحدات اقتصادية، ولم تُخصخص سوى وحدتين اقتصاديتين فقط، عن طريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني، وخلال عامي 2002 - 2004م خصخصة 8 وحدات اقتصادية، سبع منها جرى خصخصتها عن طريق البيع، والثامنة جرى تحويل إدارة أسهم الدولة فيها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

فخلال المدة (2000 – 2005) تعثرت العديد من مبادرات الإصلاح، فقد توقفت عملية الخصخصة، وتأجل مرارًا تنفيذ قانون الضـريبة العامة على المبيعات، وتوقف برنامج رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتراجع مستوى الالتزام السياسي بتنفيذ إصلاحات قانونية وقضائية، وتباطأ تنفيذ استراتيجية إصلاح الخدمة المدنية واستراتيجية إصلاح قطاع الصحة [8].

جرى إعداد نظام متكامل للتنمية الصحية، يرتكز على المشاركة، يتضمن مكونين، يتمثل الأول فيما سمي بمشاركة المستفيدين في كلفة الخدمات الصحية، الذي جرى بناء عليه تحويل الخدمات الصحية الحكومية إلى خدمات مدفوعة الأجر، أما المكون الثاني فسمي بمشاركة المجتمع في إدارة الخدمات الصحية، وقد كان تنفيذ المكون الأول؛ بهدف تحسين الخدمات الصحية، كما تدعي الحكومة، ولكنها لم تنفذ المكون الثاني، فمازالت الحكومة تحتكر إدارة المرافق الصحية، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقق الهدف الذي من أجله تبنت الحكومة نظام المشاركة في كلفة الخدمات الصحية، بل على العكس أسهمت الإدارة الحكومية للمرافق الصحية في تنامي ظاهرة الفساد؛ بسبب: التفريط بالمعايير المهنية في اختيار القيادات الصحية، وخضوع تعيين المسؤولين في المؤسسات الصحية للمحسوبية والمحاباة والاعتبارات السياسية، عوضًا عن معايير التأهيل، الكفاءة، والأقدمية، و تدني مستوى فاعلية أنظمة الرقابة والتقييم، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

لعل أوضح مثال على غياب الرؤية الشاملة للإصلاح هو تنفيذ التعديلات السعرية للمشتقات النفطية في 28 مارس 1995م، 15 يناير 1996م، 16 مارس 1996م، 1 يوليو 1997م، أكتوبر 1997م، يونيو 1998م، و 19 مايو 1999م، وعام 2014م، حيث لم تكن هذه التعديلات السعرية وفقًا لرؤية استراتيجية شاملة؛ لذلك اختلفت التعديلات السعرية للبنزين عن التعديلات السعرية للديزل والكيروسين والمازوت، الأمر الذي ترتب عليه تجاوز أسعار البنزين المحلية الأسعار العالمية، فيما اقتربت أسعار الكيروسين والمازوت المحلية من أسعارها العالمية، وظلت أسعار الديزل في السوق المحلية أدنى بكثير من الأسعار العالمية [9].

بعد إعادة توحيد شطري اليمن وتأسيس الجمهورية اليمنية حصل التحول من النظامين الشموليين الذين كانا يحكما شطري اليمن إلى نظام قائم على التعددية الحزبية، إلا أن هذا التحول لم يفض إلى تحول ديمقراطي حقيقي، بل ظل عند مستوى التعددية الحزبية دون تعددية سياسية تقبل بالاختلاف وتعدد مشاريع ورؤى بناء الدولة، وانتخابات شكلية لا تؤدي إلى تداول سلمي للسلطة؛ بسبب رغبة النظام باستمرار سيطرته على السلطة، الأمر الذي حدى بكثيرين إلى وصف النظام السياسي في اليمن بأنه ديمقراطية زائفة، أو ديمقراطية غير لبرالية، لذلك لم تشهد اليمن استقرارًا سياسيًا وأمنيًا منذ مطلع تسعينيات القرن العشـرين حتى الآن، واستمر النظام في التعامل مع المجتمع بالإجراءات الأمنية والحملات العسكرية.

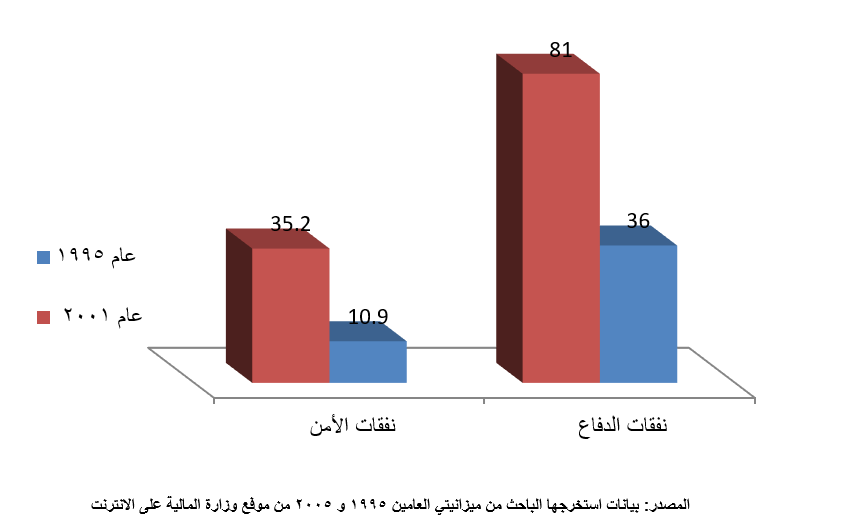

الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح السياسات المالية، لم تؤد إلى تحسين أوضاع ومعيشة المواطنين، فالنتائج الإيجابية المحدودة وظفت للإنفاق على شؤون الدفاع والأمن العام، لاسيما أن المدة التي تلت حرب صيف 1994م شهدت توترات أمنية في المحافظات الجنوبية، لاسيما بعد تشكل الحراك الجنوبي السلمي عام 1997م، واعتماد النظام على الإجراءات الأمنية في التعامل مع الحراك الجنوبي، وشهدت السنوات 2004- 2010م نشوب ما عرف بحروب صعدة الست بين النظام وحركة (أنصار الله).

ارتفعت نفقات شؤون الدفاع وشؤون النظام والأمن العام من 36 مليار ريال و10.9 مليارات ريال على التوالي في عام 1995م إلى 81 مليار ريال و35.2 مليار ريال على التوالي في عام 2001م، وتعد الحكومة اليمنية أن الوفاء بالتزامات الدين الخارجي يُعد ضمانًا لاستمرارية الثقة المكتسبة من الدول والمؤسسات المانحة للقروض والمساعدات الأجنبية، لذلك ارتفعت نفقات الفوائد الخارجية من 574 مليون ريال في عام 1995م إلى 7 مليار و597 مليون ريال في عام 2001م، وبمتوسط سنوي يزيد عن 4.7 مليارات ريال. في الوقت نفسه ارتفعت نفقات تسديد أصل القروض من حوالي 1.7 مليار ريال عام 1995م إلى 8.6 مليار ريال عام 2000م، ليرتفع في العامين الآتيين إلى حوالي 22 مليار ريال في المتوسط وفقًا لتقديرات مشـروعي الموازنة العامة للعامين الماليين 2001م و2002م.

فسـرت الحكومة استمرار دعم الديزل بأنه يرجع إلى الرغبة في عدم الإضرار بقطاع الزراعة والفئات الاجتماعية الفقيرة في الريف، غير أن هذا المبرر ليس صحيحًا، بل وصفه أحد الباحثين بأنه مجرد وهم [10]، فالإبقاء على الدعم الحكومي للديزل يمثل انحيازًا للفئات الاجتماعية الأغنى في المجتمع، حيث إن استهلاك الديزل يتركز في القطاع الصناعي وفي المزارع الرأسمالية الكبيرة، التي يملكها أغنياء الريف، أما القطاع الأوسع من السكان الريفيين، فيعتمدون على الزراعة المطرية، فضلًا عن ما ترتب على هذه الانتقائية من أضرار بيئية، فقد أدى ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلية عن سعره العالمي، واستمرار الدعم الحكومي للديزل إلى توسع استخدام المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها لمحطات توليد الكهرباء التي تستخدم وقود الديزل، سواء من خلال تأسيس محطات جديدة في (حضـرموت وصنعاء) أم عن طريق تشغيل المحطات القديمة التي تستخدم الديزل بكامل طاقتها، بل واستخدام الديزل في بعض الأحيان وقودًا للمحطات الكهروحرارية، وتوسع استخدام كثير من وحدات القطاع الخاص الاقتصادية لمولدات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالديزل، عوضًا عن استهلاك الطاقة الكهربائية من الشبكة الرئيسة، والتوسع في استيراد السيارات التي تعمل بالديزل [11].

وفقًا لبرنامج إدخال ضريبة عامة على المبيعات المرفق بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ووثائق برنامج الإصلاح الهيكلي المعزز [12] (ESAF) لعام 1997م، فإنه كان من المفترض أن يجري العمل بضـريبة المبيعات في نهاية عام 1999م، إلا أن مشـروع قانون هذه الضـريبة لم يقر من قبل مجلس النواب إلا عام 2000م، وبعد إقراره من مجلس النواب أعاده رئيس الجمهورية إليه مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه، ليصدر في 31 ديسمبر 2001م بالقانون رقم (19) لسنة 2001م، متضمنًا المادة (70) التي تنص على ما يلي: «يعمل بهذا القانون بعد ثمانية أشهر من تاريخ صدوره وينشـر في الجريدة الرسمية»، أي: أن العمل به يبدأ في 1 سبتمبر2002م، إلا أن القطاع الخاص واجهه بالرفض، وجرى تنظيم مظاهرات معارضة له [13]، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تأجيل تنفيذه، فصدر في 31 أغسطس 2002م (قبل بدء سريانه بيوم واحد) القانون رقم ( 36) لسنة 2002م، لتعديل نص المادة (70) ليصبح نصها كالآتي: «يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضـريبة العامة على المبيعات اعتبارًا من تاريـخ 1/1/2004م»، وفي 27 ديسمبر 2003م (قبل الموعد الجديد لسـريان القانون بثلاثة أيام) صدر القانون رقم (42) لسنة 2003م، ليعدل المادة ذاتها بحيث يصبح نصها كالآتي: «يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضـريبة العامة على المبيعات اعتباراً من تاريخ 1/7/2004م».

pفي عام 1996م دمُجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بناءً على توصية من صندوق النقد الدولي، وبناءً على توصية من البنك الدولي جرى عام 1999م فصلهما، وأعيد استقلال كلٍ منها عن الأخرى [14]، يبدو هنا أن الحكومة اليمنية كانت خاضعة خضوعًا كليًا للمنظمات الدولية، ولا تمتلك أي رؤية أو إرادة مستقلة.

كانت حكومتا شطري اليمن قبل الوحدة تحتكران حق تأسيس مؤسسات التعليم العالي، واستمر الأمر بعد الوحدة من الناحية النظرية، حيث كانت المادة (37) من دستور الجمهورية اليمنيـة المستفتى عليه شعبيًا يومي 15 و 16 مايو 1991م تنص على ما يلي: «التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف، وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات»، وعلى الرغم من ذلك أسس الشيخ عبد المجيد الزنداني جامعة الإيمان عام 1993م في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، وبعد ذلك أسس القطاع الخاص عددًا من الجامعات في مختلف محافظات الجمهورية، ولم يجر تعديل النص الدستوري الخاص بالتعليم إلا عام 2001م حيث نصت المادة (32) من الدستور المعدل عام 2001م على ما يلي: «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها»، ولم يصدر القانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي سوى عام 2005م، حيث صدر القانون رقم (13) لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.

بالتزامن مع تأسيس مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية أسس القطاع الخاص مؤسسات صحية وطبية أهلية، لاسيما منذ عام 1995م، رغم أن التشـريع الخاص بتنظيم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص لم يصدر إلا في 30 ديسمبر 1999م، عندما صدر القانون رقم (60) لسنة 1999م، بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.

ومثال ثالث على تنفيذ إصلاحات دون وجود تشـريع ينظم عملية الإصلاح، وأن الحكومة خصخصت عددًا من المشاريع قبل صدور قانون الخصخصة، فضلًا عن ذلك لم تلتزم بنصوص القانون بعد صدوره، فعلى الرغم من أن المادة (5) من قانون الخصخصة تنص على أن «لا يتم البدء بإجراء الخصخصة في إطار أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني إلا بعد تحريره»، مع ذلك فإن اللجنة العليا للخصخصة رشحت عددًا من المشـروعات في قطـاع الإعـلام والثقافة للخصخصة، رغم احتكار الدولة ملكية وإدارة وتشغيل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

تهدف السياسات الاقتصادية والتنموية اليمنية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وقد نفذت الحكومة اليمنية برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف، غير أن النتائج التي أسفر عنها البرنامج منذ بداية تنفيذه عام 1995م حتى الآن بينت أن الإصلاحات الاقتصادية غير كافية لتوفير الشـروط والبيئة اللازمة لنشاط القطاع الخاص، وأن فاعلية القطاع الخاص تتطلب إصلاحات شاملة، سياسية، ثقافية، اجتماعية، إدارية وإصلاحات في قطاعي الأمن والقضاء، ومن ثَمَّ فإن ضعف مستوى تنفيذ برامج الإصلاح الإداري والقضائي، والإصلاحات المؤسسية الأخرى قللت من أهمية إنجازات الإصلاحات الاقتصادية، كذلك الحال فيما يتعلق بالإصلاح السياسي، فإن التحول السياسي قد يُختزل إلى مجرد عمليات انتخابية وتعددية تنظيمية، دون أن تؤدي إلى تداول سلمي للسلطة، بل قد تؤدي إلى تجميد النخب السياسية الحاكمة، وإلى تكريس التسلطية.

يرجع ذلك إلى أن عمليات الإصلاح وإجراءاته جاءت في كثير من الأحيان استجابة لأزمات آنية، ولم تسعى إلى حل المشكلات البنيوية، وهو أمر مرتبط بطبيعة بناء الدولة وطبيعة التركيب الاجتماعي السائد، فالدولة في اليمن ضعيفة، ومتمفصلة مع البنية القبلية، ويتمتع شيوخ القبائل والنخب التقليدية بقوة سياسية كبيرة؛ لذلك فإن الدولة لا تستطيع تنفيذ إجراءات وتحولات اجتماعية جذرية وبنيوية، من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، في مقابل ذلك فإن الطبقة الوسطى التي تمثل الحامل الاجتماعي للتحديث والإصلاح الديمقراطي ضعيفة وتفتقر للتنظيم، وعلاقاتها بالفئات الشعبية ضعيفة، وفي الحالات التي تتبنى مواقف معارضة لبعض الإجراءات الحكومية فإنها تجابه بقمع عنيف؛ لذلك نفذت الحكومة الإجراءات الإصلاحية التي يقع عبئها على الفئات الاجتماعية الشعبية ومحدودي الدخل، كإلغاء الدعم على السلع الغذائية، وتحرير أسعار المشتقات النفطية، وأسعار الخدمات الاجتماعية، كالنقل، المواصلات، الكهرباء، الهاتف، المياه والصـرف الصحي، والإصلاحات الضـريبية، والحد من البعثات الدراسية إلى الخارج، وتقليص التوظيف الجديد والتسويات الوظيفية إلى الحدود الدنيا [15]، وفي المقابل تلكأت وأجلَّت تنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

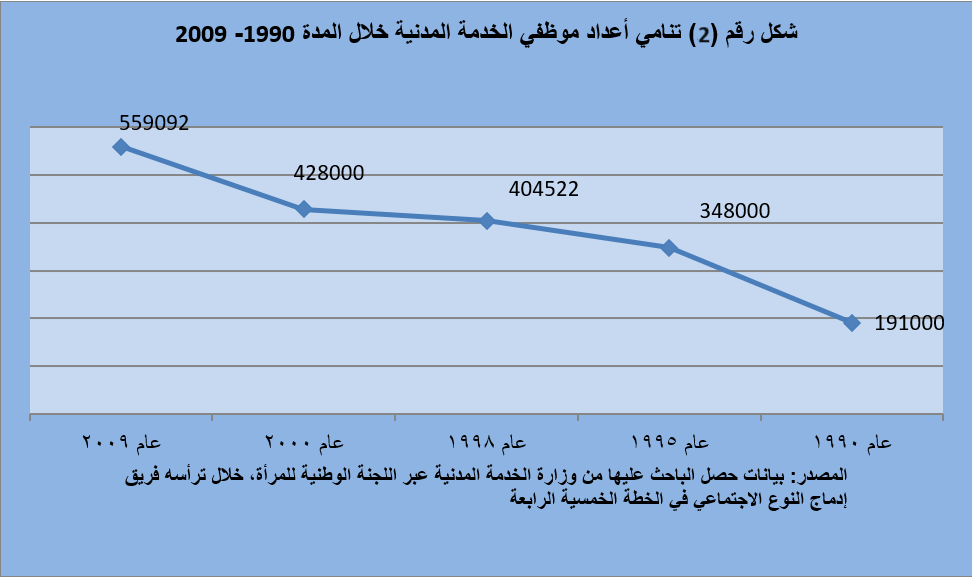

يمكن وصف جهاز الخدمة المدنية في الوقت الراهن بأنه - وكما كان دائمًا - جهاز متضخم وعاجز، فقد ارتفع عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من 191 ألفًا عام 1990م إلى 348 ألف موظف عام 1995م، ثم إلى 404,522 موظفًا عام 1998م، وإلى 428 ألف موظف في ديسمبر 2000م [16]، وفي ديسمبر 2009م بلغ إجمالي عدد الموظفين 559,092 موظفًا وموظفة، منهم 463,303 موظفًا يشكلون (83%) من إجمالي الموظفين والموظفات، و 95,778 موظفة يشكلن حوالي (17%) من إجمالي الموظفين والموظفات، منهم 10 رؤساء وزراء، 32 نائب رئيس وزراء، 247 وزيرًا، 76 نائب وزير، 329 وكيل وزارة، 336 وكيل وزارة مساعد و 1,926 مدير عام [17].

هذا العدد الكبير من الموظفين رفع فاتورة مرتبات الموظفين المدنيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلى ما يقرب من 13.5% من الناتج القومي الإجمالي.

وبشكل عام فإن موظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لإشراف وزارة الخدمة المدنية يشكلون حوالي ثلث من يحصلون على مرتبات من الدولة، ففي عام 2003م بلغ «العدد الإجمالي للقوى العاملة حوالي مليون موظف (عامل ومتقاعد) في قطاعات الدولة المختلفة» [18]، وفي حديث رئيس الجمهورية الأسبق مع عسكريين في محافظة عدن في يناير 2011م قال: إن الدولة تدفع مرتبات مليون ونصف موظف.

| المؤشرات | 0 1 1 |

0 1 2 |

0 1 3 |

0 1 4 |

0 1 5 |

0 1 6 |

0 1 7 |

0 1 8 |

0 1 9 |

0 2 0 |

| السيطرة على الفساد | .1 2 3 |

1. 2 5 |

1. 2 4 |

.1 5 6 |

.1 4 7 |

.1 6 6 |

.1 5 9 |

.1 6 3 |

.1 6 8 |

.1 6 8 |

| حكم القانون | .1 2 9 |

.1 2 7 |

.1 1 8 |

.1 2 0 |

.1 2 7 |

.4 4 2 |

.1 6 5 |

.1 7 4 |

.1 7 9 |

.1 7 7 |

| جودة التـشريعات | .0 8 4 |

.0 6 9 |

.0 7 3 |

.0 8 9 |

.1 1 3 |

.1 4 8 |

.1 4 5 |

.1 5 9 |

.1 6 6 |

.1 8 0 |

| فاعلية الحكومة | .1 5 5 |

.1 2 7 |

.1 2 2 |

.1 4 1 |

.1 6 3 |

.1 8 3 |

.1 9 1 |

.2 2 3 |

.2 2 8 |

.2 3 1 |

| الاستقرار السياسي | .2 4 3 |

.2 4 3 |

.2 3 7 |

.2 6 7 |

.3 8 |

.2 7 9 |

.2 9 4 |

.3 0 1 |

.2 7 7 |

.2 6 7 |

| الصوت والمحاسبية | .1 3 9 |

.1 3 5 |

.1 3 3 |

.1 3 0 |

.9 7 0 |

.1 5 2 |

.1 6 9 |

.1 6 9 |

.1 7 6 |

.1 7 8 |

موظفون وهميون: قدرت وكالة التنمية الأمريكية عدد الموظفين الوهمين عام 2008م بحوالي 30,000 موظف، من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم آنذاك حوالي 473,000 موظفًا، وقدرت الجنود الوهميين بما يقرب من ثلث جنود القوات المسلحة [19]، ويتركز معظم الموظفين المدنيين الوهميين في قطاع التعليم، حيث يقدر نسبة الموظفين الوهميين في قطاع التربية والتعليم بحوالي 40% من إجمالي الموظفين في هذا القطاع [20]، ويتوزع الباقون على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. يستنزف الموظفون الوهميون في قطاع التعليم ما يزيد على 6% من إجمالي الميزانية العامة للدولة سنويًا [21]، ناهيك عما يستنزف من ميزانية الدولة السنوية لتعزيز شبكات وعلاقات الموالاة في القطاعات الأخرى، وما يصـرف لشيوخ القبائل من مرتبات من مصلحة شؤون القبائل، البالغ عددهم عام 2007م حوالي 6,000 شيخ [22]، فضلًا عن الموارد غير المالية التي توظف في تعزيز علاقات الموالاة، مثل العقارات وتسهيل صفقات الأعمال [23].

يرجع التضخم في الجهاز الإداري للدولة وعدد موظفي الدولة بشكل عام إلى البنية القبلية، وطبيعة بناء الدولة وجهازها البيروقراطي الذي يتسم بطابع رعوي، فيجري شراء ولاء بعض أفراد القبائل ومراضاة القبائل المحتجين عن طريق التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، ويجري شراء ولاء بعض مشايخ القبائل عن طريق منحهم مرتبات تحت اسم مرافقين شخصيين، وهؤلاء الموظفون الوهميون إما أن يضموا إلى كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، لاسيما في قطاع التربية والتعليم [24]، أو إلى كشوف مرتبات أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى. ترتب على تضخم الجهاز الإداري للدولة أن معظم مخصصات الموازنة العامة للدولة تخصص للمرتبات والأجور، إلى درجة أن إيرادات اليمـن من الضـرائب والجمـارك عام 2003م لم تكن تغطي سوى أقل قليـلًا من 67% من مرتبات القوى العاملة (العاملين والمتقاعدين)، حيث بلغت كلفة الأجور والمرتبات حوالي 266 مليار ريال، بزيادة 88 مليار ريال عن إجمالي الإيرادات من الضـرائب والجمارك[25].

يتعمد كثير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تأخير المعاملات، ووضع عراقيل عديدة أمام أصحابها؛ بهدف الحصول على منافع شخصية، الأمر الذي أثر سلبًا في مناخ الاستثمار، وباتت اليمن تمثل ثاني أغلى دولة في العالم من حيث المبلغ المطلوب لإنشاء مشـروع تجـاري، ويعد المناخ الاقتصادي في اليمن أحد أضعف المناخات التنافسية في العالم العربي[26].

فمن أجل كسب الولاءات عمد النظام السابق إلى إنشاء مؤسسات وهيئات كثيرة لإنجاز أعمال ووظائف كان يمكن لهيئة واحدة إنجازها، فعلى سبيل المثال، في مجال النفط هناك وزارة النفط، شركة النفط، هيئة استكشاف وإنتاج النفط، شركة الاستثمارات النفطية، شركة الغاز، على الرغم من أن اليمن تنتج أقل من 400 ألف برميل من النفط يوميًا، وفي مجال التعليم هناك ثلاث وزارات هي: وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن عدد من الأجهزة والهيئات.

ترتب على كثرة عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التي تعمل في مجال واحد، تضارب في الصلاحيات والسلطات.

مرتبات موظفي الخدمة المدنية في اليمن متدنية جدًا، ولا تتناسب مع خط الفقر الوطني، وفي إطار سياسات شراء الولاءات التي كان يستخدمها النظام السابق خفض المرتبات الأساسية لموظفي الدولة، ومنح الموالين والمحاسيب عددًا كبيرًا من البدلات، وقد أشارت وزارة الخدمة المدنية إلى جود أكثر من 65 نوعًا من البدلات [27].

على الرغم من صدور القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية، إلا أن هذا القانون لم يمنح المجالس المحلية درجة عالية من الاستقلالية، لاسيما في مجال صناعة القرارات والتخطيط للتنمية المحلية، بقدر ما منحه من أدوار في مجال التنفيذ، وظل الطابع المركزي للإدارة قائمًا، وعلى مستوى المركزية الأفقية، فإن مؤسسات وأجهزة الدولة ووزاراتها لا تتمتع باستقلالية، حيث تقوم وزارة المالية بتعيين كل المدراء الماليين في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، وتعين وزارة الخدمة المدنية كل مديري شؤون الموظفين، وتعين وزارة الشؤون القانونية كل مديري الشؤون القانونية في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها.

حيث تقول وزارة الخدمة المدنية أن أكثر من ثلثي جهاز الإدارة العامة خارج نطاق إشراف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات[28].