النهضة الزراعية في اليمن

محاكاة لبعض التجارب العالمية الرائدة

الزراعة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اليمني، حيث توفر مصدر رزق رئيسي وتعزز الأمن الغذائي، لكنها تواجه تحديات حادة كضعف الاستثمار وندرة الموارد. ورغم أن الإنفاق الحكومي على الزراعة لا يتجاوز 1.63٪، فإن اليمن يمتلك إمكانات كبيرة بفضل تنوعه المناخي وتوفر المدرجات الزراعية التي تغطي 57٪ من الأراضي.

تهدف الدراسة إلى رسم خارطة طريق لنهضة زراعية مستدامة، مستفيدة من تجارب دولية ناجحة مثل البرازيل، والصين، ومصر. كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتحديد التحديات مثل تفتت الحيازات الزراعية والتحدي المائي، والمنهج التاريخي لاستخلاص الدروس المناسبة للسياق اليمني.

كما أشارت الدراسة إلى فرص غير مستغلة، مثل إنتاج زيت بذور التين الشوكي الذي يبلغ سعره 1,000 دولار للتر الواحد، مما يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات تستفيد من الموارد المحلية لتحقيق التنمية الزراعية..

كلمات مفتاحية: اليمن، الزراعة، التنمية الريفية، الأمن الغذائي، الموارد المائية، التجارب الدولية.

Abstract

Agriculture is a key pillar of Yemen’s economy, providing livelihoods and food security. However, it faces major challenges, including low investment and resource scarcity, with government spending at only 1.63%. Despite this, Yemen has significant potential due to its diverse climate and terraced farms covering 57% of arable land.

This study proposes a roadmap for agricultural development, drawing lessons from Brazil’s biotech strategies, China’s smart farming, and Egypt’s date palm industry. It highlights challenges like land fragmentation and water scarcity while emphasizing untapped opportunities, such as prickly pear seed oil, valued at $1,000 per liter, underscoring the need for strategic resource utilization.

Keywords: Yemen, agriculture, rural development, food security, water resources, international experiences.

يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، حيث يساهم في توفير سبل العيش لما يزيد عن 50٪ من السكان، ويوفر فرص عمل لنحو 54٪ من القوى العاملة، مما يجعله القطاع الإنتاجي الأول بين القطاعات الاقتصادية. وعلى الرغم من أهميته، يعاني القطاع من تدهور الإنتاجية وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تراوحت بين 17٪ و20٪ خلال العقود الأخيرة.

منذ التسعينيات، شهد نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي في اليمن تراجعًا ملحوظًا نتيجة التقلبات الحادة والإنتاجية الضعيفة، الأمر الذي ساهم في تفاقم الفقر الريفي وزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي، حيث تعتمد البلاد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية. كما أدى تراجع دور القطاع الزراعي إلى انخفاض مساهمة اليمن في التجارة الزراعية العالمية من 5٪ في أوائل التسعينيات إلى أقل من 2٪ بحلول عام 2011.

تبرز أهمية هذه الدراسة نظرًا للحاجة الماسة إلى تطوير القطاع الزراعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية:

على الرغم من الإمكانيات الزراعية الكبيرة، لا يزال القطاع يعاني تحديات هيكلية مثل ضعف الإنتاجية وتدهور الموارد الطبيعية وانخفاض كفاءة الإدارة المائية. بناءً على ذلك، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال التالي:

لتحديد الإجابة، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الفرعية:

تهدف الدراسة إلى وضع تصور شامل لتطوير القطاع الزراعي في اليمن، من خلال:

اعتمدت الدراسة على منهجين متكاملين هما:

تم جمع البيانات والمعلومات اللازمة لهذه الدراسة من مصادر متعددة لضمان الشمولية والدقة، شملت:

تلعب التجارب الدولية دورًا حيويًا في تطوير القطاعات الزراعية حول العالم، وتوفر دروسًا قيمة يمكن تكييفها مع السياقات المحلية. هذه التجارب تقدم نماذج عملية يمكن من خلالها صياغة توصيات موجهة لتحسين القطاع الزراعي في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والتحديات الخاصة بالمنطقة. تلعب التجارب الدولية دورًا حيويًا في تطوير القطاعات الزراعية حول العالم، وتوفر دروسًا قيمة يمكن تكييفها مع السياقات المحلية. يتناول هذا المحور أبرز تجارب بعض الدول الرائدة مثل البرازيل، الصين، مصر، الأردن، والهند، بهدف استخلاص الدروس المستفادة لتطوير القطاع الزراعي في اليمن.

شهدت البرازيل بين عامي 2014 و2018 تحولًا بارزًا في مكانتها الاقتصادية في قطاع الزراعة، إذ أصبحت ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت تعتمد لسنوات طويلة على استيراد هذه المنتجات. وخلال هذه الفترة، بلغت حصة البرازيل من الصادرات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي 10.2٪، بقيمة تقدر بـ 11.9 مليار يورو، مما وضعها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي وصلت صادراتها إلى 12.1 مليار يورو.[1]

شهد قطاع المحاصيل الزراعية في البرازيل نموًا هائلًا، حيث ارتفع إنتاج المحاصيل الغذائية من 3 ملايين طن في عام 1977 إلى 48 مليون طن بحلول عام 2014، كما تضاعف عدد رؤوس الأبقار من 3 إلى 28 مليون رأس خلال نفس الفترة. وفي قطاع الدواجن، تحتل البرازيل موقعًا رياديًا، حيث بلغ إنتاجها من لحوم الدواجن عام 2024 نحو 15.05 مليون طن، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي لحوم الدواجن عالميًا، فضلًا عن كونها أكبر مصدر للحوم الدجاج في العالم.[2]

لعبت القهوة دورًا رئيسيًا في اقتصاد التصدير البرازيلي، حيث صدّرت البلاد خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 ما يقرب من 7 ملايين كيس من القهوة الفاخرة، التي تتميز بجودتها العالية أو بحصولها على شهادات الاستدامة. وشكلت هذه الصادرات 17.7٪ من إجمالي صادرات القهوة في العالم خلال نفس الفترة، فيما مثلت الإيرادات الناتجة عنها حوالي 22.8٪ من إجمالي إيرادات القهوة عالميًا.[3]

فيما يخص الثروة الحيوانية، شهدت البرازيل نموًا مستمرًا في أعداد الماشية. ففي عام 2006، بلغ عدد رؤوس الماشية المستخدمة لإنتاج اللحم والحليب نحو 191.37 مليون رأس، وارتفع هذا العدد إلى 199.7 مليون رأس بحلول نهاية عام 2007. كما سجلت أعداد الماعز 9.09 ملايين رأس، والأغنام 14.18 مليونًا، بينما بلغ عدد الجاموس المائي 1.13 مليون رأس، فيما وصل عدد الدواجن إلى 1.127 مليار طائر.[4]

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تمكنت البرازيل تحقيق هذا التطور الاستثنائي في قطاع الزراعة؟ يعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية طويلة الأمد امتدت لأكثر من 40 عامًا، حيث بدأت في سبعينيات القرن الماضي بإطلاق مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغذاء، ومن خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، وُضعت سياسات زراعية متكاملة تهدف إلى تحسين الإنتاجية، وتطوير تقنيات حديثة في الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات البرازيلية في الأسواق العالمية. هذه الجهود حوّلت البرازيل من دولة مستوردة للمنتجات الزراعية إلى واحدة من أكبر المصدرين عالميًا، وهو ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في تطوير القطاع الزراعي.

في ثلاثينيات القرن الماضي، خلص الطبيب البرازيلي خوسيه دي كاسترو[6] إلى أن الجوع في البرازيل هو نتيجة التشوهات الناجمة عن نموذج التنمية الاقتصادية، حيث أدى استغلال الفقراء إلى إقصائهم من الاستفادة من النمو الاقتصادي. ومع نهاية القرن العشرين، ورغم تسارع النمو، ظلت الفجوة الاجتماعية تتسع، ووقع 44 مليون برازيلي في براثن الجوع، غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

مع تولي الرئيس «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا» الحكم عام 2003، أطلق برنامج القضاء على الجوع، وهو مشروع وطني يهدف إلى دمج السياسات الاقتصادية والاجتماعية في نموذج إنمائي جديد. لم يقتصر البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية، بل ركّز على تمكين الفئات الفقيرة من المشاركة الاقتصادية عبر سياسات إنتاجية مستدامة.

أحد أسباب نجاح البرنامج كان وضعه في قلب أجندة التنمية الوطنية، حيث شاركت فيه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والمجتمع المدني. كما تم إقرار سياسة وطنية للأمن الغذائي والتغذوي، تبعتها إصلاحات قانونية ومؤسسية تعترف بالغذاء كحق أساسي للمواطنين. إضافةً إلى ذلك، تم الربط بين سياسات الحماية الاجتماعية وزيادة الإنتاج، مما عزز القدرة الشرائية للفقراء وخلق سوقًا جديدة لصغار المزارعين، ما ساهم في تنشيط الاقتصادات المحلية.

اعتمد البرنامج على السياسات المحلية والوطنية الموجودة، لكنه أيضا استلهم من تجارب دولية أخرى ناجحة، مثل برنامج تحويل النقد المشروط المستوحى من الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير، وسعى إلى مواءمة هذه السياسات مع السياق البرازيلي لضمان فعاليتها. وبعد عقد من الزمن، أثبتت التجربة إمكانية الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين توزيع الدخل، حيث ساهمت في تحفيز الإنتاج وتمكين الفئات المهمشة.

نجاح برنامج القضاء على الجوع دفع الحكومة إلى تبني هدف أكثر طموحًا، وهو ما تمثل في «خطة القضاء على الفقر المدقع»، التي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع لتحقيق تنمية أكثر شمولًا. هذه التجربة أظهرت أن معالجة الجوع لا تتطلب مجرد مساعدات غذائية، بل تحتاج إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تدمج الفقراء في عملية التنمية، مما يجعل النمو أكثر استدامة وعدالة.

ارتكز برنامج القضاء على الجوع في البرازيل على تحسين الوضع الغذائي للفئات المحرومة بالتوازي مع معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التفاوت في الدخل، عدم المساواة في الحصول على الأراضي، وتدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الريفية. لم يكن البرنامج مجرد مبادرة إغاثية، بل تم تصميمه كإطار شامل يدمج بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية لضمان استدامته.

كما اعتمد البرنامج على أكثر من 30 مجموعة من التدابير التكاملية التي تم تنفيذها على ثلاثة مستويات: الوطني، القطاعي، والمحلي.

على المستوى الوطني، ركزت الإصلاحات على تعزيز فرص العمل، توليد الدخل، توفير الحماية الاجتماعية، دعم صغار المزارعين، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الزراعية لضمان استدامة الأمن الغذائي.

على المستوى القطاعي، تضمنت التدخلات تحسين السياسات الغذائية والتغذوية مثل توزيع القسائم الغذائية، توفير الأغذية في حالات الطوارئ عبر مخزونات غذائية مملوكة للدولة، تعزيز سلامة الأغذية، تحسين تغذية الأمهات والأطفال، تقديم وجبات مدرسية، والتوعية الغذائية.

على المستوى المحلي، تم تصميم السياسات وفقًا لاحتياجات كل من المناطق الحضرية والريفية، مع التركيز على تحسين خدمات صغار المزارعين، إنشاء بنوك الغذاء، تطوير مرافق تخزين الأغذية، وتعزيز دور المتاجر الكبرى في الحد من هدر الطعام، وتشجيع الزراعة الحضرية كوسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ومع تطور البرنامج، برزت أربع مكونات رئيسية شكلت حجر الأساس لنجاحه، وهي:[7]

تم دمج القسائم الغذائية مع برنامج تحويل نقدي مشروط يدار مركزيًا عبر سجل محلي محدث للأسر المستفيدة، مع إشراف المجتمع المدني لضمان الشفافية. كانت الأسر تتلقى منحًا شهرية بمتوسط 30 دولارًا، تم زيادتها لاحقًا إلى 75 دولارًا، ويفضل أن يكون المستفيد الرئيسي امرأة لتعزيز دورها في إدارة الأسرة.

اعتمدت الحكومة سياسة الاقتناء المباشر للأغذية من صغار المزارعين، حيث يتم تأمين معظم الاحتياجات الغذائية للمؤسسات الحكومية وبرامج الطوارئ من خلال عقود شراء مسبقة، مما وفر سوقًا مستقرة لصغار المنتجين، وحفزهم على زيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشتهم.

تم توسيع برنامج التغذية المدرسية ليشمل جميع الأطفال قبل سن الدراسة والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، مما أدى إلى استفادة 47 مليون طفل من الوجبات اليومية المقدمة في المدارس. كما فرض البرنامج على المؤسسات التعليمية شراء 30٪ الأقل من احتياجاتها الغذائية من صغار المزارعين المحليين، مما وفر لهم سوقًا موثوقة، وعزز التكامل بين سياسات التغذية والتنمية الزراعية.

لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء الناشئ عن البرامج الاجتماعية، تم تعزيز الدعم لصغار المزارعين عبر توسيع نطاق الاعتمادات الزراعية والخدمات التقنية، مما مكنهم من زيادة إنتاجهم الزراعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. استفادت الأسر الفقيرة من هذه الزيادة الإنتاجية، ليس فقط من خلال الحصول على الغذاء بأسعار مناسبة، بل أيضًا عبر المشاركة المباشرة في العملية الإنتاجية.

حقق برنامج القضاء على الجوع نتائج استثنائية، حيث ساهم في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية بالبرازيل قبل الموعد المحدد. بحلول عام 2010، تم خفض معدلات الجوع والفقر إلى النصف، بينما سجلت وفيات الأطفال دون سن الخامسة انخفاضًا بنسبة 45٪ خلال 11 عامًا. كما انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من سوء تغذية حاد أو معتدل من 16.9٪ عام 2004 إلى 11.5٪ عام 2009.

تبنّت البرازيل نهجًا متطورًا في توظيف التكنولوجيا الحيوية لتعزيز الإنتاج الزراعي، حيث استثمرت مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية في البحث العلمي، مما مهد الطريق لإشراك القطاع الخاص في تطوير تقنيات زراعية متوافقة مع المناخ الاستوائي للبلاد. أسفر هذا التعاون عن استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي التي كانت غير صالحة للزراعة، وتحويل المناطق الساحلية الاستوائية إلى مركز رئيسي لإنتاج الغذاء.

ساهم الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث يعتمد 30٪ من المزارعين على التقنيات الرقمية، ما يوفر حلولًا اقتصادية أكثر كفاءة. وفي عام 2022، أطلقت البرازيل الروبوت «Solix»، الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويؤدي مهام تحليل التربة والري ومكافحة الآفات دون تدخل بشري.[8]

أدت هذه الابتكارات إلى زيادة الصادرات الزراعية، حيث بلغت قيمتها 101.7 مليار دولار في 2018، بارتفاع 5.9٪ عن العام السابق، وتتصدر الصادرات البرازيلية منتجات مثل فول الصويا، قصب السكر، القهوة، واللحوم، ما جعل البلاد قوة زراعية عالمية. ولتعزيز هذا النجاح، قدمت الحكومة إعانات بقيمة 64 مليار دولار في موسم «2018-2019» لدعم صغار المنتجين، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية للمزارعين. كما أدى تطور التكنولوجيا الزراعية إلى توسع التجارة الإلكترونية، حيث بلغت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت 5 مليارات دولار في 2022 بنمو 8٪ عن العام السابق. أما قطاع الأعلاف، فيحتل المرتبة الثالثة عالميًا، مدفوعًا بزيادة إنتاج المواد الخام والاستهلاك المرتفع للحوم.

وفي إطار تعزيز الزراعة العائلية، أقرّت البرازيل قوانين تحمي صغار المزارعين، محددةً شروطًا لاعتبار الحيازات مزارع عائلية، مثل اعتمادها على العمالة الأسرية، وعدم تجاوز حجمها حدًا معينًا تحدده البلديات المحلية.

رغم الفروقات بين اليمن والبرازيل، يمكن استخلاص دروس مهمة في تصميم استراتيجيات فعالة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية:

يشكل قطاع الزراعة في الصين 10٪ من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل فيه ثلث القوى العاملة في البلاد، وتعد الصين من أكبر المنتجين الزراعيين عالميًا، حيث تهيمن على إنتاج الأرز، القمح، الذرة، الشعير، البذور الزيتية، والتفاح، إضافة إلى قطاع قوي في الثروة الحيوانية والسمكية. ورغم تحقيقها الاكتفاء الذاتي في القمح والأرز، فهي تبقى ثاني أكبر مستورد للحبوب عالميًا من ناحية القيمة المالية.

تبلغ المساحة الزراعية في الصين 1.22 مليون كم²، وهي تمثل 57٪ من المساحة الكلية للبلاد 2010، وتقوم وكالات الأمم المتحدة الثلاث للتنمية الزراعية والفلاحية والغذاء بدعم إستراتيجية التنشيط الريفي التي اقترحتها الحكومة الصينية بهدف تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية بالصين وفقًا لخطة الصين الوطنية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بحلول 2030. وتلبّي الصين التي تضم خمس سكان العالم بمفردها ربع الإنتاج الغذائي العالمي، ومنذ الإصلاحات الاقتصادية في 1978، نما الاقتصاد الصيني بمعدل 10٪ سنويًا، لتصبح البلاد ثاني أكبر اقتصاد عالميًا وأكبر مصدّر تجاري عالمي، مع احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي. وتعتمد سياسة البلاد في الأمن الغذائي على الاكتفاء الذاتي، تقليل الواردات، والدعم التكنولوجي، ما أسهم في زيادة الإنتاجية وتحديث قطاع الحبوب وتحسين إدارة التوريد.

بلغ حجم إنتاج الحبوب في الصين 657.89 مليون طن في 2018، مقارنة بـ 113.18 مليون طن في 1949. وتبلغ المساحة المزروعة بالحبوب اليوم 117 مليون هكتار[9] من أصل 135 مليون هكتار صالحة للزراعة، كما استثمرت الصين في توسيع سعة تخزين الحبوب حيث ارتفعت القدرة التخزينية الحديثة إلى 670 مليون طن في 2018، بزيادة 31.9٪ عن عام 1996.

وفي مجال التجارة، تأثرت واردات الصين الزراعية من الولايات المتحدة بعد العام 2018 بسبب الضرائب الجمركية، قفي عام 2017، أنفقت الصين قرابة 12.2 مليار دولار على استيراد فول الصويا، الذي يمثل أكثر من نصف وارداتها الزراعية من أمريكا، قبل أن تتراجع هذه الواردات نتيجة التوترات التجارية.

صممت الحكومة الصينية خطة إحياء الريف «2018-2022» لتشتمل على كثير من الأولويات:[10]

سعت الصين إلى تحقيق توازن بين المناطق الحضرية والريفية من خلال التخطيط الصناعي الرشيد للبنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين إدارة الموارد والطاقة. كما ركزت على التخفيف من الفقر عبر تطوير نظام الغذاء، دعم التعاونيات، وتعزيز التمويل الشامل. أنشأت أيضًا آليات لدعم الصناعات الزراعية، خاصة للفئات ذات الدخل المنخفض، مع تشجيع مشاركة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

تبنّت الصين ممارسات زراعية مستدامة مستوحاة من التجارب الدولية، تهدف إلى خفض المدخلات، الإنتاج النظيف، وإعادة تدوير النفايات، مما يحقق نظامًا غذائيًا أكثر توازنًا بيئيًا. كما سعت إلى حماية التراث الثقافي الزراعي من خلال الدمج بين الزراعة التقلي

شجعت الحكومة مشاركة النساء والشباب في القطاع الزراعي، مع توفير التدريب والموارد اللازمة لتنمية مهاراتهم. كما عززت التعاون بين دول جنوب آسيا واستثمرت في الصندوق الائتماني الصيني-الفاو لدعم الابتكار الزراعي. وتم اقتراح إنشاء مركز دولي للتميز في التنمية الزراعية بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.

مع تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، اتجهت الصين إلى الزراعة الذكية لتقليل الاعتماد على الواردات وخاصة من منتجات القمح وفول الصويا التي كانت تأتي معظمها من أمريكا، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذا التحول الصيني للزراعة الحديثة والذكية في النقاط التالية:[11]

الزراعة الذكية أصبحت أولوية وطنية في الخطة الخمسية الـ»14» «2021-2025»، حيث طُبقت نماذج الذكاء الاصطناعي في مقاطعة هيلونغ جيانغ، أكبر منطقة منتجة للحبوب، لتحليل نمو المحاصيل، رصد الآفات، وتطوير أنظمة استشعار زراعية متقدمة. كما تم إنشاء 11 مزرعة ذكية لدعم الإنتاج.

الاستثمار في البنية التحتية كان ركيزة أساسية أيضا لتنفيذ هذا التوجه، إذ طورت الصين 66.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عالية الجودة، ما زاد إنتاج الحبوب بنسبة من 10٪ إلى 20٪. كما بلغ طول الطرق الريفية 4.6 مليون كيلومتر، فيما تتمتع 80٪ من القرى بشبكات الجيل الخامس، أما في مجال الإصلاح الزراعي فقد حصل أكثر من 200 مليون مزارع على شهادات حقوق إدارة الأراضي وتم إنشاء4 ملايين مزرعة عائلية وأكثر من 2.2 مليون تعاونية زراعية لتعزيز الاقتصاد الريفي.

الابتكار التكنولوجي كان القوة الدافعة، حيث تجاوزت مساهمة التقدم التقني الزراعي 63٪ [12]، وبلغ معدل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل 95٪، واستخدمت الصين 2.2 مليون آلة زراعية تعتمد على نظام بيدو للملاحة، و200 ألف طائرة بدون طيار لحماية المحاصيل. ارتفع معدل ميكنة الزراعة من 67.2٪ في 2017 إلى 73٪ في 2022، مما ساهم في تحقيق إنتاج سنوي للحبوب يتجاوز 650 مليون طن للعام التاسع على التوالي.

عززت الصين أيضًا الخدمات اللوجستية الزراعية، حيث تم إنشاء 289 ألف محطة توصيل وخدمات لوجستية قروية، و75 ألف منشأة تبريد، ما سهّل وصول المنتجات الزراعية الطازجة إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز مكانة الصين كقوة زراعية عالمية.

جدول «1»

أبرز أرقام التجربة الزراعية الصينية خلال الفترة

«1949-2018»

|

المحطات الرئيسية |

السنة |

إنتاج الحبوب «مليون طن» |

سعة تخزين الحبوب «مليون طن» |

الأراضي المزروعة «مليون هكتار» |

|

بداية مرحلة التحديث |

1949 |

113.18 |

240 |

135 |

|

تطور صناعي سريع |

1970 |

300 |

350 |

135 |

|

زيادة في الميكنة |

1990 |

500 |

450 |

135 |

|

إدخال الزراعة الذكية |

2010 |

600 |

600 |

135 |

|

تحقيق أعلى مستوى إنتاج وسعة تخزين |

2018 |

657.89 |

670 |

135 |

تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في الإنتاج الزراعي، حيث يوظّف هذا القطاع 42٪ من القوى العاملة، ويساهم بحوالي 17٪ إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي سابع أكبر دولة من حيث المساحة، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان والذي يبلغ عددهم قرابة 1.35 مليار نسمة، ونظرًا لأن 66٪ من هذا العدد الضخم هم من سكان المناطق الريفية [13]، فإن الزراعة تعتبر عنصرًا رئيسيًا في اقتصادها.

شهدت الهند تحولًا جذريًا خلال العقود الأخيرة، إذ انتقلت من الاعتماد على المعونات الغذائية إلى أن أصبحت مُصدّرًا رئيسيًا للأغذية. ورغم أن ٪80 من أراضيها الزراعية تُستخدم في زراعة الحبوب الغذائية والبذور الزيتية، فقد نجحت في تنويع إنتاجها، فهي اليوم أكبر منتج عالمي للحليب والبقوليات ومنتجات البستنة والثروة الحيوانية، كما أنها المُصدّر الأول للروبيان والتوابل، وثالث أكبر منتج للتبغ، الذرة، بذور اللفت، جوز الهند، البيض، والدجاج.

ورغم زيادة المساحات المروية، لا تزال أكثر من نصف الأراضي المزروعة تعتمد على مياه الأمطار، مما يجعل الإنتاج عرضة للتغيرات المناخية، حيث تهدد عوامل مثل ندرة المياه، ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف، الأمن الغذائي في البلاد.

استثمرت الحكومة الهندية في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة عبر إضفاء الطابع التجاري عليها، وتعزيز شراكات المزارعين مع شركات القطاع الخاص، مما مكّنهم من تحسين الممارسات الزراعية، زيادة الدخل، والحصول على أسعار أفضل لمحاصيلهم.

تعتبر الهند نموذجًا مثيرًا للجدل في التنمية، حيث حققت طفرة اقتصادية كبيرة رغم استمرار ارتفاع نسبة الفقر، إذ لا يزال 25٪ من السكان تحت خط الفقر[14]، مما يثير تساؤلات حول توزيع ثمار النمو الاقتصادي.

بدأت الهند تنفيذ برامج التنمية الزراعية منذ الستينيات، وكان أبرزها الثورة الخضراء عام 1969، التي استهدفت زيادة الإنتاجية الزراعية عبر تحسين الأساليب المتبعة، واستخدام البذور المحسنة، والأسمدة المتطورة، وطرق الري الحديثة. وبفضل هذه الجهود، وصلت الهند إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في التسعينيات، بعد أن كانت تعتمد على المعونات الغذائية.

شهدت البلاد موجتي جفاف شديد في الستينيات، مما دفعها إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي، من خلال تطوير أساليب التسويق، تنظيم حملات توعوية، وإنشاء 220 مختبرًا لاختبار جودة القمح، إلى جانب تحسين البنية التحتية الزراعية، ما أدى إلى تحسين سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقد لعب عالم الوراثة الهندي مانكومبو سواميناثان دورًا رئيسيًا في هذه الطفرة الزراعية، حيث قاد تطوير أصنافٍ من القمح عالية الإنتاجية، وأرسى مفهوم «الثورة دائمة الخضرة»[15]، الذي يستهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من الجوع والفقر، تركزت هذه الثورة على إنتاج المحاصيل الضرورية محليًا، وإدخال بذور محسنة، وتحسين أنظمة الري، مما جعل الهند مكتفية ذاتيًا في إنتاج الحبوب الغذائية.

تبنّت البنوك الهندية استراتيجيات تمويل زراعي مبتكرة لدعم المزارعين، حيث تم إنشاء مراكز خدمات زراعية في المناطق الريفية بالتعاون مع شركات المدخلات الزراعية. على سبيل المثال، قام بنك راو إنديا للتمويل المحدود بإنشاء مراكز خدمة زراعية في المناطق الريفية بالتعاون مع عدد من شركات المدخلات الزراعية وخدمات الزراعة. وقد قام كل مركز، إلى جانب تخزين المنتجات، بتأجير الآلات الزراعية، وتقديم المدخلات الزراعية بالتجزئة، وتوفير المعلومات للمزارعين، وترتيب الائتمان، وبيع الخدمات الأخرى، إضافةً إلى توفير مجمعات أسواق ليبيع فيها المزارعون منتجاتهم.[16]

لعبت الملكية الفكرية دورًا مهمًا في تعزيز القيمة المضافة للمخرجات الزراعية، حيث دعمت برامج مثل «StartUp India» رواد الأعمال الزراعيين، عبر توفير التمويل، والدعم التجاري، والرعاية الحكومية، مما زاد من جاذبية القطاع للأجيال القادمة.

بفضل هذه السياسات، أصبحت الهند مركزًا للابتكار الزراعي، حيث قدمت حلولًا مبتكرة مثل منصة «e-Choupal»، التي تخدم أكثر من 4 ملايين مزارع عبر توفير معلومات زراعية رقمية، وكذلك تطبيق «Trringo»، الذي يتيح للمزارعين الصغار تأجير المعدات الزراعية بسهولة [17]، ما أدى إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الترابط بين المزارعين والأسواق.

كانت الهند تعاني نقصًا حادًا في إنتاج القمح، ما جعلها تعتمد على الاستيراد وتواجه خطر المجاعات بعد الحرب العالمية الثانية. ومع بداية الستينيات، أطلقت «الثورة الخضراء»، التي ساعدت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100٪، بل وأصبحت الهند دولة مصدّرة للقمح، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالقمح 70 مليون فدان سنويًا، ما عزز الإنتاج بشكل كبير.

نجحت الهند في التحول من مستورد رئيسي للحبوب إلى أحد أكبر المصدّرين عالميًا، حيث تجاوز معدل نمو صادراتها نمو أكبر 10 دول مصدّرة للقمح مجتمعة. وشهدت صادراتها طفرة كبيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ رفعت الحكومة مخزون القمح إلى 108 ملايين طن بحلول فبراير 2022، مع توقعات بتصدير «8-10» ملايين طن خلال عام 2023.[18]

استثمرت الهند في البحث والتطوير، ما أدى إلى ظهور شركات زراعية ناشئة يقودها شباب متعلمون، بدلًا من الاقتصار على القرويين، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لإمكانيات القطاع الزراعي. كما خصصت الحكومة عربات سكك حديدية لنقل القمح الفائض إلى الموانئ، ما سرّع وصوله للأسواق العالمية.

تشير التوقعات إلى أن الهند قد تصدّر 12 مليون طن من القمح خلال موسم «2022-2023»، مقارنة بـ 8.5 مليون طن في الموسم السابق. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حيث وصل سعر البوشل «أداة لقياس وزن القمح تعادل 27.2 كيلوغرام» في بورصة شيكاغو إلى 13,635 دولار، مقارنة بـ 5.5 دولار خلال السنوات الخمس السابقة للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما سيعزز جاذبية القمح الهندي في الأسواق الدولية.

جدول «2»

أبرز أرقام النهضة الزراعية الهندية

|

المؤشر |

القيمة |

الملاحظات |

|

ترتيب الهند عالميًا في الإنتاج الزراعي |

الثاني عالميًا |

الهند واحدة من أكبر منتجي الأرز، القمح، والبقوليات في العالم. |

|

نسبة العاملين في القطاع الزراعي |

٪42 من القوى العاملة |

يعمل في الزراعة حوالي نصف السكان، مما يجعلها قطاعًا حيويًا للاقتصاد الهندي. |

|

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي |

17 - ٪18 |

النسبة تتقلب وفقًا للظروف المناخية والأسعار العالمية. |

|

مساحة الأراضي الزراعية المزروعة |

70 مليون فدان |

تشمل الأراضي المزروعة بالمحاصيل الأساسية مثل الأرز والقمح وقصب السكر. |

|

إنتاج القمح في موسم «2022-2023» |

12 مليون طن |

حققت الهند إنجازًا قياسيًا في تصدير القمح خلال السنوات الأخيرة. |

|

تحديات رئيسية |

ندرة المياه، تأثيرات التغير المناخي |

تعاني الهند من شح المياه في بعض المناطق وزيادة تواتر الكوارث المناخية مثل الجفاف. |

|

نسبة الأراضي المعتمدة على مياه الأمطار |

٪40 |

تعتمد الزراعة الهندية على الرياح الموسمية في العديد من المناطق الريفية. |

|

صادرات المنتجات الزراعية |

تجاوزت 50 مليار دولار في عام 2022 |

تضمنت الصادرات الأرز، القمح، التوابل، والزيوت النباتية. |

تنتشر زراعة النخيل في محافظات شمال ووسط مصر مثل البحيرة، دمياط، الجيزة، الفيوم، إضافة إلى مناطق الواحات والوادي الجديد، كما تتركز في محافظات الصعيد، خاصة أسوان، الواحات البحرية، وشرق العوينات. رغم تصدّرها الإنتاج العالمي، لا تزال مصر تصدّر أقل من 4٪ من إنتاجها، ومعظم الصادرات تقتصر على صنف السيوي.

كون الأراضي الملحية تحتوي على كمية زائدة من الأملاح الذائبة أو الصوديوم المتبادل على معقد التربة وهي كلها أمور تؤدى إلى الإضرار بالنبات النامي وانخفاض جودة وإنتاجية المحصول، لذلك يتم في مصر عمل تحاليل معملية دورية للتربة ومياه الري لضمان تحسين خواص الأراضي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

|

القيمة |

المؤشر |

|

15 مليون نخلة |

عدد النخيل المزروع |

|

1.7 مليون طن |

الإنتاج السنوي من التمور |

|

50 ألف طن «أقل من ٪4» |

نسبة الصادرات من الإنتاج |

|

البحيرة، دمياط، الجيزة، الفيوم، الواحات، الوادي الجديد |

المناطق الزراعية الرئيسية |

|

الرطبة، النصف جافة، الجافة «الصنف السيوي مسيطر» |

عدد النخيل المزروع |

|

استخدام الأسمدة العضوية، المكافحة الحيوية، أنظمة التكويد |

الإنتاج السنوي من التمور |

نجاح سياسات التنمية في أي دولة يعتمد بشكل كبير على السياسات الوطنية والبيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثرها بالسياسات الدولية والمنظمات العالمية. ورغم أن إثيوبيا لا تزال دولة نامية، إلا أنها حققت طفرة كبيرة في التنمية الزراعية خلال العقدين الماضيين، إذ انتقلت من حالة الحرب الأهلية والمجاعة إلى كونها واحدة من الدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تُعد إثيوبيا أكبر منتج للقمح في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يُزرع القمح على 1.7 مليون هكتار سنويًا، بإنتاج يتراوح بين 5 و6 ملايين طن[22]، وتعتمد الزراعة في إثيوبيا بشكل أساسي على مياه الأمطار، مما يجعلها تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية، وهو واقع مشابه لليمن، حيث يواجه كلا البلدين تحديات تلبية الطلب الغذائي المتزايد وتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

تمتلك إثيوبيا مساحة إجمالية تبلغ 1.1 مليون كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 126 مليون نسمة. كما تتمتع بموارد مائية متجددة تُقدَّر بـ 122 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تصل إمكانات الري إلى 11.1 مليون هكتار. ومع ذلك، لا تزال نسبة تتراوح بين 15٪ و20٪ فقط من هذه الأراضي مطوَّرة بأنظمة ري سطحية.[23]

يعتمد الاقتصاد الإثيوبي بشكل كبير على القطاع الزراعي، حيث يساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 60٪ من إجمالي الصادرات، ويوفر 80٪ من فرص العمل. ولتعزيز الاستدامة البيئية، أطلقت الحكومة الإثيوبية في 2019 مشروع «البصمة الخضراء»، الذي يستهدف غرس 20 مليار شتلة بحلول 2024، بهدف استعادة الغطاء النباتي، مواجهة التغير المناخي، والحد من الجفاف الذي يؤثر على شرق إفريقيا.

شهدت إثيوبيا تحسنًا كبيرًا في إنتاجية القمح، إذ ارتفع معدل الإنتاج من 2 طن للهكتار عام 1970 إلى 6.5 طن للهكتار في 2021، بفضل إطلاق أصناف محسنة من القمح[24]، كما وضعت الحكومة سياسات مشجعة للاستثمار الزراعي، حيث تتيح استئجار الأراضي لمدة تصل إلى 25 عامًا، مع تقديم حوافز استثمارية تشمل القروض، إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، واستيراد آلات زراعية معفاة من الرسوم الجمركية.

منذ عام 1991، تستند التنمية الزراعية في إثيوبيا إلى قاعدة إنسانية محورية، تؤكد أن السلام، الديمقراطية، والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون استقرار سياسي، حكم رشيد، ونظام فيدرالي ديمقراطي يحترم التنوع العرقي، مما ساهم في تعزيز الاستثمار الزراعي والنمو الاقتصادي.

يمكن تلخيص التجربة الإثيوبية في زراعة القمح في النقاط التالية:[25]

ولتلخيص التجارب المستعرضة سابقا بشكل أكثر وضوح، استخدمنا الجدول التالي ليستعرض الإنجازات والتحديات والحلول لأهم التجارب المستعرضة وتبيين علاقتها بالواقع اليمني، وهو الواقع الذي سنستعرضه بالتفصيل في المحور التالي للبحث.

جدول «4»

أهم المؤشرات الزراعية والدروس المستفادة من التجارب

العالمية ومقارنتها بالواقع اليمني

|

الدولة |

أبرز الإنجازات |

التحديات |

الاستراتيجيات المستخدمة |

الدروس المستفادة لليمن |

|

البرازيل |

- التوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحيوية. |

- التوسع العمراني والتغير المناخي. |

- شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأبحاث. |

- الاستثمار في البحث العلمي لتطوير المحاصيل وتحسين الإنتاجية في الأراضي الهامشية. |

|

- تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات لتصبح المصدر الأول عالميًا للحوم الدجاج. |

- الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية. |

- الاعتماد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. |

- دعم المزارعين بتمويلات مبتكرة لتحسين إنتاجيتهم ورفع مستوى معيشتهم. |

|

|

الصين |

- اعتماد الزراعة الذكية والميكنة لتحسين كفاءة إدارة الموارد. |

- محدودية الأراضي الزراعية وزيادة عدد السكان. |

- استخدام تقنيات الجيل الخامس لمراقبة المحاصيل وتحليل البيانات. |

- تطبيق الزراعة الذكية لتحسين إدارة المياه والموارد الطبيعية في اليمن. |

|

- تحقيق اكتفاء ذاتي في الحبوب الأساسية. |

- تأثيرات التغير المناخي على الإنتاج الزراعي. |

- الاستثمار في البنية التحتية الريفية لتحسين الإنتاجية وتسويق المنتجات. |

- تطوير البنية التحتية الريفية لتسهيل النقل وتسويق المنتجات الزراعية. |

|

|

الهند |

- زيادة إنتاج الحبوب بنسبة ٪35 خلال عقدين بفضل الثورة الخضراء. |

- ندرة المياه وتدهور التربة في بعض المناطق. |

- تطوير البذور المقاومة للجفاف وتحسين تقنيات الري. |

- اعتماد البذور المقاومة للجفاف لتقليل الاعتماد على مياه الأمطار وتحسين الإنتاجية. |

|

- إنشاء بنية تحتية حديثة لدعم صغار المزارعين وتحسين دخلهم. |

- الاعتماد على الأمطار الموسمية، مما يؤدي إلى عدم استقرار الإنتاج. |

- دعم صغار المزارعين من خلال برامج التأمين الزراعي وخفض تكاليف الإنتاج. |

- تنفيذ برامج التأمين الزراعي لحماية المزارعين اليمنيين من الكوارث الطبيعية وتذبذب الأسعار. |

|

|

مصر |

- الري الحديث وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية للتمور. |

- ضعف نسبة الصادرات وضعف تنوع الأسواق المستهدفة. |

- إنشاء مصانع تحويلية لإنتاج معجون التمر والمنتجات الثانوية. |

- تعزيز الصناعات التحويلية في اليمن لزيادة القيمة المضافة وتحسين الاقتصاد المحلي. |

|

- إنتاج 1.7 مليون طن من التمور سنويًا، مع ريادة عالمية في هذا المجال. |

- نقص التكنولوجيا الحديثة في بعض القطاعات الزراعية. |

- تعزيز التصدير من خلال تطبيق نظم تكويد المنتجات الزراعية وتحسين الجودة. |

- تطبيق نظم التكويد لتتبع المنتجات الزراعية وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية. |

|

|

اليمن |

- إمكانات كبيرة غير مستغلة بسبب التحديات السياسية والاقتصادية. |

- ضعف البنية التحتية واعتماد كبير على مياه الأمطار. |

- بحاجة إلى استراتيجية وطنية لتطوير الزراعة باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة. |

- تحسين إدارة الموارد الطبيعية ودعم المزارعين بالتمويل والتدريب لتعزيز الإنتاج المحلي. |

توضح هذه التجارب أن التنمية الزراعية تعتمد على التكامل بين التكنولوجيا، الإدارة الفعالة للموارد، والتخطيط الاستراتيجي. ومن خلال تحليل تجارب البرازيل والصين والهند ومصر، يظهر أن النجاح في الزراعة يتطلب اعتماد التقنيات الحديثة، تعزيز التعاون الدولي، وتطوير السياسات الزراعية الشاملة.

يشكل القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد اليمني، حيث يسهم في توظيف نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وتوفير الغذاء للمجتمع. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تعيق تطوره، من أبرزها التغيرات المناخية، ندرة الموارد المائية، وضعف البنية التحتية الزراعية. تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 50٪ من السكان يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية كمصدر رئيسي للدخل».

واعتمادًا على آخر الإحصاءات والدراسات المتاحة يمكن تلخيص الوضع الراهن للنشاط الزراعي في النقاط التالية: [26]

وفقا لأخر تقارير رسمية تقدر المساحة الكلية للجمهورية اليمنية بنحو 45.5 مليون هكتار، توزّع بحسب استعمالاتها المختلفة على النحو التالي:

|

نوع الاستعمال |

المساحة «مليون هكتار» |

النسبة ٪ |

|

أراضي صخرية ورمال صحراوية وخضر |

21 |

٪46.15 |

|

أراضي رعوية «مراعي» |

21.6 |

٪47.47 |

|

أراضي غابات وأحراش |

1.5 |

٪3.30 |

|

أراضي تحت الاستثمار الزراعي |

1.4 |

٪3.08 |

|

الإجمالي |

45.5 |

٪100 |

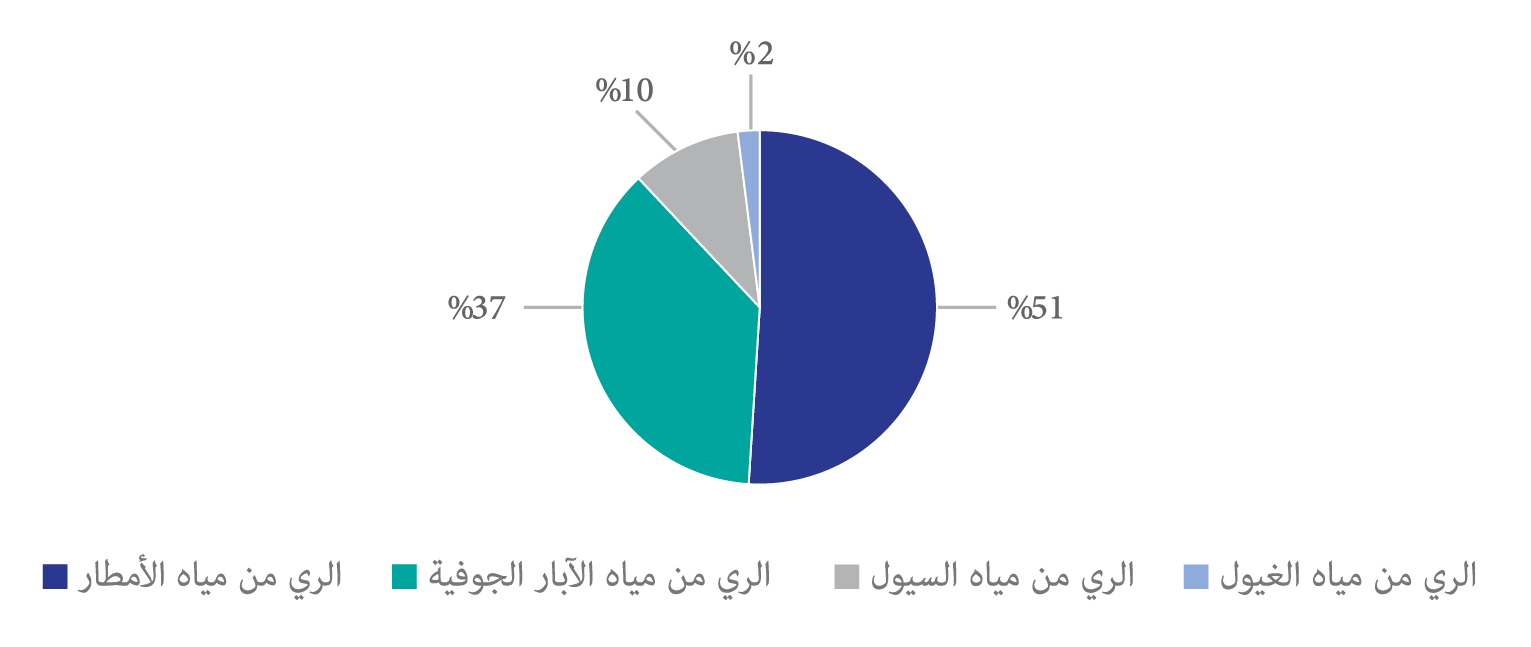

ومن حيث توزيع الأراضي الصالحة للزراعة «الواقعة تحت الاستثمار الزراعي» بين مصادر الري المختلفة، فهو على النحو المبين بالجدول التالي.

|

المساحة وفقا لمصدر الري |

المساحة «مليون هكتار» |

النسبة «٪» |

|

المساحة المعتمدة على الري من المطر |

23.2 |

51 |

|

المساحة المعتمدة على الري من مياه السيول |

4.6 |

10 |

|

المساحة المعتمدة على الري من مياه الغيول |

0.9 |

2 |

|

المساحة المعتمدة على الري من الآبار الجوفية |

16.8 |

37 |

|

الإجمالي |

45.5 |

100 |

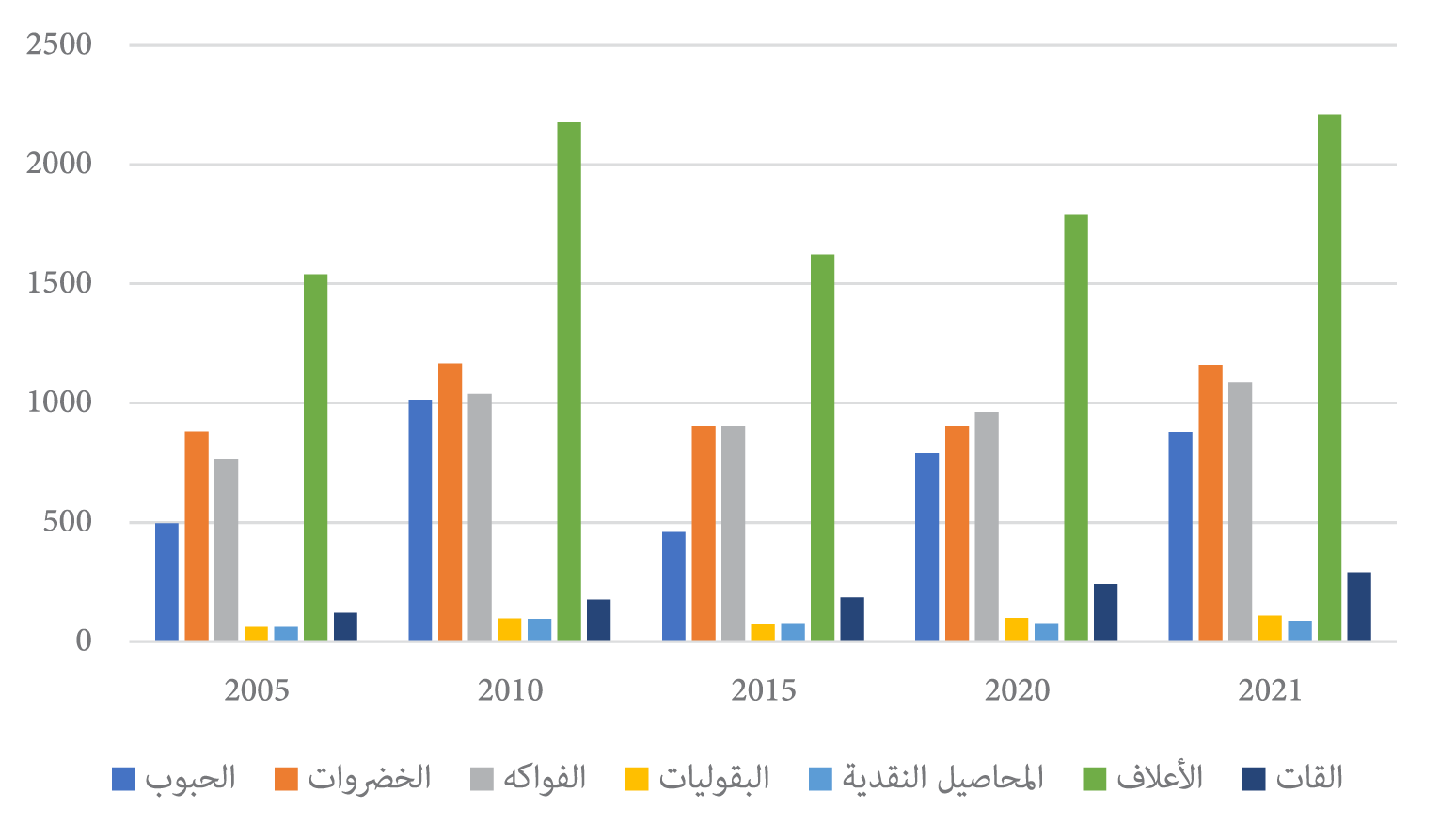

ويظهر الشكل «1» توزيع المساحة الصالحة للزراعة سنويًا وفقًا لمصادر الري، أما توزيع المساحة الصالحة للزراعة بين الأنشطة المحصولية «التركيب المحصولي النباتي» فينقسم إلى سبع مجموعات هي: الحبوب، الخضروات، الفاكهة، البقوليات، المحاصيل النقدية، محاصيل الأعلاف، والقات.

يتمثل النشاط الزراعي في اليمن من عدة مكونات: مكون الإنتاج النباتي، مكون الإنتاج الحيواني، مكون الإرشاد والخدمات الزراعية، بالإضافة إلى مكون الري. ولكل مكون مؤسسات وهيئات اعتبارية. وسوف يتركز اهتمامنا حول الوضع الراهن لمكون الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

يمتلك القطاع الزراعي النباتي في اليمن حوالي 1,194,371 «حائز» تقريبًا، وهؤلاء يمتلكون نحو 1,400,000 هكتار، وهو ما يمثل 97٪ من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن والمقدرة بحوالي 1,610,000 هكتار، ونحو 2.53٪ من مساحة اليمن، ومعظم الأراضي الزراعية قريبة من المدن والبلدات، وتمتاز بكونها متفاوتة الخصوبة وتتوفر لها الحصة المائية من الأمطار كمصدر رئيسي للزراعة.

ويتكون القطاع النباتي من سبع مجموعات رئيسية تشكل التركيب المحصولي في اليمن، والجدول التالي يوضح توزيع المساحة بين محاصيل تلك المجموعات ومساهمة كل مجموعة في حجم الإنتاج الزراعي النباتي:

جدول «7»

المساحات «بالألف هكتار» والإنتاج «بالألف طن»

والإنتاجية «طن/هكتار» لأهم المجموعات النباتية خلال الفترة «2005-2021»[29]

|

البيان/النشاط |

المتغير |

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

المتوسط |

|

الحبوب |

المساحة |

689 |

927 |

586 |

555 |

577 |

667 |

|

الإنتاج |

496 |

1,013 |

460 |

790 |

879 |

728 |

|

|

الإنتاجية |

0.72 |

1.09 |

0.78 |

1.42 |

1.52 |

1.11 |

|

|

الخضروات |

المساحة |

74 |

93 |

70 |

71 |

74 |

76 |

|

الإنتاج |

882 |

1,165 |

903 |

904 |

1,159 |

1,003 |

|

|

الإنتاجية |

11.92 |

12.53 |

12.90 |

12.73 |

15.66 |

13.12 |

|

|

الفواكه |

المساحة |

83 |

94 |

70 |

93 |

95 |

87 |

|

الإنتاج |

765 |

1,037 |

903 |

962 |

1,087 |

951 |

|

|

الإنتاجية |

9.22 |

11.03 |

12.90 |

10.34 |

11.44 |

10.93 |

|

|

البقوليات |

المساحة |

39 |

50 |

41 |

51 |

53 |

47 |

|

الإنتاج |

61 |

98 |

76 |

99 |

110 |

89 |

|

|

الإنتاجية |

1.56 |

1.96 |

1.85 |

1.94 |

2.08 |

1.90 |

|

|

المحاصيل النقدية |

المساحة |

39 |

91 |

80 |

73 |

76 |

72 |

|

الإنتاج |

61 |

95 |

77 |

77 |

88 |

80 |

|

|

الإنتاجية |

1.56 |

1.04 |

0.96 |

1.05 |

1.16 |

1.11 |

|

|

الأعلاف |

المساحة |

123 |

166 |

138 |

143 |

149 |

144 |

|

الإنتاج |

1,541 |

2,176 |

1,624 |

1,789 |

2,211 |

1,868 |

|

|

الإنتاجية |

12.53 |

13.11 |

11.77 |

12.51 |

14.84 |

12.99 |

|

|

القات |

المساحة |

124 |

160 |

167 |

170 |

172 |

159 |

|

الإنتاج |

121 |

176 |

185 |

241 |

291 |

203 |

|

|

الإنتاجية |

0.98 |

1.10 |

1.11 |

1.42 |

1.69 |

1.28 |

|

|

المجموع |

المساحة |

1,170 |

1,581 |

1,152 |

1,156 |

1,196 |

1,251 |

|

الإنتاج |

3,928 |

5,760 |

4,228 |

4,862 |

5,825 |

4,921 |

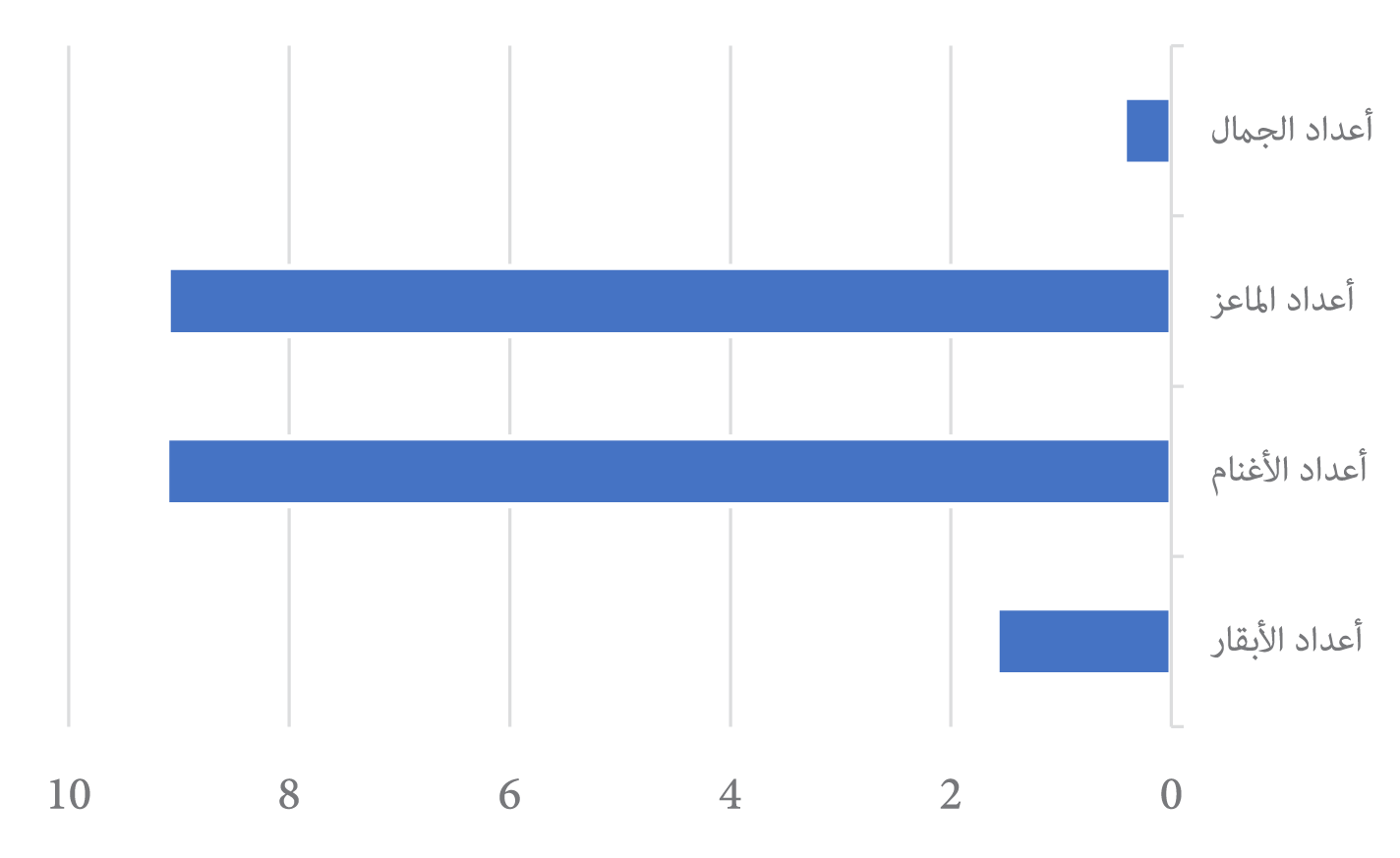

تعتبر الحيازات الصغيرة والأصغر في مجال تربية الثروة الحيوانية من اهم المشاريع المربحة نظرا للاحتياج إليها بكثرة. وتكمن أهمية المنتجات الحيوانية ليس فقط لقيمتها الغذائية بل لكون تجارتها ورعايتها مصدرًا للرزق للملايين من الأسر اليمنية فتربية الماشية مثل الأبقار والماعز والخراف تساعد الأفراد والأسر على كسب لقمة العيش من خلال بيع اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية الأخرى. وتساعد هذه المشروعات في تقليل نسبة البطالة، وتشير الأرقام المتاحة حول أعداد العاملين في قطاع الثروة الحيوانية تراجع هذا العدد من 1,357 ألف عام 2002م إلى 1,337 ألف عام 2012. ويوفر النشاط الكثير من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية وبصفة خاصة للمرأة الريفية. ولتوضيح وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والأصغر والتي تعرف بالحيازات «غير المنظمة» في اليمن.

الجدول «8» يتضمن اهم متغيرات الثروة الحيوانية، ويمكن ملاحظة مدى التذبذب في قيم تلك المتغيرات خلال الفترة «2010-2021»، وبرغم ذلك فهي تسلك اتجاها عاما متزايدا عبر الزمن، حيث يمكن ملاحظة أن:

جدول «8»

أعداد وحجم مكونات الثروة الحيوانية باليمن خلال

الفترة «2010-2021» [30]

|

السنوات/البيان |

الوحدة |

2010 |

2019 |

2020 |

2021 |

المتوسط |

|

أعداد الأبقار |

ألف رأس |

1,605 |

1,413 |

1,665 |

1,662 |

1,586.3 |

|

أعداد الأغنام |

ألف رأس |

9,206 |

8,763 |

9,239 |

9,257 |

9,116.2 |

|

أعداد الماعز |

ألف رأس |

9,016 |

8,367 |

9,679 |

9,344 |

9,101.5 |

|

أعداد الجمال |

ألف رأس |

403 |

433 |

458 |

453 |

436.8 |

|

إجمالي أعداد الثروة الحيوانية |

ألف رأس |

20,230 |

18,976 |

21,041 |

20,716 |

20,241 |

|

عدد مذبوحات الأبقار |

ألف رأس |

228 |

1,170 |

1,120 |

1,140 |

914.5 |

|

عدد مذبوحات الأغنام والماعز |

ألف رأس |

3,273 |

10,610 |

10,999 |

1,1215 |

9,024 |

|

عدد مذبوحات الإبل |

ألف رأس |

16 |

16 |

17 |

16 |

16.25 |

|

متوسط وزن ذبيحة الأبقار |

كجم/رأس |

153 |

60 |

60 |

73.1 |

86.5 |

|

متوسط وزن ذبيحة الأغنام والماعز |

كجم/رأس |

18.3 |

10.7 |

11.8 |

12.9 |

13.4 |

|

متوسط وزن ذبيحة الإبل |

كجم/رأس |

157.9 |

157.9 |

158.4 |

163 |

159.3 |

|

إنتاج لحم البقر |

ألف طن |

34.85 |

70.2 |

90.2 |

83.4 |

70 |

|

إنتاج لحم الأغنام والماعز |

ألف طن |

59.65 |

113.8 |

129.9 |

144.7 |

112 |

|

إنتاج لحم الجمال |

ألف طن |

2.56 |

2.5 |

2.7 |

2.6 |

2.6 |

|

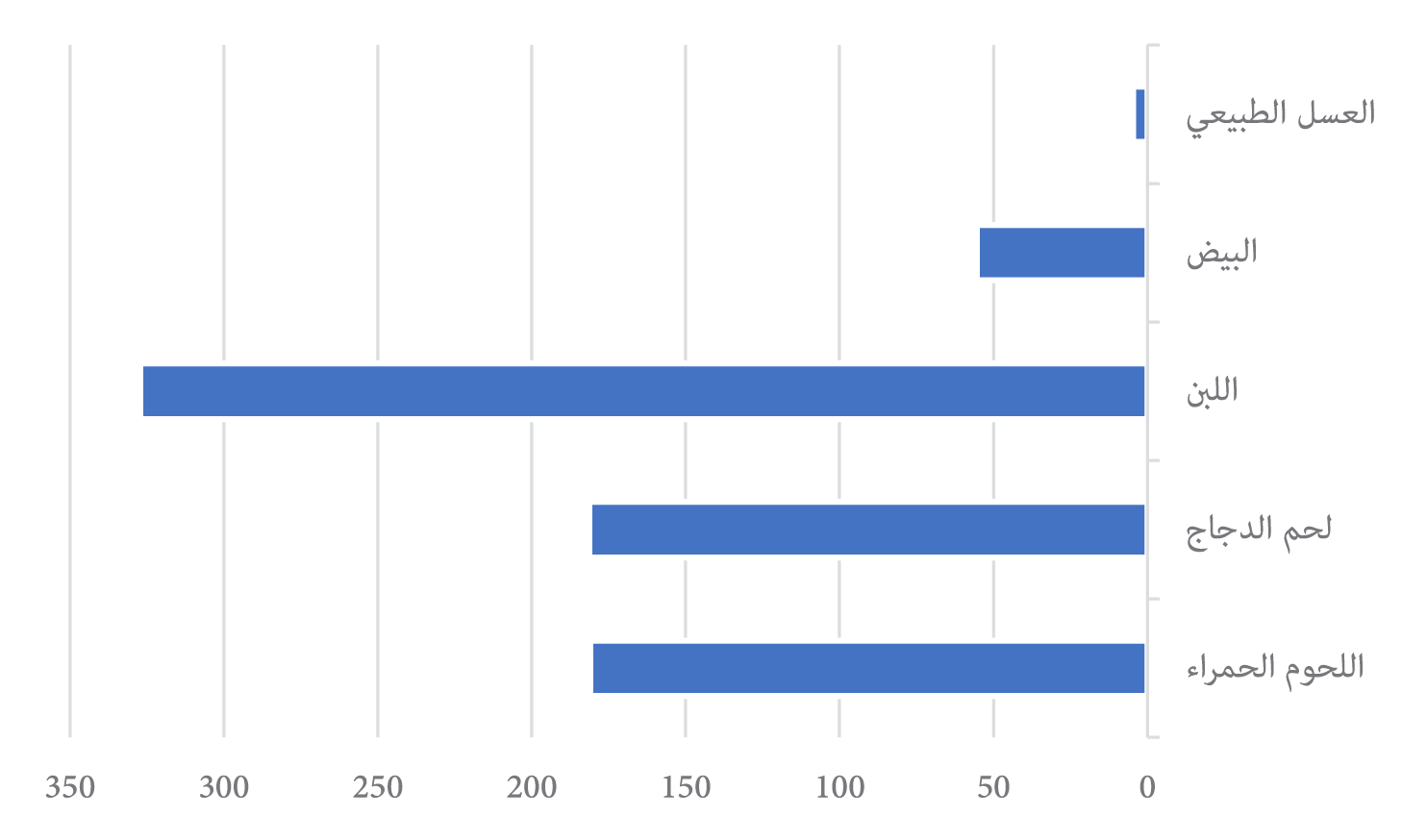

إنتاج اللحوم الحمراء |

ألف طن |

97.07 |

186.5 |

222.8 |

209.8 |

179 |

|

عدد الدجاج |

مليون طائر |

69.1 |

69.1 |

70.1 |

71.6 |

69.9 |

|

إنتاج لحم الدجاج |

ألف طن |

139.6 |

192 |

194.5 |

199 |

181.3 |

|

إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء |

ألف طن |

236.7 |

378.5 |

417.3 |

408.8 |

360.3 |

|

إنتاج اللبن |

ألف طن |

278.2 |

295.8 |

327.1 |

407.6 |

327.2 |

|

إنتاج البيض |

ألف طن |

56.4 |

65.7 |

70.4 |

28.8 |

55.3 |

|

خلايا النحل |

ألف خلية |

168.3 |

168.3 |

166 |

168.2 |

167.7 |

|

إنتاج العسل الطبيعي |

ألف طن |

2.5 |

2.4 |

2.8 |

10.6 |

4.57 |

|

نصيب الفرد من البروتين |

جرام/يوم |

85.3 |

53.3 |

49.7 |

51.33 |

59.9 |

وتوضح الأشكال التالية أبرز أرقام الثروة الحيوانية في اليمن خلال الفترة «2010–2021» وبحسب المعلومات المذكورة في الجدول السابق:

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية مستهلكًا أساسيًا لمنتجات المحاصيل نظرًا لحاجته للأعلاف، على الرغم من ذلك فإن الدعم المقدم للقطاع الزراعي كان لصالح إنتاج المحاصيل أكثر منها لصالح قطاع الإنتاج الحيواني. وهناك علاقة تبادلية بين الزراعة والثروة الحيوانية وبين الفروع الأخرى من قطاع الثروة الحيوانية، حيث يتنافس قطاع الإنتاج الحيواني وخاصة منتجات الألبان بشكل مباشر مع إنتاج المحاصيل على الموارد المائية والأرضية بينما تتم تربية الأغنام والماعز والإبل في مناطق لا يتم فيها أي شكل آخر من أشكال الإنتاج الزراعي أو الحيواني. ومع ذلك فإن الأغنام والماعز تتوجه في بعض أوقات السنة إلى المناطق الهامشية حيث ترعى على مخلفات المحاصيل الزراعية. ونظرًا لتزايد أعداد وإنتاج الأغنام في اليمن فإنها تتنافس بشكل متزايد ومباشر مع الأبقار المنتجة للحوم والحليب وكذلك مع الدواجن على موارد الأعلاف الحيوانية المتمثلة في مخلفات المحاصيل والمركزات العلفية.

وبالاستناد إلى أرقام الأنواع المختلفة للثروة الحيوانية الواردة في جدول «8»، فإن استهلاك الأعلاف والمياه خلال عام 2021 يقدر بحوالي 36.7 مليون متر مكعب من المياه، ونحو 77 ألف طن من الأعلاف، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم تقديرها وفقًا للمعايير والمحددات الدولية [31] لاستنتاج هذه الأرقام التقريبية، وهي كما يوضحها الجدول التالي:

جدول «9»

كمية المياه والأعلاف المستهلكة في اليمن خلال عام

2021

|

نوع الثروة الحيوانية |

عدد الحيوانات «بالألف» |

النسبة المئوية من إجمالي الثروة الحيوانية |

معدل النمو السنوي «٪» |

استهلاك الأعلاف «ألف طن/سنة» |

استهلاك المياه «مليون متر مكعب/سنة» |

|

الأبقار |

1,872 |

٪8.2 |

٪8.45 |

≈ 10,233 |

≈ 34,164 |

|

الأغنام |

10,359 |

٪45.6 |

٪2.78 |

≈ 11,781 |

≈ 18,645 |

|

الماعز |

10,041 |

٪44.2 |

٪5.68 |

≈ 9,486 |

≈ 14,811 |

|

الجمال |

457 |

٪2.0 |

٪2.28 |

≈ 1,670 |

≈ 5,000 |

|

الدواجن |

71,600 |

- |

٪1.79 |

≈ 3,580 |

≈ 4,296 |

يمكن تلخيص أهم سمات الموارد الطبيعية الإنتاجية اليمنية في النقاط التالية: [32]

جدول «10»

التوزيع العددي والنسبي الموارد الأرضية اليمنية وفقا

لاستخداماتها ومظاهر تدهورها[33]

|

البيان |

مساحة «هكتار» |

حجم التدهور٪ |

الاستخدام ٪ |

|

1. تدهور بفعل الانجراف المائي: |

5,070,608 |

11.13 |

|

|

تدهور مائي خفيف |

643,960 |

12.7 |

|

|

تدهور مائي متوسط |

1,846,813 |

36.4 |

|

|

تدهور مائي شديد |

2,579,835 |

50.9 |

|

|

2. تدهور بفعل الانجراف الريحي: |

578,189 |

1.27 |

|

|

نتيجة هبوب الرياح الشديدة |

475,246 |

82.2 |

|

|

نتيجة هبوب الرياح الخفيفة |

102,943 |

17.8 |

|

|

3. تدهور كيماوي – تملّح |

37,089 |

0.08 |

|

|

4. تدهور فيزيائي - تصلّب القشرة الأرضية |

12,717 |

0.03 |

|

|

5. أراضي غير قابلة للاستخدام منها: |

38,917,984 |

85.44 |

|

|

صحراء |

4,856,897 |

12.5 |

|

|

كثبان رملية |

5,815,937 |

14.9 |

|

|

أراضي رطبة |

48,347 |

0.1 |

|

|

صخور |

28,196,804 |

72.5 |

|

|

مجموع الأراضي المستقرة منها: |

933,658 |

2.05 |

|

|

مستقرة طبيعيًا |

272,154 |

29.1 |

|

|

مستقرة بفعل الإنسان «المدرجات» |

661,504 |

70.9 |

|

|

المساحة الإجمالية |

45,550,245 |

100.00 |

يؤدي تدهور الأراضي الزراعية إلى هجرة سكان الريف إلى المدن، مما يزيد الضغط على الخدمات الحضرية ويؤدي إلى إهمال المزيد من الأراضي الزراعية. وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع الزراعي تحديات كبيرة في الإنتاج والتسويق، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي للعاملين فيه.

تعاني اليمن من ندرة شديدة في الموارد المائية، إضافةً إلى المشكلات المتعلقة بسوء استخدام المياه، والهدر، والتلوث، وملوحة مساحات من الأراضي. وتتفاقم مشكلة المياه في اليمن مع مرور الزمن بسبب النمو السكاني وما يصاحبه من تغير في أنماط العيش والغذاء، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على درجات الحرارة وعلى انتظام هطول الأمطار، حيث يُستهلك حوالي 70٪ من المياه الجوفية في الزراعة، مما يؤدي إلى استنزاف مستمر لهذه الموارد. ويرتبط ذلك بضعف كفاءة نظم الري التقليدية والاعتماد على الأمطار بشكل أساسي.

وبرغم أن مياه الأمطار النازلة على اليمن سنويًا تقدر كمتوسط بحوالي 67 مليار متر مكعب، إلا أن بعض التقارير تعتبر اليمن ضمن أفقر 10 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة، ويصنفوها تحت خط الفقر المائي، ويمكن تفسير التناقض بين المعدلات السنوية العالية لمياه الأمطار وندرة المياه في اليمن من خلال النقاط التالية:

يواجه المزارعون تحديًا كبيرًا بسبب تفكك الحيازات الزراعية إلى مساحات صغيرة، مما يحد من إنتاجية الأراضي ويزيد من التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي غياب التنظيم في الملكية الزراعية إلى ضعف القدرة على الاستثمار في التقنيات الحديثة. ويُصنَّف فقراء الريف في اليمن، وفقًا لمعيار حجم الحيازات الزراعية، استنادًا إلى نتائج حصر الحيازات الزراعية عام 1993، إلى أربع فئات «العمري، 2010»، وهي:

وهذا يكشف عن مشكلة عميقة تتجلى في التفاوت الكبير في توزيع الحيازات الزراعية، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على معدلات الفقر. فمن بين إجمالي الحائزين، يشكل أولئك الذين لا تتجاوز حيازاتهم نصف هكتار نسبة 58.4٪، غير أنهم لا يمتلكون سوى 7.6٪ تقريبًا من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة. وعلى الجانب الآخر، نجد أن الحائزين الذين يمتلكون خمسة هكتارات فأكثر، رغم أنهم لا يشكّلون سوى 7.5٪ من إجمالي الحائزين، يسيطرون على نحو 62.1٪ من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة. أما أهم أسباب تفتت الحيازات الزراعية في اليمن، فيمكن تلخيصها كما يلي:

ويلاحظ من خلال الجدول «11» أن نحو 60.5٪ من اليمنيين يعيشون في الريف، والفقر في اليمن يعتبر سمة مميزة للقطاع الريفي، وحيث أن الغالبية العظمى من سكان الريف «58.3٪» يعملون في الزراعة، بالتالي تعد الزراعة اليمنية مصدرا مهما لدخل الفقراء.

جدول «11»

إجمالي السكان والسكان الريفيون والزراعين في اليمن

في 2010 و2022 [34]

|

إجمالي السكان «ألف نسمة» |

السكان الريفيون |

السكان الزراعيون |

|||

|

2010 |

2022 |

2010 |

2022 |

2010 |

2022 |

|

23,154 |

31,733 |

15,540 |

19,204 |

9,343 |

11,190 |

تتعرض الأراضي الزراعية في اليمن للتدهور نتيجة عوامل مثل التصحر، الرعي الجائر، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية. تشير الدراسات إلى أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية أصبح غير صالح للإنتاج بسبب التغيرات المناخية والأنشطة البشرية غير المدروسة، ويوضح الجدول «12» المساحات الصالحة للزراعة والمراعي والغابات من المساحة الكلية خلال العامين 2010 و2021:

جدول «12»

المساحات الصالحة للزراعة من المساحة الكلية خلال

2010 و2021 «المساحة: ألف هكتار»[35]

|

المساحة الكلية |

المساحة الصالحة |

الغابات |

المراعي |

||||

|

2010 |

2021 |

2010 |

2021 |

2010 |

2021 |

2010 |

2021 |

|

55.500 |

52.800 |

1.610 |

1.452 |

1.600 |

549 |

7.000 |

22.000 |

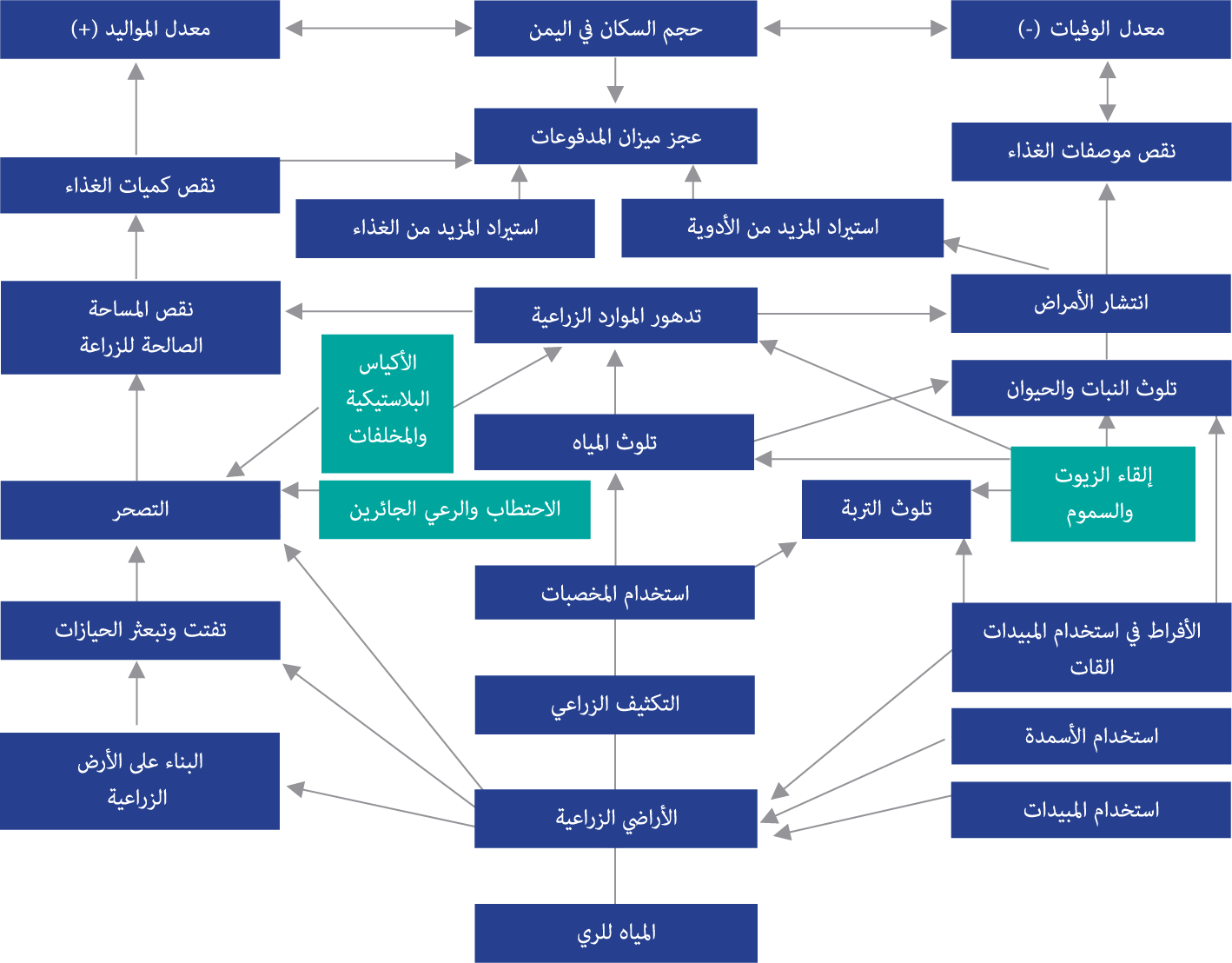

ونظرًا لأهمية الموارد واعتماد الإنسان اليمني عليها فهو يؤثر فيها ويتأثر بها أيضًا، فهناك تداخل بين الموارد الطبيعية «الأرض والمياه والبيئة» من جهة، والسكان وراس المال من جهة أخرى، حيث يتأثر حجم السكان بمعدلات المواليد ومعدلات الوفيات، وتتأثر معدلات المواليد بمدى توفر الغذاء، في حين تتأثر معدلات الوفيات بنوعية الغذاء المتاح للسكان، وكمية الغذاء تعتمد على مدى توافر الموارد الطبيعية والمساحات المتاحة للزراعة، بينما يؤثر التلوث على نوعية وسلامة الغذاء. والشكل «5» يبين مدى التداخل بين الأرض والسكان ورأس المال ومصادر التلوث.

تُعاني الزراعة في اليمن من نقص كبير في البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي، بما في ذلك مراكز التخزين، النقل، ومرافق التسويق. يؤدي ذلك إلى هدر كميات كبيرة من المحاصيل بعد الحصاد وضعف قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم بكفاءة.

في التسويق الزراعي مثلا، تعاني المنتجات الزراعية من تحديات كبيرة تحول دون وصولها إلى المستوى المطلوب، من ذلك تدني نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق، وعدم توافر الحد الأدنى من الشروط الفنية، ونقص الخدمات التسويقية في مجال البحوث التسويقية ودراسات السوق، وتقص كفاءات التسويق المدربة، كما أن عدم وجود إرشاد تسويقي فعال يجعل قرارات الإنتاج غير مبنية على احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير، ويؤدي غياب المعرفة الكافية لدى المزارعين بأساليب ما بعد الحصاد، مثل الفرز والتعبئة والتخزين، إلى فائض غير مستغل أو نقص في بعض المنتجات، وهو ما يؤثر سلبًا على دخل المزارعين وكفاءة القطاع الزراعي.

تعتمد الزراعة اليمنية على محاصيل محدودة مثل القمح والبن، ما يجعل القطاع الزراعي غير قادر على تحقيق التنوع اللازم لتحسين الأمن الغذائي وزيادة العائدات الاقتصادية.

على ضوء ما تم مناقشته خلال هذا المبحث، يلخص الجدول التالي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، يحاول تلخيص أسبابها وآثارها والحلول الممكنة:

جدول «13»

أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن،

أسبابها وآثارها والحلول المتاحة

|

نوع التحدي |

الأسباب |

الأثر |

الحلول المقترحة |

|

ندرة المياه |

الاستنزاف المستمر للموارد الجوفية والاعتماد على الأمطار |

انخفاض كفاءة الري وتراجع الإنتاج الزراعي |

تطبيق تقنيات ري حديثة وتحسين إدارة الموارد المائية |

|

تفتت الحيازات الزراعية |

الملكية غير المنظمة وصغر المساحات المزروعة |

زيادة التكاليف وانخفاض الإنتاجية |

تعزيز التعاونيات الزراعية وتوحيد الملكية الزراعية |

|

التدهور البيئي |

التصحر، الرعي الجائر، واستخدام المواد الكيميائية |

فقدان الأراضي الزراعية وزيادة الاعتماد على الواردات |

اعتماد تقنيات مستدامة لاستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر |

|

ضعف البنية التحتية |

نقص مراكز التخزين والتسويق والنقل |

هدر المحاصيل وانخفاض القدرة التنافسية |

تطوير مرافق تخزين وتسويق حديثة وربط المناطق الريفية بالأسواق |

|

محدودية التنوع الزراعي |

الاعتماد على محاصيل رئيسية دون تطوير زراعات بديلة |

ضعف القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية |

تشجيع زراعة محاصيل تصديرية وإدخال زراعات عضوية |

تواجه اليمن العديد من التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالنشاط الزراعي، بما في ذلك الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، والتغير المناخي، وضعف الاستثمار، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن النزاعات والحروب. التنمية المستدامة أصبحت ضرورة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي أيضًا. يتطلب هذا التوجه توافقًا منظوميًا يشمل:[36]

وفي الجدول التالي وصف للأبعاد الثمانية للتنمية مع ذكر الأمثلة الدولية المطبقة لكل نظام.

جدول «14»

الأبعاد الثمانية للتنمية المستدامة وأمثلة دولية

|

البعد |

الوصف |

أمثلة دولية |

|

النظام السياسي |

ضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار |

ألمانيا: سياسات زراعية شاملة عبر مشاركة مجتمعية. |

|

النظام الاقتصادي |

تحقيق فائض والاعتماد على الذات |

الهند: تعزيز الإنتاج المحلي. |

|

النظام الاجتماعي |

توافق خطط التنمية مع سياسات شاملة |

هولندا: دعم المجتمعات الريفية. |

|

النظام الإنتاجي |

الالتزام بالبعد البيئي في المشروعات |

مصر: ري بالطاقة الشمسية. |

|

النظام التكنولوجي |

تقديم حلول للتحديات الزراعية |

هولندا: تقنيات استشعار متقدمة. |

|

النظام الدولي |

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات |

جنوب إفريقيا: شراكات عالمية في التعليم الزراعي. |

|

النظام الإداري |

المرونة والقدرة على التصحيح الذاتي |

كندا: نظم رقابة زراعية فعّالة. |

|

النظام التعليمي |

دمج البعد البيئي في التعليم |

جنوب إفريقيا: تحسين إنتاجية المزارعين. |

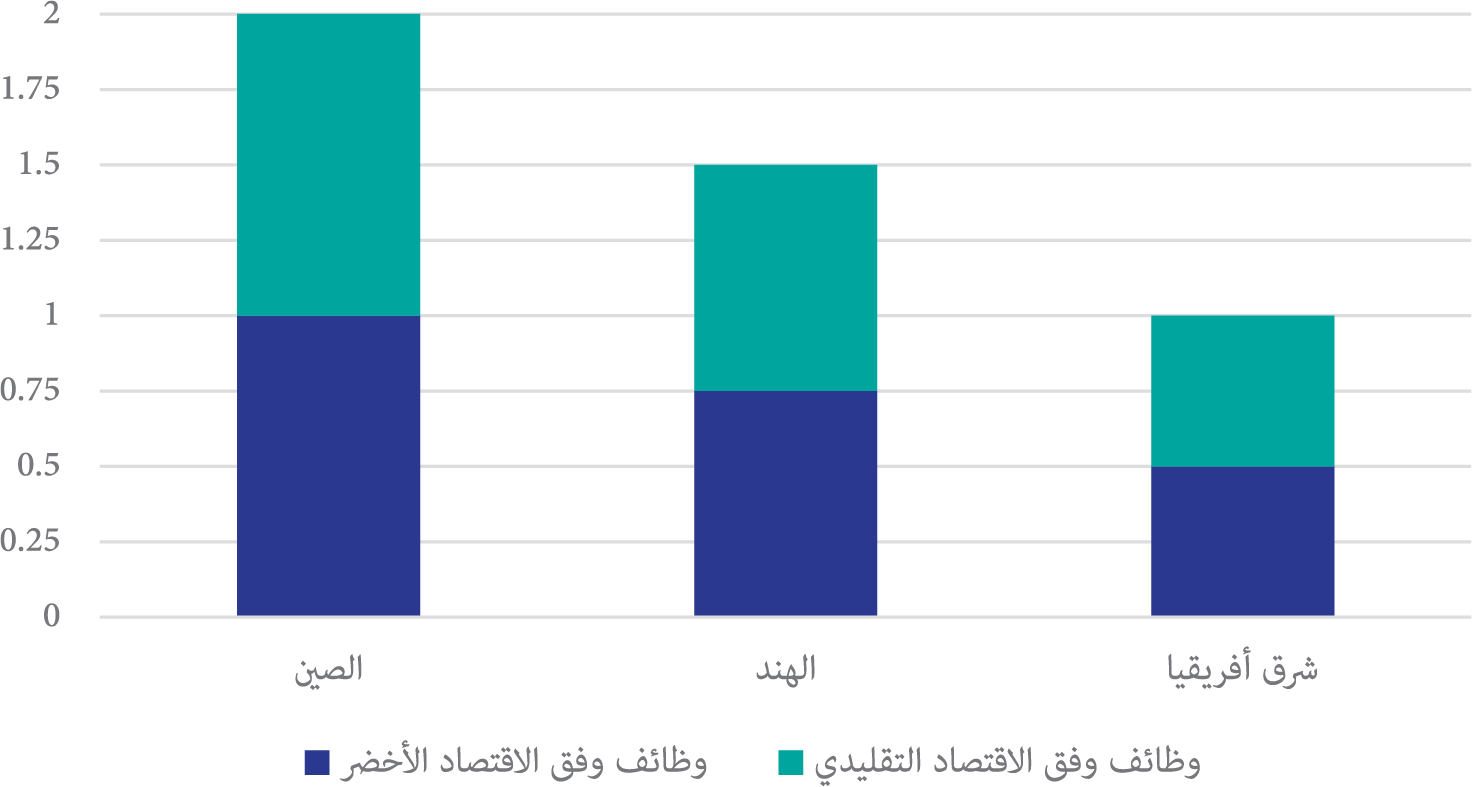

يمكن تجسيد أهم الإيجابيات والفوائد المكتسبة من التوجه للاقتصاد الأخضر فيما يلي[37]:

|

البند |

التوجه التقليدي |

الاقتصاد الأخضر |

|

استحداث الوظائف |

محدود |

مرتفع: الصين «2 مليون وظيفة إضافية». |

|

المساواة بين الجنسين |

تهميش المرأة |

تعزيز مشاركة المرأة: إثيوبيا نموذجًا. |

|

الأثر البيئي |

مرتفع |

تقليل الانبعاثات بنسبة ٪18: شرق إفريقيا. |

|

الابتكار |

محدود |

تحفيز الابتكار الزراعي: الهند والصين. |

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الزراعة اليمنية هي صغر وتفتت الحيازات، ويعزى صغر الحيازات في اليمن إلى قانون التوارث، ولأن الموارد شحيحة، ولاسيما الأراضي، فإن استخدامها لتوليد دخل يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية وتحقيق سبل عيش مستدامة يتطلب مستوى عاليًا من إنتاجية مجموع العوامل، مما يستوجب بدوره مستوى عاليًا من الاستثمار، أما أبرز النقاط المطلوبة لتحقيق هذا التمكين هي:

|

النشاط |

النسبة المئوية |

المساهمة في دخل الأسرة «٪» |

|

الأنشطة غير الزراعية |

٪30 |

٪40 |

|

الزراعة |

٪70 |

٪60 |

جدول «17»

الاستراتيجيات الوطنية المطلوبة لتحسين أصحاب

الحيازات الصغيرة وأمثلة دولية ناجحة

|

الاستراتيجية |

الوصف |

أمثلة دولية |

|

تصميم استراتيجيات طويلة المدى |

وضع سياسات وطنية تدعم المزارعين |

البرازيل: زيادة إنتاجية الأراضي بنسبة ٪25. |

|

تحسين الوصول إلى الأسواق |

إنشاء شبكات تسويق محلية وإقليمية |

الهند: منصة «e-Choupal» للربط بين المزارعين والأسواق. |

|

زيادة الإنتاجية عبر البحث والإرشاد |

تطوير تقنيات حديثة لتلبية احتياجات المزارعين |

الصين: استخدام التكنولوجيا الحديثة في البحث الزراعي. |

للتعليم الزراعي مردود إيجابي ملموس على المستوى الكلي «Macro»، كما أن له تأثير لا يقل أهمية على المستوى الجزئي «Micro»، وهذا التأثير لا يتوقف عند مجرد الزيادة في أجر العامل أو نصيب الفرد من الدخل الزراعي، وإنما يتجاوزه ليشمل قدرته على التفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعه البيئية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

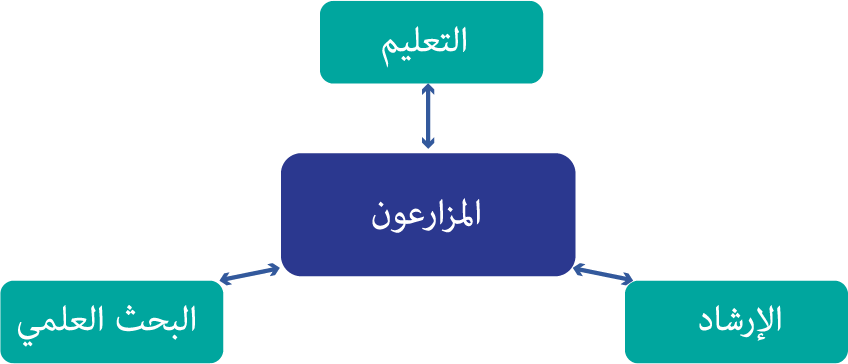

ويشكل التعليم الزراعي شبكة التفاعلات للمزارعين من خلال ما يُعرف بمثلث نظام المعرفة والمعلومات الزراعية للتنمية الريفية، حيث يُلبي التعليم الزراعي احتياجات المزارعين من خدمات الإرشاد والبحث العلمي ويحدد العلاقات بين الناس والمؤسسات لتعزيز التعلم المتبادل وتوليد ومشاركة واستخدام التكنولوجيا والمعرفة والمعلومات المتعلقة بالزراعة لتحسين الزراعة وتحسين سبل العيش.

ويتضح من الشكل السابق أن الريفيين وبصفة خاصة المزارعين يشكلون قلب مثلث المعرفة، أما التعليم، والبحث، والإرشاد فهي خدمات حكومية أو خاصة تهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين من المعرفة، والتي بواسطتها يتم تحسين إنتاجيتهم، ودخولهم، وزيادة رفاهيتهم، وكذلك تحسين إدارتهم للموارد الطبيعية التي يعتمدون عليها، ووفقا لهذا النموذج فإن الريفيين والمزارعين بصفة خاصة شركاء في نظم المعرفة والمعلومات الزراعية وليسوا مجرد متلقين للمعلومات.

من خلال الاطلاع على تجارب رائدة في بعض البلدان يتضح مدى أهمية ودور التعليم الزراعي في تحقيق أي نهضة زراعية، مما يوجب على اليمن ترسيخ وتعزيز قطاع التعليم الزراعي بكل جوانبه وعلى كل المستويات لخدمة التنمية المستدامة. حيث يعاني التعليم الزراعي في اليمن من عجز على مستوى التنظيم والفعالية، برغم وجود عشر كليات جامعية تختص بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني[38]، وحيث إن معاهد وكليات الزراعة تهتم بعلوم الحياة، ولا تقل أهمية عن العلوم الطبية البشرية، ينبغي على اليمن التوجه للتعليم الزراعي بشكل أكبر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الموجهات التالية:

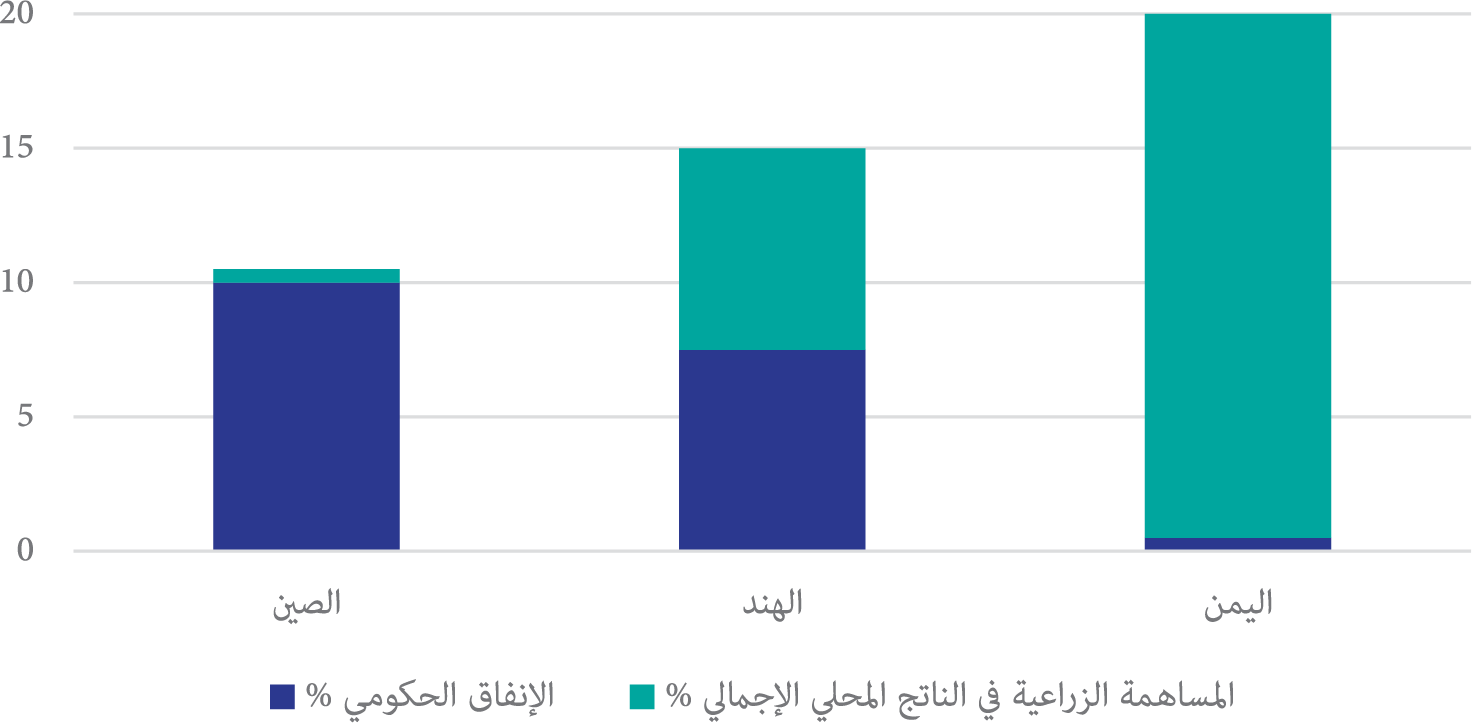

انطلاقًا من الدور المهم الذي يلعبه الإنفاق الحكومي كأحد اهم أدوات نمو الاقتصاد، فالاهتمام بالإنفاق الحكومي في قطاع الزراعة في واقع الأمر ما هو إلا اهتمام بالنمو الاقتصادي بصفة عامة، إلا أن الملاحظ أن نسبة الإنفاق على الزراعة من إجمالي الإنفاق الحكومي في اليمن ضعيفة، ولا تنسجم مع أهمية ودور النشاط الزراعي، فقد بلغت النسبة 1.63٪ كمتوسط خلال الفترة «1990-2015». وكانت تشكل 0.41٪ من إجمالي الناتج الوطني الإجمالي، في حين أن نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في قيمة الإنتاج الوطني الإجمالي يساوي 23.1٪ تقريبا كمتوسط خلال نفس الفترة[39]، في حين أن حصة الزراعة في الإنفاق الحكومي في الصين والهند خلال الفترة «2016-2020» بلغت حوالي 9.6٪ و7.6٪ على الترتيب[40]، كما يشرح ذلك الجدول والشكل التاليين:

|

الدولة |

نسبة الإنفاق على الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي «٪» |

الفترة الزمنية |

|

اليمن |

٪0.41 |

«1990-2015» |

|

الهند |

٪7.6 |

«2016-2020» |

|

الصين |

٪9.6 |

«2016-2020» |

حيث إن القطاع الزراعي في اليمن يعاني من نقص في الاستثمارات المحلية والأجنبية، فهناك ضرورة لزيادة حجم الإنفاق الحكومي الموجه لهذا القطاع مع التركيز على البحوث الزراعية والمدخلات الزراعية الحديثة، ولأن تحقيق أي نهضة زراعية يرتبط بدرجة وثيقة بحجم الإنفاق على الزراعة ومدى كفايته وكفاءته. فان الدراسة تضع بعض المقترحات هنا للحكومة والجهات المعنية بالزراعة اليمنية وهي:

إن العلاقة بين التعليم والتنمية وسوق العمل الإنتاجي والخدمي علاقة متينة وضرورية فالتعليم بمختلف أنواعه ومهارته ومستوياته عصب التنمية، فبواسطته يتم تنمية الموارد البشرية واستثمارها، والاستثمار في العنصر البشري يؤدي إلى تحقيق الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي. لذلك، بدأت الجهود تتجه نحو تعزيز قدرات المرأة لتمكينها اقتصاديًا في المجال الزراعي.[41]

الأمر الذي يتطلب أن تهدف سياسات اصلاح القطاع الزراعي إلى إصلاح وضع المرأة اليمنية، ليتم معاملتها كعاملة نشطة ومنتجة ومنحها أدوارًا مناسبة في التنمية الزراعية، وأن تُمنح الفرصة في التعليم والتدريب والتأهيل مثلها مثل الرجل، وتمكينها لممارسة حقوقها وتطوير قدراتها في النشاط الاقتصادي الزراعي كمستفيدة ومشاركة في ظل قوانين العمل والتأمينات. ومن شأن زيادة مشاركة النساء في النشاط الزراعي وإدماجهن في سوق العمل أن يؤدي إلى زيادة نصيبهن في الدخل والثروة، ومن ثم امتلاكهن للأصول الإنتاجية الزراعية الغذائية.

كما أنه من المهم إعطاء الفرصة للنساء في امتلاك وإدارة المشاريع الزراعية الغذائية الصغيرة والمتناهية الصغر، ما سيكون له أثر إيجابي على المجتمع والأسرة، فبمجرد شعور المرأة أن لها دورًا اقتصاديًا مهمًا، سيرتفع الوعي لديها بأهمية الإنتاج الزراعي وسينعكس ذلك على تربية الأبناء وباقي أفراد الأسرة[42]، ذلك بالإضافة إلى أن المرأة اليمنية ستؤدي دورا هاما في أنشطة الإنتاج والتصنيع والتسويق، ويمكن تلخيص الخطوات العملية لتعزيز دور المزارعة اليمنية في التالي:

|

البرنامج / المبادرة |

الوصف |

|

تدريب الريادة الزراعية |

تدريب النساء على إنشاء مشاريع زراعية صغيرة. |

|

دعم التمويل الموجه للنساء |

منح قروض بفوائد منخفضة للمشاريع الزراعية النسائية. |

|

تعزيز المهارات الزراعية |

ورش عمل حول أساليب الزراعة الحديثة، مثل الزراعة العضوية. |

|

برنامج المشاركة المجتمعية |

إشراك النساء في صنع القرارات الزراعية على المستوى المحلي. |

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم المتقدمة منها والنامية على حدٍ سواء، وذلك بفضل مساهمتها الفعالة في مواجهة العديد من التحديات التنموية، وعلى رأسها امتصاص فائض العمالة، والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر، وزيادة مستويات الدخل. كما تسهم هذه المشاريع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية.

وتظهر التجارب العملية للصناعات الصغيرة في بعض الدول المتقدمة إن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا النوع من المشاريع، وذلك انطلاقًا من الدور الحيوي لهذه الصناعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، مما دعا الكثير من الدول للقيام ببرامج متعددة لتنمية هذه المشاريع، وقد وصل الاهتمام بالمشاريع الصغيرة في بعض الدول إلى الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حصل في فرنسا والهند وسريلانكا وبنغلادش وماليزيا على سبيل المثال.[43]

أما في اليمن، فيساهم قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر بحوالي 70٪ من الناتج المحلي، ويشمل ما يقارب 50٪ من إجمالي العاملين في الجمهورية اليمنية. وتشير إحصاءات عام 2010 إلى أن المنشآت الصغيرة والأصغر تمثل ما نسبته 97.58٪ من إجمالي المنشآت الصناعية. وعلى الرغم من أن هذه النسبة كبيرة جدًا، فإن إسهامات هذه المنشآت في إجمالي إنتاجية القطاع الصناعي اليمني لم تتجاوز 9٪، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمساهمة المنشآت الكبيرة، التي بلغت 87.53٪، رغم أنها لا تمثل سوى 0.51٪ من عدد منشآت القطاع الصناعي. ويستحوذ هذا القطاع على 88.8٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في القطاع ككل.

ويستحوذ القطاع الخاص اليمني على حوالي 98٪ من المنشآت الصغيرة والأصغر، وهذا يعكس حيوية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وفي مكافحة الفقر، وبشكل عام فإن أغلب المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة والصيانة بدرجة أولى ويليها المجال الصناعي.[44]

ومن هذا المنطلق، يجب الاهتمام بهذا القطاع لتحقيق أهداف مالكي المشاريع الصغيرة والأصغر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اليمني بشكل عام. كما يتطلب التخفيف من المعوقات التي تواجه الصغيرة والمتوسطة في اليمن والتي من أهمها: المعوقات التمويلية، الاقتصادية، التسويقية الخارجية والداخلية، الفنية الإدارية، التنظيمية، وغيرها، والتأكيد على أولوية المشاريع الزراعية الغذائية الصغيرة والمتناهية الصغر، مع ضرورة إجراء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالاحتياجات الملحة للمجتمع اليمني، وعمل خارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، وأيضا من الضروري تحديث آليات مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتتمكن من الوصول السهل إلى القطاع الزراعي.

|

الدولة |

الإجراءات |

النتائج |

|

اليابان |

دعم المشاريع الصغيرة عبر حوافز مالية وبرامج إرشاد. |

مساهمة 80٪ في الناتج المحلي الإجمالي. |

|

الهند |

تقديم قروض متناهية الصغر وبرامج تعليمية للنساء الريفيات. |

خفض معدل الفقر الريفي بنسبة 15٪. |

|

الصين |

تطوير تقنيات حديثة للشركات الصغيرة ودعم التوسع في الأسواق الخارجية. |

زيادة التوظيف بنسبة 25٪. |

تعرف الزراعة الحضرية بأنها ممارسة زراعة الغذاء وتجهيزه وتوزيعه في قرية أو بلدة أو مدينة أو ما حولها. وتشمل تربية الدجاج حيوانات الماشية والزراعة الحراجية والبستانية، وهي تساهم في إنتاج الخضار والفواكه الطازجة ومنتجات اللحوم ليتم توفيرها للمستهلكين في المناطق الحضرية.

والزراعة الحضرية وشبه الحضرية في اليمن تمثل نهج تاريخي وشكل مهم من أشكال إنتاج الطعام. والذي يكاد أن يختفي في اليمن بسبب التوسع العمراني السريع وسوء إدارة المساحات المفتوحة، بعد أن كانت اليمن سباقة إلى مماسة هذا النشاط، حيث جاءت المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الزراعية لتحي هذا النهج من جديد.[45]

ويمكن تقديم المقترحات التالية كموجهات عامة للتوجه نحو الزراعة الحضرية في اليمن:

|

الدولة |

المبادرة |

الأثر |

|

جنوب إفريقيا |

زراعة الأسطح لزيادة الإنتاج الغذائي في المناطق الحضرية. |

توفير دخل إضافي 10,000 ريال/عائلة. |

|

الهند |

إنشاء حدائق مجتمعية في المناطق الحضرية. |

تحسين التغذية بنسبة ٪25. |

|

اليمن |

مشروع المقاشم لتعزيز الزراعة الحضرية. |

تحسين الأمن الغذائي بنسبة ٪15 |

الزراعة عماد الاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، ويمكن للابتكار أن يطلق إمكاناتها الكاملة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واعدة. وتؤثر العديد من العوامل في الابتكار داخل كل قطاع. فإلى جانب الزيادة المستمرة في طلب المستهلكين على المنتجات المستدامة وحاجة المنتجين إلى تقليص تكاليف الإنتاج، تدخل المزيد من القضايا العالمية في الحسبان. إذ يزداد تعداد السكان حول العالم. وبحلول عام 2050، يُتوقع أن يزداد مستوى الطلب العالمي على الأغذية بنسبة 60٪ عن عام 2006. أما اليوم فيتزايد التنافس على الموارد الطبيعية وبخاصة بسبب عواقب تغير المناخ، ناهيك عن وجود أكثر من 795 مليون نسمة جائع حول العالم رُبعهم يعاني من الجوع المزمن في جنوب الصحراء الكبرى وفقًا للصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ولهذا فقد بات من الأهمية بمكان إقامة أنظمة زراعية غذائية ابتكارية جامعة ومستدامة.

ويمكن للابتكار أن يساعدنا على تفادي الأزمات الغذائية في العالم وإن كان إطعام العالم تحديًا يتفاقم حجمًا مع الزمن. وينبغي لواضعي السياسات أن يواجهوا النمو البطيء في الإنتاجية الزراعية والمآزق في أنظمة الابتكار الزراعي ولا سيما في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتشهد التكنولوجيا الزراعية موجة ابتكارية متسارعة مستوحاة من تقدم علوم البيولوجيا، الزراعة، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، ويساهم التفاعل بين هذه المجالات في إحداث تحول جذري في سلاسل القيمة الغذائية العالمية، مما يعزز الإنتاجية والجودة والاستدامة، فالتطورات في علم الوراثة، النانو تكنولوجيا، والبيوتكنولوجيا أثبتت قدرتها على تحسين إنتاج المحاصيل ورفع كفاءة الأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، أدى اعتماد القطن المعدل وراثيًا في الهند إلى زيادة إنتاجيته بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و2015، مع تحقيق مكاسب اقتصادية تقدر بـ18.3 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذه التقنيات مثيرًا للجدل بسبب المخاوف المرتبطة بآثارها الصحية والبيئية طويلة المدى.ولعل قدرتنا على تعزيز أداء أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية واستدامتها في العالم يرتهن بتحسين فهمنا للروابط بين مدخلات الابتكار ومخرجاته وقنوات انتشاره في القطاع. إذ سيتيح ذلك الاستفادة من كامل إمكانات الابتكار الزراعي وعكس نزعة الإنتاجية الزراعية إلى الانخفاض وتأمين إمدادات غذائية مستدامة حول العالم، ويمكن تلخيص الموجهات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف في:

ورغم إمكانيات هذه الموجة الابتكارية، لا يزال تبنيها بطيئًا في الدول المتقدمة ومنعدمًا تقريبًا في العديد من البلدان النامية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لم يتمكن العديد من المزارعين من الاستفادة من موجات الابتكار الزراعية وتقنياتها، والتي يصبح نشرها عالميًا ضرورة ملحة لتقليل الفجوة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

يشهد قطاع الزراعة تحولًا كبيرًا بفضل الابتكار الذي يحدث على مستوى المزرعة، حيث يمكن توسيع نطاقه وتعزيزه من خلال الدعم المناسب، فتعزيز الروابط بين مؤسسات البحث العامة، رواد الأعمال، والمزارعين المحليين يعد عاملًا رئيسيًا في نشر الابتكارات الزراعية الأكثر فاعلية على نطاق واسع، كما أن الشراكات بين الجامعات والصناعة تسرّع من نقل التكنولوجيا الزراعية من المختبرات إلى الحقول، مما يقلل من الزمن اللازم لاعتماد التقنيات الجديدة، ولضمان نجاح هذا التحول، يجب وضع قواعد واضحة لنقل التكنولوجيا، بما في ذلك تسويق مخرجات الملكية الفكرية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة لإرشاد صناع القرار في تطوير سياسات تدعم الابتكار الزراعي، ومع تطور أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية وتكاملها بشكل غير مسبوق لا تزال العديد من البلدان النامية، بما في ذلك اليمن، تواجه تحديات في اللحاق بركب هذه الثورة التقنية، حيث يتطلب سد الفجوات في القدرات الزراعية جمع بيانات أكثر تفصيلًا عن الفرص غير المستغلة، ما يسمح بتحليل أنظمة الابتكار الزراعي وتقييم مدى فعاليتها. في هذا السياق، أحرز اليمن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، حيث قفز ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 131 في عام 2021.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» وعدد من المنظمات الدولية، تمكّن اليمن من تحسين أدائه في تصنيف الابتكار، ليصبح أحد أربعة اقتصادات انتقلت من فئة الأداء الأدنى إلى مستوى الأداء المطابق للتوقعات، وعلى المستوى الإقليمي، احتل اليمن المرتبة العاشرة بين الاقتصادات منخفضة الدخل، والمرتبة 16 في تصنيف الابتكار حسب المناطق. ويُحسب مؤشر الابتكار العالمي بناءً على مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقيس المدخلات العوامل التي تُمكّن الأنشطة الابتكارية مثل المؤسسات، ورأس المال البشري، والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق وبيئة الأعمال، أما المخرجات فتشمل الإنتاج المعرفي والتكنولوجي والإبداعي.

ووفقًا للتقرير، شهد اليمن تحسنًا كبيرًا في عدة مؤشرات، حيث ارتقى إلى المرتبة 87 في تطور السوق، بعد أن كان في المرتبة 125 في عام 2021، متجاوزًا أوكرانيا والأرجنتين، كما قفز إلى المرتبة 95 في مخرجات الإبداع متقدمًا 19 مركزًا مقارنةً بالعام الماضي، ومتجاوزًا بذلك البحرين والجزائر وإثيوبيا، كما تقدم ثلاثة مراكز في مؤشر رأس المال البشري والبحث ليصل إلى المرتبة 124، وتحسن ترتيبه في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجية من المركز 126 إلى 124.

ورغم التحديات التي يواجهها اليمن بسبب النزاع المستمر منذ قرابة ثماني سنوات، فقد أحرز تقدمًا لافتًا في مؤشر البنية التحتية، حيث انتقل من المرتبة 129 إلى 120، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات ملحوظة، إذ بقي في مرتبة متدنية من حيث أداء المؤسسات محافظًا على ترتيبه عند المركز 132، بينما تراجع في مؤشر تطور بيئة الأعمال من المرتبة 102 إلى 127.

تعدّ الزراعة التعاقدية نهجًا استراتيجيًا يعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي ويحقق فوائد متعددة لجميع الأطراف المعنية، بدءًا من المزارعين المحليين وصولًا إلى التجار والمصنعين والمصدرين. ومن أجل نجاح تطبيق هذا النموذج في اليمن، لا بد من وجود خارطة طريق واضحة وإطار شامل للعملية ككل، ويمكن إيجاز أهم خطوات تنفيذ هذا التوجه في التالي[46]:

تعرف الزراعة العضوية «Organic Farming» بأنها نظام زراعي بيئي ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، يهدف إلى إنتاج غذاء نظيف بطرق آمنة، مع مراعاة التوازن الطبيعي، ودون الإخلال بالنظام البيئي، فمعظم زراعات التمور في مصر قد تكون عضوية لأنه نادرا ما تستخدم المبيدات، ويتم الاعتماد بدرجة كبيرة على الأسمدة العضوية مع استخدام وسائل المكافحة الحيوية التي انتشرت مؤخرا في مزارع النخيل. وعليه يوصى باستخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات في أضيق الحدود للمحافظة على خلو التمور الناتجة من متبقيات المبيدات. أما الجلوبال جاب فهي ممارسات متتالية تعالج العمليات البستانية من الناحية: البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية والاستدامة وسلامة وجودة المنتج.

ويمكن تلخيص أبرز الموجهات لتحقيق هذا الهدف في اليمن بالآتي:

جدول «22»

مقارنة بين أهم الفروقات بين الزراعة العضوية

والزراعة التقليدية

|

المعيار |

الزراعة العضوية |

الزراعة التقليدية |

|

الإنتاجية |

أقل قليلًا من الزراعة التقليدية. |

أعلى إنتاجية على المدى القصير. |

|

التأثير البيئي |

منخفضة التأثير وتساهم في تحسين التربة. |

مرتفعة التأثير السلبي على البيئة. |

|

جودة المنتج |

خالية من المبيدات والكيماويات. |

قد تحتوي على بقايا مبيدات وأسمدة. |

|

الكلفة |

أعلى في المدى القصير. |

أقل كلفة على المدى القصير. |

|

الاستدامة |

مستدامة وتساهم في تحسين البيئة على المدى الطويل. |

غير مستدامة وقد تؤدي إلى تدهور التربة. |

في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن، قدم هذا المحور رؤية شاملة تسلط الضوء على الفرص الممكنة لتحقيق نهضة زراعية مستدامة. استعرضنا الأبعاد المنظومية للتنمية المستدامة، الدروس المستفادة من الاقتصاد الأخضر، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز التعليم الزراعي، وزيادة الإنفاق الحكومي، ودور المرأة والمشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية.

تؤكد هذه المقترحات على ضرورة بناء استراتيجيات متكاملة تجمع بين السياسات الوطنية والابتكار التكنولوجي والشراكات الدولية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. إن التوجه نحو الزراعة الحضرية والعضوية، والاعتماد على الزراعة التعاقدية والرقمية، يوفران فرصًا كبيرة لتحقيق تحول نوعي في القطاع الزراعي.

وبذلك، يعد هذا المحور دعوة لتبني نهج استراتيجي شامل يضع الزراعة في صدارة أولويات التنمية الوطنية، مستلهمًا من التجارب العالمية الناجحة، وموجهًا نحو تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي لليمن.

يجب تحديث السياسات الحكومية لتحقق الآتي:

|

المحور |

التفاصيل |

|

المشكلات |

تراجع الإنتاجية، تقلص الحيازات، هجرة الشباب، ضعف التكنولوجيا الزراعية، نقص المياه، التصحر |

|

الفرص |

الزراعة التعاقدية، استعادة الغطاء النباتي، تطوير الأراضي الهامشية، المشاريع الصغيرة. |

|

الدروس |

إثيوبيا «القمح»، الهند «الإرشاد الرقمي»، الصين «الاقتصاد الأخضر». |

|

التوصيات |

الزراعة العضوية، تعزيز التمويل الأصغر، تمكين المزارعين، تحسين الإرشاد الزراعي. |

|

التكنولوجيا |

استخدام الزراعة الذكية، الزراعة المائية، التكنولوجيا الرقمية. |

تشكل الزراعة في اليمن حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد العامل الأكثر تأثيرًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه البلاد. وبالرغم من العقبات التي تعترض هذا القطاع، سواءً من حيث تراجع الإنتاجية، شح الموارد المائية، أو التغيرات المناخية المتسارعة، إلا أن هناك فرصًا واعدة يمكن استثمارها لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة. الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير الأنظمة الزراعية وتطبيق ممارسات مستدامة يمكن أن تسهم بشكل كبير في إعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة. غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بدءًا من الحكومة التي يقع على عاتقها وضع سياسات داعمة، مرورًا بالقطاع الخاص الذي يمتلك القدرة على توفير التمويل والتكنولوجيا، وصولًا إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تقدم الخبرات والموارد اللازمة لدعم المشاريع الزراعية. إن التحول من أساليب الزراعة التقليدية إلى نهج أكثر استدامة، قائم على الابتكار واستخدام الموارد بكفاءة، لا يمثل فقط استجابة ضرورية للتحديات الراهنة، بل هو أيضًا التزام نحو الأجيال القادمة، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا للقطاع الزراعي في اليمن.