التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن

تحليل تشريعي ومؤسسي

تتناول هذه الدراسة واقع وإمكانية تفعيل نظام التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن، عبر تحليل الإطار القانوني المنظم له، ممثلًا في القانون رقم «9» لسنة 2011، إلى جانب تقويم البيئة المؤسسية والتمويلية للنظام الصحي القائم. وتركّز الدراسة على التحديات البنيوية التي تواجه تطبيق التأمين الصحي، خاصة في ظل التدهور الكبير في البنية التحتية الصحية وتراجع الإنفاق العام بعد عام 2015.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى بيانات وطنية صادرة حتى عام 2014، وتقارير نوعية من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. كما استعرضت تجارب دولية مختارة لتقديم رؤية مقارنة. وخلصت إلى أن نجاح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن يتطلب إصلاحات تشريعية ومؤسسية متوازية، وتوسيع قاعدة التغطية لتشمل الفئات غير المنظمة، إلى جانب ضمان الاستدامة التمويلية عبر أدوات مبتكرة، مثل الضرائب الصحية، وتطبيق تدريجي يستند إلى جاهزية البنية التحتية.

كلمات مفتاحية: التأمين الصحي الاجتماعي، اليمن، قانون رقم 9 لسنة 2011، النظام الصحي، التمويل الصحي، الحماية الاجتماعية، العدالة الصحية.

Abstract

This study explores the current status and implementation potential of social health insurance in Yemen, focusing on the legal framework defined by Law No. 9 «2011», and evaluating the institutional and financial capacities of the existing health system. It highlights the structural challenges limiting the system’s feasibility, particularly amid the deteriorating health infrastructure and reduced public investment since 2015.

Using a descriptive-analytical methodology, the study relies on official national data «pre-2014» and qualitative insights from reputable international organizations such as WHO and the World Bank. It also draws comparative lessons from selected international experiences.

The study concludes that implementing social health insurance in Yemen requires comprehensive legal and institutional reforms, phased rollout based on system readiness, expansion to include informal sector populations, and sustainable financing mechanisms, including health-related taxes.

Keywords:Social Health Insurance, Yemen, Law No. 9 of 2011, Health System, Health Financing, Social Protection, Health Equity.

تُعدّ أهداف الألفية التنموية مرجعيةً أساسية في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، لا سيّما تلك التي تعتمد في برامجها التنموية على المساعدات الدولية والمعونات من منظمات التمويل ومنظومة الأمم المتحدة. وقد حددت هذه الأهداف ستة محاور، ثلاثة منها تتعلق مباشرة بالصحة، وهي: تقليل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين بين عامي 1990 و2015، وتقليل وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع خلال نفس الفترة، وضمان وصول خدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء بحلول 2015. أما الأهداف الأخرى فلها علاقة غير مباشرة بالصحة.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود نظام صحي فعّال يتميز بالعدالة والكفاءة، إلى جانب توفر آليات تمويل كافية ومستدامة. واليمن، كغيرها من الدول، سعت إلى تحسين وضعها الصحي وبلوغ أهداف التنمية، لكنها واجهت تحديات متراكمة في الجوانب السكانية والاقتصادية والصحية. فالارتفاع الكبير في عدد السكان «بمعدل نمو سنوي يبلغ 3٪»[1]، إلى جانب انخفاض النمو الاقتصادي، أدى إلى تفشي البطالة، وزيادة العمالة غير المنظمة، وارتفاع مستويات الفقر، وتدهور مؤشرات الوضع الصحي بشكل عام. الأمر الذي يُحتّم اعتماد سياسة تنموية مستدامة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أُعدّت في ظل ظرف استثنائي تمرّ به الجمهورية اليمنية منذ عام 2015، نتيجة النزاع المسلح والانقسام المؤسسي، وما ترتب عليه من توقف عدد من الأجهزة الإحصائية الوطنية وتراجع حاد في توفر البيانات الرسمية. وبناءً على هذه المحددات الموضوعية، تعتمد الدراسة على أحدث البيانات الوطنية المتاحة ما قبل اندلاع الصراع، إلى جانب تقديرات نوعية مستندة إلى تقارير منظمات أممية موثوقة كمنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، واليونيسف.

وعلى الرغم من هذا القيد، تبقى للدراسة أهميتها العملية والتحليلية، نظراً لتركيزها على الإطار القانوني والتشريعي المنظِّم لقانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم «9» لسنة 2011، الذي لا يزال يشكّل المرجعية القانونية المعتمدة حتى اليوم، دون أن يطرأ عليه أي تعديل جوهري في فترة ما بعد الحرب.

وقد خضعت هذه الدراسة لمراجعة أكاديمية ولغوية شاملة في مايو 2025، بغرض تحديث عرضها وتقديمها للنشر العلمي، في ضوء ثبات الإطار القانوني واستمرار غياب البيانات الرسمية المحدّثة بسبب الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وهي تسعى إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لمكونات نظام التأمين الصحي الاجتماعي، وفرص تفعيله في السياق اليمني اليوم، استنادًا إلى الواقع المؤسسي والتشريعي والاقتصادي، مع إقرار واعٍ بالتحديات البنيوية والظرفية التي تعيق تطبيقه.

تتمثل مشكلة الدراسة في أن التأمين الصحي الاجتماعي يُعد من أهم الوسائل التي لجأت إليها الدول، على اختلاف أنظمتها الاقتصادية والسياسية، لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية لمواطنيها، في ظل ارتفاع كلفة العناية الطبية وغياب العلاج المجاني. وقد بدأت اليمن التفكير في التأمين الصحي منذ عام 1990، نتيجة تدهور المؤشرات الصحية وعدم وجود برامج تأمين صحي، سواء خاصة أو مجتمعية. لذلك، أصبح التأمين الصحي الاجتماعي وسيلة مهمة لليمن لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية وتحسين نوعيتها. وفي ضوء ما سبق، يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

تُعد الصحة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن تزايد المشكلات الصحية يؤدي إلى تدهور الإنتاج ونوعيته. وتتمثل كلفة المرض في توقف إنتاجية الشخص المصاب، إضافة إلى ما يُنفق من مال للتغلب على المرض[2]. وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها واحدة من الدراسات القليلة التي تتناول إمكانية نجاح التأمين الصحي الاجتماعي في توفير الرعاية الصحية للمؤمن عليهم.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على إمكانية نجاح التأمين الصحي الاجتماعي في تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة مناسبة للمؤمن عليهم وأسرهم، من خلال مناقشة وتحليل واقع النظام الصحي والوضع الصحي الراهن، استنادًا إلى المؤشرات والإحصائيات المتاحة.

لم تُربط هذه الدراسة بإطار زمني محدد، نظرًا لعدم تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن حتى الآن، ولأنها تهدف إلى استكشاف الإمكانيات المادية والبشرية التي يمكن أن تسهم في نجاح هذا النظام في تقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم. وبناءً عليه، ركّزت الدراسة على تتبّع تطور بنية النظام الصحي منذ بدء التوجه الرسمي نحو إصلاح القطاع الصحي خلال عقد التسعينيات، وتحليل مؤشرات الوضع الصحي من خلال الإحصائيات والتقارير الرسمية المتاحة.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بالتأمين الصحي الاجتماعي وتحليل البيانات الإحصائية المتوفرة حول الإمكانات المادية والبشرية للقطاع الصحي، بالإضافة إلى الوضع الصحي الراهن، بهدف استشراف مدى قابلية تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن.

وقد واجهت الدراسة تحديًا جوهريًا تمثل في شُح البيانات الإحصائية الرسمية المحدثة، نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية التي أدت إلى تعليق أو تقييد عمل الأجهزة الوطنية المعنية بجمع البيانات، مثل الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصحة العامة والسكان في عدد من المناطق.

وفي ضوء هذه التحديات، تم اعتماد منهج وصفي تحليلي يستند إلى المحاور التالية:

ويُعد التركيز على التحليل الهيكلي والتشريعي من أبرز مميزات هذا العمل، إذ يمكّن الباحث من تجاوز نقص البيانات الكمية من خلال تحليل نوعي معمّق للإشكالات البنيوية المتعلقة بالحوكمة، والتمويل، والبنية المؤسسية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي المقترح.

بدأ الحديث عن التأمين الصحي في اليمن منذ عام 1990، وبدأت مناقشته رسميًا بين الحكومة والبرلمان ووزارة الصحة منذ عام 1998. ومع ذلك، لا يزال اهتمام الباحثين بهذا الجانب محدودًا، ولم تُنجز دراسات كافية تعالج موضوع التأمين الصحي الاجتماعي بعمق. ومن أبرز الدراسات المتوفرة في هذا السياق ما يلي:

تأسيسًا على ما تقدم، سيتم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول- الإطار العام للدراسة، ويشمل المقدمة، مشكلة الدراسة، منهجيتها، هدفها، وكذلك استعراض للدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع.

الفصل الثاني- الخلفية التاريخية للتأمين الصحي الاجتماعي، ويشمل نشأة التأمين الصحي الاجتماعي، تطور مفهوم وأسس التأمين الصحي الاجتماعي، التأمين الصحي الاجتماعي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، نظم وتمويل التأمين الصحي الاجتماعي.

الفصل الثالث- تجارب بعض الدول في التأمين الصحي.

الفصل الرابع- نظام التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن، ويشمل الإطار القانوني للتأمين الصحي الاجتماعي في اليمن، والضرورة الملحة للحماية الاجتماعية ضد خطر لمرض.

الفصل الخامس- النتائج والتوصيات.

يُعد التأمين الصحي من أولويات الحماية الاجتماعية لكل مواطن في أي مجتمع، إذ إن المرض يمثل أحد أهم المخاطر التي تهدد الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته. وتكمن خطورته فيما يسببه للفرد من معاناة نفسية وجسدية، إلى جانب تهديد مركزه الاقتصادي، سواء من خلال تقليص دخله أو تحميله نفقات إضافية للعلاج والرعاية الصحية. ومن هنا، كانت المطالبة بتأمين الإنسان ضد مخاطر المرض مطلبًا إنسانيًا أساسيًا، وخطوة مهمة نحو تمكين الفرد والمجتمع من تحقيق التنمية والرفاه.

بدأ التأمين الصحي، كآلية لمواجهة أخطار المرض وإصابات العمل والأمراض المهنية، في الظهور خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في الدول الأوروبية، بعد نضال طويل خاضته الطبقة العاملة منذ اندلاع الثورة الصناعية. فقد بدأ التصنيع في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، حيث حلّت الآلة محل الجهد البشري، مما أدى إلى جذب أعداد كبيرة من سكان الريف نحو المدن الصناعية. ونتج عن ذلك تصاعد في المشكلات الاجتماعية والصحية، واشتدت الأخطار التي تهدد العمال، حيث تعرض الكثير منهم لأمراض مزمنة أو لإصابات عمل أدت إلى الإعاقة أو الوفاة، في ظل غياب نظم حماية فعّالة آنذاك. وقد تم تقسيم مراحل تطور التأمين الصحي الاجتماعي كما جاء في معظم المراجع والأدبيات الخاصة بالتأمين الصحي الاجتماعي كما يلي:

قبل صدور التشريعات المنظمة للتأمين ضد مخاطر المرض والإصابات التي يتعرض لها العمال في أماكن العمل، لم يكن للعامل حق قانوني في مطالبة صاحب العمل بالتعويض إلا إذا استطاع إثبات وجود خطأ تقصيري من جانب صاحب العمل. وكان هذا الأمر شديد الصعوبة، حيث غالبًا ما يعجز العامل عن إثبات المسؤولية، وبالتالي لا يحصل على أي تعويض. وقد عجز القانون المدني السائد آنذاك عن معالجة هذه الإشكاليات، نظرًا لقصور نصوصه وعدم مواكبتها للتطورات التي فرضتها الثورة الصناعية.

تُعد الرعاية الطبية من أبرز القضايا التي تناولتها تشريعات التأمين الاجتماعي، وذلك عقب نضال طويل خاضته نقابات العمال في الدول الصناعية. وكان أول ظهور رسمي للتأمين الصحي في ألمانيا عام 1883، عندما صدرت أول وثيقة تأمين صحي نتيجة الضغط الذي مارسته الطبقة العاملة بدعم من النقابات. وفي عام 1884، صدر أول تشريع خاص بالتأمين ضد حوادث العمل.

وقد توسعت أنظمة التأمين الصحي في الدول الغربية خلال ثلاثينيات القرن العشرين، بينما ظهر التأمين الصحي الاجتماعي في دول أوروبا الشرقية في تسعينيات القرن ذاته. ومع تطور التشريعات القانونية، لم تعد أنظمة التأمين الصحي مجرد ملحقات بقوانين العمل، بل أصبحت تشمل معظم فئات القوى العاملة، في ظل تعذر تقديم الرعاية الصحية مجانًا بسبب ارتفاع تكلفتها.[3]

مرّ مفهوم التأمين الصحي الاجتماعي بمراحل تطور متعددة منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم يعد مقتصرًا على تغطية مخاطر الأمراض فقط أو فئات محددة من المجتمع، بل أصبح يشمل أيضًا الحوادث والإصابات، سواء المرتبطة بالعمل أو خارجه.[4]

ويتفق الباحثون على أن التأمين الصحي يُعد وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي يتكبدها نتيجة وقوع المرض، وذلك من خلال توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر. وبعبارة أخرى، كلما ازداد عدد الأفراد المشتركين في نظام التأمين، قلّ العبء المالي الذي يتحمله كل فرد في مواجهة ذلك الخطر. ولهذا، تتجه معظم الدول إلى تبنّي مبدأ إلزامية التأمين الصحي لكافة أفراد المجتمع، مما يسهل توزيع أعباء المرض على أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقد اتسع مفهوم التأمين الصحي الاجتماعي ليشمل، إلى جانب تغطية المرض وإصابات العمل والأمراض المهنية، ما يُعرف بـ »تأمين الأمومة»، والذي يوفر مزايا تتعلق بالخدمات الطبية والعلاجية المقدّمة للمرأة قبل الولادة وبعدها. وتتمثل المزايا التي يغطيها التأمين الصحي الاجتماعي، بعد التطورات التي شهدها المفهوم وتعديل معظم تشريعات التأمينات الاجتماعية، في نوعين رئيسيين:[5]

يتناول هذا الجزء أبرز المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية ضد خطر المرض، وما تفرضه من التزامات على الدول تجاه توفير الرعاية الصحية للمواطنين. ومن أبرز هذه الوثائق:

المادة «25» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «1948»، والتي تنص على أن «لكل فرد الحق في مستوى معيشي ملائم يضمن له ولأسرته الصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية»، وتؤكد على مسؤولية الدولة في اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا الحق.

وبموجب المعايير الدولية، يجب أن تُمنح العناية الطبية وتعويضات المرض للمؤمن عليهم، وأن تستمر طوال فترة المرض. وينبغي أن يوفر التأمين الصحي خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية في جميع الحالات المرضية، بغض النظر عن أسبابها، بما في ذلك حالات الحمل والولادة وما يرتبط بها من تبعات.[6] والعناية الطبية التي يجب أن تُقدم في حالات الحمل والولادة للمؤمن عليها يجب أن تشمل الفحوصات والعناية أثناء فترة الحمل وعند الوضع وبعد الولادة والاستشفاء إذا دعت الضرورة بما في ذلك الطبابة العامة والمتخصصة، الزيارات للمنزل، العناية بالأسنان، العناية من قبل قابلة قانونية وباقي أجهزة الأمومة في المنزل أو المستشفى وعناية الممرضات في المنزل أو المستشفى أو خارجها.[7]

أولت منظمة العمل الدولية اهتمامًا مبكرًا بنُظم التأمين الصحي منذ بدايات القرن العشرين، نظرًا لأهميتها لكل من العمال وأصحاب الأعمال. وقد أقرت عبر العديد من مؤتمراتها مجموعة من التوصيات والاتفاقيات المتعلقة بتنظيم التأمين الصحي لمختلف فئات العاملين.

فقد نصت الاتفاقية رقم «24» لسنة 1927 على ضرورة أن تُدار نُظم التأمين الصحي من قِبل هيئات مستقلة، تخضع ماليًا وإداريًا لإشراف السلطة العامة المختصة، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح. كما أكدت الاتفاقية على حق المؤمن عليهم في المساهمة في إدارة هذه الأنظمة، وفقًا لما يحدده التشريع الوطني في كل بلد.

ويُدار نظام التأمين الصحي الاجتماعي عادةً ضمن هيكل إداري ثلاثي المستويات يشمل:

وتعتمد هذه الأنظمة على بنية تحتية صحية تقدم خدمات الرعاية الطبية للمؤمن عليهم، من خلال طريقتين رئيسيتين: النظام المباشر: وهو الذي تقوم فيه هيئة التأمين الصحي بشراء الخدمات الطبية من المرافق والمراكز الصحية العامة التابعة للدولة، والنظام غير المباشر: والذي يقوم على التعاقد مع أطباء من مختلف التخصصات، أو مع مرافق صحية خاصة لتقديم الرعاية للمؤمن عليهم.[8] أما من حيث التمويل، فإن التأمين الصحي الاجتماعي يُموّل عبر إسهامات مشتركة بين المؤمن عليهم، أصحاب الأعمال، والدولة. هذا بالإضافة إلى إمكانية فرض ضرائب محددة على دخول الأفراد أو أرباح أصحاب الأعمال لدعم النظام التأميني، كما تُلزم بعض النُظم المؤمن عليهم بدفع مبالغ رمزية عند الحصول على الخدمة تُعرف بـ »الرسوم»، وهي مساهمة جزئية في تكلفة الخدمة الطبية. وتُعتبر هذه الرسوم أداة لضبط الطلب على الخدمات الصحية، وتفادي الاستخدام المفرط أو غير الضروري، مما يسهم في تخفيض التكاليف الكلية للنظام.

تُعد أستراليا من الدول التي تُوفر تغطية صحية شاملة لكافة مواطنيها، حيث تنطلق الحكومة في تنفيذ سياساتها الصحية عبر أنظمة تأمين متعددة، تمنح المواطنين حرية الاختيار بين أكثر من نظام للحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها. وتتمثل أنظمة التأمين الصحي في أستراليا فيما يلي:

بدأ تطبيق نظام التأمين الصحي في اليابان عام 1922، وكان موجهًا في بدايته للعمال والموظفين فقط. ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية، اتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير تغطية صحية شاملة لمواطنيها. وقد خضع القانون المنظّم للتأمين الصحي في اليابان لسلسلة من التعديلات التي ساهمت في تحسين الخدمات الصحية كماً ونوعاً، رغم تزايد الطلب عليها. ويتميّز النظام الياباني بالاستمرارية، والعدالة، والتكامل، ويقوم على مبدأ اعتبار الرعاية الصحية حقًا للجميع، مواطنين وأجانب، ضمن منظومة دولة الرفاه.

ويتم تمويل نظام التأمين الصحي الياباني من خلال مساهمات الأفراد، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر. وينقسم النظام إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

تعتمد الأردن في تقديم الرعاية الصحية على نظامي تأمين رئيسيين:

بدأ تطبيق نظام التأمين الصحي في السودان رسميًا بصدور المرسوم المؤقت لسنة 1994، قبل أن يُعدّل لاحقًا بموجب قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي لسنة 2000، والذي نصّ على إنشاء هيئات تأمين صحي في كل ولاية، بإشراف مجلس إدارة متخصص ومدير تنفيذي وفريق مساعد. ورغم وجود مبادرات سابقة على مستوى الولايات لسد النقص في الخدمات الصحية، فقد أسهم القانون في تنظيم التأمين بشكل مؤسسي. ويتم تمويل التأمين من خلال اشتراكات المؤمن لهم، إلى جانب موارد من مصادر متعددة. ويُلزم القانون الفئات التالية بالتأمين الصحي:[14]

وبنهاية عام 2009، بلغت نسبة التغطية التأمينية 39.2٪ من إجمالي السكان المستهدفين، وبلغ عدد المرافق الصحية المقدّمة للخدمة 834 مرفقًا، موزعة على 22 ولاية.

بدأ تطبيق التأمين الصحي في مصر عام 1964، واستُهدف حينها نحو 140 ألف مواطن. وقد توسعت التغطية تدريجيًا لتشمل اليوم ما يقارب 37 مليون شخص، منهم 27 مليونًا مشمولون بالقانون، و10 ملايين طفل مؤمن عليهم بموجب قرارات وزارية. وتُقدّر نسبة التغطية التأمينية بنحو ٪53 من السكان. وتتنوع نظم التأمين الصحي في مصر إلى ستة أنظمة رئيسية:[15]

يُعاني الوضع الصحي في اليمن من تدهور مزمن ومستمر منذ سنوات، مما يُبرز الحاجة الملحّة لتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي فعال. وتستند أهمية هذا النظام إلى عدة عوامل رئيسية:

تُعد حماية الصحة العامة من الأولويات التي تنسجم مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، ومع الدستور اليمني، الذي يُلزم الدولة بتوفير الخدمات الوقائية مجانًا لجميع المواطنين، وتنظيم تقديم الخدمات العلاجية الأخرى بشكل عادل ومنصف. وفي هذا السياق، جاء قانون التأمين الصحي الاجتماعي ليُجسّد هذا الالتزام في صورة تشريع ملزم ينظم آليات التأمين الصحي على المستوى الوطني.

نص قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم «9» لسنة 2011 على كفالة التأمين ضد أخطار المرض وإصابات العمل «المادة 5»، إضافة إلى تأمين الأمومة. ويحدد القانون آليات التمويل، ونطاق التطبيق، والفئات المستفيدة، والمزايا التأمينية التي يكفلها النظام، وهي الأمور التي سنقوم باستعراضها كالتالي:

وفقًا للمادة «7» من القانون، تتكون مصادر تمويل التأمين الصحي الاجتماعي من:

يسري قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم «9» لسنة 2011 على الفئات التالية:[17]

ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، شمول الفئات التالية بمزايا التأمين الصحي:[18]

كما يمكن أن يكون التأمين الصحي اختياريًا لأي فئة لم يشملها القانون، مثل:

ويجوز لمجلس الوزراء إقرار استفادة هذه الفئات من النظام التأميني وفقًا لأحكام القانون، كما اشترط المشرّع أن يُطبق هذا القانون على الفئات المستهدفة بصورة تدريجية ومرحلية، وفق السياسات والخطط التي تُعدها الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراعاة الإمكانيات المحدودة للعلاج والاعتبارات المالية.

حالات وقف سريان تأمين المرض «المادة 10»

يُوقف سريان التأمين الصحي المتعلق بالمرض في الحالات الآتية:

يضمن قانون التأمين الصحي الاجتماعي تغطية تأمينية شاملة ضد المرض وإصابات العمل، تتجسد في مجموعة من المزايا العينية التي تُمنح للمؤمن عليهم، وتشمل:[19]

وتُقدّم هذه الخدمات من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاعات الحكومية، أو الخاصة، أو الأهلية، وفقًا لشروط التأهيل، ومعايير الاعتماد، وقواعد وإجراءات المفاضلة بين المتقدمين.[21] ومن خلال استعراض تمويل النظام، ونطاق تغطيته، والمزايا التأمينية التي يوفرها، فإن الباحث يرى ضرورة رصد جوانب القوة والقصور في قانون التأمين الصحي الاجتماعي اليمني، والتي سيتم استعراضها على النحو التالي:

رغم الإيجابيات التي يتمتع بها قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم «9» لسنة 2011، إلا أنه يتضمن عددًا من أوجه القصور والثغرات التي قد تُضعف من فعاليته وتُقيّد قدرته على تحقيق أهدافه. ويمكن تلخيص أبرز جوانب الضعف في النقاط التالية:

في ظل غياب نظام علاج مجاني شامل في اليمن، ومع العجز الواضح لدى الغالبية العظمى من السكان عن تحمّل الأعباء المترتبة على المرض — نتيجة انخفاض متوسط الدخل وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والعلاجية — تصبح الحاجة إلى نظام تأمين صحي اجتماعي ضرورة وطنية ومجتمعية ملحّة، يهدف إلى توفير خدمات طبية وعلاجية للمؤمن عليهم وأسرهم بجودة مناسبة وتكلفة ميسّرة.

ومع ذلك، فإن النظام الصحي القائم، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، يشكّل مجموعة من التحديات الكبرى التي تعيق تحقيق أهداف التأمين الصحي الاجتماعي على المدى القصير والمتوسط.

بدأ النظام الصحي في اليمن خلال منتصف ستينيات القرن الماضي، في بيئة تتّسم بالفقر وضعف البنية التحتية، وقد ركز في بداياته على الجانب العلاجي دون إعطاء الأهمية الكافية للجانب الوقائي. ومع تنامي الوعي الصحي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، أُطلقت مجموعة من البرامج التي تُعنى بالرعاية الصحية الأولية، كان من أبرزها برنامج التحصين الموسع، ومشروع رعاية الأسرة، ومشروع الأمومة والطفولة، ومشروع صحة الأسرة، بالإضافة إلى مشروع المياه النقية وصحة البيئة، وهي مبادرات هدفت إلى تحسين المؤشرات الصحية العامة وتعزيز مفهوم الوقاية في النظام الصحي. وقد ساهمت هذه البرامج في تحقيق تحسن متواضع في مؤشرات الوضع الصحي، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

ويتكوّن النظام الصحي اليمني من عدة مكونات، نُجملها كما يلي:

يُعد القطاع الصحي العام في اليمن الأكبر من حيث الحجم والانتشار، وقد شهد نموًا كميًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة. إلا أنه، في نهاية تسعينيات القرن الماضي، كان يتكوّن من[24]: خمسة عشر مستشفى عامًا بسعة سريرية إجمالية بلغت 375 سريرًا، واثني عشر مستشفى صغيرًا على مستوى المحافظات بسعة 1056 سريرًا، بالإضافة إلى 111 مستشفى على مستوى المديريات بسعة بلغت 2775 سريرًا. كما ضم النظام آنذاك 614 مركزًا صحيًا، إلى جانب 2028 وحدة رعاية صحية، شملت منشآت مؤقتة ودائمة.

وفيما يخص الموارد البشرية الصحية، تشير إحصائية صادرة عن وزارة الصحة العامة لعام 2000 إلى أن التوزيع لكل عشرة آلاف نسمة كان بواقع 3.5 طبيب، و0.23 طبيب أسنان، و3.8 ممرضين وقابلات، و0.54 صيدلي.

جدول «1»

مكونات المجال الصحي «القطاع العام» للعام 2011

|

مستشفى مرجعي |

2 |

مستشفى مديرية |

183 |

|

مستشفى عام |

54 |

أسرة مستشفيات المديريات |

14,803 |

|

أسرة مستشفيات عامة |

1,343 |

مراكز صحية |

852 |

|

وحدات رعاية صحية أولية |

2,929 |

أسرة مراكز صحية |

49 |

|

مجمع صحي |

39 |

أما في آخر إحصائيات متاحة،[25] وكما يوضحها الجدول «1»، فقد توسعت المكونات الأساسية للقطاع الصحي العام لتشمل مستشفيين مرجعيين، و54 مستشفى عامًا بطاقة سريرية إجمالية بلغت 1,343 سريرًا، بالإضافة إلى 183 مستشفى على مستوى المديريات بسعة 14,803 سريرًا. كما بلغ عدد المراكز الصحية 852 مركزًا تحتوي على 49 سريرًا فقط، في حين وصل عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية إلى 2,929 وحدة، إضافة إلى 39 مجمعًا صحيًا موزعة في عدد من المناطق.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي القوى العاملة الطبية التخصصية في القطاع الصحي العام بلغ 10,543 طبيبًا. فيما بلغ إجمالي العاملين الإداريين في القطاع الصحي العام 10,511 موظفًا، ويوضح الجدول «2» توزيع هذه القوى العاملة بالتفصيل.

جدول «2»

القوى العاملة التخصصية في المجال الصحي «القطاع العام» للعام 2011

|

أطباء العموم |

4,804 |

أخصائي تخدير |

87 |

|

أخصائيين |

1,645 |

أطباء نفسيين |

36 |

|

ممرضين |

1,146 |

أخصائي تغذية |

24 |

|

أخصائي مختبرات |

1,058 |

غير محدد التخصص |

19 |

|

صيادلة |

994 |

طب مجتمع |

18 |

|

أطباء الأسنان |

572 |

أخصائي علاج طبيعي |

16 |

|

صحة عامة |

122 |

طبيب فيزيائي |

2 |

|

10,543 إجمالي القوى العاملة الطبية التخصصية في القطاع الصحي العام |

|||

|

الإداريين |

6,704 |

خدمات معاونة وأخرى |

3,376 |

|

10,511 إجمالي الإداريين العاملين في القطاع الصحي العام |

|||

من خلال استعراض بيانات الجدول «2»، يمكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة التي تعكس واقع الكادر الطبي في القطاع الصحي العام. حيث:

جدول «3»

الفنيون المؤهلين والقوى العاملة الأخرى في المجال الصحي «القطاع العام» للعام 2011

|

فني تمريض |

11,540 |

دبلوم صحة عامة |

503 |

|

قابلات |

4,115 |

فني تخدير |

368 |

|

مرشد أو مرشدات |

2,922 |

فني أسنان |

335 |

|

مساعد طبيب |

2,562 |

فني عمليات |

331 |

|

فني مختبرات |

1,919 |

إحصاء صحي |

204 |

|

فني صيدلي |

1,420 |

فني أجهزة طبية |

172 |

|

فني أشعة |

863 |

الكادر الأجنبي |

101 |

|

أخرى |

813 |

فني علاج طبيعي وأطراف |

60 |

|

10,543 إجمالي القوى العاملة المساعدة في القطاع الصحي العام |

|||

أما بيانات الجدول «3»، والتي توضح أعداد القوى العاملة المساعدة في القطاع الصحي العام، فيمكن عن طريقها استخلاص الملاحظات التالية:

كما تتوزع مستويات تقديم الرعاية الصحية في القطاع العام حسب نوع المنشأة وموقعها، وتشمل ما يلي:

وفيما يتعلق بالخدمات الجراحية، فإنها تتركز في بعض المستشفيات العامة الواقعة في مراكز المحافظات الكبرى مثل: أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، ولحج. أما خدمات الطوارئ، فتقدمها بعض المستشفيات في مراكز المحافظات، وتُشكل حوادث السير والحوادث الجنائية النسبة الأكبر من نشاط أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

مع ذلك، فإن خدمات التنويم «الرقود» لا تُقدم في جميع المستشفيات، نتيجة لعدم توفر الكوادر الطبية المؤهلة، أو نقص المعدات والأجهزة الطبية الأساسية. وتُظهر إحصائيات الصحة الوطنية لعام 2007 «ص 44–47» أن نسبة كبيرة من المنشآت الصحية العامة خارج نطاق الجاهزية التشغيلية، نتيجة لغياب أعمال الصيانة المنتظمة للمباني والمعدات، إلى جانب النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة والفنية، ما يجعل كثيرًا من هذه المنشآت تعمل بجزء محدود من طاقتها التشغيلية، وتقدم خدمات طبية متواضعة في جودتها.

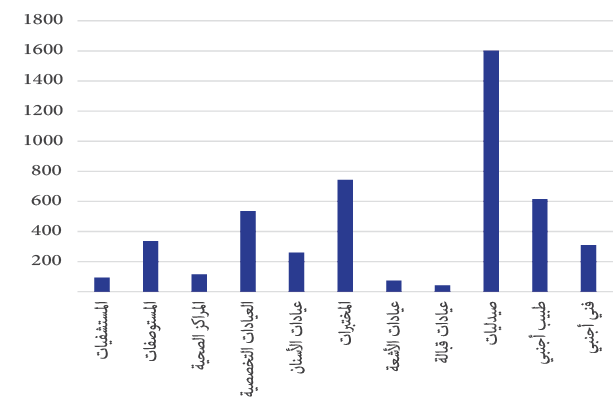

تنامت المنشآت الصحية للقطاع الخاص منذ عقد تسعينيات القرن الماضي. حيث يوضح الجدول «3» حجم منشآت هذا القطاع في بداية العقد الأول من القرن الحالي بينما يوضح الجدول «4» عدد هذه المنشآت في الوقت الراهن. هذا مع الأخذ بالعلم إن معظم المنشآت الصحية التابعة لهذا القطاع تتركز في عواصم المحافظات خاصة في أمانة العاصمة، تعز، إب، الحديدة وعدن.[26] أما بخصوص الموارد البشرية ونشاط القطاع الصحي الخاص فهناك شحة في المعلومات حول ذلك.

جدول «4»

عدد المنشآت الصحية الخاصة في مطلع الألفية

|

صيدليات |

1,601 |

العيادات التخصصية |

534 |

عيادات الأسنان |

259 |

عيادات الأشعة |

73 |

|

المختبرات |

744 |

المستوصفات |

336 |

المراكز الصحية |

114 |

عيادات قبالة |

41 |

|

طبيب أجنبي |

615 |

فني أجنبي |

309 |

المستشفيات |

92 |

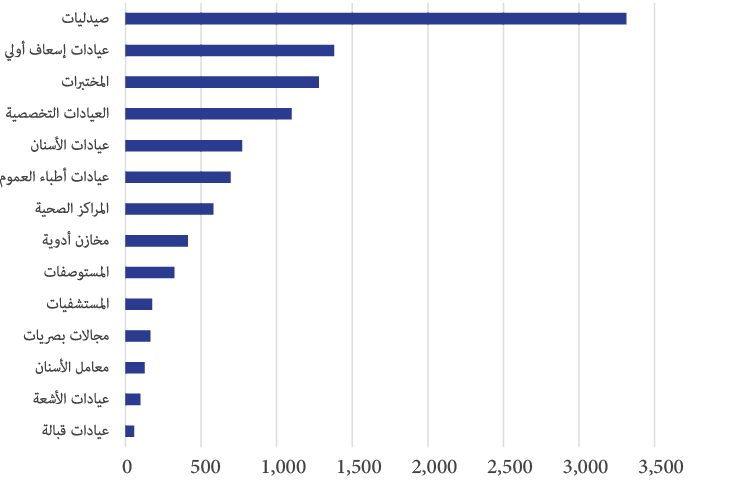

وفقًا لتقرير الإحصاء الصحي السنوي لعام 2011، بلغ إجمالي عدد العيادات في القطاع الصحي الخاص 4,032 عيادة. كما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 1,280 مستشفى، و580 مركزًا صحيًا، بينما بلغ عدد الصيدليات 3,315 صيدلية. في حين وصل عدد المختبرات إلى 1,098 مختبرًا، وعدد مخازن الأدوية إلى 413 مخزنًا، ويوضح الجدول التالي تفصيل هذه الأرقام بحسب نوع المنشأة.

جدول «5»

عدد المنشآت الصحية الخاصة في العام 2011

|

صيدليات |

3,315 |

مخازن أدوية |

413 |

|

عيادات إسعاف أولي |

1,379 |

المستوصفات |

323 |

|

المختبرات |

1,280 |

المستشفيات |

175 |

|

العيادات التخصصية |

1,098 |

مجالات بصريات |

164 |

|

عيادات الأسنان |

770 |

معامل الأسنان |

125 |

|

عيادات أطباء العموم |

695 |

عيادات الأشعة |

99 |

|

المراكز الصحية |

580 |

عيادات قبالة |

56 |

وتوضح بيانات الجدول «5» أن القطاع الصحي الخاص اليمني لا يرقى إلى مستوى الدور المتوقع منه في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين. فعلى الرغم من النمو الذي شهده خلال السنوات الماضية، إلا أن حجمه ما يزال متواضعًا نسبيًا عند مقارنته بعدد السكان، الذي بلغ نحو 23.9 مليون نسمة وفقًا لتقديرات عام 2011. وتبرز إحدى أبرز المشكلات في التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية الخاصة، حيث يتركز معظمها في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، مما يحدّ من استفادة سكان المناطق الريفية والنائية من هذه الخدمات. كما أن الخدمات الصحية التي يوفرها هذا القطاع غالبًا ما تقتصر على الفئات القادرة ماليًا، وهو ما يُسهم في توسيع الفجوة في العدالة الصحية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

وبالعودة إلى المؤشرات الصحية الرسمية للعام نفسه، يتضح أن نسب توفر المنشآت والخدمات الصحية بالمقارنة مع عدد السكان لكل عشرة آلاف نسمة لا تزال متدنية. فقد بلغ عدد المستشفيات 0.1 فقط لكل عشرة آلاف نسمة، بينما بلغت نسبة المراكز والوحدات الصحية 1.6، وعدد الأسرة 7.1. أما على صعيد الكادر الطبي والفني، فقد كانت النسبة لكل عشرة آلاف نسمة بواقع 2 طبيب، و0.2 طبيب أسنان، و0.7 طبيب متخصص، و0.4 صيدلي، بالإضافة إلى 7.1 من الممرضين والقابلات، و10.1 من الفئات الفنية المساعدة. وتُظهر هذه الأرقام وجود فجوة واضحة بين الحاجة الفعلية للخدمات الصحية والموارد المتاحة، ما يعزز من تحديات الوصول إلى رعاية صحية عادلة ومتوازنة في مختلف مناطق البلاد.

وتُبرز هذه المؤشرات عجزًا واضحًا في تغطية السكان بالخدمات الصحية، حيث تُقدّر نسبة التغطية الإجمالية بنحو 64٪ فقط، وتتركز غالبًا في المناطق الحضرية،[27] مما يُعزز اللامساواة الجغرافية في تقديم الخدمات.

كما أن هناك سوءًا في توزيع الموارد البشرية، إذ يتمركز الأخصائيون وأطباء العموم وأطباء الأسنان والصيادلة والفنيون المخبريون في المحافظات ذات الكثافة السكانية الحضرية، وعلى رأسها: أمانة العاصمة، عدن، تعز، إب، والحديدة،[28] بينما تعاني بقية المحافظات من نقص حاد في هذه الكوادر.

وعلى صعيد التمويل، فإن التدهور المستمر في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي يُشكّل أحد أبرز العوامل المعيقة لتطور النظام الصحي. حيث يتحمّل المواطن اليمني حوالي ثلثي تكلفة الرعاية الصحية من كشف ومعاينة ودواء وإقامة في المستشفيات[29]. ويُقدّر الإنفاق الحكومي على الصحة بما لا يتجاوز ٪5.6 من إجمالي الناتج القومي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والعالمية. كما أن المساعدات الخارجية المخصصة للقطاع الصحي تعتبر متواضعة وتتناقص تدريجيًا سنة بعد أخرى، ما يُعمّق أزمة التمويل ويضعف فرص تطوير النظام الصحي.

جدول «6»

نسبة النفقات الحكومية والخاصة والمساعدات الخارجية من إجمالي النفقات على الصحة خلال الأعوام 1998، 2003، 2006، 2007، 2010

|

السنة |

1998 |

2003 |

2006 |

2007 |

2010 |

|

الإنفاق العام |

٪35 |

٪32 |

٪27 |

٪28 |

٪24 |

|

الإنفاق الخاص |

٪57 |

٪60 |

٪67 |

٪67 |

٪75 |

|

المساعدات الخارجية |

٪8 |

٪8 |

٪6 |

٪5 |

٪1 |

وتشير بيانات الجدول «6» إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق على الصحة في اليمن يأتي من القطاع الخاص، وهو ما يعكس هشاشة النظام الصحي العام وعجزه عن تلبية احتياجات السكان. ويتّضح من توزيع هذا الإنفاق أنه يتركز في بندين رئيسيين: شراء الأدوية، وتكاليف العلاج في الخارج. ففي عام 1998 كانت نسبة الإنفاق على الأدوية تمثل 64٪ من إجمالي الإنفاق الصحي، بينما بلغت نسبة الإنفاق على العلاج في الخارج 14٪. أما في عام 2003، فقد تراجعت نسبة الإنفاق على الأدوية إلى 35٪، في حين ارتفعت نسبة العلاج في الخارج إلى 47٪، وهو ما يشير إلى تزايد الاعتماد على الخارج لتوفير خدمات طبية لا يمكن تلبيتها محليًا. وفي عام 2006، سجل الإنفاق على الأدوية نسبة 47٪، مقابل 19٪ للعلاج خارج اليمن.[30] ويُظهر هذا التغير تذبذبًا ملحوظًا في اتجاهات الإنفاق، ويعكس من جهة أخرى ضعفًا بنيويًا في الخدمات الصحية الوطنية وتفاقم الاعتماد على مصادر علاجية خارجية، ما يثقل كاهل الأفراد ماليًا ويضعف السيادة الصحية الوطنية.

أما بالنسبة للوضع الصحي الراهن[31]، فقد أشارت الإحصائيات الرسمية والدولية إلى انتشار واسع للأمراض الخطرة والمزمنة في مختلف الفئات العمرية مثل الملاريا والسل وأمراض الضغط والسكر والسرطان وأمراض القلب والكلى،[32] حيث تبلغ نسبة الإصابة بالملاريا نحو 32٪، في حين تصل حالات الإصابة بالسل إلى 103 حالة لكل مائة ألف نسمة، وهي من أعلى النسب في الإقليم.[33] وتشير نتائج مسح ميزانية الأسرة للعام 2005/2006 إلى أن نسبة المصابين بأمراض مزمنة من السكان بلغت 4.4٪، بينما تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 2٪، في حين تُقدر نسبة من يعانون من إعاقة أو مرض مزمن معًا بـ 6.5٪ من إجمالي السكان. ومن اللافت أن ثلثي حالات الإعاقة تعود إلى أسباب خلقية منذ الولادة، يليها الإعاقة الناتجة عن المرض.

وتُظهر إحصائية منظمة الصحة العالمية للعام 2008 أن معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم لدى الشباب من الجنسين في اليمن مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بدول الإقليم، ويُعزى ذلك إلى عوامل متعددة أهمها ارتفاع معدلات التدخين والسمنة، إضافة إلى تزايد الحوادث المرورية، لاسيما في أوساط الفئات الشابة وفي سن العمل.[34]

وفيما يخص صحة الأطفال، فإن الوضع أكثر إلحاحًا وخطورة، حيث تشير بيانات منتصف العام 2008 الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نسبة وفيات الرضع تصل إلى 75 حالة لكل ألف ولادة حية، بينما تبلغ وفيات الأطفال دون سن الخامسة 100 حالة وفاة لكل ألف مولود، وهي من أعلى النسب المسجلة في المنطقة. كما يعاني نصف الأطفال في اليمن ممّن هم دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن، بينما يعاني 46٪ منهم من نقص الوزن.[35] وفيما يتعلق بالتطعيمات الأساسية، فإن التغطية لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث بلغت نسبة تطعيم الأطفال ضد مرض السل 53٪، في حين بلغت نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال التمهيدي 31٪، و39٪ للأطفال فوق العام. أما متوسط تطعيم الأطفال ضد الثلاثي فبلغ 88٪، في حين كانت تغطية الحصبة للأطفال دون العام 69٪، وللأطفال فوق العام 24٪ فقط، وذلك بحسب بيانات كتاب الإحصاء السنوي لعام 2009.

كما أن معدل وفيات الأمهات في اليمن ما يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث يُقدّر بـ 365 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية.[36] ويُعزى ذلك إلى تدني نسب الولادات التي تتم بإشراف عامل صحي مؤهل، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الحصول على الرعاية الصحية أثناء الحمل، ومحدودية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن ضعف التغطية بالتطعيم ضد الكزاز «TT2» لدى النساء الحوامل. وتعكس هذه المؤشرات فجوة واسعة بين المناطق الحضرية والريفية، سواء من حيث وفرة الخدمات أو نوعية المتابعة الطبية.

أما على صعيد الوضع المائي وصحة المياه، فتشير بيانات تقرير الإحصاء الصحي السنوي لعام 2011 إلى أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مأمونة لا تتجاوز 59٪، بينما لا تتوفر خدمات الصرف الصحي إلا لنحو 23٪ من السكان، وهي أرقام تعكس هشاشة البنية التحتية للخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة العامة.

التقديرات الرسمية لعام 2011 تُشير إلى أن عدد سكان اليمن بلغ نحو 23.9 مليون نسمة. وتتوزع الفئات العمرية كما يلي: 43٪ من السكان دون سن 14 عامًا، و54٪ في الفئة العمرية بين 15 و64 سنة، بينما تبلغ نسبة من هم فوق 65 سنة حوالي 3٪. ويُقدّر متوسط العمر المتوقع للجنسين بـ62 سنة، وهو مؤشر يعكس تردي الأوضاع الصحية والمعيشية في البلاد.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن برامج التكييف الهيكلي التي طُبقت منذ عام 1995 ساهمت في إضعاف معدلات النمو الاقتصادي، وأدت إلى تفشي البطالة والفقر. وقد أسفر ذلك عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 926 دولارًا فقط، بينما يُقدّر إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد بنحو 57 دولارًا، في حين لا يتجاوز الإنفاق الحكومي على الصحة للفرد 15.23 دولار.[37]وتشير الدراسات إلى أن معدلات الإصابة بالأمراض تتزايد بين الفئات الأمية وذوي المستويات التعليمية المنخفضة، ويُعد اليمن من الدول الأعلى عالميًا في نسبة الأمية، خصوصًا بين النساء، حيث تصل نسبة الأمية في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر إلى 55.7٪.[38]

وتُشكّل هذه المؤشرات مجتمعة تحديات بنيوية وهيكلية كبيرة أمام إمكانية نجاح نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تقديم خدمات صحية بجودة مناسبة خلال المدى القصير والمتوسط. وتبرز هذه التحديات في جوانب عدة، أولها القصور الكبير في عدد المنشآت الصحية، وتركزها الجغرافي في المدن الكبرى، مع بقاء عدد كبير من هذه المنشآت خارج نطاق الجاهزية، أو تعمل بجزء محدود من طاقتها التشغيلية نتيجة لغياب الكوادر الطبية المؤهلة وضعف التمويل المخصص لها.

من ناحية أخرى، فإن معدلات الإصابة بالأمراض آخذة في الارتفاع في جميع الفئات العمرية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في نسب حوادث السير، خصوصًا بين الفئات في سن العمل. كما أن التغطية بالرعاية الصحية الأولية لا تزال متدنية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض وزيادة الضغط على مؤسسات تقديم الرعاية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الخدمات التي سيتحملها نظام التأمين، ما قد يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا يهدد استدامة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي قد وسّع من نطاق التغطية ليشمل جميع أفراد أسرة المؤمن عليه، وليس الشخص فقط، وهو أمر يُعد متقدمًا من الناحية الحقوقية، لكنه في المقابل يرفع من حجم الالتزامات المالية على النظام. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي القوى العاملة المنظمة في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى المتقاعدين من ذوي المعاشات المشمولين إلزاميًا بالقانون، يتجاوز مليوني موظف وعامل ومتقاعد، ما يعني أن قاعدة المستفيدين الفعلية ستكون أضعاف هذا الرقم عند احتساب أسرهم، الأمر الذي يتطلب بنية تحتية صحية متماسكة، ونظام تمويل مستقر وقابل للتوسع، وهما أمران لا يزالان بعيدين عن التحقق في السياق اليمني الراهن.

جدول «7»

توزيع القوى العاملة في القطاعات المنظمة وعدد المتقاعدين في العام 2009

|

نوع القطاع |

القطاع العام والمختلط |

القطاع العسكري |

القطاع الخاص |

|

القوى العاملة المنظمة |

546,000 |

500,000 |

719,000* |

|

المتقاعدين |

95,266 |

180,000 |

3,925 |

وإذا افترضنا أن متوسط حجم الأسرة اليمنية يبلغ سبعة أفراد، وأن المتقاعد يعول في المتوسط ثلاثة أشخاص، فإن عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيتجاوز 9,115,303 أشخاص، أي ما يعادل نحو 36.5٪ من إجمالي السكان، وهي نسبة مرتفعة سيتم التعامل معها وفق نهج التطبيق المرحلي الذي نص عليه القانون. ومع ذلك، فإن تواضع البنية التحتية الصحية الحالية يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة النظام على توفير رعاية صحية ملائمة لهؤلاء المستفيدين، خاصة في ظل العجز المتوقع بين الموارد والنفقات.

ويكمن التحدي الأساسي في التوازن المالي لنظام التأمين الصحي، حيث أن محدودية الموارد المتأتية من الاشتراكات تصطدم بواقع العدد الكبير من المستفيدين وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والعلاجية، خصوصًا في حالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تتطلب علاجًا طويل الأمد أو لا يمكن علاجها داخل البلاد، مما قد يُفضي إلى ضغوط مالية حادة على النظام.

وفي المدن الرئيسية، من المتوقع أن تتوفر خدمات صحية أفضل نسبيًا نتيجة التنافس القائم بين القطاعين العام والخاص، إلا أن الوضع خارج هذه المراكز الحضرية يختلف جذريًا، إذ يُتوقع أن يكون إصلاح بنية الرعاية الصحية في المناطق الريفية والنائية بطيئًا. ويرجع ذلك إلى ضعف النفقات الحكومية على الصحة من جهة، وإلى عدم قدرة نظام التأمين الصحي على الاستثمار المباشر في البنية التحتية الصحية من جهة أخرى، بسبب محدودية موارده المالية واعتماده شبه الكلي على الاشتراكات.

وبالتالي، فإن التحسين الملموس في خدمات الرعاية الصحية الشاملة لن يكون متاحًا في المدى القصير، بل سيتطلب إصلاحات هيكلية موازية في التمويل، والحوكمة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الصحي، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.

توصّلت الدراسة إلى أن بنية النظام الصحي القائم في اليمن غير مؤهلة بالشكل الكافي لتلبية الاحتياجات السكانية، سواء من حيث حجم المنشآت الصحية أو نوعية الكادر الطبي والفني، مع تركز واضح في المدن الرئيسية وحرمان نسبي للمناطق الريفية. هذا التوزيع الجغرافي المختل يُصعّب من وصول السكان، خصوصًا في الأرياف، إلى خدمات الرعاية الصحية.

كما يُلاحظ غياب العدالة في تحمل أعباء الإنفاق الصحي، حيث يتحمّل الأفراد نحو ثلثي التكلفة الإجمالية للرعاية، ما أدى إلى إنهاك العديد من الأسر ماليًا. ويُضاف إلى ذلك غياب إصلاح فعلي للقطاع الصحي، فمعدل الإنفاق الحكومي لا يتجاوز 5.6٪ من الناتج القومي سنويًا، وهو ما يفسّر استمرار معدلات الإصابة بالأمراض ووفيات الأطفال والأمهات عند مستويات مرتفعة.

أما قانون التأمين الصحي الاجتماعي، فقد غابت عنه المبادئ الأساسية المعروفة في هذا المجال، مثل الإلزامية العامة، وشمول الفئات الفقيرة، وتحمّل الدولة مسؤولية تمويل تغطية غير القادرين. فقد اقتصر القانون على الفئات المنظمة من العاملين والمتقاعدين وأسرهم، دون امتداد يشمل العاملين في القطاع غير الرسمي أو الفئات الهشة.

ويُسجَّل كذلك غياب المزايا النقدية ضمن مظلة التأمين، ومنها تعويض الأجر أثناء المرض، وتكاليف النقل للعلاج، وهي أمور حيوية في ظل تركّز المنشآت الطبية في الحضر. كما أن جعل الاشتراك في التأمين اختياريًا للفئات غير المشمولة أصلاً بالقانون، دون بناء ثقة مسبقة، لن يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، بل يعمّق فجوة انعدام الثقة تجاه صناديق الحماية الاجتماعية القائمة.

انطلاقًا من هذه النتائج، توصي الدراسة بما يلي:

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن من خلال تحليل الإطار القانوني والتشريعي للنظام، وتشخيص الوضع الصحي والسكاني والاقتصادي الراهن، واستعراض أبرز التحديات البنيوية التي قد تعيق تحقيق أهداف هذا النظام في الأمد القريب. وقد بيّنت الدراسة أن البيئة الحالية، بما تحمله من ضعف في البنية التحتية الصحية، وتدني في نسب التغطية، وعجز في الموارد، تجعل من تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي تحديًا معقّدًا يتطلب إصلاحًا شاملاً يتجاوز مجرد إصدار القانون.

ورغم ما يحمله قانون التأمين الصحي الاجتماعي رقم «9» لسنة 2011 من مبادئ إيجابية، إلا أن الدراسة كشفت عن جوانب قصور عدة، أبرزها محدودية الفئات المشمولة، وغياب العدالة في التوزيع، وضعف النصوص المتعلقة بالمزايا المالية، وغياب الاستدامة التمويلية. وقد خلصت الدراسة إلى أن نجاح هذا النظام لن يتحقق دون ربطه بمسارات تنموية أوسع تشمل إصلاح القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتحقيق التكافل بين الفئات، مع ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون وتعزيز آليات التطبيق على أسس واقعية ومدروسة.

إن التأمين الصحي الاجتماعي لا ينبغي أن يُنظر إليه كخدمة فنية فحسب، بل كحق اجتماعي وأداة استراتيجية لضمان الأمن الصحي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتثبيت دعائم التنمية المستدامة.