اقتصاد السوق الاجتماعي

تجارب عالمية، ومتطلبات تطبيقه في اليمن

هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على اقتصاد السوق الاجتماعي، مبادئه وأسسه ومتطلبات تطبيقه، وكذا استعراض تجارب دول طبقت هذا النظام الذي ظهر في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والحاجة التي دعت إلى تطبيقه. فاقتصاد السوق الاجتماعي عبارة عن خليط بين نظام السوق الحر «الرأسمالي» بما يحمله من حرية ومبادئ قائمة على تعظيم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، واقتصاد اشتراكي يغلّب المصلحة العامة دون اعتبار لمصلحة الفرد، وكذا استعراض تجارب لدول نجحت ومازالت تحقق نجاح جراء تطبيق هذا النظام ودول أخرى لم يكتب لها النجاح نظرًا لعدم توفر متطلبات التطبيق إضافة إلى استعراض تجربة ماليزيا التنموية، وأخيرًا إمكانية ومتطلبات تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن.

كلمات مفتاحية: اقتصاد السوق الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، الإصلاحات الاقتصادية، تجارب دولية، اليمن.

Abstract

This study aims to shed light on the social market economy, its principles, foundations, and the requirements for its implementation. It also examines the experiences of countries that have adopted this system, which emerged in Germany after World War II, as well as the necessity that led to its adoption. The social market economy represents a hybrid between the free market «capitalist» system, which is based on freedom and principles that prioritize private interest over public interest, and the socialist economy, which prioritizes public interest without considering individual interests. Additionally, the study reviews the experiences of countries that have successfully implemented this system and continue to achieve success, as well as those that have failed due to the lack of necessary conditions for implementation. Furthermore, it explores Malaysia’s developmental experience and, finally, the feasibility and requirements for implementing the social market economy in Yemen.

Keywords: Social market economy, social justice, economic reforms, international experiences, Yemen.

شهد العالم تحوّلاتٍ اقتصاديةً كبرى خلال العقود الماضية، حيث برزت أنظمة اقتصادية مختلفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ومن بين هذه الأنظمة، يبرز اقتصاد السوق الاجتماعي بوصفه نموذجًا يجمع بين حرية الأسواق والضمانات الاجتماعية، وهو النظام الذي أثبت نجاحه في العديد من الدول ولا سيما في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين مبادئ اقتصاد السوق الحرّ، الذي يُركّز على تعزيز المنافسة والابتكار، وبين تدخّل الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية بين مختلف الفئات المجتمعية. وقد أظهرت التجارب الدولية أن نجاح تطبيق هذا النموذج يتطلّب بيئة تنظيمية قوية، وسياسات اقتصادية مرنة، بالإضافة إلى استقرار سياسي وإرادة إصلاحية تدعم النمو المستدام.

في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي واستعراض المبادئ التي يقوم عليها، مع تسليط الضوء على تجارب دولية، مثل ألمانيا، والصين، وماليزيا، وسوريا، لاستخلاص الدروس المستفادة منها، كما تحلل الفرص والتحديات المرتبطة بإمكانية تطبيق هذا النموذج في اليمن، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، وتقترح السياسات التي يمكن تبنيها لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

بناءً على أهمية الموضوع، تسعى هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية:

استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة، تفترض هذه الدراسة ما يلي:

تعددت الأنظمة الاقتصادية، ولكل منها فلسفته في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ومنها اقتصاد السوق الاجتماعي - Social Market - الذي عُرف بأنه نظام اقتصادي يعمل على تحقيق التوازن بين اقتصاد السوق الحر، النظام الاقتصادي الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، إلا أنه لا يولي العدالة الاجتماعية حقها من الاهتمام، وعلى النقيض ركز النظام الاشتراكي على العدالة الاجتماعية دون أن يحققها، وبين هذا وذاك جاء نظام اقتصاد السوق الاجتماعي ليطور من مبادئ اقتصاد السوق الحر مع استلهام عناصر أخرى من الأنظمة الاشتراكية «الشيوعية» التي عززت العدالة الاجتماعية.

ويرى منظّرو اقتصاد السوق الاجتماعي أنه لا يعتبر طريقا ثالثًا بين الرأسمالية غير المنضبطة والشيوعية الصارمة، لكنه يهدف إلى الجمع بين المبادرة الخاصة عبر حماية حرية الاقتصاد والتقدم الاجتماعي المتمثل بالرخاء والضمان الاجتماعي على أساس اقتصاد تنافسي، لذا يمكن القول بأن اقتصاد السوق الاجتماعي يرفض الاشتراكية القائمة على التخطيط الاقتصادي من ناحية، ومن ناحية أخرى يسعى لتفكيك الرأسمالية الاحتكارية. وتتدخل الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي ضمن قواعد محددة تضبط اقتصاد السوق الحر لضمان عدم حدوث فوارق اجتماعية كبيرة. ويسمى هذا النهج أيضًا «الليبرالية المنظمة: Ordo-Liberal»، وهي مدرسة ألمانية بديلة لليبرالية التقليدية، تعمل فيها الدولة على ضمان أن يؤدي السوق الحر إلى نتائج قريبة من تحقيق الرفاه الاقتصادي للمجتمع.

لقد حرص مؤسسو اقتصاد السوق الاجتماعي على وضع نظام اقتصادي متحرر من تأثير النخب وأصحاب المصالح والامتيازات على الأسواق والمجتمع، مثل النخب الحزبية والإقطاعية، ومجموعات المصالح الاقتصادية القوية مثل الاحتكارات والتكتلات أو الصناديق الائتمانية، وهو ما يتيح فرصًا متساوية لجميع الأفراد للتطور الفردي بما يتجاوز أي حواجز طبقية سعيًا إلى تحقيق التقدم والتطور وصولًا إلى الازدهار أو «الرفاهية للجميع»؛ حيث يوزع النظام فرص الاستهلاك وكذلك الثروة داخل المجتمع حسب نظام السوق المبني على قواعد تنظيمية، بينما يتم إضفاء الطابع الاجتماعي على التطور والربح بواسطة قنوات إعادة توزيع الدخل والثروة بمرور الوقت من قبل قوى السوق «دون تدخل حكومي». كما يهدف النظام إلى الحفاظ على آليات السوق الحرة مع ضمان العدالة الاجتماعية في الوقت ذاته عبر الحفاظ على التوازن بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم وانخفاض مستويات البطالة والعمل اللائق والرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات العامة عن طريق تدخل الدولة.

ونظرًا للنجاح الذي حققه هذا النظام، بدأت العديد من الدول في تطبيقه والسير على خطى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلا أن النتائج المتحققة تفاوتت من دولة لأخرى، وفي اليمن انتهجت الحكومات السابقة أنظمة اقتصادية مختلفة إلا أنها لم تحقق مستوى تنموي يلبي طموحات المواطنين ويحقق تنمية اقتصادية تفضي إلى مستوى معيشي لائق، فهل يمكن عن طريق تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي تحقيق ذلك، بيد أن نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بما يحمله من مبادئ وقيم تحمي الأفراد وتحافظ على حقوق المجتمع لا يمكن تطبيقه دون توفر مجموعة من العوامل التي تساعد على نجاحه، وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على اقتصاد السوق الاجتماعي واستعراض تجارب بعض الدول ومن ثم التطرق إلى متطلبات تحقيقه في اليمن.

ارتبط ظهور نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بالتنافس السياسي وسياسة الجذب بين المعسكرين الشرقي «الاشتراكي» بزعامة ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي، والغربي «الرأسمالي» بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الذي تلا الحرب العالمية الثانية، حيث حقّق النموذج الاشتراكي السوفييتي الذي انتشر بوتيرة عالية ومتسارعة في أوروبا الشرقية مكاسبًا عديدة في مجالات التعليم والصحة إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمي والصناعات الثقيلة، الأمر الذي ولّد مخاوف حقيقية في دول المجموعة الرأسمالية من الزحف الاشتراكي الشيوعي غربًا مع يحمله من إمكانية تهديد الأنظمة السياسية لدول تلك المجموعة، خاصة وأن آثار أزمة الكساد العظيم التي لحقت بتلك الدول في ثلاثينيات القرن العشرين كادت أن تعصف بأنظمتها الرأسمالية نتيجة خروج ملايين العمال من دائرة الإنتاج ومن ثم من دائرة الاستهلاك، وهو ما استوجب إحداث تغيير في أنظمة السوق الرأسمالية وإدخال تعديلات تضفي الجانب الاجتماعي على اقتصاد السوق الحر عبر المصالحة بين المنتجين أصحاب رؤوس الأموال وقوى الإنتاج والعمال، عن طريق المفاوضات بين نقابات العمال وأصحاب رؤوس الأموال وقد تبنت الدول الأوروبية الغربية الأكثر تطورًا هذه التعديلات، وخاصة تلك التي حكمتها أحزاب اشتراكية ديموقراطية، كالدول الإسكندنافية وألمانيا وفرنسا.

بدأت فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي تتبلور بشكل واضح لدى رواد ما عُرف بالمدرسة الليبرالية الجديدة، أو ما يُطلق عليها مجموعة الأردو ليبراليين «Ordo Liberalism» في العام 1938 في مدينة فراي بورج الألمانية والتي كان من أبرز روادها الاقتصادي الألماني «والتر ايكن» «Walter Eucken» من مدرسة «فراي بورج» الاقتصادية، والذي طرح فكرة السوق الحر الرأسمالي مع وجود بنك مركزي مستقل عن الحكومة المركزية يعمل وفق سياسة نقدية مستقلة تضمن استقرار الأسعار في الأسواق، مع رفض الرأسمالية المطلقة غير المنضبطة أو اقتصاد تسيطر عليه الدولة سيطرة مطلقة، هذا بالإضافة لمجموعة من الحقوقيين مثل «فرانز بوم» «Franz Bohm»، «وهانز جروسمان دورث» «Hans Grosman - Doerrth»، فضلًا عن مجموعة لاهوت، حيث اتفق أولئك كلهم على تقديم إطار لقانون يلخّص وجهات النظر الاقتصادية وكيفية مواجهة الصعوبات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه وستواجه ألمانيا بعد عهد النازية، مركزين اهتمامهم على رسم نظام اقتصادي حر يحمل صبغة تحقق العدالة الاجتماعية[1]، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي دون ذكر «فيلهلم روبكي» «Wilhelm Röpke» الذي ربما يكون هو الأكثر تطويرًا لهذا المفهوم؛ وهو الذي جادل بأن النظام القانوني والأخلاقي ضروريان لأنهما يقدمان الافتراضات المسبقة للسوق، فبدونهما لا يمكن للسوق نفسه أن يوجد أو ينجح؛ باعتبارهما شرطان يخدمان تكريس مفهوم السوق الاجتماعي كي يصبح جزءًا لا يتجزأ من ثقافة أي شعب أو مجتمع.[2]

إن أول من طرح فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا هو الاقتصادي والسياسي الألماني «الفريد مولر أرماك» «Alfred Müller Armack» في كتابه «الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق» عام 1946، وفق مبدأ اقتصادي جمع بين حرية السوق والتوازن الاجتماعي في ظل الرأسمالية، عرض «مولر» في كتابه المبدأ الأساسي لاقتصاد السوق الاجتماعي، ممهدًا الطريق لرسم سياسات اقتصادية مستقبلية مبنية على فلسفة هذا النظام، مع دعم المؤسسات لضمان تجنب النتائج السلبية للإدارة، ووضع الأسس التشريعية التي تكافح الفساد، وتحدّ من المركزية الاقتصادية وسوء استخدام السلطة، وكانت أهم الأسس التي وضعها:

وبذلك فإن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي وفقًا لمولر يشير إلى نظام اقتصادي وسياسي، صمم على أسس وقواعد اقتصادية وسياسية؛ حيث تم إثراء اقتصاد السوق بمكملات اجتماعية مؤسسية مضمونة تحد من العواقب السلبية لاقتصاد السوق الحر، وبأدوات تشريعية تهدف إلى مكافحة التركز الاقتصادي وإساءة استخدام السلطات.[3]

تقوم فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي على:

ما يعني بأن اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يُفهم على أنه نظام خالٍ من الامتيازات، حيث لا تؤثر النخب الإقطاعية أو الحزبية ولا مجموعات المصالح الاقتصادية القوية مثل الاحتكارات أو التكتلات أو صناديق الائتمان على الأسواق والمجتمع. وأنه يجب أن تتاح لجميع أفراد المجتمع -من حيث المبدأ- نفس الفرصة للتطور الفردي خارج أي حواجز أو عوائق طبقية، وهذا يعني توزيع الدخل والثروة داخل المجتمع من خلال نظام السوق القائم على القواعد، ومن خلال قنوات التنقل وإعادة توزيع الدخل مع مرور الوقت من قبل قوى السوق «دون التدخل الحكومي»، وستكون النتيجة الرخاء أو الرفاهية للجميع ومن ثم تحقيق الأرباح والتطور الاجتماعي.[6]

فمن خلال نظام أسعار مرن يمكن الاستغلال الأمثل للموارد النادرة وتخصيصها لإنتاج أمثل للسلع والخدمات، مع مراعاة سيادة المنافسة الحرة والذي يعني رفض أو تقييد كافة أشكال الدعم، الاحتكارات، وضع حدود للأسعار وقيود للاستيراد، فالأسعار يجب أن تعكس ندرة السلع، وهي وحدها التي تلبي أداء نظام السوق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نظام تنافسي حقيقي حر.

الاستقرار النقدي من الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لنظام اقتصاد السوق؛ ففي ظل بيئة تضخمية لا يمكن تأمين أو ضمان أداء جيد لاقتصاد السوق، أما في ظل بيئة مستقرة وغير تضخمية فيمكن للأسعار أن تؤدي وظيفتها المعلوماتية والتنسيقية، ولكي يتحقق الاستقرار النقدي لا بد من استقلالية السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي. ولا يمكن تحقيق الاستقرار النقدي دون الاستقرار المالي عن طريق خفض العجز في الميزانية، لأن هذا العجز يؤدي إلى زعزعة استقرار العملة. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة بالقيود المؤسسية المفروضة على صانعي السياسات المالية، ويجب الإشارة على وجه الخصوص إلى متطلبات «الميزانية المتوازنة» التي بدأت تأخذ بها العديد من الدول منذ أوائل الثمانينيات، حيث تبنت العديد من الدول الأوروبية برامج لضبط الأوضاع المالية بهدف تثبيت نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي الاتحاد الأوروبي، وبحسب «ميثاق الاستقرار والنمو» يجب على دول الاتحاد العمل على خفض الإنفاق بالعجز والديون الحكومية، وخلاصة الأمر يمكن القول أنه ينبغي إدراج قواعد الاستقرار المالي في أي خطة تسعى إلى تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.

توفر الملكية الخاصة الدوافع للعمل، حيث تحفز رجال الأعمال على الابتكار، وتخلق فرص عمل جديدة ما يؤدي إلى النمو الاقتصادي والرفاهية. فالملكية الخاصة أساس المسؤولية الذاتية والمبادرة، كما أنها سبب رئيس لكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية مثل المواد الخام والسلع والخدمات أو الإمكانات الذاتية للناس، ومن القواعد الاقتصادية، أنه يجب على الذين يستفيدون من شيء ما أن يكونوا مستعدين لتحمل الخسارة! ففي حين أن تحقيق الربح من خلال الأداء الشخصي يعطي حافزًا إيجابيًا، فإن قواعد المسؤولية يجب أن تعزز اتخاذ القرارات المسؤولة، وبذلك يتم الحد من السلوك غير المسؤول عالي المخاطر، وهذه من الأمور التي أشار لها عالم الاقتصاد الألماني البارز «والتر أوكن»، «1891-1950»، والذي يعد أحد المؤسسين الرئيسيين لمدرسة الاقتصاد الاجتماعي السوقي، يقول «أوكن»: «وهذا يعني أن الشركات التي كانت إدارتها غير جيدة، عليها أن تتحمل العواقب. وقد يؤدي ذلك إلى مغادرتها السوق وإفساح المجال أمام مشاريع أكثر كفاءة».

جدير بالذكر، أنه وفي حين يطالب الكينزيون المعاصرون وغيرهم من الاقتصاديين ومناهضي العولمة بفرض قيود صارمة على حركة رأس المال والأشخاص والسلع، فإن منظري اقتصاد السوق الاجتماعي والمدافعين عنه يطالبون بحرية الوصول إلى السوق للجميع، ومن ثم، فهم يؤيدون المنافسة الحرة والسلوك الموجه نحو الأداء، فضلًا عن تقييد الامتيازات الوطنية وقوى الاحتكار. ويجب تحقيق ذلك عن طريق الحد من حواجز الوصول إلى الأسواق، وحظر التكتلات والاحتكارات محليًا، وعن طريق التجارة الحرة، والحد من التدابير الحمائية، والعضوية في المنظمات الدولية والإقليمية. وفيما يتعلق أيضًا بحرية الأفراد والشركات في تكوين عقود دون قيود فوفقًا لفلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يكون الجميع قادرين على اختيار ودراسة الفرص المتاحة وإبرام الاتفاقيات.

في الوقت الذي يعارض فيه المروجون لاقتصاد السوق الحر القيود الحكومية، مثل الحد الأدنى للأجور وتحديد الأسعار وأحيانًا قوانين المنافسة، فإن المدافعين عن اقتصاد السوق الاجتماعي لا يقبلون أي نوع من الحرية التي تقضي على المنافسة وتؤسس لمواقف احتكارية.

كذلك أشار «أوكن» إلى أهمية السياسة الاقتصادية طويلة الأجل، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكليّ. إن الثقة الدائمة للمستثمرين وكذلك المستهلكين في ظل استقرار الاقتصاد الكليّ، يجب أن تحفز الرغبة الدائمة لدى الشركات للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيحسن قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات استهلاكية طويلة الأجل.

وفي الوقت الحالي أصبح السلوك الاقتصادي المستدام ضرورة ومعروف بشكل أكثر مما كان عليه عندما صاغ «أوكن» مبادئه، رغم أن «أوكن» قد طالب بالفعل بتصحيح إخفاقات السوق «على سبيل المثال: العوامل الخارجية السلبية مثل التلوث البيئي». وبرر تدخلات الدولة بأن العوامل الخارجية تشوه المنافسة «من خلال الأسعار التي لا تحتوي على تكاليف التلوث» وتضرر المجتمع من خلال المعاناة تحت تكاليف «التنظيف». وهكذا، يمكن اعتبار «أوكن» رائدًا في السياسة البيئية، بالإضافة إلى ذلك، فقد طالب بالتدخل في سوق العمل إن كانت هناك ردود فعل غير طبيعية على العرض، وهو المبدأ الذي تم إهماله في الدول الصناعية في الوقت الحالي.

وفي الوقت الحاضر، من الضروري توفير المنافع العامة، حيث ينبغي على الدولة توفير بنية تحتية فعّالة، وفرصٍ متكافئة للتعليم الأساسي، والرعاية الصحية الشاملة. كما تزداد الحاجة إلى تدخّل الدولة عند وجود عيوب اجتماعية، لا سيّما في البلدان الأقل نموًّا؛ حيث تبرز أهمية التعليم، ومحو الأميّة، والتدريب المهني.

على النقيض من اقتصاد السوق الحر، فإن فكرة اقتصاد السوق الاجتماعي تقبل بوجود نقاط الضعف والعجز التي تتطلب التصحيح داخل نظام السوق. وينبغي أن تجمع بين مبدأ الحرية والضمان الاجتماعي، وتتمثل حرية الفرد في مواجهة المشكلات الاجتماعية التي لا يمكن السيطرة عليها من خلال السوق، والتي يجب حلها من خلال سياسة ضمان اجتماعي مناسبة. فقد طالب «أوكن» بمنع الاحتكار واستغلال المستهلكين، وكذلك منع استغلال العمال من قبل الشركات المهيمنة على السوق؛ إذ لا بد أن يتضمن قانون المنافسة الصارم حظر التكتلات الاحتكارية والتواطؤ، والإشراف التنظيمي على الاحتكارات أو المؤسسات المهيمنة على السوق، ومراقبة عمليات الاندماج، وهي أمور أساسية لضمان نظام اقتصاد سوقي فعال على المدى الطويل. وتتمثل أداة تحقيق هذا الهدف في إنشاء سلطة مستقلة لمراقبة التكتلات.

كذلك رأى «أوكن» في المجال الاجتماعي، أن هناك تزايدًا في التوزيع غير العادل للدخل والثروة من قبل قوى السوق. وفي رأيه، فإن هذا من شأنه أن ينتهك «العدالة الاجتماعية» التي يتصورها المجتمع «ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كان يمكن قياس هذه العدالة أم لا»، ولذلك، فإن إعادة توزيع الدخل والثروة أمر ضروري لتوليد «السلام الاجتماعي أو السلم المجتمعي» أو الحفاظ عليه في المجتمع «انظر على سبيل المثال، «Müller-Armack, 1947/82; Eucken, 1948/82; Schmidt, 1957/82». ويتم ذلك من خلال أنظمة الضمان الاجتماعي المتوافقة مع السوق «الصحة، والمعاشات التقاعدية، وما إلى ذلك»، وأنظمة التوزيع الإقليمية ونظام الضرائب الموجه نحو الأداء، وبطبيعة الحال، يجب أن تكون كل هذه التدابير متوافقة مع هيكل الحوافز في نظام السوق، أو بعبارة أخرى، ينبغي لهم «ألا يتدخلوا في آلية السعر وفي آلية السوق المستمدة منها» نقلاٌ عن «روبكي، 1950/82: 160».

وفيما يتعلق بدور الدولة فإن كل نوع من أنشطتها يتطلب نظامًا من الرسوم لتمويل هذه المهام. ومع ذلك، ينبغي للنظام الضريبي ألا يشوه الحوافز المقدمة للجهات الاقتصادية الفاعلة، ويجب أن تكون الضرائب بسيطة وواضحة وفعالة.

أخيرًا، ينبغي التأكيد على أن جميع هذه المبادئ التأسيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن يتم تنفيذها في وقت واحد، وأنه قد تفشل بعض المبادئ في تحقيق غرضها إذا تم تطبيقها بمعزل عن غيرها. فعلى سبيل المثال، تؤدي الملكية الخاصة إلى قوة اقتصادية مفرطة إذا لم يتم تقييد حرية التعاقد أو كانت المسؤولية محدودة.

يميز «أوكن» بين المبادئ التأسيسية والتنظيمية لاقتصاد السوق الاجتماعي، وقد قام بتسمية سبعة مبادئ تأسيسية وأربعة مبادئ تنظيمية، والمبادئ التأسيسية هي:[8]

ويعتقد «أوكن» أن المبادئ التأسيسية أو الأساسية ليست كافية لضمان تطوير نظام تنافسي عملي خال من العيوب، وعلى وجه الخصوص، أدرك إمكانية ظهور الاحتكارات، إلى جانب ذلك، فهو يعترف أن نظام المنافسة الذي يسترشد بالمبادئ التأسيسية قد يؤدي إلى نتائج سوقية غير مقبولة اجتماعيًا، ولخلق إطار لتصحيح كل تلك التطورات غير المرضية فقد أضاف «أوكن» مبادئ تنظيمية، يرى ضرورة توفر توفرها في أي منظومة تطبق هذا النظام، وهذه المبادئ هي:[9]

من وظائف الدولة المهمة تفادي تشكيل الاحتكارات، والعمل على تفكيكها إذا كانت هذه الاحتكارات موجودة بالفعل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا أو مستحسنًا فلا بد من تنظيمها من قبل مؤسسة مراقبة الاحتكار، والتي ينبغي أن تكون منظمة حكومية مستقلة.

من المحتمل أن توفر قوى السوق توزيعًا للدخل الناتج عنها على درجة عدالة أعلى من خطط التوزيع الممكنة الأخرى، إلا أنه لا يزال لا يلبي الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع. لذلك فإن من مهام الدولة إعادة توزيع الدخل بطريقة تراعي الاحتياجات الاجتماعية. ويوصي «أوكن» بفرض ضريبة دخل تصاعدية. لكنه في الوقت نفسه يشير بوضوح إلى حدود إعادة التوزيع لأنها تميل إلى خفض الاستثمار والكفاءة الاقتصادية.

إن الاختلاف بين التكاليف الخاصة والاجتماعية يعطي سببًا لسن اللوائح المناسبة من قبل الدولة. وكأمثلة، يشير «أوكن» إلى كيفية استخدام الموارد الطبيعية، والصحة والسلامة المهنية، ولوائح تنظيم وقت العمل.

عمل مولر على التوفيق بين حرية الأفراد والأسواق من ناحية، وتصحيح الاختلالات الاجتماعية من ناحية أخرى، حيث يرى أن سياسة النظام الاقتصادي اللاحقة قادرة بمفردها على منع نتائج السوق غير المرغوب فيها اجتماعيًا. ولهذا السبب، أسند المزيد من المهام التنظيمية للسياسة الاقتصادية إلى الدولة، تتمثل في أربعة عناصر رئيسية نمطية لمفهوم «مولر» للشركات الصغيرة والمتوسطة[10]، وهي:

حرية الفرد مهمة لأنها قيمة في حد ذاتها. وفيما يتعلق بالحرية الاقتصادية، فهي أيضًا الحافز الأكثر أهمية والذي لا غنى عنه للرغبة في الأداء. وعناصر الحرية الاقتصادية هي: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، حرية الدخول إلى الأسواق والخروج منها، وحرية التعاقد. ومن واجب الدولة ضمان عناصر الحرية هذه.

في حين يعتقد الليبراليون النظاميون أن اقتصاد السوق في حد ذاته هو في الأساس اقتصاد «اجتماعي»، حيث يرى مولر أن مبادئ «الحرية» و»تصحيح الاختلالات الاجتماعية» تربطهما علاقة معقدة، وفي كثير من الحالات تتحول هذه العلاقة إلى صراع؛ ففي أحسن الأحوال يمكن لقوى السوق أن تسفر عن توزيع الدخل الذي يعكس الجهود المبذولة في السوق، لكن هذا التوزيع لا يهتم أو لا يعتني بالأفراد الذين لا يستطيعون المشاركة في السوق بسبب المرض أو الإعاقة أو البطالة القسرية؛ لهذه الأسباب وغيرها، رأى مولر ضرورة اتباع سياسة اجتماعية لإعادة التوزيع، على الرغم من اعترافه بتأثير الحوافز التي تمثّل دافعًا مهمًا للأداء.

على النقيض من «أوكن»، الذي كان متشككًا فيما يتعلق بضرورة وإمكانيات سياسة دورة الأعمال، شكّك مولر في أن أنظمة السوق تنجذب بسرعة نحو توازن التوظيف الكامل. ومن ثم فقد اعتبر سياسة دورة الأعمال عنصرًا مهمًا حسب مفهومه. ولسوء الحظ، لم يتضح من كتاباته بأي شكل وإلى أي مدى كان يعتقد أن سياسة دورة الأعمال، وسياسة النمو، والسياسة الهيكلية مفيدة ومقبولة.

يتطلب هذا المعيار أن تؤدي جميع أشكال التدخل في السوق إلى إضعاف وظيفة التخصيص في الأسواق بأقل قدر ممكن.

يتضح مما سبق أن مولر اتفق مع مؤسسي نظام السوق الاجتماعي أو ما أطلق عليها الليبرالية النظامية أو المنظمة على الدور الذي تلعبه الأسواق المفتوحة والحرة، وأهمية القيمة الثابتة للأموال، والحاجة إلى سياسة المنافسة، وبالإضافة إلى ذلك، يعترف كلا الاتجاهين بالحاجة إلى سياسة تعمل على ضبط اختلالات التوازن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع يكتسب جاذبية خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد الركيزة الأساس في نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي وتلقى قبولً من الجميع.

كان لإسهامات علماء ومفكري مدرسة فرايبورج أثر بالغ في تطوير مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، ويُعتبر وزير الاقتصاد الألماني لودفيغ إيرهارد المؤسس الفعلي لاقتصاد السوق الاجتماعي والذي تولى السلطة في الفترة «1949-1963» تحت رئاسة المستشار الألماني كونراد أديناور، ومن ثم أصبح مستشار ألمانيا حيث عمل مع البروفيسور ألفريد مولر آرماك على تطوير نظام السوق الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية ولا زالت أفكارهما تطبق بشكل كبير حتى يومنا هذا؛ فإلى جانب أفكار وآراء مولر، وضع لودفيغ إيرهارد اقتراحات مدرسة فرايبورغ بشأن السياسة الاقتصادية موضع التنفيذ، ويحسب له أنه هو من أسهم بشكل كبير في التقدم السريع والحاسم لمبادئ اقتصاد السوق في ألمانيا ما بعد الحرب، وابتكر شعارًا خاصًا به لتلخيص تطلعاته: «الرخاء للجميع».[11]

وقد كانت بداية الانطلاق في صيف عام 1948 الذي يشار إليه على أنه ولادة نظام اقتصاد السوق الاجتماعي؛ حيث أصدر إيرهارد قانون تحرير الأسعار «Leitsätzegesetz» في 21 يونيو 1948، كما تم أيضا صياغة مشروع قانون المبادئ التوجيهية من قبل ليونارد ميكش، أحد طلاب إيكين. وقد نتج عن ذلك وفي غضون فترة زمنية قصيرة، اختفاء السوق السوداء وامتلاء واجهات المتاجر بالسلع التي كان يتم تخزينها والمتاجرة بها في السوق السوداء، والفضل في ذلك يعود لسياسة التسعير التي تعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي.

لقد كان أحد المعالم البارزة في تطور اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا هو إقرار قانون مكافحة قيود المنافسة «GWB» في عام 1957، حيث تم تنفيذ المطلب الرئيسي الذي تقدم به الليبراليون التنظيميون «مؤيدو اقتصاد السوق الاجتماعي» والذي يقضي بفرض حظر على التكتلات الاحتكارية «الكارتيلات»، على افتراض أن الاتفاقيات بين الشركات التي تحد من المنافسة ستكون دائما على حساب المستهلكين. وكان القرار الثاني المهم هو حظر إساءة استخدام المركز الاحتكاري. وقد تم لاحقًا إدخال كلا العنصرين في قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي من خلال معاهدة روما.

هذه الأحداث كانت بمثابة بداية لمرحلة طويلة من التحسن الاقتصادي في ألمانيا الغربية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.3٪ في المتوسط سنويًا وتقلصت البطالة من 11٪ في عام 1950 إلى 1.3٪ في عام 1960 وعلى الساحة العالمية، اندمجت ألمانيا بشكل متزايد في التحالفات والهياكل التجارية الغربية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بشكل كبير، نتيجة التقدم الهائل في قطاع الصناعة الألماني، ورغم ما حققه إرهارد من إنجازات إلا أنه أعتبر نجاح ألمانيا الاقتصادي «مجرد نتيجة لجهود صادقة من قبل شعب بأكمله، والذي مُنح - وفقًا للمبادئ الليبرالية - الفرصة لتطبيق المبادرة الإنسانية والطاقة البشرية مرة أخرى».

وقد نتج عن تطبيق تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي في عقد الخمسينات مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وزيادة قدرتها التصديرية وبالتالي قدرتها على سداد الديون التي فرضها الحلفاء، حيث لم تمثل نسبة سداد الديون إلا أقل من 4٪ من ناتجها الإجمالي، وحقق البرنامج انطلاقة اقتصادية خلال خمس سنوات انعكس اثرها على المجتمع الألماني من خلال تحوله إلى مجتمع منتج خدمي واستهلاكي، مجتمع تنمو فيه الطبقة الوسطى، وترتفع فيه مستويات معيشة الطبقة الدنيا من فلاحين ومهنيين، وتختفي فيه الفروق الاجتماعية بين الريف والمدن.[12]

لقد كان الهدف الرئيس لأعضاء مدرسة فرايبورغ هو تصميم إطار متين لاقتصاد السوق. إلا أنه وفي أوقات الأزمات الاقتصادية على وجه الخصوص، كانت هناك حاجة إضافية إلى اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الاقتصاد الكليّ. وقد تم التأكيد على هذه المهمة من قبل كارل شيلر الذي شغل منصب وزير الشؤون الاقتصادية من عام 1966 إلى عام 1972. وخلال فترة وجوده في منصبه، تم إقرار قانون عام 1967 لتعزيز الاستقرار والنمو، والذي رسخ تدابير سياسة الاستقرار كحل بديل، أما أهداف الاقتصاد الكليّ، والسياسات الاقتصادية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، على النحو المحدد في قانون تعزيز الاستقرار والنمو، فينظر لها على أنها موثوقة حتى الآن، ونظرًا لاحتمال ظهور أهداف متضاربة، بمرور الوقت، يشار إلى الأهداف الرئيسية بالمربع السحري، والذي يحتوي على:

كان التركيز منصبًّا في السنوات الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية على إصلاحات اقتصاد السوق ولم يكتسب عنصر العدالة الاجتماعية زخمًا إلا مع مرور الوقت، ففي عام 1957 فقط قررت الحكومة رفع المخرجات داخل نظام التقاعد، وبعد ذلك شهدت ألمانيا نمواّ في مستوى الرفاهية؛ حيث بلغت حصة الإنفاق الاجتماعي الحكومي 18.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1960 وارتفعت إلى 27.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995، ثم استقرت حصة الإنفاق الاجتماعي عند أقل بقليل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

لقد استطاعت ألمانيا أن تتبنى نظام اقتصادي مبني على أفكار ومبادئ هي خليط من أفكار الليبراليين القدامى «الفكر الاقتصادي الكلاسيكي» والليبراليين الجدد أو «الاوردوليبراليين Ordoliberalism»، أي الذين يتبنون الليبرالية المنظمة، وهو مصطلح ألماني يعني أن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها اشتقت من أسس ومبادئ هذا النظام، وخاصة المذكورة في الدستور الاقتصادي لوالتر إيكن، والتي سبق إيضاحها عند الحديث عن مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي، ثم أضاف مولر أرماك مبادئ تنظيمية اعتبرها مهامًا تنظيمية أكثر للسياسة الاقتصادية، وهي مدرجة ضمن عناصر الأسلوب لمفهوم «مولر أرماك» لاقتصاد السوق الاجتماعي والمتمثلة بـ:

حيث اعتبرها مهمة لأنها تمثل قيمة بحد ذاتها، خاصة الحرية الاقتصادية، كونها سبب الإنجاز، وقد حدد عناصر الحرية في: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وحرية الدخول والخروج من الأسواق، حرية التعاقد وأنه يجب على الحكومة أن تضمن هذه العناصر.

حيث يرى أرماك أن مبادئ الحرية وتكيف اللاتواز الاجتماعي علاقة اجتماعية اقتصادية معقدة من الجانبين النظري والعملي التطبيقي، فمن المحتمل أن تصبح هذه العلاقة ضمن إطار اقتصاد السوق علاقة صراع ونزاع، في حين أن عملية السوق يمكن أن تنتج توزيع دخل لا يعكس الجهود المبذولة في السوق، لذا يرى أرماك أنه لا بد من تطبيق سياسة اجتماعية مناسبة لإعادة توزيع الدخل.

وهي سياسية تتعلق بسياسة النمو والسياسة الهيكلية للاقتصاد.

هذا المزيج من المبادئ جعل من التجربة الألمانية نظامًا اقتصاديًا تتبناه العديد من الدول خاصة بعد النجاح الذي حققته ألمانيا الغربية سواء قبل إعادة توحيدها أو بعده، وعند إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، تم تكريس اقتصاد السوق الاجتماعي لأول مرة في القانون باعتباره النظام الاقتصادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية «في معاهدة إنشاء اتحاد نقدي واقتصادي واجتماعي مع ألمانيا الشرقية السابقة». [13]

ورغم الأداء الاقتصادي المتذبذب الذي كان أحد أسبابه الأعباء التي تحملتها ألمانيا الغربية لإعادة هيكلة الجزء الشرقي التابع للمعسكر الاشتراكي والتبني لأفكاره الاقتصادية؛ حيث بلغت التقديرات الرسمية للتحويلات المالية من ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية ما يقارب «180 مليار مارك» سنويًا منذ عام 1991 ولغاية 2003، وهو ما يعادل 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الغربية[14]، إلا أن الاقتصاد الألماني لم يتعرض لأزمات كباقي الاقتصاديات رغم أنه يعد الرافعة الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي، واحتفظ باستقرار نسبي في مؤشراته الاقتصادية الكلية، فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي 1.43٪ للفترة «1990-2023»، وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة عالميًا بعد كل من أمريكا والصين من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 بقيمة 4,59 مليار دولار في حين بلغ المعدل التراكمي للتضخم 70.7٪، وبمتوسط سنوي بلغ 2.08٪، أما البطالة فقد بلغ معدلها السنوي 6.88٪ كمتوسط لنفس الفترة في حين زاد متوسط دخل الفرد من 22,304 دولار عام 1990 إلى 52,746 دولار عام 2023 أي أنه زاد بمعدل 1.365٪.[15]

ورغم أن هناك منتقدون يعتبرون أن أهمية تدابير السياسة الاجتماعية مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية؛ ومع ذلك فقد أثبت النظام الاقتصادي الألماني مدى اعتماده على الاقتصاد الألماني، وقدرته على تجاوز أحداث وأزمات صعبة، مثل ارتفاع مستويات البطالة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تم التغلب عليها من خلال أطر سياسات النظام الناجعة وتعاون الشركاء الاجتماعيين. وقد أدى التحسن الاقتصادي الذي أعقب تبني نظام اقتصاد السوق الاجتماعي إلى تحويل ألمانيا إلى محرك النمو في أوروبا في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.

وهناك من يرى أنه لكي يستمر اقتصاد السوق الاجتماعي كنظام فاعل وناجح في ألمانيا، ينبغي على القائمين مسايرة التطورات العالمية حيث يتعين الاستجابة لحالات عدم اليقين العالمية، والتغير الهيكلي الناجم عن الرقمنة، فضلًا عن الظروف البيئية والديموغرافية المتدهورة نتيجة الشيخوخة التي يعاني منها المجتمع الألماني وما ينتج عنها من تأثير على العمالة. ولكي تكون هذه الإصلاحات ناجحة، يتعين على صناع القرار السياسي أن يعيدوا التركيز على الأهداف القوية لاقتصاد السوق الاجتماعي والمتمثلة في: توفير إطار موثوق من القواعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد في المجتمع دون عوائق.[16]

تنتمي جمهورية الصين الشعبية للمعسكر الاشتراكي، وقد طبقت نظامه المرتكز على التخطيط المركزي وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والتسعير والتحكم بقوى السوق، هذا النظام عطّل قوى الإنتاج وقتل الحافز لدى الأفراد للتميز والإبداع والابتكار والمنافسة، وحتى نهاية العقد الثامن وبداية العقد التاسع من القرن العشرين كانت الصين تصنّف ضمن الدول النامية قبل أن تتخذ خطوات وإجراءات تخلت بموجبها عن النظام الاقتصادي الاشتراكي وسيطرة الدولة وتبنت اقتصاد السوق حيث بدأت أولى خطواتها في العام 1978 مع انعقاد الدورة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني الذي كان يتزعمه دنغ شياو بينغ والتي لخصت أهداف الإصلاح الاقتصادي المنشود في الآتي:[17]

وقد تمثل الهدف الرئيس لهذه الإصلاحات تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي من أجل التصدير وهو الهدف الاستراتيجي لهذا النمو.

لقد استطاعت الصين عن طريق سياسات الإصلاح الاقتصادي المنظّم والمنتظم تلافي الأخطاء التي كانت تواكب كل مرحلة من مراحل الإصلاح؛ فعندما سمحت بأن تدار شركات القطاع العام بعقلية القطاع الخاص «فصل الملكية عن الإدارة» وسمحت بأن تتنافس شركات القطاع العام مع الشركات المملوكة للقطاع الخاص وما نتج عن هذه الخطوة من تشوهات وفساد بعض مسؤولي شركات القطاع العام إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالمنافسة والتدخل الحكومي، عمد صانعوا السياسة إلى مزيد من الإصلاح تحت شعار «استيعاب الكبير والتخلي عن الصغير»[18]؛ أي الحفاظ على الشركات الكبيرة وبقاء ملكيتها للدولة لتشكل النواة التي تنافس بها الدول الصناعية الكبيرة والمتطورة في الدول الأخرى والركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلد، والتخلي عن الشركات الصغيرة ليمتلكها القطاع الخاص.

إن نظام الأعمال في الصين وأسس اقتصاد السوق الاجتماعي يمثل مزيجًا من النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي «الاشتراكي» وبالتالي فهو أقرب إلى أنظمة الأعمال المجتمعية التي يقودها أصحاب المصلحة، ويتمتع هذا النظام بروابط أوثق بين الحكومة والشركات والبنوك والموظفين، أي توسيع طبيعة الشراكة لتشمل جميع أصحاب المصلحة «الموظفين، والمديرين، وموردي رأس المال، والمجتمع» الذين يمكنهم التأثير على قرارات الشركة أو التأثر بها.[19]

ويمكن إجمال الخطوات التي اتخذتها الصين للانتقال التدريجي لاقتصاد السوق الاجتماعي في الآتي:

انتهاج سياسة نقدية تحافظ على استقرار سعر صرف اليوان الصيني ومن ثم أسعار المنتجات.

استطاعت الحكومة الصينية تحويل العنصر البشري من عبء على الدولة والاقتصاد إلى مصدر رئيس لتقدم وتطور الصين؛ وذلك عن طريق سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس أثره الإيجابي على العنصر البشري حيث تحول المجتمع الريفي الذي كان حوالي 82٪ منه يعتمد على الزارعة منخفضة الإنتاجية إلى العمل في قطاعات أخرى عالية الإنتاجية، وقد عمدت على تشجيع التعليم ووضع خطط للارتقاء بالجامعات الصينية لكي تنافس أفضل الجامعات على مستوى العالم، وفي مجال الصحة وبعد أن اتضح لها خطأ سياستها في مجال التأمين الصحي اتجهت لتبني سياسة في مجال الرعاية الصحية توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتحويل الصحة من خدمة سوقية إلى خدمة حكومية عن طريق إدخال نظام التأمين الصحي لـ 75٪ من السكان تلتها خطوة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة والتنافس على تقديم خدمات صحية أفضل وكذلك تشجيع التأمين الصحي الخاص ما نتج عنه قطاع صحي مزدوج؛ مستشفيات تابعة للقطاع الخاص تقدم خدماتها للميسورين وأخرى حكومية تقدم خدماتها لعامة المواطنين.[21]

لقد ربطت الصين قطاعي التعليم والصحة بالنمو الاقتصادي، فهما مؤثران في النمو والتنمية. وبالتالي، يجب أن ينعكس أثر النمو على جودة التعليم والخدمات الصحية، وهذا ما ظهر جليًّا في سياسات الإصلاح التي اتخذتها لتصحيح الاختلالات فيهما. وقد نتج عن انتهاج الصين لاقتصاد السوق الاجتماعي تطوراتٌ اقتصادية واجتماعية يمكن إجمالها في التالي:

كانت الصين قبل عام 1990، ليس لها وجود أو ذكر ضمن الاقتصادات العشرة الكبرى، وفي عام 1990، احتلت المركز العاشر بناتج بلغ 1.03٪ ترليون دولار، ارتفع ليصل إلى 17,17 ترليون دولار عام 2023، أي انه زاد بمقدار 1667٪ لتحل الصين المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت تحتل المرتبة العاشرة، لقد شهد الاقتصاد الصيني نموًا مضطردًا خلال الفترة 1990 وحتى 2023، ليكون الأسرع بين اقتصادات العالم؛ حيث ارتفع من 3.8٪ عام 1990، وهو أدنى معدل ليصل إلى 10.7٪ عام 2000، ثم إلى 10.6٪ عام 2010، ثم تراجع ليصل إلى 6.7٪ عام 2018، وفي عام 2023، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2٪. أما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع من 317.9 دولار عام 1990، ليصل إلى 12614.1 دولار عام 2023، أي أنه زاد بمقدار 3867.9٪ لينتقل المواطن الصيني من مواطني الدول ذوي الدخل المنخفض إلى مواطني الدول ذوي الشريحة العليا متوسطة الدخل مقتربًا من شريحة الدول مرتفعة الدخل حسب تصنيفات مجموعة البنك الدولي.[22]

جدير بالذكر أنَّ للاستثمار الأجنبي المباشر دورًا فيما وصلت إليه الصين من تقدم، حيث بلغ حجمه عام 2022 حوالي 189.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.5٪ مقارنة بعام 2021. كما لعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكِّل حوالي 97٪ من إجمالي الشركات في الصين، دورًا بارزًا في التحول الذي شهدته جمهورية الصين الشعبية.

بدأ الحديث عن الإصلاح الاقتصادي في سورية منذ منتصف الثمانينيات، وقد مرَّت عملية الإصلاح بعدة مراحل:

بدأت هذه المرحلة في عقدي الثمانيات والتسعينات من القرن العشرين، حيث اتَّبعت الحكومة بدءًا من منتصف الثمانينات سياسة مالية انكماشية هدفها تخفيض العجزِ في الميزانية، وتخفيض نسبة التضخم المتزايدة، ولم تؤد تلك السياسة إلى نتائج جيدة، بل على العكس كانت نتائجها سلبية على الاقتصاد ومؤشراته، فقد زادت معدلات البطالة والفقر وتأثرت حركة التنمية، الأمر الذي أدى إلى دخول الاقتصاد السوري في موجة من الركود حتى وصل معدل النمو عام 1998 إلى 1.8٪ ثم تدهور إلى ما يقرب من الصفر، قابل ذلك ارتفاع معدل النمو السكاني الذي بلَغَ في نهاية القرن العشرين 2.7٪ في حين بلَغَت معدلات قوة العمل 3.4٪.

لقد كان لمعدلات النمو الاقتصادي المنخفضة تأثيرًا كبيرًا على الاستثمار، الذي هبط إلى 18٪ كنسبة من الناتج القومي الإجمالي بعد أن كانت في السبعينيات تتراوح ما بين 25 إلى 30٪.

ولأن تلك السياسات كان لها أثرًا وصدى سلبيًا واسعا، فقد كان لابد من اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجتها، الأمر الذي شجع البعض على المطالبة بالتَّوجه نحو اقتصاد السوق الحر، بما فيه من تحرير للتجارة، وتشجيع القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد، والرضوخ إلى توصيات ومطالب البنك وصندوق النَّقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، بما فيه من تقليص لدور القطاع العام، عن طريق الخصخصة، وذلك من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، والالتحاق بركب العولمة، إلى آخر ما هنالك من إجراءات تفضي إلى القضاء على كل مظاهر نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يطبق في سبعينات القرن العشرين وما تحقق به من مكاسب اقتصادية واجتماعية.

وقد تضمنت السياسات إصلاحًا لكلٍ من العرض والطلب:

وقد أدَّت تلك السياسات الانكماشية إلى انخفاضٍ في عجز الموازنة العامة واحتواء التضخم وتثبيت سعر الصرف، ولكن دون الالتفات إلى أهمية النمو وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هي مرحلة بدأ فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتَّحول إلى اقتصاد السوق، والتي كانت أبرز خصائصه:

وقد اتَّسمت سياسات الإصلاح الاقتصادي في سورية بما يلي:

وبالرغم من هذه الإصلاحات إلا أنها لم تكن بالنجاعة الكافية لإحداث التغيير المطلوب على أرض الواقع؛ وذلك بسبب القصور في القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية؛ حيث لم يتم إعادة النظر فيها بما يتماشى مع سياسات الإصلاح، كذلك لم تقم الحكومة بإصلاح السياسة النقدية وتوفير التسهيلات الائتمانية بما يتلاءم مع اقتصاد السوق ودور القطاع الخاص الجديد فيه، بالإضافة إلى عدم الجدية في إصلاح القطاع العام، فقد كانت المحاولات جزئية ولم تكن نابعة عن تصور تصحيحي شامل ما جعل الاقتصاد السوري حائرًا بين التخطيط والقطاع العام وبين متطلبات اقتصاد السوق.

في منتصف عام 2000، قدم الرئيس السوري السابق «بشار الأسد» خطة سميت بـ «سياسة التطوير والتحديث» ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية:

وقد تمحورت الخطوات الرئيسية للإصلاح والتطوير والتحديث على أساس الأفكار التالية:

وقد أَفضت هذه الخطوات إلى تبلور الرؤية حول ماهية الاقتصاد السوري الذي بات منذ حزيران 2005 يحمل اسم «اقتصاد السوق الاجتماعي».[24]ورغم المحاولات الحثيثة والإصلاحات الاقتصادية التي حاول النظام والحكومة السورية من خلالها الانتقال من الاقتصاد ذي الصبغة الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي إلا أن هناك من يرى أن هناك صعوبات وتحديات جمة تواجه هذا الانتقال نوجزها في الآتي:[25]

يعتبر معدل النمو الاقتصادي مؤشر مهم على نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي، وتدني هذا المعدل دليل على فشل تطبيق هذا النظام، وبالنظر إلى معدلات النمو الاقتصادي التي حققها الاقتصاد السوري يتضح ضآلة هذا المعدل والذي لم يبلغ المستوى المرغوب والمطلوب تحقيقه في الدول ذات الدخل المنخفض وهو 7٪؛ حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو 3.7٪ في الفترة من 1997 وحتى 2009.

تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو المستهدف خلال الخطة الخمسية العاشرة هو 7٪ وقد ساهمت العوامل الخارجية بشكل أساس في معدلات النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة المذكورة وكذا اعتماده على قطاعات ريعية مثل النفط والزراعة وتراجع مساهمة الصناعة التحويلية التي تعتبر حجر الزاوية في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي.

يعاني الاقتصاد السوري من مشكلة البطالة حيث بلغ متوسطها 10٪ مع نسبة 18٪ كباحثين عن عمل، وذلك نتيجة لتركيبة سوق العمل التي تجمع بين الحركات الواسعة للهجرة من الريف إلى الحضر، تباطؤ الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستويات البطالة. فبينما كان معدل النمو السكاني يميل إلى الانخفاض في السنوات الأخيرة، كان معدل نمو القوة العاملة يحافظ على مستوى مرتفع نتيجة تزايد النزعة إلى المشاركة في القوة العاملة بين أفراد المجتمع. حيث أن عدد الملتحقين الجدد بسوق العمل في العقد الأول من الألفية الثالثة وصل إلى 300 ألف سنويًا، ولا يعود الارتفاع في عدد القوى العمالة إلى النمو السكاني فقط وإنما إلى ضعف الطلب على البضائع السورية وبالتالي حالة الركود الاقتصادي التي سادت، والفروقات في تركيبة العرض والطلب على العمل من حيث الكفاءة المطلوبة. حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل وفق المكتب المركزي للإحصاء عام 2009 حوالي 442,953 ألف متعطل وفي عام 2010 حوالي 468,010 ألف متعطل بنسبة زيادة 5٪. وبحسب الإحصاءات، يدخل سوق العمل سنويًا 200,000 إلى 250,000 طالب عمل وهو ما يعادل 3.7٪ من حجم العمالة، وهذا يخلق تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد وصانعوا السياسات لاقتصادية الكلية.

يلعب المستوى التعليمي للمشتغلين دورًا كبيرًا في انخفاض الإنتاجية في سورية وبحسب الدراسات المشار إليها سابقًا فإن أكثر من 75٪ من إجمالي العمالة هم من حملة الشهادة الإعدادية فما دون، في حين أن حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا لا يمثلون أكثر من 8.5٪ من القوة العاملة، وهذا ما يجعل النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي إلى معدلات مرتفعة أمرًا صعبًا، حيث تؤكد أغلب النظريات الاقتصادية في نماذجها حول النمو الاقتصادي على أهمية البشر كمورد اقتصادي مهم في عملية النمو الاقتصادي، ومن المعلوم أن التعليم والتدريب هما أساس بناء الموارد البشرية. ولا يمكن بهذه التركيبة دخول سباق التنافسية مع دول العالم التي لديها سبق في التعليم والبحث العلمي ولا يمكن بناء صناعات ذات تقانة متقدمة وفق هذه الظروف، ما يعطي أولوية قصوى للتعليم الكمي والنوعي بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المستمرين.

يكمن الخلل في توزيع الدخول في زيادة حصة الأرباح والريوع على حساب حصة المرتبات والأجور، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي أثر على القيمة الحقيقية للأجور في أغلب السنوات نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية مع ثبات الأجور الإسمية.

في حال استمر إنتاج النفط عند مستواه فمن المتوقع أن تنخفض عائدات الصادرات من 3 مليار دولار أمريكي عام 2003 وهو ما يعادل 14٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بحلول عام 2011، ومن المتوقع أن تصبح سورية مستوردًا صافيًا للنفط.

يشكل الغذاء أولى الحاجات الأساسية لدى الإنسان، ويعد الاكتفاء الغذائي أو الاعتماد الذاتي الغذائي أول المتطلبات الأساسية للأمن الوطني الاستراتيجي والأمن الاقتصادي والاجتماعي وبذلك يعد الاكتفاء الغذائي وتوفرًا كميات كبيرة من الغذاء والمحاصيل الزراعية عنصرًا أساسيًا من عناصر الرفاه الاجتماعي وشرطًا مسبقًا للتنمية الاجتماعية الأمر الذي يجعله «أي الاكتفاء الغذائي» عنصرًا أساسيًا من عناصر اقتصاد السوق الاجتماعي وشرطًا مسبقًا لتحقيقه وازدهاره، وقد شهد القطاع الزراعي في سورية تراجعًا بين عامي 2005 و2010؛ حيث بدأت قيمة الإنتاج الزراعي بالانخفاض من عام 2007 حتى عام 2009 ثم ارتفعت قليلًا عام 2010، حيث انخفض عام 2007 بمقدار 12.6٪، وبلغت نسبة الانخفاض 5.9٪، عام 2008، ثم عاد للارتفاع بمقدار 10.7٪، عام 2009 إلا أنه لم يصل لحجم الإنتاج القياسي المحقق عام 2006.

تزايد السكان في سورية بمعدل عام وصل إلى 3 - 4٪ سنويًا خلال العقود الأربعة التي تلت الاستقلال، حيث كانت نسبة النمو السكاني في سورية من أكبر النسب في العالم. لكن هذا النمو بدأ بالتراجع في فترة التسعينات والوقت الحالي، ليصل إلى حوالي 2.5٪، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل أهمها تراجع الدخول في فترة من الفترات وتضاؤل العائدات النفطية والظروف الطبيعية التي مرت على البلاد من الجفاف وشح الأمطار وركود البناء السكني التعاوني وصعوبة تأمين مسكن ملائم وإنهاء الدولة لالتزامها بتشغيل الخريجين وانتشار البطالة.

وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة تؤثر زيادة عدد السكان على الخدمات التي تقدمها الدولة، وتزداد الضغوط الاجتماعية مما يقف عائقًا في وجه تحقيق الرفاه الاجتماعي.

اصطدم نظام الرعاية الاجتماعية بصعوبات متزايدة نتيجة انقطاع المعونة الخارجية، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع إيرادات الدولة خلال الثمانينات، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات خلال التسعينات من القرن الماضي. ومع التحولات الاقتصادية الجذرية التي شهدتها سورية في بداية القرن الحادي والعشرين، وإلغاء الدعم عن السلع الغذائية، وتقلص الفائض في إيرادات الدولة، لم يعد من الممكن التوسع في النفقات الاجتماعية، مما أثّر على السياسات الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن.

على الدولة القيام بمبادرات لتحسين العلاقات السياسية بينها والمواطن والأطراف المختلفة وتحقيق التوازن بين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، وأن يكون الهدف من المبادرات إحداث تغيرات سياسية فائقة الأهمية تعزز الديمقراطية وتشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فاقتصاد السوق الاجتماعي شعار يحمل تحديا كبيرا لأن تمويل التنمية الاجتماعية يتناقض مع متطلبات السوق وبالتالي فان تجاوز هذا التناقض لا يمكن أن يتحقق إلا ببذل جهود إنمائية اقتصادية، اجتماعية، سياسية وديمقراطية بصورة متواصلة ومستمرة وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا برفع الإنتاجية باستمرار وتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الفائض الاقتصادي من جهة وتطبيق سياسات عادلة في مجال الضريبة وإعادة توزيع الدخل في المجتمع وتعميق الخدمات الاجتماعية مع ترشيدها من جهة أخرى.

وفي هذا السياق كان هناك قصور في تطبيق أنظمة وقوانين الحرية الاقتصادية وحقوق الإنسان في سوريا، فالمادة «13» من الدستور السوري ما زالت تنص على أن الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

تقتضي مبادئ الحوكمة الفصل بين السلطات والشفافية والمسألة والمحاسبة، ولكي يتحقق ذلك فإن الفصل بين السلطات هو أولى الأولويات، وفي حالة سورية فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ومجلس الدولة يتبعان رئاسة مجلس الوزراء.

وللانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي لابد من فصل وإخضاع هذه الأجهزة الرقابية إلى سلطة مجلس الشعب أو إلى رئيس الجمهورية، وفي هاتين الحالتين البديلتين فقط تصبح هذه الأجهزة أكثر مصداقية وشفافية وأصوب أداء.

لانخفاض الإنتاجية أسباب كثير لكن أخطرها وأكثرها تراجع المستوى التعليمي لعنصر العمل، وفي سورية بلغ معدل العاملين الذين يحملون مؤهل الابتدائية فأقل 66٪ من إجمالي العمالة و12٪ يحملون الشهادة الإعدادية «الأساسية»، بيمنا بلغ معدل حملة الشهادة الجامعية 7٪ فقط وهذا مؤشر على ضعف التعليم والتأهيل والتدريب للعمالة الأمر الذي يدل على أنه لا يمكن إقامة صناعات متطورة منافسة محليًا وإقليميا ودوليًا.

إن بناء نظام وطني للتفاوض الاقتصادي والاجتماعي، واعتماد سلّم وطني متحرك للأجور مهمتان لا غنى عنهما لتطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية، وهاتان المهمتان تستلزمان إصلاحا وتجديدًا في الحياة الوطنية عمومًا والنقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال خصوصًا، إصلاح يقوم على أساس الاستقلال التنظيمي والرجوع إلى القواعد العمالية وتجديد الحياة النقابية في القطاعات الاقتصادية والمدن والمحافظات، ورفع كفاءة الاتحاد والنقابات فكريًا واقتصاديًا وتفاوضيًا، وتأهيل أعضاء الاتحادات والنقابات للدفاع عن مطالبها في إطار العقد الوطني الاجتماعي والوحدة الوطنية، وذلك بالتعاون الوثيق والاشتراك مع الجهات الاجتماعية الأخرى، وإدارة العلاقة مع كلا من الدولة والحزب الحاكم ومنظمات أرباب العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.

تنظيم السوق وتحديد أدوار الفاعلين فيه شرط ضروري لعمل السوق الحر، وفي إطار السوق الاجتماعي يصبح ذلك أولوية، فالسوق في سورية غير منظم وغير منضبط، لعدم فاعلية التشريعات والقوانين الناظمة لعمل السوق وخاصة مكافحة الاحتكار الذي يلعب دورًا مهمًا في اقتصاد السوق الاجتماعي، لما له من دور كبير في حماية المستهلك والصناعات الناشئة.

وعلى الرغم من وجود جهاز جديد لمكافحة الاحتكار في سوريا، لكنه يبقى حديث العهد ويحتاج لدرجة كبيرة من الاستقلالية والتطوير الدائم لإدخال نطاقات جديدة يستطيع التدخل فيها وخاصة مع تطور الاقتصاد، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين فيه وزيادة أعدادهم وتخصصاتهم.

كما أن المنظمات العمالية والمهنية ومنظمات أرباب العمل، ليس لها دور حقيقي فاعل من جهة التعبئة والتنظيم وفرض المعايير والرقابة على الأداء المهني لأعضائها، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في تفعيل القواعد العمالية.

مؤسسات الضمان الاجتماعي وخاصة الصحية قليلة جدًا، حيث تم مؤخرًا استحداث مؤسسة شام للضمان الصحي واتُخذ قرارًا بأن يشمل هذا الضمان جميع العاملين في الدولة، كما أن دور القطاع الخاص في هذا المجال وما يقدمه للعاملين لديه غير ملموس. كذلك مؤسسات حماية المستهلك لم يتم تفعيلها بشكل يحقق الغاية من وجودها وهي حماية المستهلك من الغش.

مما سبق يتضح أن التجربة السورية في الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ما زال أمامها الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسة والتنظيمية خاصة مع الظروف التي تمر بها سورية من حرب مازالت قائمة وستترك آثارها لفترة من الزمن.

في دراسة أعدها الدكتور أحمد محيي الدين محمد التلباني في العام 2019 بعنوان التجربة الاقتصادية الماليزية التقويم والدروس المستفادة، أوضح كيف أصبحت ماليزيا واحدة من الاقتصادات المتقدمة، وذلك نتيجة للتجربة الماليزية في عملية التنمية الاقتصادية التي تعد واحدة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية، والنقطة الأساسية التي انطلقت منها ماليزيا هي سياسة الاعتماد على الذات، وتعد التجربة الماليزية من التجارب التنموية الجديرة بالاهتمام والدراسة لما حققته من إنجازات كبيرة يمكن أن تستفيد منها الدول النامية كي تنهض من التخلف الاقتصادي.

لقد كان الناتج المحلى الإجمالي لماليزيا قريًبا من الناتج المحلى الإجمالي في هايتي وهندوراس ومصر، وأدنى من الناتج المحلى الإجمالي في غانا بحوالي 5٪، لكن وفقًا لتقديرات عام 2010 فقد تضاعف دخلها لـ 7 أو 8 أمثال الدخل في غانا، وأكثر من خمسة أضعاف الدخل في هندوراس، وأكثر من ضعفي ونصف الدخل في مصر. وتحتل ماليزيا الآن مرتبة عليا بين مجموعة الدول التي حققت نموًا هائلًا على مستوى العالم، لتقف إلى جانب الصين وتايوان وكوريا الجنوبية.

وفي سبيل رفع مستوى معيشة المواطن الماليزي، وضعت ماليزيا خططًا للقضاء على الفقر المدقع، فانخفض معدل الفقر إلى 2.8٪ في 2010، ثم إلى 0.4٪ عام 2015، ونجحت ماليزيا في تقليص الفوارق في الدخول، بعد أن كانت تلك الفوارق سببًا في التوترات بين المجموعات العرقية في ما مضى. ولم تحقق ماليزيا هذه الغاية بإنزال الأعلى إلى الأدنى، بل برفع الأدنى إلى الأعلى.

وفيما يخص سياسة التوزيع فقد استطاعت ماليزيا أن تدمج الفئات المتواضعة والعمالة الأجنبية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال رفع دخولها وجني ثمار رفع الكفاءة الاقتصادية، وانعكس ذلك إيجابيًا على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم، وتوفير الضروريات من غذاء وعلاج وتعليم، وكان أكبر المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي هم الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى والمجموعات العرقية الأكثر فقرًا في المجتمع، والأقاليم الأقل نموًا.

ونتيجة لهذه السياسات الناجحة فقد حققت ماليزيا خلال العقود الأربعة الماضية قفزات هائلة في التنمية البشرية والاقتصادية، فأصبحت الدولة الصناعية الأولى في العالم الإسلامي، وكذلك الحال في مجال التجارة الخارجية، من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة، مما انعكس في تنويع مصادر دخلها القومي من الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والسياحة، ولذا حققت تقدمًا ملحوظًا في معالجة قضايا الفقر والبطالة، والفساد، وقد حققت ماليزيا هذه الطفرة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الهائل نتيجة عدة عوامل يمكن إيجازها في التالي:

يعد نظام الحكم في ماليزيا خليطًا من الديمقراطية البرلمانية الفيدرالية والملكية الدستورية. فالملك يُنتخب كل خمس سنوات من قبل مجلس السلاطين المكوّن من تسعة أشخاص، أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس الوزراء المنتخب، الذي يتمتع، وفقًا للنظام الأساسي، بالسلطات الحقيقية. وينص الدستور على أن يكون رئيس الوزراء عضوًا في مجلس النواب، وهو عادةً ما يكون زعيم الأغلبية البرلمانية أيضًا.

ويتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ «ديوان نيجارا»، ومجلس النواب «ديوان الرعية»، ويتم اختيار أعضاء مجلس الوزراء أيضًا من بين أعضاء البرلمان. والمجلس ورئيسه مسؤولان مسؤولية مباشرة أمام البرلمان.

وتعمل الحكومة بشكل دؤوب على ضمان الاستقرار الاجتماعي في مجتمع متعدد الأعراق والأديان، حيث يتمثل الهدف الأساسي من نشاطات وسياسات الحكومة في تخفيف التوتر وتجنب النزاعات العرقية، حتى إن شرعية الحكومة أصبحت مستمدة ليس فقط من الانتخابات الديمقراطية، وإنما أيضًا من قدرتها على تحقيق هذا الهدف.

تقوم فلسفة التنمية في ماليزيا على فكرة أن التنمية الاقتصادية والبشرية تقود إلى المساواة في الدخل، ولذلك لا بد أن تنعكس مكاسب التطور الاقتصادي على حياة الفرد بمختلف مناحيها، من خلال توجيه الاهتمام نحو ترقية المنظومة التعليمية والنهوض بها، مما يؤدي إلى خلق سياق تنموي متكامل ينعكس على تحسين باقي القطاعات، بشرط أن يكون الفقراء والعاطلون عن العمل والمجموعات العرقية الأكثر فقرًا هم أول المستفيدين من ذلك. وقد قامت فلسفة التجربة الماليزية، وفق الرؤية الإسلامية للنظام الاقتصادي، على عدد من المبادئ، أهمها:

اعتمدت التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المحاور الأساسية الآتية:

لقد نمت ماليزيا وتطورت اقتصاديًا واجتماعيًا بتبنيها نظامًا اقتصاديًا يراعي مصلحة الفرد والجماعة على حد سواء، وبإمعان النظر في هذا النظام ذي الصبغة الإسلامية سنجده لا يبتعد كثيرًا عن اقتصاد السوق الاجتماعي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

هل يمكن لليمن تطبيق نظام السوق الاجتماعي؟

للإجابة على السؤال، لا بد من تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي اليمني، وهل يتوافق مع متطلبات الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، نبدأ بمقارنة الظروف المشتركة للتجارب السابقة ضمن السياق اليمني، واستعراض الاستنتاجات قبل أن نتعمق بمناقشة واقع الاقتصاد اليمني بشكل مستفيض.

تتشابه اليمن مع بعض الدول المدروسة في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يوفر أساسًا لمقارنة قابلة للتطبيق. ومن هذه الجوانب المشتركة:

ومع ذلك، فإن اليمن تتميز ببعض الخصوصيات التي قد تتطلب استراتيجيات مختلفة، مثل:

جدول «1»

تحليل التجارب الدولية السابقة ضمن السياق اليمني

|

العنصر |

ألمانيا |

الصين |

سوريا |

ماليزيا |

اليمن |

|

الاستقرار السياسي |

مستقر |

متذبذب في البدايات |

ضعيف |

مستقر |

غياب الاستقرار |

|

البنية التحتية |

قوية |

متطورة |

محدودة |

متوسطة |

متهالكة |

|

التنمية البشرية |

عالية |

متوسطة |

منخفضة |

متقدمة |

منخفضة |

|

تدخل الدولة |

معتدل |

قوي |

مفرط |

متوازن |

مفرط أو ضعيف |

يعاني الاقتصاد اليمني عددًا من الاختلالات التي تعيق مسيرة التنمية، وتحول دون تحقيق معدلات نمو تساعد على الخروج من حلقة الفقر التي يعيشها غالبية السكان.

لقد اتسم الوضع الاقتصادي في اليمن خلال الفترة الماضية بضعف الأداء واختلال في التوازن الاقتصادي داخليًا وخارجيًا، وتذبذب في معدل النمو الاقتصادي، ووصل الأمر إلى حالة من التردّي يصعب تحمُّلها في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة والسوء؛ فالفقر والبطالة متفشيان ومؤشراتهما مرتفعة للغاية، صاحب ذلك غياب الخدمات الأساسية وتدني مستوى الموجود منها وإذا قارنا مستوى الأداء ومؤشرات الإنجاز بدليل التنمية المستدامة سندرك حجم الفجوة والبون الشاسع بين ما هو متحقق وما يجب أن يكون.

لقد جاء في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية «2012-2014» الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن حقق معدل نمو سالب بلغ 19.1٪ عام 2011، وأن مستوى الخدمات المقدمة من الدولة تتسم بالضعف الشديد؛ فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42٪ من السكان، أما إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة فتصل إلى حوالي 26٪، و16٪ من السكان على التوالي، ومعدل التضخم بلغ 23.2٪ بنهاية عام 2011.

ورغم أن البيانات الرسمية التي تصدر غالبًا ما تكون غير واقعية ويتم التشكيك فيها، إلا أن هذه البيانات والمؤشرات توضح وبجلاء هشاشة الاقتصاد اليمني، والصعوبات التي يعاني منها المواطن، وكان لتركيز الدولة على قطاع النفط وركونها على عوائده أثره البالغ فيما يعانيه الاقتصاد اليمني من خلل هيكلي؛ تمثل في تخلف القطاعات الأخرى سواء أكانت قطاعات الإنتاج السلعية؛ كالزراعة التي تستخدم وسائل إنتاج تقليدية في الغالب وتعتمد على مياه الأمطار، وتعاني من صعوبات جمة، أو الصناعات التحويلية التي تتركز في مجموعة من المنتجات المتنافسة في مجال الأغذية الخفيفة والمشروبات وتعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى قطاع الخدمات بمختلف أنشطته والذي مازال يغلب عليه العشوائية والتخلف.

ونظرًا لعدم توفر البيانات الصحيحة عن الوضع الاقتصادي في اليمن؛ فمن الصعوبة بمكان تشخيص الوضع بدقة، لكننا سنتعامل مع ما هو متوفر من بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء.

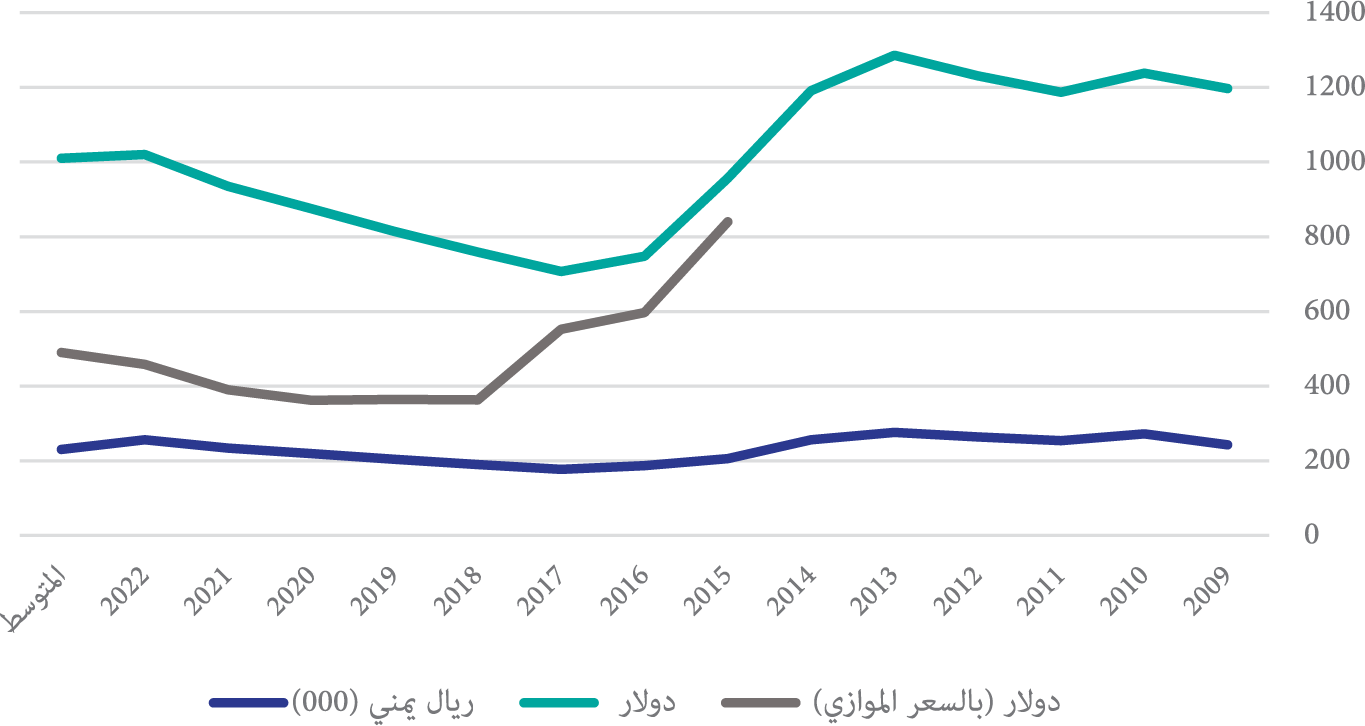

وهو المعدّل اللازم لإحداث تغيير حقيقي في متوسط دخل الفرد السنوي، ومن ثمّ في مستوى معيشته؛ حيث ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة عن الحد الأدنى المحدد للدول الأقل نموًا لمضاعفة ناتجها المحلي، والذي يبلغ 7٪ سنويًا؛ وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الفترة «2001-2011» حوالي 3.1٪ [26]، جدير بالذكر أن هذا المتوسط تأثر وبشدة بمعدل النمو لسنة 2011، والذي حقق رقمًا سالبًا بلغت قيمته 15.3٪، وهذا المعدل يختلف عما ورد في تقرير وزارة التخطيط[27] والذي قُدّر بـ 19.1 . لقد تأثر معدل النمو الاقتصادي وبشدة؛ بالأوضاع التي عاشها ويعيشها اليمن منذ عام 2011 ونتيجة لذلك حقق معدلات سالبة خلال الأعوام 2011 و2012 وما إن بدأ الاقتصاد بالتعافي بتحقيق معدل نمو موجب عام 2014 حتى عاد ليحقق معدلات نمو سالبة خلال الأعوام «2014-2018»، قبل أن يسترد الاقتصاد جزءًا من عافيته، ويحقق معدلات نمو موجبة بعد ذلك. وبشكل عام، بلغ متوسط معدل النمو للفترة «2009-2022»، «-5.2٪». جدول «2» يوضح معدل ومتوسط معدل النمو السنوي للفترة من 2009 إلى 2020 بالأسعار الثابتة.

|

السنة البيان |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

متوسط الفترة |

|

الناتج المحلى الإجمالي |

-15.24 |

-1.1 |

5.34 |

-11.2 |

-36.1 |

-15.0 |

-10.6 |

-0.8 |

1.4 |

1.2 |

1.7 |

2.3 |

-5.2 |

|

الناتج غير النفطي |

4.1 |

-13.9 |

4.86 |

2.7 |

-24.8 |

-15.0 |

-9.4 |

-2.1 |

1.1 |

1.1 |

1.1 |

2.3 |

-2.8 |

|

الناتج النفطي |

-18.6 |

-17.6 |

14.7 |

-16.5 |

-74.5 |

-15.4 |

-22.9 |

13.9 |

5.4 |

2.4 |

2.8 |

1.3 |

-9.6 |

صُنِّف اليمن خلال الفترة «1990-2010» ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة؛ حيث كانت قيمة دليل التنمية البشرية تقل عن «0.5» درجة. «الثور؛ 2011: 36» واحتل المرتبة رقم 154 من أصل 184 بلد، حسب تقرير مؤشرات التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011. وتراوح تصنيف اليمن في تقرير التنمية في العالم ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض والمنخفض؛ حيث بلغ متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج القومي الإجمالي للفترة «2000-2011» بسعر السوق 921.5 دولار أمريكي. وقد تراجع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1247 دولار عام 2014 إلى 485 دولار عام 2017 [28] ليصل إلى 290 دولار عام 2018 «رغم التحفظ على الرقم نظرًا لوجود نسبة كبيرة من موظفي الدولة لا يستلمون مرتباتهم، كذا احتساب سعر الصرف عند 250 ريال للدولار في حين فاق سعر الصرف 600 ريال للدولار في المحافظات الشمالية» مما يعني انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 7,76٪ وبالتالي مستوى المعيشة إلى أدنى حد، وأصبحت اليمن تقع في مصاف الدول الأشد فقرًا في العالم، والجدول التالي يوضح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفترة «2009-2022»:

جدول «3»

مؤشرات متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي «2009-2022» بالأسعار الثابتة

|

العام/ البند |

ريال يمني |

دولار |

دولار «بالسعر الموازي» |

|

2009 |

243 |

1,197 |

|

|

2010 |

272 |

1,238 |

|

|

2011 |

254 |

1,187 |

|

|

2012 |

264 |

1,231 |

|

|

2013 |

276 |

1,286 |

|

|

2014 |

256 |

1,191 |

|

|

2015 |

206 |

957 |

840 |

|

2016 |

187 |

748 |

597 |

|

2017 |

177 |

707 |

552 |

|

2018 |

190 |

759 |

363 |

|

2019 |

204 |

814 |

364 |

|

2020 |

219 |

875 |

362 |

|

2021 |

234 |

935 |

390 |

|

2022 |

256 |

1,020 |

458 |

|

المتوسط |

230.6 |

1010 |

490 |

وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 إلى 48.5٪ من حجم السكان يتوزعون بين 59٪ في الريف و23٪ في الحضر. ثم قفزت في عام 2016 إلى حوالي 78٪ من حجم السكان حتى وصلت إلى حوالي 85٪ عام 2018، ويشير تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 إلى أن 85٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، لتحتل اليمن المرتبة 116 من بين 117 دولة في مؤشر الجوع العالمي والذي بلغ 45.9 نقطة.[29]

وقد ارتفعت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر في اليمن من 19.1٪ عام 1992، لتصل إلى 40.1٪ عام 1998، ثم 34.8٪ عام 2005، ووصلت هذه النسبة إلى 48٪ عام 2014 ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 80٪ عام 2022، وتبلغ اليوم نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الدولي المدقع «أقل من 2.15 دولارا في اليوم» في اليمن 19.2٪ مقارنة ب 7.5٪ كمتوسط للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعيش حوالي ثلاثة أضعاف الفقراء في الريف اليمني؛ حيث تبلغ نسبتهم 59.2٪ مقارنة بحوالي 23.9٪ في الحضر، وترتفع نسبة الفقراء في أوساط الأسر التي تعولها «تترأسها» نساء 53٪ مقابل 48٪ في الأسر التي يعولها رجال.[30]

ويعاني 12.3 مليون يمني من نقص التغذية كمتوسط للفترة «2019-2021»، مقارنة 4.8 مليون كمتوسط للفترة «2000-2001»، وبلغ معدل انتشار نقص التغذية في اليمن للفترة «2019-2021» حوالي 41.4٪ وهذا المعدل يزيد بمقدار 14.1٪ عن المعدل المسجل في الدول ذات الدخل المنخفض البالغ 27.3٪ وأكبر بنحو أربع مرات عن المتوسط العالمي البالغ 9٪، في حين بلغ هذا المعدل 11٪ في الدول العربية.

وتعاني حوالي 47٪ من الأسر اليمنية من عدم كفاية الغذاء، فيما 24.9٪ من الأمهات الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية عام 2021، كما لا يحصل أكثر من 11.5٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين «6-23» شهرًا على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول، كما أن 20.1٪ من النساء الحوامل والمرضعات مصابات بسوء تغذية حاد و71٪ منهن يعانين من فقر الدم عام 2022، وقد احتلت اليمن المرتبة الثانية بين أسوأ 12 دولة في سوء تغذية النساء.[31]

وكانت النساء الفئة الأكثر تأثرًا نتيجة انخفاض مستوى الإنفاق، بل وانعدامه لدى بعض الأسر، مما ترتب عليه انخفاض كبير في مستوى التغذية وتراجع حاد في الخدمات الصحية لدى الإناث، ارتفاع معدلات التسرب من التعليم لدى الفتيات، بالإضافة لعودة انتشار ظاهرة الزواج المبكر.[32]

يصنف المجتمع اليمني بأنه مجتمع فتي؛ حيث يغلب عليه فئة صغار السن والشباب، وتبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 43٪ من إجمالي السكان المقدر عددهم بحوالي 23.833 مليون نسمة حسب البيانات الواردة في كتاب الإحصاء السنوي لعام 2011. وبلغ إجمالي المشتغلين «15 سنة فأكثر» 4.781 مليون نسمة، مقابل 18.373 مليون نسمة لا يعملون، الأمر الذي يرفع نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية إلى 484٪، بينما تبلغ نسبة الإعالة العمرية 84٪.[33]

وتمثل البطالة أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنمية في اليمن، خاصة وأنها تتركز في أوساط الشباب؛ وبحسب البيانات الرسمية فقد بلغت 17.8٪ حسب نتائج مسح عمالة الأطفال لعام 2010، هذه النسبة ترتفع في فئة الإناث؛ حيث بلغت 39٪ مقابل 11٪ في فئة الذكور.

وقد أظهرت البيانات المنشورة في كتاب الإحصاء السنوي لعام 2010 ارتفاع نسبة غير النشطين اقتصاديًا، حيث بلغ متوسط هذه النسبة 57.4٪، وهذا المعدل المرتفع يوضح لنا بجلاء حجم الطاقات البشرية المعطلة والمهدرة في اليمن، والتي لو استغلت بفعالية لتحولت إلى أهم الموارد الاقتصادية للبلد، ورغم ان معدّلات البطالة في الإحصاءات الرسمية مرتفعة، إلا أن هذه النسبة التي بلغ متوسطها للفترة من «2004-2010» حوالي 15.3٪ تعتبر ضئيلة مقارنة بالمعدلات التي توردها التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والتي تقدر معدل البطالة بـ 35٪ من قوة العمل، بل أن بعض التقارير غير الرسمية تقدر معدل البطالة بـ 40٪ من قوة العمل.

جدير بالذكر أن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية «2012-2014»، الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أشار إلى أن معدل البطالة للشباب بلغ 52.9٪ في الفئة العمرية «15-24» سنة، كما وصلت بطالة المتعلمين إلى حوالي 25٪.

ولا يمكن اغفال دور الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد «الحرب والصراع» والآثار الناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وغيرها في زيادة أعداد العاطلين عن العمل؛ حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة من 13.5٪ عام 2014 إلى 22.1٪ عام 2015 م، ثم إلى 32٪ عام 2019. لتصل إلى 33٪ في عام 2020.[34]

عانى اليمن من ضعف في منظومته الصحية؛ تمثل ذلك في نقص عدد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة والأدوية وغير ذلك، وفاقم الحصار من مشكلة القطاع الصحي وأدى إلى تدهوره بشكل كبير وغير مسبوق. فقد صرحت منظمة الصحة العالمي أن حوالي مليون يمني بحاجة إلى الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى أن هناك 2,129 حالة وفاة ناتجة عن مرض الكوليرا، كما أن الخناق، وهو مرض سهل الوقاية منه، انتشر أيضا في 13 محافظة، وبلغ عدد الحالات المشخصة سريريًا 189 حالة و20 حالة وفاة [35] ومازالت الأرقام في تزايد مستمر.

ومما زاد من تأثير الحصار على القطاع الصحي في اليمن:

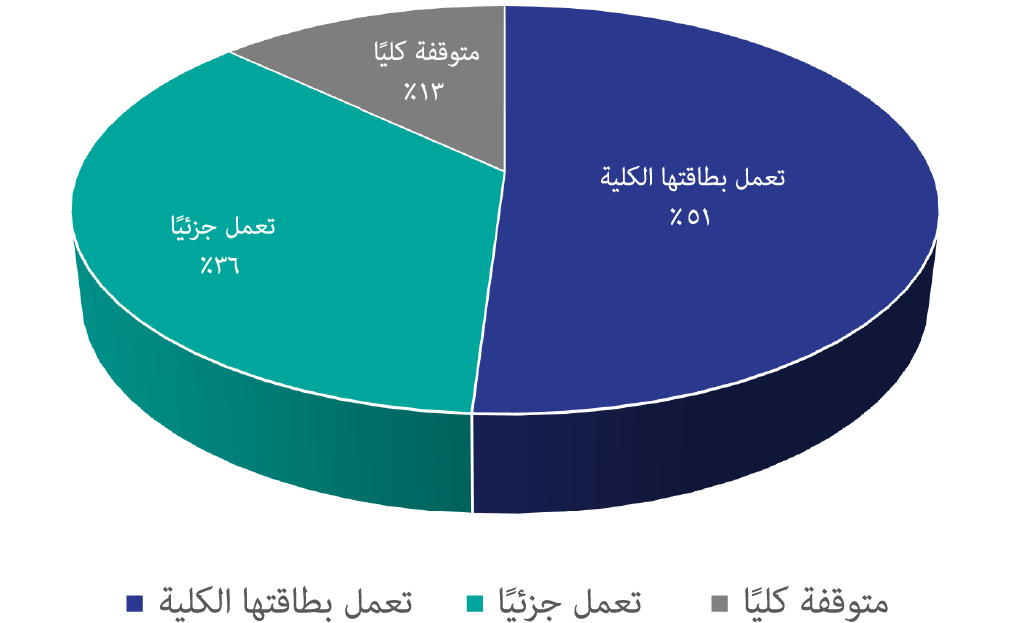

وتؤكد نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية أن النظام الصحي ما يزال يعاني من الإنهاك الشديد، فمن أصل 5,156 مرفق صحي تم تقييمها كان 51٪ فقط من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة عام 2020 بينما النسبة المتبقية كانت إما تعمل جزئي 36٪ أو متوقفة كلي 13٪، متأثرة بالأضرار المادية، ونقص العاملين الصحيين والأدوية والمعدات، وشحة أو غياب نفقات التشغيل. والشكل «3» يبين المرافق الصحية العاملة والمتأثرة بالحرب والحصار.[36]

جدير بالإشارة أن هذه المشكلة مسّت النساء اليمنيات بشكل كبير نظرًا لاحتياجهن للرعاية الصحية أثناء فترة الحمل وعند الولادة وحتى بعد الولادة فعدم الاهتمام بصحة الأم لا يترتب عليه الضرر بصحتها فقط بل قد يتولد عنه أطفال مشوهين أو مرضى، ناهيك عن كونها الأم والزوجة التي تعتني بصحة أفراد أسرتها مما زاد ثقل المسئوليات الملقاة على عاتقها. فعلى سبيل المثال يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يصل إلى ألف امرأة حامل قد يتوفين أو يواجهن مضاعفات تهدد حياتهن أثناء الوضع خلال الأشهر المقبلة بسبب ضعف الخدمات ونقص عدد العاملين الطبيين المؤهلين.

تأثر قطاع التعليم وبشدة بالحرب والحصار الظروف الاستثنائية، ويمكن إجمال التحديات التي يعانيها قطاع التعليم في اليمن بالآتي:

لقد أثرت الظروف الاستثنائية التي شهدها ويشهدها اليمن على الطلاب والمدرسين والبنية التحتية التعليمية وعلى النظام التعليمي وقيّدت قدرة ملايين الأطفال من الحصول على فرص التعلم، حيث يشهد اليمن أزمة تعليمية خطيرة سيكون لها آثار مدمرة طويلة المدى على الأطفال وعلى رأس المال البشري في المستقبل، إذ يحتاج أكثر من 8.6 ملايين فتى وفتاة في سن الدراسة إلى المساعدات التعليمية سواء داخل المدارس أو خارجها، كما أن العديد من الأسر غير قادرة على توفير التعليم الجيد لأطفالها بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والنفقات المتعلقة بالمدرسة.

وفي جميع أنحاء البلاد، يوجد 2,783 مدرسة متضررة، منها 300 مدرسة متضررة كليًا بنسبة 10.8٪، وهناك 1,352 مدرسة تضررت جزئيًا بنسبة 48.6٪، كما أن هناك مدارس تم استخدامها لأغراض غير تعليمية كالحجر الصحي أو استضافة نازحين، وفاقمت السيول والفيضانات الوضع، الأمر الذي أثر على 368 مدرسة تمثل ما نسبته 13.2٪ من اجمالي مدارس البلاد. وهذا بدوره يشكل تحديًا يعمل على تعطيل التعليم بشكل مستمر في جميع أنحاء البلاد، ويؤدي تأثيره إلى تفاقم أزمة نظام التعليم.

|

الأضرار |

عدد المدارس |

النسبة |

|

تضرر كلي |

300 |

٪10.8 |

|

تضرر جزئي |

1,352 |

٪48.6 |

|

تستضيف نازحين |

658 |

٪23.6 |

|

تستخدم كحجر صحي |

105 |

٪3.8 |

|

متضررة من الفيضانات |

368 |

٪13.2 |

|

الإجمالي |

2,783 |

٪100 |

انخفض معدل الأمية بين إجمالي الشباب في الفئة العمرية «15-24 سنة» من 14.8٪ عام 2010 إلى 9.8٪ عام 2020، وقد كان انخفاض معدل الأمية بين الإناث من 25.9٪ عام 2010 إلى 17.3٪ عام 2020 في الفئة العمرية «15-24 سنة»، أكبر من الانخفاض بين الذكور الذي انخفض من 4٪ عام 2010 إلى 2.4٪ عام 2020.

وتقدر معدلات الأمية في اليمن بين البالغين «15 سنة فما فوق» بنحو 29.9٪ على المستوى الإجمالي عام 2020، وهو مستوى مرتفع بحوالي ثلاث مرات مقارنة بالفئة العمرية «15-24 سنة».

ومن ناحية أخرى؛ هناك تفاوتٌ ملحوظ في معدل الأمية بين الإناث أكثر مما هو عليه بين الذكور حيث تقدّر معدلات الأمية بين الإناث في الفئة العمرية «15 فما فوق» عام 2020 بحوالي 45٪ وهو مستوى مرتفع بأكثر من ثلاث مرات عن الذكور، بينما ترتفع بأكثر من سبع مرات بين الإناث مقارنة بالذكور في الفئة العمرية «15-24 سنة»، وهو ما يمثل مؤشرًا هامًا لضرورة تعزيز سياسات محو الأمية في اليمن، لإكساب كل طفل وشاب وراشد، مهارات الحياة الضرورية.

وتمثل نسبة السكان اليمنيين القادرين على القراءة نحو 43٪ من إجمالي السكان في 2020 ويعتبر اليمن والصومال الأدنى في نسبة القراءة بين الدول العربية إذ يبلغ معدل القراءة في المتوسط العربي نحو 72٪ وفي المتوسط العالمي نحو 86٪ ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث في اليمن خصوصًا في المناطق الريفية، إذ إن 25٪ فقط من الطالبات في المناطق الريفية أكملن المرحلة الإعدادية بالمقارنة مع 50٪ من الطلاب.

إن معدل الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، يكاد لا يُذكر في اليمن، حيث تبلغ نسبتهم «0.5٪» وتصل نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السن الرسمي خمس سنوات أي أقل بسنة من السن الرسمي لدخول المدرسة حوالي 25٪ بينما تصل نسبة من لا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم «خارج المدرسة» 75٪.

إن حضور التعليم المنظّم بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أعلى بين الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية 31٪ مقارنة بنظرائهم في المناطق الريفية 23٪، وبين أطفال الأسر الأكثر ثراءً 38٪ وأولئك الذين تكون أسرهم أفقر 17٪، كما يكمل ما يزيد قليلًا عن نصف الأطفال المسجلين في المدارس الأساسية الصف الأخير من التعليم الأساسي 53٪، في حين ببلغ معدل إتمام الدراسة الثانوية 37٪، وترتفع معدلات إتمام التعليم الأساسي والثانوي بين الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية وأولئك الذين يعيشون في الأسر الغنية مقارنة بنظرائهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين تكون أسرهم أفقر.[37]

تعد مشكلة الكهرباء من التحديات المزمنة التي تعوق عملية التنمية في اليمن؛ فاليمن تعد الدولة الأدنى معدلا في وصول للكهرباء من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقبل عام 2014 لم تبلغ نسبة اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء إلا 46٪ ونظرًا لأن جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والسكن تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، فقد كان لدى معظم المستهلكين مولدات ديزل أو بنزين احتياطية[38] قبل أن يتم الاعتماد على أنظمة الطاقة الشمسية.

وقد أظهرت نتائج مسح مناخ الاستثمار الذي نفذه البنك الدولي عام 2010، ومسح بيئة الأعمال المحلية لعام 2012، أن الكهرباء تحتل المرتبة الأولى بين المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال في اليمن، كما أنه «عائق شديد للغاية» أمام الإنتاجية والمشكلة الأكبر التي تؤثر على تنمية القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل، وقد تفاقمت مشكلة الكهرباء وزادت حدتها منذ مارس 2015، فعدم توفر الطاقة الكهربائية وارتفاع تكلفة تمديداتها إلى مواقع المشروعات أدّت إلى ارتفاع تكلفة انشاء المشاريع.

ويتطلب استعادة الخدمات العامة لقطاع الطاقة إعادة تأهيل المرافق الأساسية المادية المقدرة بين 947 مليون دولار و1.16 مليار دولار على مدى خمس سنوات، مع استعادة إمدادات الوقود وعمليات النظام التي تقدر تكلفتها من 261 إلى 319 مليون دولار سنويًا، وتعتبر هذه التقديرات متحفظة لأنها لا تراع تكاليف البنية التحتية لمنظومة الطاقة خارج المدن الـ 16، ولا تراع أيضا تكاليف إمدادات الوقود المتغيرة والمستلزمات الأخرى، وبشكل عام فإنه تم تقدير الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع الطاقة في المدن الـ 16 بين 2,251 و2,752 مليون دولار على مدى 5 سنوات.[39]

وفي الوقت الراهن، فإن التيار الكهربائي لم يعد يمثل التحدي الأول لقطاع الأعمال فحسب بل يعتبر كارثي على الوضع الاقتصادي والتنموي ككل وحربًا اقتصادية يصعب تحملها من قبل الأفراد والمؤسسات. ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى الآثار الاقتصادية التالية:

ومحصلةً لما سبق، يتوقع أن يساهم انقطاع الكهرباء في تدهور فرص النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الإنتاج للمشاريع القائمة، كما قد يساهم في عزوف المستثمرين عن الدخول في استثمارات جديدة.

بحسب مذكرة سياسات اليمن رقم «4» بشأن تقديم الخدمات الشاملة، والصادرة عن مجموعة البنك الدولي، فقد تأثر قطاع النقل بشكل كبير في الفترة الماضية؛ حيث تعرضت الطرق الرئيسية والجسور للدمار والأضرار خلال الحرب الدائرة ويتراوح مدى الأضرار التي لحقت بهذه البنية التحتية المحدودة أصلًا بين أضرار جزئية تتطلب قدرًا بسيطًا من التدخل، إلى التدمير الكامل الذي يتطلب إصلاحًا كبيرًا وأعمال واسعة، وبشكل عام وبالرغم من صعوبة حصر كافة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النقل نظرًا لاستمرار الحرب فقد خلف الصراع تأثيرًا شديدًا على وسائل النقل الأخرى. فالمطارات والموانئ تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل عاجل أو حتى إعادة إعمار كلي.[40]

وقد تراوحت تكاليف الأضرار التي لحقت بقطاع النقل بما في ذلك الطرق داخل المدن والطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها وكذا الجسور والموانئ والمطارات بين 780 و953 مليون دولار أمريكي.

لقد ألحقت الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015 أضرارًا كبيرة بقطاع النقل؛ حيث تعرضت الطرقات والجسور التي تربط المدن الكبرى إلى التدمير الجزئي أو الكليّ وكذلك الموانئ والمنافذ تعرضت للإغلاق وبعضها للتدمير الجزئي، كما تعرض حوالي 29٪ من شبكات الطرقات الداخلية في المدن للتدمير أو لأضرار جزئية[41]

تعد قضية المياه في اليمن من التحديات التنموية التي لم يعد بالإمكان معالجتها إلا من خلال استراتيجية تضعها في قمة أولوياتها؛ نظرًا لأهميتها وندرتها النسبية، مما يؤدي إلى تعزيز مصادرها وترشيد استهلاكها.

ويعتمد اليمن بصورة كبيرة على مياه الأمطار، التي يختلف منسوبها وشدتها من عام إلى آخر، إلى جانب اعتماده على المياه السطحية والجوفية. ويُعد اليمن واحدًا من بين عدد محدود من الدول التي تعاني الفقر المائي، بسبب خلوّه من الأنهار والبحيرات العذبة. وخلال العقود الماضية وحتى اليوم، عانى اليمن وما زال يعاني من نقص حاد في موارده المائية المتاحة.

وتتمثل الصعوبات في ندرة الموارد المائية المتاحة، وصعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب من مصادر آمنة ومستدامة في مختلف مناطق اليمن، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستنزاف المائي مقارنة بالموارد المتاحة، فضلً عن الافتقار إلى التوزيع العادل للمياه بين القطاعات الاقتصادية من جهة، وبين السكان في الريف والحضر والمحافظات المختلفة من جهة أخرى، إلى جانب الحفر العشوائي للآبار، وضعف إدارة الموارد المائية المحدودة، وزيادة مستويات تلوثها وتدهور نوعيتها، فضلً عن توجيه موارد المياه إلى أنشطة ذات عائد متدنٍ.

وبصورة عامة، يُعد متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه في اليمن، والبالغ 85 مترًا مكعبًا، أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي، المحدد بـ 200 متر مكعب، ولا يمثل إلا حوالي 1.1٪ فقط من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه على المستوى العالمي، المقدر بـ 7500 متر مكعب. ويرجع ذلك إلى العجز المائي الكبير بين المياه المستخدمة والمياه المتجددة، والتي تُقدَّر بحوالي 1.4 مليار متر مكعب سنويًا.[42]

ويواجه قطاع المياه في اليمن تهديدًا كبيرًا ورئيسيًا؛ يتمثل في نضوب المياه الجوفية، مما يجعل الجزء الأكبر من اقتصاد الريف المعتمد بدرجة رئيسية على الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار مهددًا. فمنذ عام 1970، زادت الكميات المستخدمة في الري بمقدار 15 مرة، في حين تقلصت الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار بنحو 30٪. وبسبب نقص المياه، فإن أكثر من نصف الاستثمارات في الريف لا تصمد أكثر من خمس سنوات. كما زادت مساحة الزراعة المروية بالمياه الجوفية من 37 ألف هكتار عام 1970 إلى حوالي 427 ألف هكتار عام 2019، وهو ما يعادل ثلث المساحة المزروعة في البلاد، في حين انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه المستهلكة من 14.6 مترًا مكعبًا عام 2013 إلى 12.8 مترًا مكعبًا عام 2020. وقد تعرض أكثر من 40٪ من إجمالي الأصول في قطاع المياه والصرف الصحي، من منشآت ومعدات، لأضرار وتدمير؛ حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة المعدات المتضررة تشكل 73٪ من إجمالي الأضرار، منها 72.7٪ مدمرة كليًا، و27.3٪ مدمرة جزئيًا، بينما تشكل المنشآت المتضررة 27٪ من إجمالي الأضرار، منها 49.1٪ مدمرة كليًا، و51.9٪ مدمرة جزئيًا.[43]

لقد شهد قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أضرارًا مادية بالغة نتيجة الحرب والصراع، قُدّرت تكلفتها بحوالي 480 مليون دولار بحلول 2017. وحتى أواخر 2015، تعرض 43٪ من أصول قطاع المياه والصرف الصحي للأضرار تركزت معظمها في صنعاء وعدن وتعز. وطالت أبراج المياه، ومحطات ضخ المياه والمعالجة، والخزانات الأرضية، ومعدات المختبرات، وخزانات الوقود، ونتج عن ذلك أن وصول السكان إلى المياه من الشبكة العامة أصبح محدودًا جدًا. فوفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية المعدلة لعام 2017، يحتاج 15.7 مليون شخص في اليمن إلى مساعدة إنسانية للوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. ويعود ذلك ليس فقط إلى الأضرار المادية، وإنما أيضًا إلى غياب الكهرباء، وشُحّ الوقود، وعدم توفر نفقات التشغيل، ومن جهة أخرى، هناك انقطاعات متكررة في جمع القمامة من الشوارع، مما يؤثر على الحالة الصحية للسكان، خصوصًا في المدن.[44]

وتشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة زيادة في حدة التنافس على استخدام المياه في اليمن، وتميل كفة المنافسة للقطاع الزراعي الذي يستحوذ على أكثر من 3,094 مليون متر مكعب من المياه سنويًا وبنسبة 91٪ من إجمالي المياه المستخدمة، مع العلم أن زراعة القات وحدها تشكّل حوالي 30٪ من الاستخدامات الزراعية، فيما تُقدّر الاستخدامات المنزلية بحوالي 238 مليون متر مكعب وبنسبة 7٪، فيما تبلغ حصة القطاع الصناعي وبقية قطاعات الاقتصاد حوالي 68 مليون متر مكعب وبنسبة 2٪.

أسهم التفاوت في توزيع الموارد المائية المحدودة في اليمن، بالإضافة إلى سيطرة القطاع الزراعي على النسبة الكبرى من المياه المستهلكة، في تقليل إمكانية وصول المواطنين إلى مياه الشرب النظيفة، حيث تقدر نسبة التغطية بالمياه المحسنة في العام 2017 حوالي 51٪ فقط من السكان، منهم 72٪ من سكان الحضر وحوالي 49٪ من سكان الريف، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة السكان المستفيدين من خدمات المياه خلال العقود الماضية إلا أن هذه النسبة ما تزال متدنية جدًا مقارنة بمعدل حصول السكان في منطقة الشرق الأوسط على المياه المحسنة والتي تصل إلى 94٪، وكذلك على المستوى العالمي البالغ 71٪ من السكان، وفي جانب الصرف الصحي، ما تزال نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي المأمونة ضئيل جدًا، ولا يتجاوز 28.6٪ من السكان في العام 2018، مقارنة بحوالي 60٪ من السكان في الدول متوسطة الدخل.[45]

وبصورة عامة، تعاني خدمات البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في اليمن العديد من المشاكل والصعوبات، ومازالت البنية محدودة جدًا، الأمر الذي ينعكس سلبًا وبشكل عام على الوضع المعيشي والصحي للسكان في المقام الأول، ومن ثم التأثير على الأداء الاقتصادي الكليّ لليمن بما في ذلك التأثير على أداء قطاع الاستثمار بشكل خاص.

يعتمد اليمن بشكل كامل تقريبا على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ويعاني حوالي 17.8 مليون يمني، أي نحو 60٪ من السكان، من انعدام الأمن الغذائي وهم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. حيث هناك حوالي 9.4 مليون شخص في أزمة ملحّة بينما يقف أكثر من 8.4 مليون آخرين على شفا المجاعة.[46]

تعد بيئة الأعمال مؤشرًا مهمًا للمستثمرين المحليين والأجانب، فهي عبارة عن مجموعة من القوانين والمؤسسات والسياسات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات المستثمر وتوجهاته الاستثمارية نحو هذا البلد أو ذاك، وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 2020، فبيئة الأعمال هي: مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رأس المال وتوطنه، فالأوضاع السياسية العامة للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطراب والتنظيم الإداري لها وما يتميز به من فاعلية، والأوضاع الاقتصادية التي تتأثر بما يتصف به البلد من خصائص جغرافية وديمغرافية، مما ينعكس على توفر عناصر الإنتاج، وما شاده البلد من بنى تحتية، ثم خطط البلد وبرامجه الاقتصادية وموازناته ومدى مساهمتها في تحقيق نمو مضطرد ومتوازن، ونوعية السوق في الدولة المضيفة والنظام القانوني ومدى كماله ووضوحه واتساقه وثباته واتزانه بما ينطوي عليه حقوق وأعباء، وقد احتل اليمن المرتبة 187 من بين 190 دولة على مستوى العالم والمرتبة 21 من بين 22 دولة عربية في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال ومؤشراته الفرعية لعام 2020، أما في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار ومكوناته الأربعة فقد حلّ اليمن في المرتبة 155 عام 2023، بعد أن كان يحتل 157 من أصل 158 على المستوى العالمي، فيما بقي في المرتبة 19 عربيًا لعام 2023.[47]

يساهم القطاع الخاص بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء كان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي حوالي 73.1٪ عام 2012، وارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 76٪ عام 2021 وهي نسبة تشير إلى أن القطاع الخاص يمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد غير النفطي في اليمن، هذا وقد كانت نسبة العمالة في القطاع غير المنظم حوالي 35٪ في عام 1996، ثم ارتفعت إلى 65٪ في عام 1999، وبحسب مسح القوى العاملة «2013-2014» فقد واصلت تلك النسبة الارتفاع حتى وصلت إلى 81٪ في عام 2014. «81٪ للذكور، و83٪ للإناث، و91٪ للشباب».

وتشرح هذه النسب الأهمية التي يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني والدور الذي جعل منه محورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وكذلك سيطرة القطاع غير المنظّم على القطاع الخاص الأمر الذي يمثل تحد للسلطات المعنية في حال ما إذا أرادت تنظيمه.

يتسم هيكل القطاع الصناعي بغلبة المنشآت الصناعية والأصغر والتي تمثل حوالي 89٪ من عدد المنشآت الصناعية، وتساهم بحوالي 30.6٪ من ناتج القطاع الصناعي، في حين تشكل المنشآت المتوسطة حوالي 9٪ وتساهم بحوالي 7.2٪ من ناتج القطاع، أما المنشآت الكبيرة فتبلغ نسبتها حوالي 2٪ فقط، ومع ذلك فقد ساهمت بالجزء الأكبر من ناتج القطاع الصناعي للعام 2014 بنسبة 62.2٪، وفيما يخص نسب العمالة، فقد احتلت المنشآت الصغيرة المرتبة الأولى، إذ استوعبت حوالي 44.5٪ من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، وحلت المنشآت الطبية في المرتبة الثانية بحوالي 36٪ من العاملين في 2014، وفي المرتبة الثالثة جاءت المنشآت المتوسطة بنسبة 19.5٪ من إجمالي العاملين في القطاع.

وقد أسهمت الظروف الاستثنائية التي مرّ بها اليمن منذ عام 2011 وما تلاها، في بروز العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية التي أثرت بصورة سلبية كبيرة على مجمل الأداء الاقتصادي الكليّ والأداء الصناعي، وعلى وجه الخصوص خلال الفترة «2015-2020»، حيث تشير التقديرات المتاحة إلى أن قطاع الصناعات التحويلة شهد تراجعًا بلغ معدله حوالي 9٪- خلال هذه الفترة.[48]

نخلُص مما تقدم أن الواقع الاقتصادي اليمني الذي توضحه البيانات والمؤشرات يعاني من صعوبات كبيرة، ويحتاج لحشد الطاقات والقدرات للوصول إلى ما هو مأمول ويتناسب مع متطلبات تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، فمن خلال استعراض وشرح مفاهيم ومبادئ ومتطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي، يمكننا القول بأنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنظيمية التي يعيشها اليمن يصبح من الصعوبة بمكان تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وذلك للأسباب التالية:

بناءً على كل ما تم مناقشته في البحث، سواء فيما يتعلق بالواقع اليمني أو التجارب الدولية المشابهة، فإن الدراسة تقترح ما يلي:

ولتحقيق تبني فعال لنموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن، تقترح الدراسة خطة زمنية من ثلاث مراحل تمتد على مدى 10 سنوات، كما يلي:

إن أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي يمكن اختصارها بالجمع بين تحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء إلى جانب أفضل ضمان اجتماعي ممكن. وهو ما يجمع بين مزايا اقتصاد السوق الحر، مثل حرية اختيار الوظائف والتسعير الحر والمنافسة والاستفادة من وجود مجموعة كبيرة من السلع بأسعار زهيدة، ويخفف من مساوئ اقتصاد السوق الحر التي تتمثل في تشكيل الاحتكارات واتفاق التجار على الأسعار والبطالة، تحقيق العدالة الاجتماعية التي تقتضي بالضرورة تدخل الدولة إلى حد ما في تنظيم السوق وتأمين المواطنين ضد المرض والبطالة من خلال شبكة التأمينات الاجتماعية. وأن تحافظ الدولة على إطار تنظيمي لنظام فعال للأسعار لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، كما تسعى لضمان الاستقرار النقدي وحرية التعاقد والملكية الخاصة وخلق الأسواق المفتوحة، بالتوازي مع حفظ مبادئ المسؤولية وثبات السياسة الاقتصادية وتماسكها. يصحب هذه المبادئ التأسيسية ما يسمى بالمبادئ التنظيمية مثل سياسة المنافسة الصارمة واستيعاب الآثار الخارجية وبعض التدابير الاجتماعية.

لقد كان للنظام السياسي والإرادة السياسية دورٌ مؤثرٌ في نجاح التجارب الألمانية والماليزية وكذلك الصينية، فلولا رغبة صانعي القرار في تلك الدول في تنفيذ الإصلاحات وتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي بكل مبادئه لما تحقق النجاح المنشود.

وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يعانيه اليمن وما يتطلبه تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي من توفر مشروع ديمقراطي ونظام قانوني فعّال وموثوق، وترابط النظام الاقتصادي مع النظام الاجتماعي والقانوني والسياسي. فقبول الدولة القوية لمبدأ التضامن هو شرط مسبق لاقتصاد السوق الاجتماعي، كما أنه من الضروري تطبيق جميع المبادئ التأسيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي في آن واحد، إذ قد تفشل بعض المبادئ في تحقيق هدفها إذا تم تطبيقها بمعزل عن غيرها.

يبقى السؤال، هل يستطيع اليمن توفير هذه المتطلبات والبدء بالإصلاحات اللازمة لمعالجة الصعوبات المشار إليها، وهل هناك رغبة حقيقية في الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي أو محاكاة التجربة الماليزية؟ وما هو المدى الزمني اللازم لذلك؟