النظام التعليمي في اليمن

بين متطلبات الجودة وإكراهات الأزمة

تتناول هذه الدراسة تحليل وتقييم النظام التعليمي في اليمن في ظل الحرب المستمرة مع التركيز على تأثير النزاعات المسلحة والأزمات السياسية على جودة التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، ويستعرض البحث طبيعة النظام التعليمي، التحديات التي تواجهه، وتأثير الحرب على البنية التحتية، الكادر التدريسي، والمناهج الدراسية.

وقد خلص البحث إلى أن اليمن بحاجة إلى إصلاح تعليمي شامل ضمن رؤية وطنية متكاملة ترتكز على تحديث المناهج، تحسين البنية التحتية، تطوير الكادر التعليمي، وتعزيز استقلالية الجامعات. كما يقترح حلولً عملية، مثل الاستثمار في التعليم الفني والمهني، وإصلاح السياسات التعليمية لضمان تعليم مستدام يلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

كلمات مفتاحية: التعليم، اليمن، جودة التعليم، تأثير النزاعات، الإصلاح التعليمي، البنية التحتية للتعليم.

Abstract

This study examines the impact of war and political instability on Yemen’s education system, analyzing how conflicts have disrupted primary, secondary, and higher education. It explores structural challenges, including the deterioration of infrastructure, shortages in teaching staff, and outdated curricula.

The findings highlight the urgent need for comprehensive educational reform within a national framework. Priorities include modernizing curricula, improving infrastructure, enhancing teacher training, and ensuring university autonomy. The study proposes practical solutions, such as investing in technical and vocational education and reforming policies to align education with societal and labor market needs.

Keywords: Education, Yemen, education quality, impact of conflicts, educational reform, educational infrastructure.

شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقود الثلاثة الماضية سلسلة من الأزمات السياسية والحروب، ابتداءً بالصراع حول دستور دولة الوحدة، مرورًا بالخلاف بين الحزبين اللذين حققا الوحدة، وهما المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق، علي عبد الله صالح، والحزب الاشتراكي اليمني، برئاسة أمينه العام، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، علي سالم البيض، حول طبيعة النظام السياسي، وهو ما تطور إلى نزاع مسلح في صيف عام 1994. ثم تلت ذلك حروب صعدة الست بين الحكومة والحركة الحوثية خلال الفترة «2004-2010»، أعقبها الصراع السياسي والعسكري بين قوى ثورة فبراير 2011 وقوى النظام السابق، وأخيرًا الحرب التي اندلعت عام 2015 ولا تزال مستعرة حتى اليوم.

أدت الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن خلال العقود الثلاثة الماضية إلى ارتفاع نفقات الدفاع والأمن، وتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى قطاعات الخدمات الأخرى والبرامج التنموية المختلفة، واحتلت اليمن مراتب متدنية على مقياس التنمية البشرية المستدامة، ففي تقرير التنمية البشرية لعام «2023-2024» الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت اليمن المرتبة 186 بين 193 دولة، ولم تأت بعدها سوى سبع دول هي: بوروندي، مالي، تشاد، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جنوب السودان والصومال، واحتلت الجامعات اليمنية الحكومية مراتب متدنية في قوائم تصنيف الجامعات على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى الرغم من أن اليمن وضعت أهدافًا طموحة لتحسين أوضاع التعليم، سواء في الخطط والاستراتيجيات التنموية القطرية أو في الخطط والاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بالتعليم، إلا أن الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وما ترتب عليها من تبديد للموارد المالية، وتدمير للبنى التحتية للتعليم العام والتعليم العالي، وفقدان للكوادر الأكاديمية والتعليمية، حال دون تحقيق تلك الطموحات والأهداف.

يستخدم المشتغلون بدراسات التعليم والتعلم مفهوم «النظام التعليمي» «Education System»، وهو مفهوم ترجع أصوله إلى علم البيولوجي، واستخدمه المشتغلون بالعلوم الاجتماعية وفي مقدمها علم الاجتماع، للإشارة إلى مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة التي تعمل وفقًا لمجموعة من القواعد لتشكل كلًا موحدًا، لإنجاز وظيفة أو وظائف محددة، وقد استعاره المشتغلون بدراسات وأبحاث التعليم بنفس الدلالات، وبالتالي فإن «مفهوم النظام التعليمي يشير إلى كل العناصر والمكونات التي تساهم في التعليم، مثل: التمويل، المباني والمرافق والبنية التحتية، الإدارة التعليمية، هيئات التدريس، المناهج «Curricula»، طرق وأساليب التدريس «Pedagogy»، السياسات، واللوائح المنظمة «Regulations». هذه المكونات والعناصر تعمل بشكل مترابط ومنظم استراتيجيًا لتحقيق الأهداف التعليمية الكلية، وبالتالي فإن استخدام مفهوم نظام التعليم يهدف إلى تفكيك الطبيعة المعقدة ومتعددة الأوجه للتعليم».[1]

لاعتبارات تتعلق بقواعد النشر والوقت المتاحان لإنجاز هذه الدارسة، سيستثني الباحث من دراسته التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الخاص بمختلف مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعات، بالإضافة إلى التعليم الفني والمهني، وسوف تقتصر الدراسة على التعليم الأساسي والثانوي العام والتعليم الجامعي، مع التركيز على التعليم الجامعي.

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي، هو تحليل وتقييم النظام التعليمي في اليمن في ظل الحرب القائمة، وسوف يتم تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: معرفة طبيعة النظام التعليمي في اليمن، تقييم مدى جودة التعليم الأساسي والثانوي الحكومي، تقييم مدى جودة التعليم الجامعي الحكومي، تحديد العوامل والأسباب التي أثرت على مستوى جودة التعليم سلبًا وإيجابًا، وضع تصورات وتوصيات لإصلاح النظام التعليمي في اليمن وتحسين مستوى جودته.

وستسعى الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي الآثار التي خلفتها الحرب على النظام التعليمي في اليمن؟ كيف انعكست أثار الحرب على جودة التعليم؟ ما طبيعة الإجراءات التي اتخذها المعنيون بالنظام التعليمي للاستجابة لأزمة الحرب؟

سوف يستخدم الباحث منهج وصفي كيفي أو نوعي «Qualitative Descriptive Approach» بشكل أساسي، وبشكل محدود جدًا الوصف الكمي «Quantitative Descriptive Approach»، لاسيما في ظل عدم وجود بيانات إحصائية موحدة عن قطاع التعليم في اليمن منذ عام 2014، صحيح أن الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء يصدر كتاب الإحصاء السنوي بشكل شبه منتظم، لكن بيانات غير دقيقة، لذلك سوف يتجنب الباحث إيراد بيانات كمية قدر الإمكان، وسيتوسع في المعطيات الكيفية في الدراسات المنشورة في الشمال والجنوب.

إلى جانب المنهج الوصفي، سيستخدم الباحث المنهج النقدي، ومنهج التقييم الاجتماعي «Sociological Assessment»، لتقييم جودة النظام التعليمي، ولتفسير جوانب القوة وجوانب القصور في النظام التعليمي اليمني، وسيستخدم الباحث مقاربة مقارنة «Comparative Approach» على مستويين، على مستوى رأسي، من خلال مقارنة واقع النظام التعليمي اليمني القائم بما كان عليه في فترات سابقة، وعلى مستوى أفقي، من خلال مقارنة النظام التعليمي اليمني القائم بأنظمة تعليمية في مجتمعات أخرى.

سيجمع الباحث البيانات والمعطيات الكمية والكيفية من خلال مراجعة الأدبيات «Literature Review»، من خلال مراجعة الكتب، الأبحاث المنشورة في المجالات، قواعد البيانات، كتب الإحصاء، ومن خلال تحليل التشريعات والنصوص القانونية والاستراتيجيات والخطط الاستراتيجية للجامعات.

سيستفيد الباحث من الأفكار التي طورها فيلسوف التعليم باولو فيريري «Paulo Freire» في كتابه «تعليم المقهورين»، لاسيما من مفهوم «التعليم البنكي» باعتباره نموذجًا للتعليم السيء، والتعليم التشاركي باعتباره نموذجًا للتعليم الجيد، ولأن وزارة التعليم العالي اليمنية والجامعات اليمنية الحكومية لم تطور معايير جودة خاصة بها، سيعتمد الباحث في تقييم جودة التعليم الجامعي على المعايير التي تضمنتها وثيقة معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، التي طورها مجلس الاعتماد وضمان الجودة، ومعايير جودة التعليم الجامعي التي طورتها جامعة الكويت عام 2015.

يتكون نظام التعليم العام من تعليم ما قبل المدرسة، وهو في غالبيته متوفر في مؤسسات التعليم غير الحكومية، أما التعليم الحكومي فيبدأ بالتعليم الأساسي للأطفال من سن 6 سنوات إلى 14 سنة، من الصف الأول أساسي إلى الصف التاسع أساسي، وبعد اجتياز الطالب للصف التاسع، يمكن له أن يلتحق بمدارس التعليم الثانوي العام لمدة ثلاث سنوات، يجتاز خلالها الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أو يلتحق بمدارس الفني الثانوي لمدة ثلاث سنوات أيضًا، يجتاز خلالها الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أو يلتحق بمدارس التدريب المهني لمدة عامين يجتاز خلالها الصفين العاشر والحادي عشر.

|

المستوى التعليمي |

العمر |

الصف أو السنة |

|

تعليم الطفولة المبكرة «متوفر فقط في المدارس الخاصة والأهلية» |

3-5 |

ما قبل المدرسة |

|

التعليم الأساسي |

6-14 |

الصفوف 1-9 |

|

التعليم الثانوي العام |

15-17 |

الصفوف 10-12 |

|

التدريب المهني الثانوي |

15-16 |

الصفوف 10-11 |

|

التدريب الفني الثانوي |

15-17 |

الصفوف 10-12 |

|

التعليم والتدريب ما بعد الثانوي |

18+ |

المدارس الفنية والمهنية |

يعتبر القانون العام للتربية والتعليم في اليمن لسنة 1992 أن التعليم حق إنساني مشروع تكفله الدولة، وتيسره لجميع أبناء الشعب، وينظر للتعليم باعتباره استثمارًا بشريًا تنمويًا بعيد المدى، وعلى الدولة إنشاء مدارس في الجمهورية كافية ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية، وتعتبر المدرسة وفقًا للقانون كافية باستيعابها لكل الطلاب، على أن تجهز بالمكتبات وكل المستلزمات العلمية، وتعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقًا أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم. [3]

وضعت الجمهورية اليمنية عددًا من الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالتعليم العام، تتمثل أهمها في: استراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار 1998، استراتيجية تعليم الفتاة 1998، الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي «2002-2015»، مبادرة المسار السريع 2002، استراتيجية التعليم الثانوي والخطة الانتقالية للتعليم «2018-2020».

حددت الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 التوجهات والأهداف التالية في مجال التعليم:[4]

من أهم سمات الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم العام أنها تضع أهدافًا كمية، تتعلق بالتوسع في معدلات الالتحاق للذكور والإناث، وتهمل تمامًا الجوانب المتعلقة بتحسين جودة التعليم، وتحدد أهدافًا طموحة لا تتناسب مع قدرات اليمن الاقتصادية ومواردها المالية، فعلى سبيل المثال حددت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي هدفًا طموحًا تمثل في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 95٪ بحلول عام 2015 [5]، ولم يتحقق هذا الهدف، حيث يبدو أن الفرق التي أعدّت الخطط الاستراتيجية كانت تعول على التمويل الأجنبي، كما أن استراتيجيات وخطط التعليم في اليمن لم تراع أو تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الكوادر البشرية المعنية بتنفيذها.

هناك تناقض وعدم انسجام بين النصوص التشريعية والاستراتيجيات، فعلى الرغم من أن المادة «54» من دستور الجمهورية اليمنية تنصّ على أن «التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة ...»، وهو نص ينسجم مع نص دستوري سابق كان ينص على مجانية التعليم، إلا أن المادة «32» من الدستور المعدل عام 1994 تشير إلى تخلي الدولة عن التزامها بتوفير التعليم المجاني، حيث تنص على أن «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها».

وهو ما يبين أن الحكومات اليمنية تضع استراتيجيات وخطط متوائمة مع السياسات والاستراتيجيات التي تخرج بها المؤتمرات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، لإرضاء المانحين والمجتمع الدولي، أو لجوانب شكلية، ولا تنفذ أي إجراءات لتحقيقها فعلً، ما يضيف أعباء مالية على نظام التعليم دون أن تساهم في تحسين مخرجات التعليم.

تنتهي بعد أشهر الفترة المفترضة لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية اليمن 2025 ، دون أن تحقق أي هدف من أهدافها الثلاثة في مجال التعليم، بل على العكس من ذلك تراجعت مؤشرات التعليم وزاد التعليم سوءًا، وتزايدت مؤشرات غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في مجال التعليم.

كانت الحكومات اليمنية المتعاقبة في الشمال والجنوب بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 وبعد استقلال الجنوب في 30 نوفمبر 1967 تنظر إلى التعليم باعتباره أحد أهم أجهزة الدولة الإيديولوجية، لذلك كانت تضطلع هي بمهمة تمويل التعليم بكل مراحله، ابتداءً بالتعليم قبل المدرسي، وانتهاءً ببرامج الدكتوراه في الداخل والخارج، ولم تسمح للقطاع الخاص بتأسيس وإدارة مؤسسات تعليمية، سوى في حالات محدودة جدًا في مدينتي صنعاء وتعز.

تنص المادة «54» من دستور الجمهورية اليمنية على أن «التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة وفقًا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات».

يرجع سبب فشل الحكومات في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات إلى عدد من الأسباب، منها عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذها، سوء تخصيص الموارد المالية، ضعف الحكومة وهشاشتها وافتقارها للقدرة والإرادة اللازمتين لتنفيذ ما تتضمنه السياسات والاستراتيجيات، ويبدو ذلك واضحًا في عدم تنفيذ مبدأ إلزامية التعليم الأساسي، الذي تنص عليه المادة «54» من الدستور، رغم أنه لا يتطلب أموالًا لتنفيذه، بقدر ما يتطلب إرادة للدولة لتطبيقه على مستوى الواقع.

تتمثل خلاصة استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعليم 2030 فيما يلي: «استثمر مبكرًا، استثمر بذكاء، واستثمر من أجل الجميع»، وذلك يعني: أولًا، ما يجعل من التعلم طيلة العمر شيئًا ممكنًا هو المهارات الأساسية التي يكتسبها المرء مبكرًا في مرحلة الطفولة، ومن هنا فإن النظرة التقليدية التي ترى أن التعليم يبدأ بالمدرسة الابتدائية، إنما تتصدى للتحدي في وقت متأخر. ثانيًا، فإن استرداد ما أنفق على التعليم من مال يتطلب الاستثمار بذكاء، أي الاستثمار فيما أثبت إسهامه فعلًا في التعلم، ولذا، فلابد من أن تكون الجودة هي لب الاستثمار في التعليم، مع اعتبار زيادة مستوى التعلم مقياسًا أساسيًا للجودة. ثالثًا، فإن التعليم للجميع يعني أن يكتسب جميع الطلاب، ليس فقط المميزين أو الموهوبين منهم، ما يحتاجون إليه من معرفة ومهارات، وهذا الهدف يتطلب تقليل الحواجز التي تحول دون حصول الفتيات، أو المعوقين أو الأقليات اللغوية والعرقية على القدر نفسه من التعليم الذي تحصل عليه الجماعات السكانية الأخرى.[6]

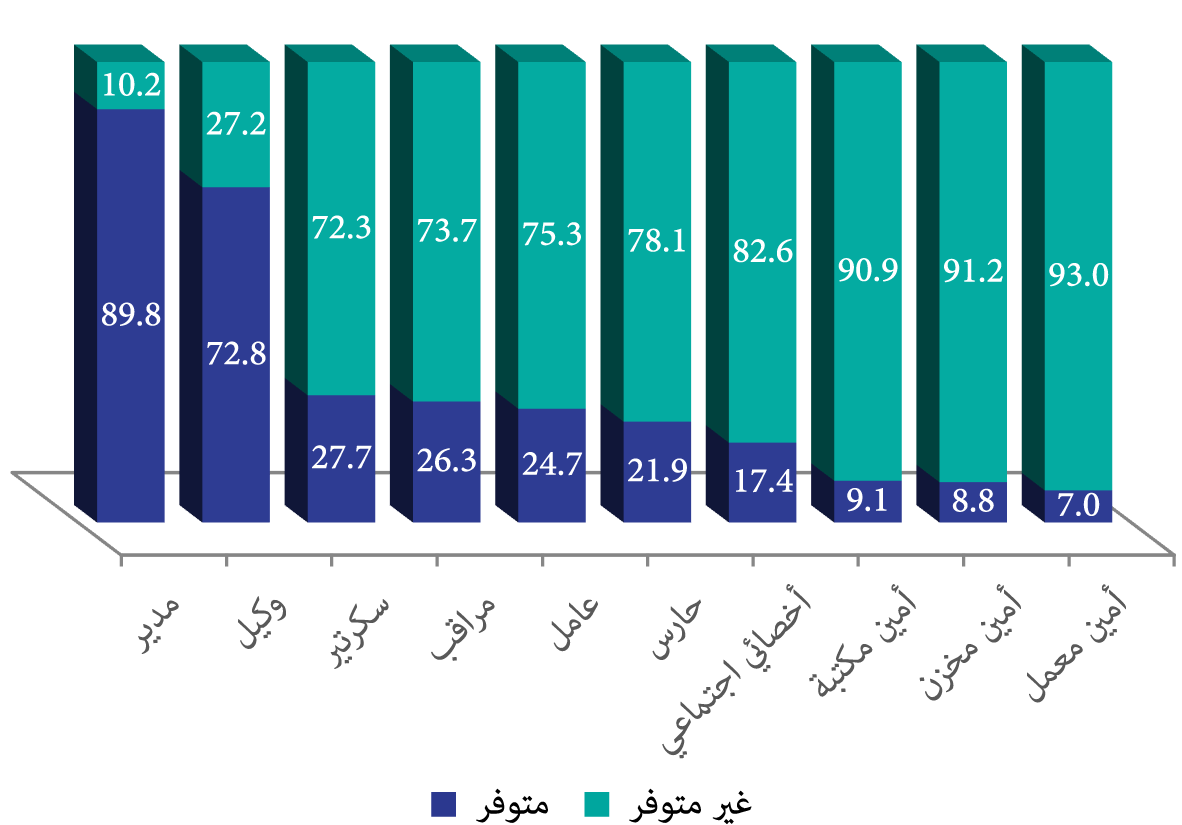

بلغ عدد مدارس التعليم العام الأساسي والثانوي عام 2004 نحو 10,984 مدرسة، وبلغ عدد المعلمين 167,860 معلمًا ومعلمة[7]، مع ذلك فإن معظم المدارس تفتقر للمعامل والمكتبات والمكونات الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية، يستنتج ذلك من عدم وجود أمناء مكتبات وأمناء معامل وأمناء مخازن وحراس في معظم المدارس.

البيانات الواردة في الشكل التالي «شكل 1» قديمة، حيث تعود إلى ما قبل عقدين تقريبًا، ولكن نتوقع أن الوضع لم يتغير كثيرًا، لاسيما أن معظم المدارس التي بُنيت في الريف لا تضم سوى فصول دراسية، دون معامل أو مكتبات أو مخازن.

منذ اندلاع الحرب في عام 2015، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم، خرجت كثير من المدارس الحكومية عن الخدمة، سواء بسبب تدميرها بالغارات الجوية والتراشق المدفعي، أو بسبب استخدامها كثكنات عسكرية ومتارس، ومع ذلك، يبدو أنه تم صيانة بعض المدارس خلال السنوات الأخيرة، فخلال العام الدراسي «2021-2022» كان عدد المدارس الأساسية في اليمن 1,803 مدرسة، وخلال العام «2022-2023» بلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 2,042 [9]، ما يعني أنه تم صيانة أو بناء 239 مدرسة.

|

نوع الضرر |

العدد |

|

المدارس المدمرة كليًا |

402 |

|

مدارس تم إغلاقها لوقوعها في مناطق الاشتباكات |

666 |

|

المدارس المتضررة جزئيًا |

1,465 |

|

مدارس استخدمت لإيواء النازحين |

993 |

|

الإجمالي |

3,526 |

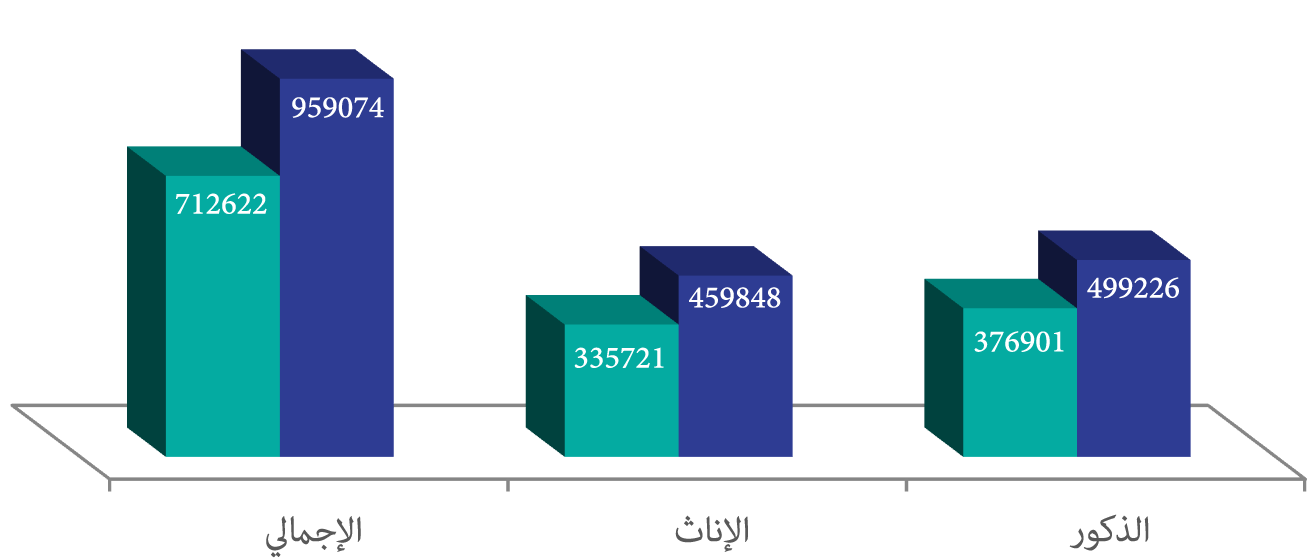

تراجع متوسط عدد الطلاب في الفصل لمرحلة التعليم الأساسي من 38.1 طالب عام «2021-2022» إلى 32.5 طالب، وهذا يرجع إلى تراجع أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي، حيث تراجع عدد الطلاب من 959,074 طالب إلى 712,622 طالب، أي أنه تراجع بنسبة 26٪، وقد تراجع عدد الطالبات الإناث بمعدل أكبر من معدل تراجع عدد الطلاب الذكور، حيث تراجع عدد الطالبات من 459,848 إلى 335,721 طالبة، فيما تراجع عدد الطلاب من 499,226 طالب إلى 376,901 طالب.

لم يقتصر تراجع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم على التعليم الأساسي، بل شمل الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي، حيث تراجع عدد الطلاب في مدارس التعليم الثانوي الحكومية من 172,028 طالبًا وطالبة عام «2021-2022» إلى 134,053 طالبًا وطالبة عام «2022-2023»، وتراجع أعدد الطلاب الذكور الملتحقين بمدارس التعليم الثانوي الحكومية من 93,083 طالبًا عام «2021-2022» إلى 77,259 طالبًا عام «2022-2023»، وتراجع أعداد الطالبات في مدارس التعليم الثانوي الحكومي من 78,945 طالبة عام «2021-2022» إلى 56,794 طالبة عام «2022-2023».

تراجعت نسبة الطالبات إلى إجمالي الطلاب في مدارس التعليم الأساسي الحكومية من 47.9٪ عام «2021-2022» إلى 47.1٪ عام «2022-2023»، وفي مدارس التعليم الثانوي الحكومية، تراجعت نسبة الطالبات إلى إجمالي الطلاب من 45.9٪ عام «2021-2022» إلى 42.4٪ عام «2022-2023»[12].

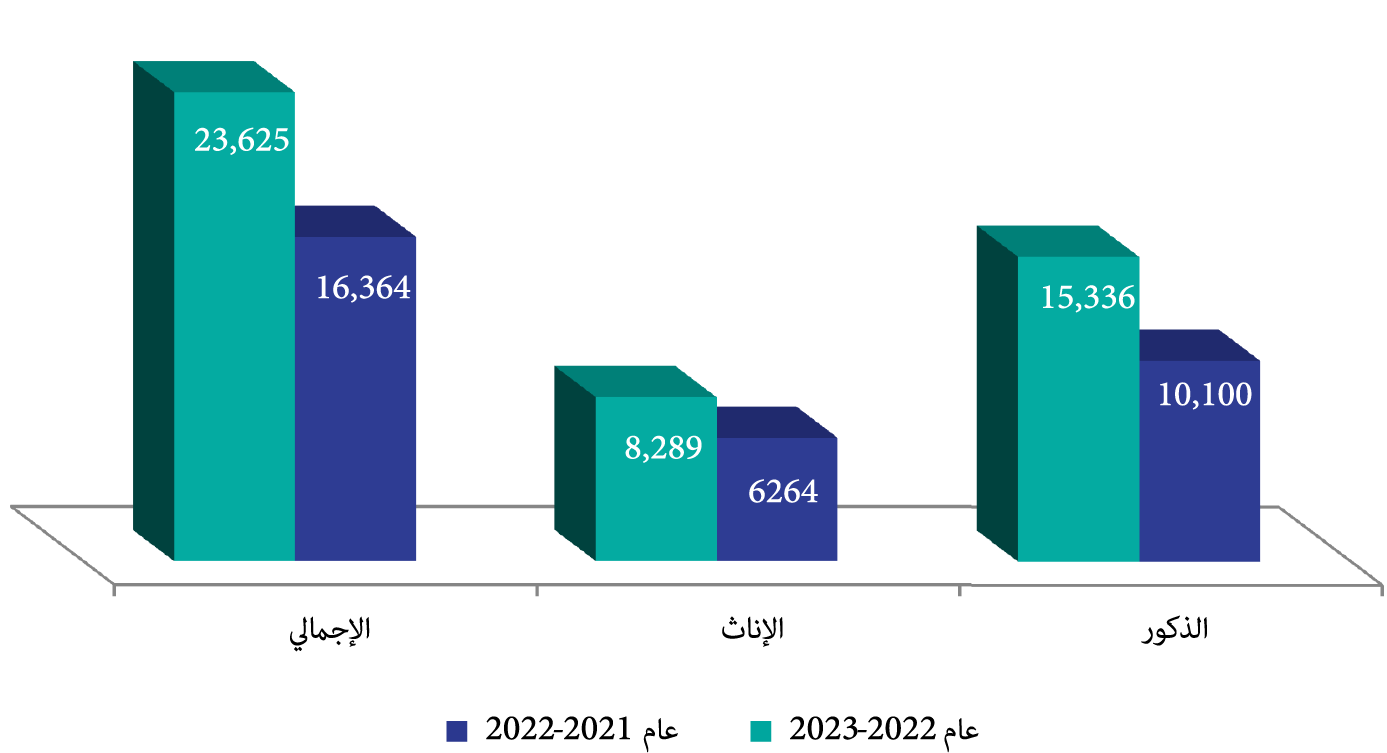

توقفت الحكومة عن صرف مرتبات العاملين بقطاع التعليم في المحافظات الشمالية منذ سبتمبر 2016، وقد بلغت نسبة العاملين في التربية والتعليم الذين لا يستلمون مرتباتهم حوالي [13]، الأمر الذي ترتب عليه تراجع عدد المعلمين المستمرون في أداء وظائفهم التعليمية في المدارس، إلا أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى ارتفاع عدد المعلمين في مدارس التعليم العام الأساسي والثانوي عام «2022-2023» عما كانت عليه في العام السابق عليه، حيث ارتفع عدد المعلمات من 6,264 معلمة إلى 8,289 معلمة، وارتفع عدد المعلمين الذكور من 10,100 معلم إلى 15,336 معلمًا، وارتفع العدد الإجمالي للمعلمات والمعلمين من 16,364 معلمًا ومعلمة إلى 23,625 معلمًا ومعلمة.

ربما يرجع هذا الارتفاع إلى تأسيس صندوق دعم المعلم والتعليم الذي أسسته حكومة صنعاء للتخفيف من أثار توقف صرف مرتبات المعلمين في المحافظات الشمالية، وفرضت له موارد مالية من مصادر كثيرة.

على مستوى الكتاب المدرسي، بلغ العجز في توفر الكتاب المدرسي حوالي 88.2٪ [14]، وخلال فترة الحرب تراجع التمويل الأجنبي للمشروعات التعليمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر المشروعات التعليمية التي تم تخطيطها وتأسيسها اعتمادًا على التمويل الأجنبي.

لازالت طرق التدريس في المدارس الحكومية تتبع أسلوب التلقين، وهذه الطريقة في التدريس كما وصفها إدوارد سعيد هي جهاز لتنويم العقل النقدي[15]، وعلى العكس من ذلك فإن التعليم الديمقراطي، الذي يشجع الطلاب على التفكير بأنفسهم يشجع الطلاب على تغيير توجهاتهم وممارساتهم وأساليب تفكيرهم بما يتوافق مع متطلبات تنمية ذواتهم وتنمية المجتمع عمومًا [16]، وإذا فشل المعلم في أن يدفع الطلاب إلى التعلم الذاتي والبحث عن المعرفة بأنفسهم، واستمر في ممارسة التعليم التلقيني، دون أن يسمح للطلاب بالنقاش، فإنه بذلك يخضعهم لنوع من العبودية الفكرية.[17]

أطلق فيلسوف التربية البرازيلي باولو فرييري Paulo Freire ـ «1921-1997» على هذا النوع من التعليم مصطلح «التعليم البنكي»، حيث يتعامل المدرس مع عقل الطالب باعتباره بنكًا يودع فيه المعلومات طوال العام ثم يسحبها آخر العام عبر شيك هو ورقة الامتحان [18]، وقد عززت وزارة التربية والتعليم في صنعاء هذا الأسلوب التدريسي «Pedagogy»، باعتمادها نظام الامتحانات القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، الذي فرضته دون دراسات وأبحاث كافية، ودون التشاور مع المعلمين.

طرق التدريس القائمة على التلقين والحفظ لا تحقق أهداف المتعلمين في تنمية شخصياتهم وفي تحقيق حراك اجتماعي «Social Mobility» وتحسين أوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية، لاسيما الطلاب المهمشين اجتماعيًا واقتصاديًا والذين ينتمون لأسر فقيرة، فهذا النوع من التعليم لا يساعدهم على الخروج من دائرة الفقر والتهميش، وعلى المستوى الوطني أو الاجتماعي، فإن هذا النوع من التعليم «لا يؤدي إلى تحقيق أهداف المجتمع في التقدم والازدهار والتنمية، فالنظام الذي يهدف فيه المدرس أو الأستاذ إلى تخريج طلاب هم نسخ مكررة منه، ولا يشجع الطلاب على الإبداع والتفوق عليه، يؤدي إلى الجمود الاجتماعي في أحسن الأحوال، بل قد يؤدي إلى النكوص والتخلف، فالنسخ التي تنتج تأتي مشوهة وأقل جودة من الأصل».[19]

ترتب على اعتماد نظام الامتحانات المؤتمتة إلى تراجع نسب الإعادة، ورغم عدم توفر بيانات حول نسب الإعادة بعد اعتماد نظام الامتحانات المؤتمتة، إلا أن أعضاء هيئة التدريس يقولون إن هذا النظام أدى إلى ارتفاع نسب الطلاب الناجحين، وتراجع نسب الإعادة، وبشكل عام فقد ساهم هذا النظام في تراجع ما يقدمه التعليم من مهارات، فضلً عن أنه يساهم في تزايد أعداد خريجي التعليم الثانوي بما يفوق قدرة مؤسسات التعليم العالي على استيعابهم.

تنص المادة رقم «118» من القانون رقم «45» لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل على أن «تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولًا ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الأطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها وفقًا لقانون رعاية وتأهيل المعاقين، ويجوز لها الترخيص بإنشاء تلك الفصول تحت إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم»، وتنص المادة «119» من القانون ذاته على أن «تمنح الجهات المشار إليها في المادتين «117-118» من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم». هذه النصوص القانونية لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، فضلًا عن عدم مراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم البنية التحتية ومباني المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

خلال العقد الأخير «منذ مطلع عام 2015 حتى نهاية 2024» لم تعد هناك رؤية استراتيجية لا للتنمية الإنسانية عمومًا، ولا لقطاع التعليم بشكل خاص، بسبب الحرب وما ترتب عليها من انهيار للدولة، وتشكل عدد من سلطات الأمر الواقع في مختلف مناطق اليمن، ولم تعد هناك مؤسسات مركزية تقوم بإعداد خطة تنموية استراتيجية للبلد، وبشكل عام يمكن وصف جهود إصلاح النظام التعليمي، قبل انهيار الدولة وبعد انهيارها بأنها اتسمت بالانتقائية وعدم التكامل وعدم الاستدامة، وبالتقدم خطوة للأمام والتراجع خطوات للخلف، وتبني إجراءات إصلاحية شكلية وعدم اتخاذ إجراءات حذرية.

نهج النظم من أجل نتائج تعليم أفضل «Systems Approach for Better Education Results» الذي يشار إليه اختصارًا بـ «SABER»، هو واحدة من المبادرات التي طورتها مجموعة البنك الدولي في إطار استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعليم 2020 [24]، لمساعدة الدول في مختلف مناطق العالم على تقوية أنظمتها التعليمية بشكل ممنهج، ويوفر بيانات حول المؤسسات التعليمية، ويحلل ويقيم نوعيتها، ويوفر معلومات لصانعي القرار، المدراء، الأكاديميون والمتخصصين في مجال التعليم، لاستخدامها من أجل تسريع حوار حول السياسات بشأن تقوية السياسات التعليمية، وتطبيق سياسات لتحسين مخرجات التعليم على الأرض.[25]

على الرغم من الاستراتيجيات الكثيرة، لازالت اليمن بحاجة ماسة إلى رؤية منسقة للتعليم، رؤية وطنية تبين احتياجات التعليم والمهارات المطلوبة لتنمية للاقتصاد والمجتمع، وكذلك الخيارات التي ينبغي لها توفير هذه المهارات، وهناك جهود لتطوير هذه الاستراتيجية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في منتصف عام 2015 بدعم من البنك الدولي وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي. [26]

ينبغي أن تتم عملية إصلاح التعليم في إطار خطة شاملة للتنمية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل، فكل القطاعات متشابكة ومتكاملة، وقد أدركت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أهمية الإصلاح الشامل لتحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، حينما أكدت على ضرورة «الابتعاد عن أي مقاربة انعزالية تجاه التعليم، فأي استراتيجية تهدف إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة «...» يجب أن تستند على آلية تنسيق ما بين القطاعات، ترتبط بالتنسيق الأوسع بشأن أهداف التنمية المستدامة»[27].

لا يمكن أن يتم إصلاح نظام التعليم العام في اليمن دون توفر التمويل اللازم لقطاع التعليم، فالتمويل يكاد يكون غائبًا تمامًا في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، وهو تمويل ضعيف جدًا في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا.

يرجع بداية التعليم الجامعي الحكومي في اليمن إلى عام 1970، عندما تأسست جامعة صنعاء في عاصمة ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، وجامعة عدن في عاصمة ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وظلتا هما الجامعتان الوحيدتان في اليمن حتى توحيد شطري اليمن عام 1990، وبعد الوحدة تم استخدام ورقة التعليم الجامعي كورقة سياسية، فراح الرئيس علي عبدالله صالح يصدر قرارات بإنشاء كليات في كثير من المديريات وجامعات في مختلف محافظات الجمهورية دون أن تتوفر لها البنية التحتية اللازمة، فعلى مستوى الجامعات أصدر عام 1993 قرارين بإنشاء جامعة حضرموت في مدينة المكلا، وجامعة تعز، وفي عام 1996 أصدر ثلاثة قرارات جمهورية بإنشاء جامعات الحديدة، إب، وذمار، وفي عام 2005 أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعة عمران، وفي عام 2008 أصدر القرار الجمهوري رقم «119» بإنشاء خمس جامعات، هي جامعات: البيضاء، حجة، لحج، أبين، والضالع[28]، وقد تم إنشاء الجامعتين الأوليين من هذه الجامعات الخمس عام 2008 فعلًا، أما الجامعات الثلاث الأخرى فتم تشكيلها خلال الحرب، حيث أسست السلطة المعترف بها دوليًا التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي جامعة أبين عام 2018، بالإضافة إلى أربع جامعات أخرى هي: جامعة إقليم سبأ في مدينة مأرب «نوفمبر 2016»، جامعة سيئون في حضرموت «2017»، جامعة شبوة «مارس 2021»، وجامعة المهرة «أكتوبر 2022»، وأنشأت حكومة الإنقاذ الوطني «جماعة أنصار الله» جامعة الضالع في مدينة دمت عام 2022، بالإضافة إلى ثلاث جامعات أخرى هي جامعة 21 سبتمبر في العاصمة صنعاء 2016، جامعة جبلة للعلوم الطبية والصحية في مدينة جبلة بمحافظة إب 2019، وجامعة المحويت «أغسطس 2022». وبالتالي فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية في اليمن 18 جامعة. [29]

من الناحية النظرية، «تتركز مصادر تمويل التعليم العالي في الجمهورية اليمنية في أربعة مصادر تمويلية، هي: التمويل الحكومي، التمويل الذاتي، التمويل من المنح الخارجية، والتمويل من القروض الخارجية»[30]، لكن الواقع يشير إلى أن الحكومة المعترف بها دوليًا وحكومة صنعاء لم تعودا تضعان ميزانيات سنوية منذ نهاية عام 2014، ولم نعد نعرف التخصيصات التي تخصصها للتعليم بمختلف مراحله، بل وصل الآمر حد عدم صرف مرتبات هيئات التدريس بالجامعات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، وعدم صرف مرتبات المعلمين في المدارس الواقعة في تلك المحافظات.

يشكل التمويل الحكومي المصدر شبه الوحيد لتمويل قطاع التعليم العالي الحكومي في اليمن، بنسبة حوالي 95٪، وعلى الرغم من الزيادات السنوية الطفيفة في مخصصات التعليم العالي في فترة ما قبل الحرب، إلا أن تلك الزيادات لا تتناسب مع التوسع الكمي في عدد الجامعات وفي أعداد الطلاب، ولم يكن يفي بمتطلبات تحديث التعليم العالي، وضمان جودته، فقد بلغت آخر ميزانية رسمية للجمهورية اليمنية 2014 حوالي 13 مليار وأربعمائة مليون دولار، حصة التعليم العالي منها «[31]، ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، بات المصدر شبه الوحيد لتمويل التعليم الجامعي في الجامعات الواقعة في المحافظات الخاضعة لحكومة صنعاء محصورًا في التمويل الذاتي من رسوم تسجيل الطلاب في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بأنظمتها الثلاث «العام، الموازي، والنفقة الخاصة»، ورسوم الأنشطة، والغرامات، ورسوم استخراج الوثائق، ورسوم امتحانات القبول، وإيجارات المرافق ورسوم الخدمات التي تقدمها الجامعات للمجتمع، فعلى سبيل المثال، بلغت إجمالي نفقات جامعة صنعاء خلال العام 2022 مبلغ 4,469,810,213 ريال، وبلغت إيراداتها حوالي 4,354,000,632 ريال، من إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة، مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية، رسوم امتحان طلاب مستجدين، رسوم الأنشطة الطلابية، رسوم التدريب والتأهيل، رسوم الخدمات والغرامات، رسوم تسجيل لمرة واحدة، رسوم النظام الموازي المسائي، رسوم النفقة الخاصة، رسوم التعليم عن بعد، رسوم دراسات عليا، رسوم البحث العلمي، رسوم وثائق التخرج، رسوم إقامة دورات، رسوم تخطيط واستشارات، رسوم مختبرات وفحص جودة، إيجار البوفيهات وأكشاك التصوير والقاعات، موارد غير تعليمية، مبيعات الدواجن والثروة الحيوانية، إيرادات المطبوعات وإيرادات أخرى[32].

أول توصيف للمقررات في جامعة صنعاء تم عام «1983-1984»، فقد اطلع الباحث على مخطط توصيفي «Syllabus» وحيد لمقررات علم الاجتماع بجامعة صنعاء خلال العام الجامعي «1983-1984»، بما في ذلك توصيف مقررات مناهج البحث وتصميم البحوث، وقاعة البحث، وهو توصيف قديم، حيث لم تكن في تلك الفترة قد انتشرت المناهج الكيفية، وكان المنهج لازال يحاكي منهج العلوم الطبيعية، فتضمنت مفردات مقرر مناهج البحث الاجتماعي في هذا المخطط التوصيفي «ملامح وأسس التفكير العلمي والمسلمات التي يقوم عليها، أهم المناهج والتصميم المنهجي، إجراءات البحث، أدوات جمع المعلومات، أساليب عرض المعلومات وتحليلها «في الدراسات الميدانية خاصة»، وأفاق المنهج العلمي في المجال الاجتماعي وحدوده».[33]

أما مقرر تصميم البحوث الاجتماعية في هذا المخطط فقد جاء كالتالي: «يرمي المقرر إلى تزويد الطالب بالخبرات والمهارات اللازمة لممارسة البحث الاجتماعي، ويتحقق ذلك بمشاركة الطلبة في اختيار مشكلة البحث، والاستقرار على المنهج الملائم لدراستها، ووضع التصميم المنهجي للدراسة، وإعداد أدوات جمع المعلومات، وجمع المعلومات وعرضها وتحليلها، وإعداد تقارير فرعية، ومناقشة التقرير النهائي للبحث وتجربة الدراسة بأكملها».[34]

وفي عام 2020 شرعت جامعة صنعاء في توصيف المقررات لكل الكليات، لكن وعلى الرغم من ذلك فعلى مستوى الممارسة، لا يتم الالتزام بمخططات التوصيف، ففي مقرر قاعة البحث لا يتم تدريس محاضرات في المقرر إطلاقًا، بل يحدد لكل عدد من الطلاب والطالبات أستاذ مشرف أو موجّه، وبعضهم لا يفيد الطلاب بأي إفادة، وهناك ازدواجية وتكرار في بعض المفردات بين مقرري مناهج البحث وتصميم البحوث.

هناك غياب أو تغييب كامل للتكامل والتنسيق الأفقي والعمودي بين المقررات، فعلى سبيل المثال، لا يوجد تكامل بين مقرر مناهج البحث والمقررات الأخرى بقسم علم الاجتماع، فلم يتم وضع توصيف مفردات يضمن التكامل الأفقي بين مقرر مناهج البحث ومقرر النظرية الاجتماعية، أو يضمن التكامل والتنسيق الرأسي بين مقرر مناهج البحث ومقررات تصميم البحوث، قاعة بحث، والإحصاء، هناك تكرار وتداخل بين مقرري مناهج البحث وتصميم البحوث، ومقرر الإحصاء قديم ولا يلبي الحاجة لإعداد باحثين سوسيولوجيين، ويدرسه أساتذة غير متخصصون، أما مقرر قاعة البحث فلا يوجد لها أي كتاب مرجعي، ولا يتم تنفيذ محاضرات في القاعة.

تمتلك كل الجامعات اليمنية هيئات تدريس متفرغة، حصلت على شهادات ومؤهلات تخصصية عليا من جامعات معروفة، وتتنوع خبرات وتخصصات أعضاء هيئة التدريس في كل برنامج أكاديمي، إلا أن الجامعات اليمنية لم تضع جدولًا بالجامعات التي تعتمد شهادتها، لذلك شهدت السنوات الأخيرة قبول أشخاص في عضوية هيئات التدريس بالجامعات اليمنية وفقًا لمعايير غير أكاديمية وغير بحثية، وتم قبول أعضاء هيئات تدريس في غير تخصصاتهم، ومن الحاصلين على شهادات ومؤهلات تخصصية من جامعات ضعيفة المستوى الأكاديمي، لاسيما في ظل عدم تطوير وزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد وضمان الجودة قائمة بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعربية والأجنبية المعتمدة شهاداتها، لذلك تقبل الجامعات اليمنية الحاصلين على شهادات ماجستير ودكتوراه من مركز الدراسات العربية بالقاهرة، التابع لجامعة الدول العربية، رغم أن الجامعات المصرية وجلّ الجامعات في الدول العربية الأخرى لا تعتمد شهاداته، ولا تعين الحاصلين عليها في عضوية هيئاتها التدريسية.

ولمواجهة النقص في أعداد أعضاء هيئات التدريس بالجامعات اليمنية بسبب هجرة كثير منهم، شهدت الجامعات اليمنية الحكومية ظاهرة جديدة في تعيين أعضاء هيئات التدريس الجدد، حيث أسقط معيار التنافس، ولم يعد يعلن عن وظائف أعضاء هيئات التدريس، وتم تعيين أعضاء هيئة تدريس من الحاصلين على درجات علمية من جامعات ضعيفة المستوى، ومن مؤسسات غير أكاديمية، بل وتم تعيينهم في تخصصات غير تخصصاتهم، وتم تعيين رؤساء أقسام لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في قانون الجامعات اليمنية، ولم يقم مجلس الجامعة بمهامه المحددة في المادة «11/15» من قانون الجامعات اليمنية، والتي تتمثل في «إعادة أو تعديل أو إلغاء القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة».

واليوم، فإن الأستاذ الجامعي يلهث وراء تحسين مستواه المعيشي، فمرتب الأستاذ الجامعي في أعلى مراتب السلم الأكاديمي لا يصل إلى 1400 دولار شهريًا، منها حوالي 130 دولار بدل سكن، فيما السكن يكلف في المتوسط 300 دولار، كذا فإن الأساتذة المقربون من النظام يجمعون بين التدريس والوظائف الأكاديمية، أما الأطباء فيهتمون بالعمل في عياداتهم الخاصة والمستشفيات أكثر من اهتمامهم بالتدريس والعمل الأكاديمي.

في حالات كثيرة لم تعد التعيينات في عضوية هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في الجامعات الحكومية ملتزمة بالشروط القانونية، وكذلك الأمر في اختيار القيادات الأكاديمية، فبعض رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونواب عمداء الكليات لا تتوفر فيهم الشروط المحددة بقانون الجامعات اليمنية لشغل هذه المناصب الأكاديمية، ففي حالات كثيرة تم تعيين أساتذة مساعدين في مناصب رؤساء أقسام أكاديمية، رغم وجود أساتذة وأساتذة مشاركين في تلك الأقسام، بل أن بعضهم تم تعيينهم بأوامر من قبل رؤساء الجامعات وعمداء كليات قبل استكمال إجراءات تعيينهم في الأقسام التي عينوا فيها.

توقف صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الواقعة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وتدني المرتبات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، وضعف الحوافز والتسهيلات والتجهيزات، أدى إلى عدم قدرة الجامعات اليمنية على استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء جدد، بل أدى إلى عدم قدرتها على الحفاظ على كادرها التدريسي، فقد هاجر كثير منهم إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا، وهو ما أجبر الجامعات على استقطاب كوادر ضعيفة، وخريجي مؤسسات أكاديمية ضعيفة، وتعيين بعضهم في أقسام علمية ليسوا متخصصين في العلوم التي تدرسها.

لا توفر الجامعات اليمنية دعمًا ماليًا ولا تسهيلات لتشجيع أعضاء هيئاتها التدريسية في برامج ودورات وورش وفعاليات التطوير المهني الشامل، بل أن كل الجامعات اليمنية الحكومية أوقفت تمويل إجازات التفرغ العلمي لأغضاء هيئاتها التدريسية، ما ترتب عليه انعزال كوادر الجامعات اليمنية، وعدم احتكاكهم بزملائهم في المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية، وافتقار الكوادر الأكاديمية للموارد اللازمة لتجديد معارفهم، وإعادة بناء رؤوس أموالهم المعرفية.

لم تطور الجامعات اليمنية معايير واضحة ومقننة لتقييم كفاءة هيئاتها التدريسية والبحثية، وهناك أعضاء هيئة تدريس لم يترقوا خلال سنوات عملهم في الجامعة التي تمتد لعقود، وفي بعض البرامج تسند عملية تدريس بعض مقرراتها لمعيدين، لاسيما في المؤسسات الأكاديمية في المدن الثانوية والمناطق الريفية.

يتم تعيين رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم بقرارات من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تعيين عمداء الكليات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للجامعات وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي[35]، ويتم تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المراكز البحثية من قبل رؤساء الجامعات، ويلاحظ غياب الشفافية في عمليات التعيين، وضعف مستوى الالتزام بالمعايير والشروط القانونية للتعيين[36]، الأمر الذي يؤثر سلبًا على استقلال الجامعات اليمنية الحكومية، حيث يحرص رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام على إرضاء السلطة أكثر من حرصهم على تطوير العمل الأكاديمي، وقد اخترقت الحكومة القانون في تعيين رؤساء الجامعات، فمعظمهم كان لا يتوفر فيهم الشروط التي يفرضها القانون، بمعنى أن الحكومة تهتم بإرضاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أكثر من اهتمامها بتطوير العمل الأكاديمي، ففي الوقت الذي لا توجد سيارات في الكليات والمراكز تُصرف الحكومة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيارات للاستخدام الشخصي، وفي الوقت الذي لا توجد مخصصات لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في الفعاليات الأكاديمية في الخارج يسافر رؤساء الجامعات كثير من السفريات للمشاركة في لقاءات غير هامة، ولا توجد مخصصات لتنظيم لقاءات أكاديمية في الكليات والأقسام، فقسم علم الاجتماع بجامعة صنعاء الذي تأسس عام 1970 لم ينظم سوى مؤتمر علمي واحد، أما المساكن المخصصة لأعضاء هيئة التدريس فمعظمها استولى عليها إداريون وغير مستحقين، مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن المهام الأكاديمية لا تصرف إلا بعد عدة سنوات، منحة طالب الدكتوراه حوالي 450 دولار، وهو مبلغ ثابت منذ الثمانينات، في الوقت الذي يحصل الموظفون في السفارات على مبالغ كبيرة.

تأثر قرارات تعيين القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية بالولاءات السياسية، يولد بنية إدارية وأكاديمية باتريمونيالية «عائلية»، فولاء رئيس القسم الأكاديمي يكون لعميد الكلية الذي رشحه للمنصب، وولاء عميد الكلية يكون لرئيس الجامعة الذي رشحه للمنصب، وولاء رئيس الجامعة يكون لرئيس الجمهورية الذي عينه، وبالتالي يديرون وظائفهم بما يحقق أهداف ورغبات النظام السياسي، لا بما يحقق أهداف ووظائف الجامعة، ولا يخضعون للمساءلة والمحاسبة للأطر التي حددتها القوانين، وبالتالي فإن مستوى التزام الجامعات الحكومية اليمنية بالمساءلة الإدارية ومبادئ المحاسبة والتقويم الذاتي المستمر ضعيف جدًا، ونادرًا ما تصدر الجامعات اليمنية تقارير تقييم ذاتي، وفي الحالات القليلة التي تصدر فيها مثل هذه التقارير فإنها لا تلتزم بمبدأ الشفافية.

تنص المادة «62» من القرار الجمهوري بالقانون رقم «18» لسنة 1995 وتعديلاته على «حظر ممارسة أي نشاط حزبي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها، كما تحظر الدعاية لصالح أو ضد أي حزب أو تنظيم سياسي داخل الجامعة أو أي مرفق تابع لها»، وعلى الرغم من ذلك تشهد المرافق التابعة للجامعات أنشطة لصالح الأحزاب والجماعات الحاكمة.

هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن إدارة كل الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية في الجامعات الحكومية باتت تدار بالأوامر والتوجيهات، عوض إداراتها بما يخدم أهدافها، وبما يتوائم مع القانون، ويبدو ذلك واضحًا في كثير من المخالفات التي يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي:

يستند التعليم العالي في الجمهورية اليمنية على قانون التعليم رقم «45» لسنة 1992، قانون الجامعات اليمنية رقم «18» لسنة 1995 وتعديلاته، قانون الجامعات الأهلية رقم «13» لسنة 2004، قانون كليات المجتمع رقم «5» لسنة 1996، قانون البعثات رقم «19» لسنة 2003، اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم «137» لسنة 2004، إلى جانب عدد أخر من القوانين واللوائح والتعليم الصادرة ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.[37]

أعدت الجامعات اليمنية خططًا استراتيجية، تتضمن رؤى ورسائل وأهدافًا وقيمًا واضحة، وشاملة نسبيًا، تتوافق مع طبيعتها كمؤسسات أكاديمية، لكن هذه الاستراتيجيات والخطط لا تتناسب مع الموارد المالية المتاحة للجامعات، حيث لم تعد السلطة المركزية في صنعاء ترصد ميزانيات للجامعات، والميزانيات التي ترصدها السلطة في عدن محدودة جدًا، ولا تتناسب مع طبيعة المؤسسات الأكاديمية، فهي ميزانيات نمطية تتكون من أبواب وفصول وبنود، لا تختلف ميزانية الجامعة عن ميزانية مكتب الإعلام أو مصلحة شؤون القبائل.

على الرغم من أن التشريعات الخاصة بالجامعات اليمنية تمنحها استقلالية تامة، إلا أن الواقع غير ذلك، حيث أن وزارة المالية تقوم بتحديد سقف ميزانية كل جامعة، وتوزيعها على بنود محددة، وبشكل عام فإن الميزانية الحكومية التي تعمل الجامعات وفقًا لها، لا تتناسب مع طبيعة أنشطة الجامعات ووظائفها، ولكل جامعة مسؤول مالي معين من قبل وزارة المالية، ولكل كلية مسئول مالي يتبع المسؤول المالي في الجامعة، ويتم صرف المبالغ المالية عن طريقهم ووفقًا للبنود المحددة سلفًا، دون تجاوزها إلا بموافقة وزارة المالية، وفي حال عدم صرف الجامعات الميزانيات المحددة لها مع نهاية السنة المالية، لا يسمح لها بالاحتفاظ بالمبالغ المتبقية للسنة القادمة، وتعيدها إلى وزارة المالية.[38]

جرت العادة قبل عام 2014 على أن تعتمد وزارة المالية كل عام موازنات سنوية للجامعات بناء على موازنات السنة السابقة، وإذا رغبت الجامعة في الحصول على ميزانية أكبر عليها أن تدخل في مفاوضات شاقة وصعبة مع وزارة المالية لاعتماد مبالغ إضافية أكثر من المبالغ التي اعتمدتها العام السابق، ولا يؤخذ بالاعتبار عند تحديد الموازنة المتعلقة بنوعية الأداء والكثافة الطلابية، والتخصصات النوعية والتنافس الأكاديمي والإنجاز، وتطوير البرامج الأكاديمية، واستحداث برامج جديدة.[39]

أثر إشراف وزارة المالية على الشئون المالية للجامعات على الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات، وعلى ممارسة صلاحياتها بشكل فاعل، سواء في إعادة توزيع الموارد المالية وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، أو في اتخاذ القرارات الأكاديمية الملائمة، أو الربط بين الإنفاق والبرامج الأكاديمية.[40]

على الرغم من أن استحداث كليات أو أقسام أكاديمية أو برامج جديدة يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن بعض الجامعات استحدثت برامج كثيرة دون موافقة التعليم العالي، ما يشكل اختراقًا للتشريعات.

مؤشرات التقييم والأداء التي تضمنتها الخطط الاستراتيجية ضعيفة ومحدودة، لا تغطي مختلف الجوانب المرتبطة بأنشطة ووظائف الجامعة.

هناك مؤشرات تدل على أن تغيير اللوائح يتم بما يتوافق مع رغبات رؤساء الجامعات وبما يتوافق مع توجهات ورغبات الحكومة، لا بما يخدم أهداف الجامعات، وفي حالات كثيرة يتم اختراق القوانين واللوائح والشروط القانونية المحددة لشغل مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ويتم تعيينهم وفقًا للولاء السياسي، وليس وفقًا لمعايير التنافس والكفاءة، لذلك فإنهم يتجاوزون كثيرون من القوانين واللوائح بما يحقق أهداف الجهات التي عينتهم، وبشكل عام تتم عمليات صناعة القرار في مجالس الجامعات ومجالس الكليات دون إشراك لأعضاء هيئة التدريس، ودون تشاور معهم، ويتم فرض قرارات على مجالس الأقسام العلمية دون موافقتها.

تتوفر كل الجامعات اليمنية على مكاتب أو وحدات للجودة، لكنها لم تطور معاييرًا للجودة الشاملة، بل تعمل وفقًا لاجتهادات ومبادرات شخصية، بعضها تتعارض مع متطلبات الجودة الشاملة، وتشكل تدخلًا في مهام ليست من مهامها، وتتسم كثير من الإجراءات التي تنفذ في مجالات كثيرة بعدم العدالة، فتفرض على البعض شروطًا ومتطلبات لا تفرض على غيرهم، فقد فرضت جامعة صنعاء على بعض أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية التوقيع على تعهد بعدم التدريس في جامعة أخرى، ولم يفرض توقيع مثل هذا التعهد على أخرين، وفرض على بعض المتقدمين لوظيفة معيد نشر أبحاث في مجلات محكمة، رغم أن قانون الجامعات اليمنية لم يتضمن هذا الشرط ضمن الشروط المطلوبة لتعيين المعيدين.

لا تمتلك الجامعات اليمنية أنظمة واضحة لتحديد المتميزين من الأكاديميين والباحثين والإداريين، ولا أنظمة واضحة لمكافأة المتميزين، وتتم أحيانًا مكافأة بعضهم بناء على رغبات وقرارات شخصية من رؤساء الجامعات، ولا تتوفر الجامعات اليمنية على أنظمة مساءلة تضمن أداء قياداتها ومسؤوليها وموظفيها لمسئولياتهم بفاعلية وفي الوقت المحدد، فاستخراج شهادة تخرج أو إنجاز معاملة ترقية لعضو هيئة تدريس قد يتطلب شهورًا كثيرة، وإجراءات صرف «بدل الساعات التدريسية» لأعضاء هيئة التدريس تتطلب أحيانًا أسبوعين أو ثلاثة.

|

المحور |

التعليم العام |

التعليم العالي |

|

البنية التحتية |

تضرر المدارس ونقص المرافق. |

غياب مختبرات ومكتبات حديثة. |

|

الكوادر |

نقص في عدد المعلمين وانقطاع الرواتب. |

هجرة الكفاءات وضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس. |

|

الجودة |

أساليب تدريس تقليدية ومناهج غير محدثة. |

مناهج قديمة وضعف معايير الجودة. |

|

التمويل |

اعتماد كبير على المنظمات الدولية. |

تمويل حكومي محدود واعتماد على الرسوم الدراسية. |

|

الحلول المقترحة |

إعادة تأهيل المدارس، وتحفيز تعليم الفتيات. |

تحديث المناهج، والاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي. |

على الرغم من أهمية كل مكونات التعليم العالي، إلا أن فن التدريس ومحتويات المقررات الدراسية «Curricula» تكتسب أهمية خاصة للطلاب، سواء أثناء سنوات الدراسة أو بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل، وقد طورت بعض الدول مؤخرًا ما عرف بأسلوب «Andragogy» الذي يعرف بأنه فن وعلم مساعدة الكبار على التعلم[41]، والمقصود بمصطلح الكبار هنا ليس فقط المنخرطين في برامج محو الأمية، بل أيضًا طلاب التعليم العالي، ويقوم هذا الأسلوب على استقلالية المتعلم، النقاش، الحياة العملية، التجربة والتطبيق، وهو نظام تعليمي هجين «Hybrid» يجمع بين التعليم والبحث وخدمة المجتمع[42]، فضلًا عن كونه تعلّمًا قائمًا على العمل «Work–Based Learning»، حيث يتم جزء كبير من التعلم في بيئة العمل الحقيقية[43]، وبالنظر إلى واقع فن التعليم والتعلم في الجامعات اليمنية، يتضح أنه أسلوب تقليدي يتم داخل قاعات المحاضرات، ويعتمد على أسلوب المحاضرة بشكل رئيس، ولا تتوفر برامج لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال فن التدريس، باستثناء الدورات التي تعقدها جامعة عدن لأعضاء هيئة التدريس الجدد، والتي جعلت حضور تلك الدورات واجتياز اختبارات الأداء التدريسي شرطًا ضروريًا للتثبيت فيها.[44]

على الرغم من مرور ما يقرب من ربع قرن على تدشين أنشطة تتعلق بجودة التعليم الجامعي في اليمن، فإن وزارة التعليم العالي لم تطور أدلة بيداغوجية لتدريس مقررات البرامج الجامعية في مرحلة البكالوريوس، ولا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ولم تطور الجامعات ولا الكليات ولا الأقسام العلمية أدلة بيداغوجية، ولا حتى أعضاء هيئات التدريس، فلم تتضمن الكتب المرجعية «Text Books» أو الملازم التي أعدها أعضاء هيئات التدريس أدلة أو حتى موجهات بيداغوجية لتدريس المقررات، والوثائق الوحيدة التي تضمنت موجهات بيداغوجية هي وثائق توصيف المقررات التي نفذتها الجامعات اليمنية الحكومية ابتداءً من عام 2020، حيث تضمنت الإشارة إلى أساليب تدريس أخرى إلى جانب المحاضرات، مثل مجموعات العمل، العروض، وإعداد أوراق العمل، إلا أن جل أعضاء هيئات التدريس يقتصرون في تدريسهم على المحاضرات، عدا بعض الاجتهادات لبعض أعضاء هيئات التدريس.

كما تفتقر الجامعات اليمنية إلى البنية التحتية اللازمة لاستخدام الأساليب والطرق البيداغوجية التشاركية والتطبيقية، واللازمة لاستخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس[45]، فهي تفتقر لأجهزة وأدوات تكنولوجيا التعليم، ففي كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي أُدرّس فيها على سبيل المثال، لا يوجد سوى جهاز «بروجكتور» واحد قديم في مكتبة الكلية، وإذا أراد الطلاب استخدامه عليهم دفع مبلغ مالي للقائم عليه، ولا توجد ستائر لتعتيم القاعات عند استخدام وسائل تكنلوجيا التعليم، ولا توجد شبكة إنترنت، ولذلك يمكن القول إن معظم المؤسسات الجامعية الحكومية في اليمن تفتقر إلى وسائل التكنولوجيا المتعلقة بالتعليم، ونسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لا يجيدون استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم، ولا تقدم الجامعات أي برامج لتدريبهم عليها.

طريقة التدريس التي تقتصر على المحاضرة، هي طريقة تنمي مهارة الحفظ فقط، ولا تنمي المهارات العقلية الأخرى[46]، فضلًا عن ذلك، فإن هذا الأسلوب البيداغوجي لا يساعد الطالب على الابتكار والإبداع، ولا يشجع على التعلم الفعال «Active Learning»، فالطالب مجرد متلقٍ، ولا دور له في قاعة المحاضرات سوى الاستماع، حيث تقوم العملية التعليمية على المحاضرة المجردة أو النظرية، بهدف نقل معارف الأستاذ ومؤلف الكتاب المرجعي، لكنها لا تقوم على تنمية مهارة استخدام مناهج البحث وتصميم الأبحاث.

أما التعليم الجيد، فهو الذي يمكّن الطالب من اكتساب المعرفة والفهم، بالإضافة إلى المهارات الذهنية والعامة والمنقولة، فمن خلال أسلوب التدريس «Pedagogy» يكتسب الطالب مهارات عامة أو مهارات منقولة مثل القدرة على العمل في فريق والاتصال الفعال، ومن خلال الدراسة والمواد التدريسية يكتسب الطالب المهارات الذهنية، مثل الاستنتاج، القدرة على حل المشكلات، والمناقشات الفعالة، بينما كل الخطط الاستراتيجية التي أعدتها الجامعات اليمنية لا تتضمن شرحًا واضحًا عن فلسفة التعليم وطرق التعليم «Pedagogy» التي تعتمدها الجامعة وتلتزم بها، حيث لازالت عمليات التعليم تتم في القاعات الدراسية «Classrooms»، ولم تتجاوزها إلى استخدام مفهوم أو مصطلح مكان التعلم «Learning Space» باعتبار أن التعلم يتم داخل القاعات الدراسية وخارجها، ولازالت الأساليب التعليمية تفتقر لأساليب التعليم النشط «Active Learning».

كما تتسم نظم الامتحانات وطرق التقييم في الجامعات الحكومية اليمنية بالأحادية وعدم التنوع، وتدني مستوى كفاءتها في التمييز بين مستويات الطلبة علميًا، فهي لا تقيس سوى مهارة الحفظ، ولا تستخدم الجامعات الحكومية اليمنية أي أساليب لقياس تقييم الطلاب لأساليب التدريس والامتحانات، ومدى رضاهم عنها.

والخلاصة هي القول، أن التعليم الجامعي في اليمن، تعليم تلقيني يقتصر على إكساب الطالب معلومات ومعارف، ولا يتجاوز ذلك إلى عملية تعليمية تؤدي لإكساب الطالب إلى جانب المعلومات والمعارف، فهمًا، مواقفًا، قيمًا، مهارات، كفاءات، وسلوكًا، من خلال التجربة والممارسة والدراسة والتعليم.[47]

تعاني الجامعات اليمنية الحكومية من محدودية توفر تقنيات المعلومات واستخداماتها في مجال الإدارة وفي مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي[48]، وقد عملت وزارة التعليم العالي على صياغة سياسة وطنية لتقنية المعلومات في مجال التعليم العالي، وخطة وطنية رئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم العالي في اليمن، وخطة تنفيذية بالتعاون مع مستشارين من جامعة دلفت للعلوم والتكنولوجيا في هولندا، بهدف تأسيس بنية تحتية تقود إلى استخدام وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات والكليات اليمنية، وتم تأسيس مركز تقنية المعلومات بوزارة التعليم العالي، ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه البنية التحتية للمعلومات في الجامعات اليمنية، من بينها ضعف الخدمات الإلكترونية وعدم توفر مصادر رقمية تدعم العملية التعليمية، فمثلًا، هناك كليات حتى اليوم لا توجد بها مكتبات، وحتى الكليات التي توجد بها مكتبات فإن حالتها مزرية، ما جعل الطالب وعضو هيئة التدريس يعزفان عن دخولها.

توجد ثلاثة أنظمة للقبول في الجامعات اليمنية الحكومية، هي: النظام العادي، الموازي، النفقة الخاصة، ما يخل بالعدالة الاجتماعية ويكرس سياسات تمييز لصالح الطلاب المنتمين لعائلات غنية، حيث يتم قبول طلاب في النظام الموازي بمعدلات أدنى من معدلات قبول الطلبة في النظام العادي، ويتم قبول الطلبة في نظام النفقة الخاصة بمعدلات أدنى من معدلات قبول الطلبة في النظام العادي والنظام الموازي، ودون اختبارات قبول، مقابل دفع رسوم دراسية تفوق قدرات الغالبية العظمى من الأسر اليمنية، وما يدعو للاستغراب أن جامعة صنعاء اعتبرت أن تنوع أنظمة القبول هذه واحدة من ميزاتها.

جدول «4»

رسوم نظامي الموازي والنفقة الخاصة في بعض كليات جامعة صنعاء للعام «2022-2023»

|

الكلية |

النظام الموازي |

النفقة الخاصة |

|

|

كلية الشريعة |

35,000 ريال |

400 دولار |

|

|

كلية التربية |

التخصصات العلمية والإنجليزي |

45.000 ريال |

400 دولار |

|

باقي التخصصات |

35,000 ريال |

300 دولار |

|

|

كلية الآداب |

قسم الإنجليزي |

45,000 ريال |

400 دولار |

|

باقي التخصصات |

35,000 ريال |

300 دولار |

|

|

كلية العلوم |

قسم الأحياء وقسم الكيمياء |

100,000 ريال |

- |

|

فيزياء ورياضيات |

60,000 ريال |

- |

|

|

كلية التجارة |

35,000 ريال |

500 دولار |

|

|

كلية الطب والعلوم الصحية |

طب بشري |

6,000 دولار |

6,000 دولار |

|

مختبرات |

1,250 دولار |

1,750 دولار |

|

|

تمريض |

1,250 دولار |

1,750 دولار |

|

|

كلية الهندسة |

1,250 دولار |

1,500 دولار |

|

|

كلية الزراعة |

50,000 ريال |

- |

|

|

كلية الصيدلة |

1,250 دولار |

1,750 دولار |

|

|

كلية الإعلام |

35,000 ريال |

300 دولار |

|

|

كلية الحاسوب |

1,250 دولار |

1,750 دولار |

|

|

كلية البترول والمعادن |

1,500 دولار |

1,750 دولار |

|

لا تمتلك الجامعات اليمنية لوائح تحدد حقوق ومسؤوليات الطلاب وقواعد السلوك المقبولة داخل الحرم الجامعي، ويتم فرض قواعد سلوك من قبل مسؤولي الجامعة والمنتدى الطلابي بشكل تعسفي، ويتم التحقيق مع الطلبة وإيقاع عقوبات تصل حد الفصل دون الاستناد على أطار قانوني واضح، ولا توجد آليات لشكاوى الطلاب والاعتراض على العقوبات التي توقع عليهم.

وتتم عمليات وإجراءات معادلة المقررات الدراسية وفقًا لاجتهادات في الأقسام الأكاديمية، حيث لا تتوافر في الجامعات اليمنية الحكومية سياسات ومعايير واضحة لمعادلة المقررات الدراسية، أو لمعادلة الشهادات، أو التحويل الداخلي والخارجي، فمثلً تم قبول طلاب في برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة تمامًا عن تخصصاتهم في مرحلة البكالوريوس.

على الرغم من أن الجامعات اليمنية الحكومية تحصل رسوم أنشطة طلابية من طلابها كل عام، إلا أنها لا تمتلك سياسات واضحة ومكتوبة حول دعم الأنشطة الطلابية، وعلى مستوى الواقع لا تقدم دعمًا ماليًا منتظمًا للأنشطة الطلابية الثقافية والترفيهية والرياضية، ولا تتوفر سياسات وأدلة وقواعد واضحة ومكتوبة لدعم ومكافأة الطلاب المتميزين، ولا تتوفر خدمات إسعاف وخدمات رعاية صحية أولية للطلاب.

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2001 التفكير في تأسيس نظام للجودة والاعتماد الأكاديمي، وفي 2002 نظمت ورشة حول الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في التعليم العالي، ووقعت الوزارة في العام نفسه اتفاق خدمة استشارية مع المجلس البريطاني للجودة في التعليم العالي «NARIC»، بمشاركة خدمة التبادل الأكاديمي الألماني «DAAD»، لتنفيذ أنشطة تتعلق بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وفي 2006 نظمت ورشتين تدريبيتين للمسئولين في الوزارة ورؤساء الجامعات ومسئولين أخرين، نوقش فيهما تأسيس مجلس اعتماد أكاديمي وتطبيق عمليات ضمان جودة داخلي في مؤسسات التعليم العالي. هذه الأنشطة جاءت في إطار مشروع لأربع سنوات «2003-2006» «اليمن: التعلم والتجديد في التعليم العالي» الممول من البنك الدولي، بهدف تقديم المساعدة لجامعتي صنعاء وعدن لتدشين عملية تقييم ذاتي، وتطوير معايير متوافق عليها في مجال ضمان الجودة في التعليم العالي، بحيث تطبقها باقي الجامعات الحكومية، وليمثل ذلك أساسًا تعتمد عليه عدد من الجامعات الخاصة في إنجاز تقييم داخلي، وبالرغم من ذلك، لم تطور وزارة التعليم العالي نظامًا لضمان الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن.[49]

انعقد مؤتمر جودة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء في مارس 1997، وبعد أحد عشر عامًا انعقد المؤتمر الثاني للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية عام 2008، والذي أشار إلى أن هناك تدن كبير في مستوى التعليم الجامعي، وهناك حاجة ملحة لوضع معايير اعتماد أكاديمية لضمان جودته[50]، وفي مارس 2009 أقر مجلس الوزراء تأسيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، والذي تتمثل مهامه في تحسين نوعية التعليم العالي، ونشر الوعي بثقافة الجودة، وتوفير معلومات واضحة ودقيقة للطلاب وأرباب العمل، والارتقاء بنوعية التعليم العالي من خلال مراقبة الجودة وتقييم أداء مؤسساته، لرقع قدراته التنافسية، وتأكيد الشفافية والمساءلة لجميع المعنيين بإعداد البرامج الأكاديمية وتنفيذها والإشراف عليها، وتبادل الخبرات مع الهيئات الأكاديمية عربيًا ودوليًا[51]، وفي أكتوبر 2009 عقد المؤتمر الوطني الثالث للتعلم العالي في اليمن، وفي عام 2012 أشارت دراسة حول جودة التعليم العالي في اليمن إلى أن «واقع التعليم العالي في الجمهورية اليمنية يشير إلى أن ثقافة الوعي والالتزام بالجودة والتحسين «...» لم تُزرع لحد الآن في كل الجامعات اليمنية»[52].

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم «74» لعام 2009 بشأن إنشاء مجلس الاعتماد وضمان الجودة، تم تأسيس مجلس الاعتماد وضمان الجودة عام 2009، وبعد حوالي 13 عامًا «يناير 2022» اكتمل إعداد وثيقة معايير الاعتماد المؤسسي «الاعتماد العام» لمؤسسات التعليم العالي، وتضمنت تسعة معايير رئيسية، وكل معيار شمل مجموعة من المعايير الفرعية، وقد بلغ عدد المعايير الفرعية ثلاثون معيارًا، وتحت كل معيار عدد من مؤشرات الأداء[53]، لكن المجلس لم يطور حتى الآن، للأسف، معايير لجودة التعليم العالي في الجامعات الحكومية والخاصة، وترك الأمر للاجتهادات.

تبدو المعايير التسعة الرئيسية التي تضمنتها وثيقة معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، ومعظم المعايير الفرعية، قريبة جدًا حد التطابق مع بعض معايير تحقيق الجودة والحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، التي طورها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي المؤسسي بدولة الكويت[54]، لكنه أهمل المعايير المتعلقة بالهيئة التعليمية، استراتيجيات وطرائق التعلم، وتقييم التحصيل العلمي للطلاب، الأخلاقيات الملزمة، وأنظمة التكنولوجيا.

الأنظمة الداخلية لإدارة الجودة في الجامعات اليمنية ضعيفة، فلم تطور معايير جودة لا للتدريس ولا للبحث، ولم تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم باتجاه تحقيق أهداف الجامعة، لذلك فإن كل الجامعات اليمنية لا تقدم تقارير تقييم سنوية داخلية، باستثناء جامعة صنعاء التي أصدرت هذا العام أول تقرير منذ تأسيسها عام 1970، أعده عدد من الموظفين ولم يشرك أعضاء هيئة التدريس والطلاب في إعداده، لذلك جاءت بعض محتوياته دعائية وشكلية، فضلًا عن ذلك فإن كل المؤسسات الأكاديمية الحكومية اليمنية لا تصدر تقارير تقييم خارجية.

كما أن الإدارة المعنية بإدارة الجودة في الجامعات اليمنية، تعمل دون إشراك الطلاب في تقييم البرامج الدراسية، ودون إشراك أعضاء هيئة التدريس، ودون إشراك جهات التوظيف للخريجين لمعرفة مدى كفاءة الخريجين الذين وظفتهم.

لم تعمل إدارات الجودة في الجامعات اليمنية على تصميم جداول المحاضرات والأنشطة البحثية وعمل المكتبات والمعامل ومختلف مرافق الجامعات بما يتواءم مع طبيعتها الأكاديمية والبحثية، بل نظمتها وفقًا لنمط الدوام في المؤسسات والأجهزة الحكومية الإدارية، حيث يبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحًا، وينتهي عند الساعة الثانية ظهرًا.

لم تطور الجامعات اليمنية الحكومية مؤشرات أداء لقياس جودة التعليم العالي، ولذلك، وصف البنك الدولي عام 2010 التعليم العالي في اليمن بأنه متدنٍّ في الجودة، كما حدد أهم العوامل التي تؤثر سلبًا على مستوى جودة التعليم الجامعي في اليمن، وهي: «غياب أنظمة ضمان الجودة على المستوى المركزي وعلى المستويات المؤسسية، تدني جودة بيئة التدريس والتعليم بما في ذلك تقادم المناهج الدراسية ونقص موارد المكتبات والمعامل ونقص البنية الأساسية الإلكترونية التي تحد من قدرة الطلاب على الوصول إلى الموارد العالمية، ضعف مؤهلات أعضاء هيئات التدريس، تدني مستوى الكفاءة الداخلية، محدودية الاستقلالية المالية للجامعات الحكومية بسبب تحكم الوزارة في الإنفاق، ضعف قدرات التخطيط والمتابعة والتقييم»[55]، وخلال السنوات التالية لعام 2010 تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في اليمن، ومنذ عام 2015 نشبت حرب أهلية وتدخل عسكري خارجي في اليمن، وهو الأمر الذي ساهم في تردي أوضاع التعليم الجامعي في اليمن، وبات التعليم الجامعي أكثر سوءًا.

منذ بداية الحرب، عانى قطاع التعليم من عدد من الاختلالات، تمثّلت في تدمير العديد من المباني المدرسية، واحتلال مسلحين تابعين لأطراف الحرب لبعض المباني، وانقطاع مرتبات المعلمين وأساتذة الجامعات في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، وتراجع القدرة الشرائية للعملة اليمنية، مما أثّر سلبًا على مستويات معيشة العاملين في قطاع التعليم وأسرهم، وعدم قدرة كثير من العاملين في قطاع التعليم والطلاب على الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، بالإضافة إلى هجرة العديد من أساتذة الجامعات إلى الخارج.

أعادت جامعة صنعاء تنظيم إدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس، فقامت بإخلاء الشقق التي كانت مشغولة بشكل مخالف للائحة الإسكان، وكذلك الشقق التي يمتلك شاغلوها عقارات سكنية خارج الجامعة، وأسكنت بدلًا منهم الأساتذة الذين عجزوا عن دفع إيجارات الشقق المستأجرة خارجها.

استطاعت إجراءات مواجهة الأزمة تحقيق الصمود «Resilience» وضمان استمرارية عمل نظام التعليم، ومع ذلك، فقد اتسمت هذه الإجراءات بجوانب قصور عديدة، بل إن بعضها أدى إلى نتائج عكسية تمامًا، سواء على مستوى جودة التعليم أو من حيث إضعاف مبادئ الحوكمة الرشيدة. ومن هذه الجوانب، على سبيل المثال: غياب العدالة، حيث يوجد تفاوت كبير في أجور الساعات لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات. فقد حصل أساتذة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والتجارة، والشريعة على أعلى الأجور، بينما حصل أساتذة كليتي التربية، والآداب والعلوم الإنسانية على أدنى الأجور، على الرغم من أن أساتذة الكليات الطبية يمتلكون عيادات خاصة، وصيدليات، ومختبرات تحاليل طبية، كما أن أساتذة كليتي الهندسة والتجارة يمتلكون مكاتب استشارية، وأساتذة كلية الشريعة يمتلكون مكاتب محاماة، في حين أن أساتذة كليتي التربية، والآداب والعلوم الإنسانية لا يمتلكون أي مصدر دخل سوى رواتبهم من الجامعات.

صدرت معظم الإجراءات من خلال توجيهات وقرارات فوقية، دون إشراك المعلمين وأساتذة الجامعات في مناقشتها وتصميمها، رغم أنهم المعنيون الحقيقيون بها. فضلًا عن ذلك، فإن بعض القرارات تصدر دون دراسة كافية، فقد صدر قانون دعم المعلم والتعليم عام 2019 دون تخطيط أو دراسة متأنية، مما حال دون تحقيق وظيفته الأساسية المتمثلة في دعم المعلمين وصرف مبالغ نقدية تحت مسمى بدل انتقال. حيث صرّح وزير التربية والتعليم، خلال جلسة برلمانية في 28 يوليو 2024، قائلًا: منذ تأسيس الصندوق، لم تكف موارده لتغطية بدل الانتقال الشهري، الذي كان مقررًا بمبلغ ثلاثين ألف ريال شهريًا لعدد مائتي ألف معلم ومعلمة.[56]

تعود عدم قدرة النظام التعليمي على الاستجابة للأزمات إلى المركزية الشديدة، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي، حيث لا تمتلك مجالس الجامعات ومجالس الكليات ومديرو المراكز التعليمية في المديريات ومديرو المدارس سلطة كافية تمكّنهم من اتخاذ قرارات فعالة في مواجهة الأزمات، فضلًا عن ضعف قدرات بعض المسؤولين في مواقع صناعة القرار.

في ختام هذا البحث، يتضح أن النظام التعليمي في اليمن يواجه أزمات هيكلية ومعقدة، تتطلب حلولً جذرية ومستدامة للنهوض بالقطاعين العام والعالي. على الرغم من التحديات الكبيرة التي تعوق مسيرة التعليم، مثل ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وهجرة الكفاءات، إلا أن هناك فرصًا حقيقية يمكن استثمارها من خلال تبني استراتيجيات متكاملة تركز على تطوير المناهج، تحسين جودة التعليم، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

إن التعليم، بما يمثله من أهمية محورية في بناء المجتمعات، يجب أن يكون في صدارة الأولويات الوطنية، حيث يعد الاستثمار فيه مدخلً لتحقيق التنمية المستدامة. لذلك، فإن الالتزام بتطبيق الحلول المقترحة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، سيكون بمثابة حجر الزاوية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة في اليمن.