الوظائف في اليمن

بين القطاع العام والقطاع الخاص

تتناول هذه الدراسة واقع الوظائف وسوق العمل في اليمن، مسلطة الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على القوى العاملة ومنظومة الأجور والمرتبات. تشير الدراسة إلى أن اليمن تواجه أزمة بطالة حادة نتيجة عدم التوازن بين النمو السكاني السريع والموارد الاقتصادية المحدودة. كما تبرز الفجوة في تنظيم سوق العمل وضعف سياسات التوظيف التي تفاقمت بفعل النزاعات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة تأثير تراجع الإيرادات الحكومية وعجز الدولة عن تغطية رواتب موظفي القطاع العام. ومن خلال استعراض تجارب دولية ناجحة مثل سنغافورة وماليزيا، تقدم الدراسة رؤى حول كيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية. تُختتم الدراسة بوضع رؤية مستقبلية تهدف إلى تقليل معدلات البطالة وتحسين نظم الأجور، مع اقتراح إصلاحات هيكلية تعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

كلمات مفتاحية: سوق العمل، التوظيف، البطالة، التنمية الاقتصادية، القطاع الخاص، الإصلاحات الهيكلية، القطاع العام، اليمن.

Abstract

This study explores jobs and the labor market in Yemen, highlighting economic and social challenges affecting the workforce and wage system. Yemen’s severe unemployment crisis stems from rapid population growth and limited resources, exacerbated by conflicts and weak employment policies. Additionally, it addresses the impact of declining government revenues and unpaid public wages further strain the labor market. By examining successful models like Singapore and Malaysia, the study offers insights into turning challenges into opportunities. It concludes with a vision for reducing unemployment, improving wages, and implementing reforms to boost private sector contributions to sustainable development.

Keywords: labor market, employment, unemployment, economic development, private sector, structural reforms, public sector, Yemen.

العمل يُعدُّ من الأنشطة الإنسانية الأساسية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتنمية الأفراد والمجتمعات. فهو ليس فقط الوسيلة الأساسية لكسب العيش، بل أيضًا الأداة التي تُسهم في بناء الاقتصاد وتعزيز العلاقات الاجتماعية. ولهذا السبب، اهتمت المجتمعات الحديثة بإنشاء منظومات متكاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين.

في الدول المتحضرة، أصبح العمل نشاطًا مُنظمًا يخضع لقوانين وسياسات مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الأفراد وسوق العمل. يتم إخضاع العاملين لاختبارات مهنية تضمن كفاءتهم وإسهامهم الإيجابي في الاقتصاد.

على مستوى الفرد، يحقق العمل العديد من الفوائد التي تمتد إلى المجتمع بأسره، أهمها:

تواجه بلادُنا تحدياتٍ سكانيةً كبيرةً ناجمةً عن انعدام التوازن بين عدد السكان من حيث الحجم والتركيب والتوزيع، وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الاختلالات والإخفاقات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية[1]، وتمثل القوى العاملة نبض الاقتصاد الحيوي، كما تمثل وقودًا وطاقةً للمجتمع لتحقيق التنمية المنشودة. وفي اليمن، من المتوقع أن يصل حجم القوى العاملة في عام 2035 إلى حوالي 13 مليون عامل، مقارنة بـ 4.2 مليون عامل عام 2004. وبذلك، سيتضاعف حجم القوى العاملة ثلاث مرات تقريبًا بحلول نهاية فترة الإسقاط، مقارنةً بالوضع الحالي. والمعيار الفعلي في هذا الجانب هو القدرة على تهيئة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة، إضافةً إلى القدرة على التأهيل والاستيعاب والاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة، التي يمكن أن تكون وسيلةً مثلى لتحقيق التنمية، وتغيير الواقع المعيشي، والوصول بالمجتمع إلى مستوى جيد، وتوفير متطلباته، وتحقيق طموحاته، وبدون ذلك، ستصبح هذه الأعداد عبئًا على المجتمع، حيث تزداد نسبة الجريمة مع وضع كهذا، وتتسع رقعة الإرهاب والفساد الاجتماعي والسياسي، وتسوء الأحوال المعيشية[2] ، ويمكن اختصار أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل في اليمن في:

وبالنظر إلى التجارب الدولية، مثل سنغافورة وماليزيا، التي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، يبدو من الضروري دراسة هذه التجارب واستلهام أفضل الممارسات.

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على:

يغطي البحث الفترة الزمنية الممتدة من 1962 إلى 2014، ويدرس تطور منظومة الأجور والمرتبات في اليمن خلالها، كما يستعرض تجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا لتقديم مقترحات قابلة للتطبيق في السياق اليمني، وقد تم اختيار هذه الدول للتعرف على بدايات انطلاقها نحو التنمية الإدارية والاقتصادية، والعوامل التي أسهمت في ذلك، خصوصًا أنها كانت دولًا فقيرة الموارد وتعاني من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، لكنها أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة.

تم تقسيم البحث إلى:

هدفت إلى دعم جهود التنمية في مجال إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأبرزت أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الخاص، كما أكدت أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

تناولت دور القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن، وأوصت بتعزيز بيئة العمل من خلال تحسين الوصول إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وإعادة بناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما شددت على أهمية الاستفادة من القطاع الخاص كمحرك رئيسي لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

قَيَّمَت سياسات الوظائف والأجور في اليمن، وخلصت إلى أن التوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية لا يتجاوز 9.1 ٪ موضحةً أن هذا التراجع مرتبط بانهيار الاقتصاد والصراع المستمر. كما أكدت أهمية مواءمة الحد الأدنى للأجور مع تكاليف المعيشة، واعتماد إصلاحات شاملة لتحسين العدالة الاجتماعية.

ركّزت على تحليل العوامل المعيقة للتنمية في اليمن والتحديات الهيكلية التي تواجه البلاد، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع مستويات الفقر، وضعف الموارد البشرية. كما تضمنت الدراسة توصيات لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية عبر تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشددةً على أهمية دور المانحين الدوليين في تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز التنمية المستدامة.

تُعَدّ الأجور من الأدوات الفعالة المؤثرة على أداء الفرد، وهذا ما جعل البعض يُسمِّي الاقتصاد المعاصر «اقتصاد الأجور»، نظرًا لأهميته الكبيرة كعنصر تنموي يساهم في تكوين طبقة عاملة فعالة ومنتجة، وكعامل استقرار اجتماعي يحفز الطاقات البشرية على تطوير المنتج وتحسينه وترقيته.

وبشكل عام، تشير الأجور أو المرتبات إلى التعويض المالي الذي يتلقاه العامل مقابل العمل الذي يؤديه، سواء كان بشكل يومي، أسبوعي، أو شهري. أمّا قانون الأجور والمرتبات اليمني رقم «43» لسنة 2005، فقد عرَّف الراتب بأنه: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون، مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة[7]، كما حدد قانون العمل اليمني رقم «5»[8] لسنة 95 والمعدل بالقانون رقم «25» لسنة 97 في مادته رقم «2» مفهوم الأجور وقام بتقسيمه إلى قسمين:

وبالنسبة للإسكوا[9] فقد عرّفت الأجور والمرتبات على أنها: تشمل قيمة أي مساهمات اجتماعية وضرائب دخل وما إلى ذلك، مستحقة للدفع من قبل الموظف حتى وإن تم فعليًا اقتطاعها من قبل صاحب العمل لتيسير سير عمل الشؤون الإدارية أو لغير ذلك من الأسباب، وتم دفعها بشكل مباشر لبرامج أو الأنظمة الضمان الاجتماعي أو للسلطات الضريبية وما إلى ذلك نيابة عن المستخدم.

كما قدمت الاتفاقية رقم «100»[10] من الدليل التعريفي للمساواة في الأجور، تعريفًا للأجر بحيث يشمل الأجر أو المرتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدًا أو عينًا، مقابل استخدامه له، ويشمل ذلك:

المرتبات والأجور عنصر أساسي في الاقتصاد والمجتمع، فهي حق جوهري للموظفين والعاملين وتعويض مباشر لجهودهم، وقد أكد الإسلام على ضرورة دفعها في وقتها، كما قال الرسول ﷺ:« أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». وتمثل الأجور أهمية مزدوجة، فهي تؤثر في العلاقات الاجتماعية بين أصحاب العمل والعمال، كما تعد عاملًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية، إذ ينعكس مستوى الأجور على رضا العاملين وإنتاجيتهم، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع. وترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالعدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدخل القومي، حيث يجب أن تؤدي زيادة الدخل إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد، مما يجعل السياسة الأجرية أداة حيوية لتحقيق هذا التوازن، عبر ربط الأجور بمعدلات التضخم، لضمان قدرة العاملين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يقلل من الأجر الحقيقي، مما ينعكس سلبًا على مستوى المعيشة والإنتاجية والولاء المؤسسي، ولذلك تلجأ الدول والمؤسسات إلى وضع سياسات أجرية مرنة تواكب التضخم، للحفاظ على الأداء الإنتاجي، وضمان استقرار الإيرادات، وتعزيز القدرة التنافسية.

يعرف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة القطاع الخاص في استراتيجيته العالمية «2025-2023» بأنه «النشاط التنظيمي الأساسي للنشاط الاقتصادي في اقتصاد السوق» [11]، حيث تُعتبر الملكية الخاصة والمنافسة من العوامل الأساسية التي تدفع عجلة الإنتاج، أما أشكاله فهي تشمل:

وتؤكد العديد من الدراسات أن القطاع الخاص يساهم في خلق نمو اقتصادي سريع ويستمر على المدى الطويل، انطلاقا مما يتميز به من مزايا عديدة مقارنة بالقطاع العام، وذلك كما يلي:[12]

يُعد مصطلح الشراكة مع القطاع الخاص من المفاهيم الحديثة في أدبيات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولم تحظَ بتعريف شامل وقاطع كغيرها من المفاهيم، ورغم ذلك، فقد اصبح في الوقت الراهن من المصطلحات الأكثر شيوعًا في معظم مناحي الحياة نتيجة للدور الذي تقوم به هذه الشراكة بين القطاعات والمؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف، وقد تم تداول مفهوم الشراكة بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لأول مرة على نطاق واسع خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994، ويمكن تعريفها بشكل دقيق بأنها «تكوين علاقة تعاونية بين شريك أو أكثر من الجهات الحكومية مع شريك أو أكثر من تكوينات أخرى حكومية أو غير حكومية وتكوينات أخرى كالمنظمات المحلية أو الخارجية أو القطاع الخاص، مرتكزة على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين طرفين أو الأطراف من أجل تحقيق الأهداف» [13]، والشراكة تعدّ أحد المحاور الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن الاقتصادي، لا سيما في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة، وتشمل هذه الشراكة:

كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا فاعلً في تحسين منظومة الأجور العامة من خلال:

استعرض هذا الباب الإطار العام للدراسة، أهدافها ومنهجيتها والدراسات السابقة التي ناقشت موضوع سوق العمل اليمني، كما شرح تعريف مصطلح الأجور، وكذا علاقته بالتنمية، كما تطرق إلى تعريف القطاع الخاص والشراكة معه ودور هذا القطاع في تحسين منظومة الأجور، مما يمهد لفهم أعمق للتحولات والتحديات المرتبطة بأسواق العمل والتي سنناقشها في المباحث اللاحقة.

شهدت اليمن توسعًا ملحوظًا في قطاعيّ الأعمال العام والخاص، إلا أن القطاع العام تحمل عبء توفير الوظائف لليمنيين بغض النظر عن الحاجة الفعلية، مدفوعًا برغبة المواطنين في الاستقرار الوظيفي وضمان استمرارية الأجور بعد التقاعد أو الوفاة. وقد أسهمت العشوائية في التوظيف، الناجمة عن الوساطات والمحسوبيات والسعي لبسط النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا العسكرية، في تضخم هيكل الأجور بشكل كبير. وفي الوقت ذاته، لم يُطبق قانون التقاعد بفاعلية، حيث يتجنب الموظفون الإحالة للتقاعد خشية فقدان الامتيازات المالية التي كانوا يحصلون عليها أثناء الخدمة.

يتناول هذا المبحث أبرز القوانين والقرارات والتشريعات اليمنية المتعلقة بالوظائف والأجور منذ عام 1963 وحتى صدور القانون رقم «43» لسنة 2005، والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. كما سيتم استعراض الخطوات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لإصلاح منظومة الأجور والمرتبات، إضافةً إلى تحليل المسوحات الخاصة بالقوى العاملة خلال الفترة من 1990 حتى «2013-2014».

يمكن استعراض أهم قوانين وتشريعات الخدمة المدنية في اليمن بخصوص الأجور كالتالي:

تميزت عملية التعيين والاختيار في هذا القانون بعدة ملاحظات، أبرزها أن شغل منصب وكيل وزارة أو وكيل مساعد لم يكن مشروطًا بأي مؤهل علمي، بل يتم الاختيار من بين الوظائف الإدارية القيادية الأدنى. أما باقي الوظائف القيادية، فقد اشترط القانون أن يكون المرشح قد شغل منصبًا قياديًا أدنى لمدة ثلاث مراتب في معظم الحالات، مع اجتياز برنامج تدريبي، وهو ما أدى إلى تقليل الاهتمام بالمؤهل العلمي مقارنة بالسابق، إذ أصبح التركيز على الخبرة والاختبار عند وجود أكثر من مرشح. ومع ذلك، بقي المؤهل الجامعي شرطًا أساسيًا للوظائف التخصصية.

أما التطور الوظيفي، فقد أصبح في الغالب أفقيًا عبر العلاوات السنوية والتشجيعية، بينما بات التطور الرأسي نحو المناصب الأعلى أمرًا نادرًا، مما أثر على حوافز الترقية والتدرج الوظيفي.

صدر هذا القانون بناءً على الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات التي اقرّتها الحكومة في شهر فبراير 2005 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة بهدف تحقيق ما يلي:

جدول «1»

القوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات

في اليمن، ميزاتها وتأثيراتها

|

القانون |

العام |

الميزات الأساسية |

التأثيرات |

|

«2» |

1963 |

تنظيم شؤون الخدمة المدنية؛ 3 جداول مرتبات |

لم يتضمن شروط شغل الوظائف أو تدريب الموظفين؛ افتقر إلى الحوافز الإضافية. |

|

«5» |

1971 |

إضافة شروط مثل الشهادة العلمية |

افتقر للدقة ولم يتطرق إلى تنمية القيادات الإدارية. |

|

«49» |

1977 |

استحداث حوافز للمؤهلات الجامعية؛ علاوات تشجيعية |

أبرز ضعف المؤهلات العلمية في الجهاز الإداري؛ تطور طفيف في الحوافز التعليمية. |

|

«1» |

1988 |

التركيز على التطور الأفقي في الوظائف |

تجاهل المؤهلات للوظائف العليا؛ اعتماد الخبرة أكثر من التعليم. |

|

«19» |

1991 |

شروط أكثر تشددًا لشغل وظائف الإدارة العليا |

أدى إلى تضخم القوى العاملة بسبب التعيينات العشوائية. |

|

«43» |

2005 |

بناء هيكل موحد للأجور؛ تحسين توزيع الرواتب بين المناطق |

محاولة تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى للرواتب. |

أما أبرز نتائج المسح، فكانت كما يلي:

جدول «2»

أهم أرقام مسح القوى العاملة «2013-2014»

|

البيان |

العدد |

البيان |

النسبة |

|

سكان في سن العمل «15 سنة فأكثر» |

13,378,000 |

معدل مشاركة قوة العمل |

٪36.3 |

|

قوة العمل |

4,850,000 |

نسبة العمالة إلى السكان |

٪31.4 |

|

العاملين |

4,197,000 |

معدل البطالة |

٪13.5 |

يعطينا مسح القوى العاملة للعام «2013-2014» رؤية واضحة عن وضع سوق العمل في اليمن، ومن خلال النتائج التي استعرضناها سويًا يمكن الخلوص إلى ما يلي حول وضع سوق العمل في اليمن:

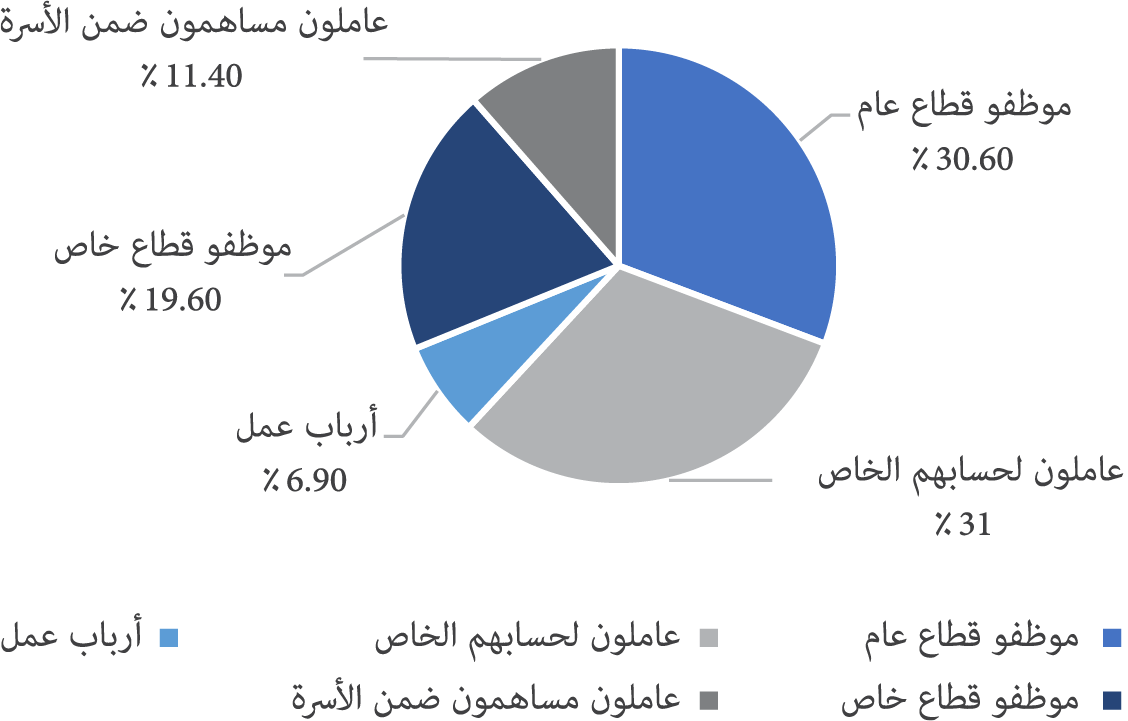

كما أنه وفي إطار هذا المسح، تم قياس حالة العمل للسكان العاملين في وظائفهم الرئيسية وكانت النتيجة هي أن نصف السكان العاملين يعملون كموظفين في القطاع العام بنسبة 30.6٪ وبنسبة 19.6٪ في القطاع الخاص، أما النصف الآخر فيعملون في وظائف تشغيل ذاتي موزعة كالتالي:

من واقع التحليل السابق للقوى العاملة نجد أن نسبة 30.6٪ من القوى العاملة يعتمدون في معيشتهم على الرواتب الحكومية، ورغم أن القطاع العام يستوعب حوالي ثلث العمالة في البلد أو اقل بقليل لكن هذه الإحصائية ليست دقيقة نظرًا لانتشار ما يسمى الازدواج الوظيفي «حصول بعض العاملين في المؤسسات العامة على وظيفتين أو أكثر»، أو «العاملين الوهميين» وهم الموظفون الذين ليس لهم وجود فعلي، بل هي أسماء وهمية يقوم رؤساءهم غالبًا بتحصيل رواتبهم.

وقد شكلت رواتب القطاع العام قبل اندلاع النزاع أحد أكبر بنود الإنفاق العام في إطار الموازنة العامة للدولة، وبنسبة وصلت إلى 32٪ من الإنفاق الحكومي بين عامي 2001 و 2014 ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الرواتب في عام 2014 حوالي 1.14 تريليون ريال يمني أي حوالي 53 مليار دولار أمريكي وقد توزعت هذه النفقات على النحو التالي:

|

القطاع |

نسبة الرواتب من الإجمالي |

المبلغ «مليار ريال» |

|

القطاع الإداري المدني |

٪48 |

546.9 |

|

الخدمات العسكرية والأمنية |

٪38 |

430.2 |

|

القطاع الاقتصادي والصناديق |

٪14 |

162.4 |

هذا مع العلم أن جزءًا كبيرًا من رواتب القطاع الاقتصادي يدفع من عوائد منفصلة عن الموازنة العامة للدولة، فمثلًا أنفقت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حوالي 648 مليار ريال يمني عام 2014 لدفع معاشات المتقاعدين المسجلين في كشوفاتها، ولم تخصم نفقات المعاشات من ميزانية الدولة، وإنما تم اقتطاعها من رواتب العاملين المدنيين.21"[21]

ويمكن من خلال السياسات والنتائج السابقة استخلاص التالي حول واقع الوظائف في القطاع العام:

بالاستناد إلى الدراسات والتقارير الاقتصادية والتنموية، يتضح أن القطاع الخاص في اليمن يعمل في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة، مع مواجهته لتحديات كبيرة تعيق نموه وتطوره. وقد تفاقمت هذه التحديات بشكل كبير خلال سنوات الصراع والحرب، ما ألحق أضرارًا بالغة بالقطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أبرز هذه التحديات:

يعاني نظام الأجور والمرتبات في اليمن من تحديات كبيرة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والإنتاجية. يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في معالجة هذه التحديات إذا تم دعمه بسياسات تعزز بيئة العمل وتوفر تمويلً مستدامًا. كما أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني يعد شرطًا أساسيًا لتحسين واقع الأجور والوظائف في اليمن. يتطلب الأمر تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تغييرات ملموسة ومستدامة.

من المفيد دراسة التجارب الرائدة في برامج إشراك القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحمل فاتورة المرتبات والأجور والحد من البطالة، للاقتداء بها والسير على نهجها للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب اليمني، والمتمثلة في البطالة وانقطاع المرتبات والملقاة في الأغلب على كاهل كون هاتين الدولتين قد مرتا ،» سنغافورة وماليزيا « القطاع العام، وقد تم التركيز على تجارب دولتي بنفس الظروف التي تمر بها اليمن الآن واستطاعتا الخروج من الأزمات التي أحاطت بهما وخاصة فيما يتعلق بالبطالة واستغلال القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، كما سيقوم البحث بالتطرق في الأخير للتجربة المغربية كونها تجربة إقليمية ذات عوامل كثيرة متشابهة مع الواقع اليمني.

سنغافورة، التي انفصلت عن ماليزيا عام 1965، كانت تعاني من الفقر، البطالة المرتفعة، والأمية التي شملت نصف سكانها. كان اقتصادها يعتمد على تجارة إعادة التصدير وإيجار القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة، اذ كانت دولة بموارد طبيعية محدودة ومساحة صغيرة تبلغ 682.7كم² فقط، لكنها تمكنت من تحقيق تحول اقتصادي استثنائي لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. واليوم، تحتل سنغافورة المركز الثالث عالميًا في الناتج القومي الإجمالي للفرد، الذي تجاوز 60 ألف دولار، مع معدل بطالة لا يتجاوز 2٪، تتميز باقتصاد حر متطور، وهي مركز رئيسي للاستثمارات الأجنبية والخدمات اللوجستية، بل يُطلق عليها «بلد المليارديرات» لكثرة الأثرياء فيها مقارنة بعدد سكانها، ويمكن استعراض أبرز مظاهر النهضة الاقتصادية في سنغافورة من خلال المؤشرات التالية:22" [22]

لم تكن هذه المؤشرات لتتحقق إلا نتيجة تنفيذ الحكومة السنغافورية العديد من البرامج الاقتصادية والتنموية، التي ركزت بشكل أساسي على تطوير العنصر البشري ومشاركة كافة القطاعات في العملية التنموية ومنها القطاع الخاص، والذي نوجز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق منها بتوفير الوظائف ومشاركة القطاع العام بالتالي:

تظهر التجارب العملية للصناعات الصغيرة في بعض الدول المتقدمة إن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا النوع من المشاريع، وذلك انطلاقًا من الدور الحيوي لهذه الصناعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية مما دعا الكثير من الدول للقيام ببرامج متعددة لتنمية هذه المشاريع. وتؤكد تجارب العديد من الدول، مثل اليابان والصين والهند وغيرها من الدول الأسيوية أن دعم وتشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حقق طفرة نوعية ملحوظة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. مما جعل الاهتمام بهذا النوع من المشاريع يصل إلى الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حدث في فرنسا والهند وسيريلانكا وماليزيا.

وتشكل المشاريع الصغيرة نسبة 95٪ من إجمالي المشاريع في العالم. وتختلف النسبة من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف المعيار الذي يتم على أساسه تصنيف هذه المنشآت، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروع الصغير في البلدان الصناعية المتقدمة مقارنة بالمشروع الصغير في البلدان النامية، من حيث معياري حجم رأس المال والعمالة. ففي الولايات المتحدة واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي، نرى أن سقف رأس المال للمشاريع الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار مع أكثر من مائة عامل، في حين أن معظم المشاريع الصغيرة في البلدان النامية يتراوح حجم رأس المال في الواحدة منهما بين «20-50» ألف دولار وعمالة بين «1-20» عامل. وتصل نسبة المنشآت التي توظف أقل من 100 عامل إلى 98.2٪ في أمريكا، 99.5٪ في الاتحاد الأوروبي، 97٪ في اليابان، 95٪ في بريطانيا. أما في الولايات المتحدة تحديدًا فقد استوعبت المنشآت الصغيرة حوالي 39.2٪ من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وأسهمت بنحو 50٪ من الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص. وبلغت مساهمة هذه المشاريع في إجمالي الصادرات نحو 60٪ في الصين 56٪ في تايوان 70٪ في هونج كونج و43٪ في كوريا23" [23].

وبالعودة إلى الشأن السنغافوري تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 12٪ في الناتج المحلي الإجمالي السنغافوري، وتوظف أكثر من نصف القوى العاملة السنغافورية. رفعت أفضل 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من إجمالي مبيعاتها بنسبة 30٪ لتبلغ 13.5 مليار دولار وتضاعفت أرباحها الصافية تقريبا لتصل إلى 630 مليون دولار خلال فترة خمسة أعوام24"[24]، حققت من بين أفضل 500 مؤسسة احتلت المراتب الأولى من حيث المبيعات 53 شركة مبيعات بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر، علاوة على 30 شركة 6٪ من هذه الشركات لديها متوسط مبيعات شهري يزيد عن 5 ملايين دولار شهريًا، وهذا ليس إنجازًا بسيطًا بمعظم المقاييس.25"[25]

وتأتي أعلى زيادة من قطاعي التصنيع والبيع بالجملة، حيث زاد متوسط عدد الموظفين في هذين القطاعين بنسبة 33٪ و56٪ على التوالي مقارنة بعام 2006، ومن حيث التوظيف، توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة ضمن أفضل 500 شركة من حيث المبيعات حاليًا ما مجموعه 24,294 موظفًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ مقارنة بتلك المصنفة في عام 2006. وفي قدرتها على توليد الأرباح تحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات القابضة والتمويل والعقارات المراكز الثلاثة الأولى من حيث متوسط هامش الربح، وفي حين أن عدد الشركات في هذه القطاعات الثلاثة لا يشكل سوى نسبة صغيرة من أفضل 500 شركة، فإنها قادرة على توليد صافي ربح متوسط قدره 1.3 مليون دولار، وقد حققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة أداءً جيدًا إلى حد ما؛ على مر السنين، زادت الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تراكمية بلغت 7.4٪ على مدى السنوات الخمس الماضية من 2003 إلى 2007، وتمثل 46٪ من إجمالي القيمة المضافة في اقتصاد سنغافورة مع تطوير العديد من استراتيجياتها التنافسية على نطاق واسع استنادًا إلى عوامل النجاح الرئيسية.26"[26]

إنَّ الأمور الهامة والأساسية في الدولة تُؤخذ بمأخذ الجد، بمعنى أنَّ السلطات تتعامل معها بواقعية، وفي الوقت نفسه بصرامة. ومن الواقعية في سياسة هذه الدولة أنها تدفع رواتب عادلة وفقًا لسعر السوق. لماذا؟ يجيب أحد قادتهم: «حتى نتمكن من جذب أشخاص أكفاء للعمل.» فالرواتب عندما تتماشى مع سعر السوق، تساهم بشكل كبير في استقطاب الكوادر من ذوي الكفاءات والخبرات وتوظيفهم، ليشكّلوا إضافةً إلى المؤسسات، ويزداد إنتاجها وتتعاظم أرباحها، مما يساهم في النمو بصفة عامة. وذلك على عكس ما يحدث في العديد من الدول، حيث ترصد رواتب لا تتماشى مع سعر السوق، مما أدى إلى تفشي بؤر الفساد في مؤسساتها، وتعطل الإنتاج، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.

ولهذا، لا بد لأي دولة، إن أرادت النجاح وضمان استمرارية النظام، أن تنتهج أسلوب النزاهة والصرامة في التعامل. كما يقول رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو «1923-2015»، الذي اشتهر بصفته مؤسس الدولة وناقِلها من العالم الثالث إلى العالم الأول خلال أقل من جيل: «أعتقد أننا ركزنا بشكل كبير على الحفاظ على نزاهة نظامنا، فنحن نتعامل بصرامة مع الفساد، كما نركز بشكل كبير أيضًا على الكفاءات في تشغيل النظام، مما يجعل القيادة فاعلة وقادرة على الإبداع، والترقيات من نصيب الأفضل، أو الرجل المناسب في المكان المناسب.» فالإصلاح الإداري من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد كان بالنسبة إلى القادة السنغافوريين أولوية الأولويات، إذ كانوا متيقنين من أنَّ الفساد، إذا تمكن من مفاصل الدولة، أتى على الأخضر واليابس. ولذلك، فإن المخالفين للتشريعات والقوانين تطالهم العقوبات، مهما كانت صفاتهم أو رتبهم الوظيفية، وغالبًا ما تكون العقوبات قاسية جدًا.27" [27]

كانت البطالة من بين أهم المشكلات الملحّة التي واجهت سنغافورة في عهد «لي كوان يو»، الذي كانت لديه قناعة تامة بأن «الثروة في العقول وليس في آبار النفط». حيث انحصر الاقتصاد في سنغافورة أثناء الحقبة الاستعمارية في التجارة الوسيطة، التي لم تُتح سوى فرص ضئيلة للعمل، مما زاد من الضغوط الشعبية لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة. لذا، شرع في تنفيذ برنامج شامل للتصنيع مع التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، الأمر الذي شكّل صعوبة في بادئ الأمر، نظرًا لافتقار البلاد إلى قاعدة صناعية، وكذلك قلة الخبرة وضعف الأسواق المحلية. ولمواجهة هذه الصعوبات، اضطرت سنغافورة إلى البحث عن فرص فيما وراء حدودها، لتمضي في تنفيذ خطتها التنموية، واستطاعت أن تقيم علاقات تجارية مع أوروبا وأمريكا. ثم أنشأ كوان يو ما عُرف باسم «مجلس التنمية الاقتصادية»، الذي تولّى عملية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، من خلال إجراء عمليات تطهير موسعة وإقصاء كل من ثبت فساده، حتى أصبحت سنغافورة تتمتع بالشفافية ووضوح الرؤية، مع قدر كبير من الاستقرار. كما ساهم موقعها المتميز وإطلالتها على مضيق ملقا، بين ماليزيا وسومطرة، وميناؤها، الذي يُعدّ من أهم الموانئ التجارية في العالم، في جعلها منطقة مثالية للتصنيع والتصدير.

من ناحية أخرى، اعتمدت سنغافورة على بيروقراطية مهنية صغيرة الحجم، ذات درجة عالية من الكفاءة، وإرساء أسس وظيفية نزيهة، من بينها التعيين في مختلف الوظائف عبر مناظرات عامة مفتوحة للجميع. كما يحصل موظفو القطاع العام على رواتب تنافسية مثل القطاع الخاص، إن لم تكن أعلى. فضلًا عن ذلك، فإن انخفاض نسبة الفساد الإداري والمالي جعل سنغافورة تتصدر حاليًا مؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.28"[28]

ختاما، يمكن تلخيص أبرز السياسات المتبعة في النظام السنغافوري بالتالي:

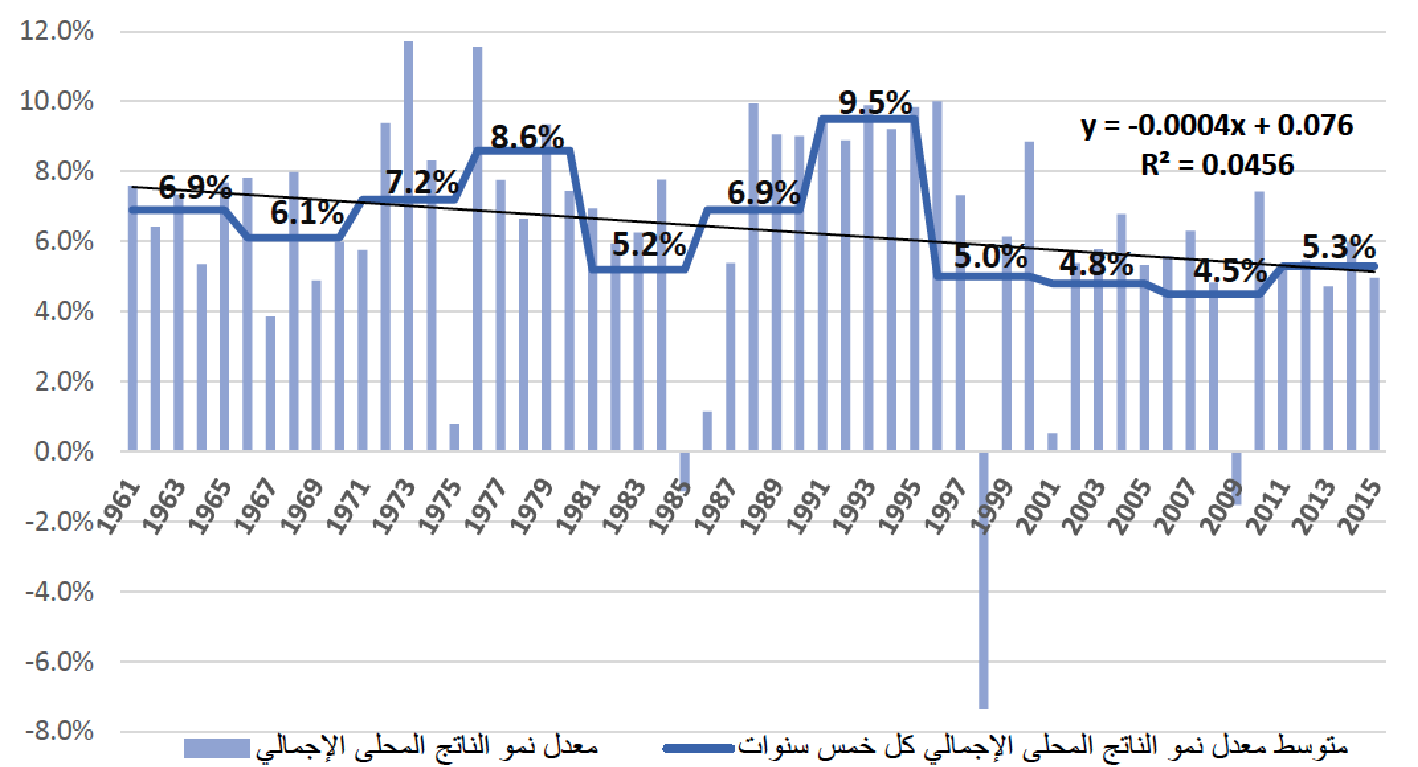

وفقًا لتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي اعتبرت ماليزيا واحدة من الدول التي اتخذت مجموعة من التدابير الفعالة لمحاربة الفقر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف رؤية ماليزيا 2020 إلى القضاء على الفقر بكافة أشكاله29"[29]. وطبقًا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية «MITI» لعام 2014، فإن الاقتصاد الماليزي يُعتبر اقتصادًا متنوعًا ولديه قدرة كافية لمواجهة أي عقبات أو أزمات، وتواصل الدولة تحسين وتعزيز قدراتها التنافسية وتنفيذ الإصلاحات المالية لمواجهة أي صدمات خارجية مستقبلية. كما تمتلك ماليزيا رصيدًا ضخمًا من الاحتياطي النقدي الدولي لدى بنك نيجارا «البنك المركزي الماليزي» بلغ قدره 386 مليار رينجيت في عام 2015، أو ما يعادل مائة وعشرة مليار دولار أمريكي. أما تقرير البنك الدولي لعام 2008، فقد أطلق على ماليزيا اسم «المعجزة الاقتصادية»، إذ استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت قرابة 7٪ طوال 25 عامًا، ويمكن إيضاح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط ذلك المعدل كل خمس سنوات بيانيًا خلال الفترة «1961-2015» كما في الشكل «3».30"[30]

كما أنه، وانطلاقًا من المبادئ الإسلامية التي يؤمن بها الشعب الماليزي، فإن مفهوم القدرة الدفاعية للوطن من منظور الإسلام الحضاري لا يقتصر على القوة الحربية فحسب، فعلى المستوى الإجرائي والعملي، اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التوازن بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، مع الاهتمام بهذه الأخيرة من خلال العناصر التي سنستعرضها تاليًا:31"[31]

في مجال التنمية المادية، عملت ماليزيا على تحقيق العدالة بين المناطق، بحيث لا يتم تنمية منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات، كما اهتمت بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعها، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري الاستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى، كما عملت الحكومة على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، وبالتالي نمّت مسؤولية الأفراد وشركتهم عمليًا في تحقيق الأهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية لتستمر بدورها في الرقابة والإشراف عليها. ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب.

استهدفت السياسة الاقتصادية الجديدة في ماليزيا، رسم الخطوط العريضة لاستثمار الموارد البشرية وذلك بداية الخطط التنموية الثلاثة «1970-1990»، مستندة على إطار اقتصادي سعت من خلاله إلى النمو الاقتصادي السريع معتمدة الاستراتيجيات الآتية:32"[32]

تميّزت السياسة الجديدة التي اتّبعتها ماليزيا في مرحلتها الأولى «1970-1980» بدور أساسي للحكومة في توفير التمويل والبنية التحتية والتنظيمية لمختلف الهياكل الإنتاجية والخدماتية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للفقراء وغيرهم من الفئات المحرومة، وذلك عن طريق منظمات المجتمع المدني. كما شهدت هذه المرحلة زيادة في عدد المدارس العامة والخاصة والمستشفيات، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالمناطق الريفية، حيث كان أغلب سكانها من الملايو المحرومين. وقد تجلّى ذلك في جهود بناء وتحسين الطرق والجسور ومكاتب البريد، إضافةً إلى توفير الكهرباء والمياه وخدمات الهاتف.

أما المرحلة الثانية «1980-1990»، فقد ركّزت على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، واعتمدت على برامج إعادة الهيكلة والخصخصة لتقليل العبء المالي على القطاع العام. ومع تقدّم عمليات إعادة الهيكلة، أدركت الحكومة الحاجة إلى زيادة الضرائب والدين العام للحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المناطق. ولكن الأزمة الاقتصادية التي ضربت المنطقة عام 1997 أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد، مما انعكس على الوضع الاجتماعي العام للبلاد، وأدى إلى تبنّي سياسة التقشف والمواجهة الذاتية لهذه الأزمة. ومع ذلك، استطاعت ماليزيا تجاوز هذه الأزمة بفضل حنكة وخبرة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إضافةً إلى تضامن الشعب الماليزي ووطنِيَّته، حيث قدّم مدّخراته لدعم الاقتصاد والبنوك المنهارة.

بدأت هذه السياسة سنة 1990 في عهد رئيس الوزراء الماليزي البارز مهاتير محمد، الذي سطر برنامجًا لتحقيقها امتدّ حتى عام 2020، وهدفت هذه السياسة إلى المحافظة على توازن الحالة الاقتصادية الجديدة للمجتمع، والانتقال بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول 2020، وارتكزت الرؤية المهاتيرية، أو رؤية 2020، على أربعة عناصر:34"[34]

الاقتصادية المبرمجة لفترة «1970-1991»، غير أنه استخدم مهاراته القيادية في تصحيح المسار الاقتصادي من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات المهمة، خاصة أنه في فترة الثمانيات عرفت البلاد نوعًا من الركود الاقتصادي وانهيار أسعار السلع الأساسية، وازدادت مشاكل الحكومة بسبب ذلك، مما كثف الجهود لتعزيز الاقتصاد من خلال عدم تشجيع الصناعات ذات الاستهلاك العالي، بالإضافة إلى دعم رأس المال والتوجه نحو الصناعات المحلية، بحيث اتخذ مهاتير محمد استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وتوسيع الصناعة وتنويعها، إضافة إلى زيادة تفعيل القطاع الخاص وتكثيف الكفاءة وتعبئة الموارد المحلية، وإحياء القطاع الزراعي توازيًا مع القطاع الصناعي، ويمكن إيجاز أهم تلك التحولات الاقتصادية في:

حيث تم إنشاء شركة ماليزيا للصناعات الثقيلة سنة 1981 بموجب قانون الشركات العام 1965 ، وكانت هذه الشركة مملوكة للحكومة ومسئولة عن تصميم وإدارة ومراجعة الصناعات الثقيلة، وكان الهدف الأبرز لها هو تقوية وتحديث القطاع الصناعي وخلق روابط بين الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعات الثقيلة.

حيث اعتمدت الحكومة الماليزية مجموعة من السياسات التي هدفت من خلالها الي رفع معدلات التنمية الاقتصادية في ماليزيا عن طريق سياسة الخصخصة والتي بدأ تنفيذها عام 1983، ويقصد بالخصخصة في المفهوم الاقتصادي «الانتقال الكامل أو الجزئي للملكية العامة وما تقدمه للقطاع الخاص، أو تفويض مؤسسات القطاع الخاص لتولي إدارتها وتصريف شؤونها بطرق مختلفة، أبرزها البيع العام أو الكامل للأصول»، أما أسلوب الخصخصة فيتمثل في توكيل المؤسسات الخاصة للقيام بأداء الخدمات الحكومية للجمهور.

ولقد كانت ماليزيا من أوائل الدول النامية التي طرقت أبواب خصخصة شركات القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق معدل نمو أكبر، فأساس الخصخصة التي اعتمدتها ماليزيا هو بيع الأصول والشركات الحكومية للمواطنين الماليزيين وليس للمستثمرين الأجانب، حيث تم إنشاء جهاز خزانة لإدارة أصول الدولة، وتحملت الحكومة في البداية خسائر القطاع العام واعتبرته الثمن الذي يتعين عليها دفعه لنقل الخبرة والمهارات إلى الملاوي، ولمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذه السياسة في المقابل أدت إلى ارتفاع معدل دخل الفرد وارتفاع مدخرات الحكومة، مما خفف الأعباء عليها، كما مهّدت لظهور جيل جديد من رجال الأعمال جاهز للمنافسة في السوق العالمية.

تبنّت حكومة مهاتير، في الثمانينيات والتسعينيات، سلسلة من الإعفاءات الضريبية والمزايا للمستثمرين الأجانب، خاصةً في مجال الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بهدف جذب المستثمرين. وكانت هذه الحوافز تُراجع بصفة دورية وتُعدَّل لمقابلة الاحتياجات المختلفة للمستثمر، مما أوجد حوافز تغطي العديد من الأنشطة اللازمة لدفع التنمية الصناعية وتحقيق النمو . وشملت تلك التسهيلات قانون تنسيق الاستثمار لعام 1985 ، وقانون تحفيز الاستثمار لعام 1986 ، وقانون دخل الضرائب لعام 1987 ، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين الأخرى الداعمة لجذب المستثمرين الأجانب، والتي أُعلن عن أهمها في عام 1986 ، خلال ندوة المجموعة الأمريكية الدولية للاستثمار. وكان من بين أهم مبادئه:

وفي عقد التسعينيات، قامت الحكومة بتخفيف القيود الخاصة بالاستثمار الموجّه إلى السوق المحلي، كما ألغت ضريبة الـ 10٪ على أرباح المستثمرين الأجانب في الاستثمارات غير المباشرة. وقد صرّح رئيس الوزراء مهاتير محمد، خلال حوار مع قيادات المشاريع التجارية في طوكيو عام 1997، بأن «ماليزيا كانت دائمًا تشجع الاستثمار الأجنبي نظرًا لمساعدته في تحقيق النمو السريع في الاقتصاد الماليزي، وستظل هذه السياسة تلعب دورًا رئيسيًا في جهودنا لنصبح مجتمعًا صناعيًا بشكل كامل بحلول عام 2020.»وبالفعل، فقد كانت الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع وحده في ازدياد مستمر، حيث إنه وبحلول أكتوبر 1997، وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد إلى 34.78 مليار دولار. وقد احتلّت اليابان المرتبة الأولى في تلك الاستثمارات بما قيمته 7.39 مليار دولار، كما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا من بين أهم المستثمرين بقرابة 5 مليارات دولار.

وختاما، يمكن تلخيص أبرز السياسات المتبعة في التجربة الماليزية بالتالي:

يعد المغرب نموذجًا إقليميًا في التنمية الاقتصادية من خلال إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة. خلال العقود الماضية، واجه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب وضعف التنمية في المناطق الريفية. بيد أن المغرب تمكن من تجاوز العديد من هذه التحديات عبر برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نستعرض في التالي أهم ملامحها:

أطلق المغرب «المخطط الأخضر» عام 2008، كبرنامج طموح لتطوير القطاع الزراعي، وقد ركز المخطط على تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الزراعة وتحديث التقنيات الزراعية. كما سعى المخطط إلى تحويل الزراعة من قطاع تقليدي منخفض الإنتاجية إلى قطاع حديث يلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.

أصبح المغرب رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة بفضل مشاريع شراكة مع القطاع الخاص. كان لمشاريع مثل مجمع «نور» للطاقة الشمسية في منطقة «ورزازات» تأثير كبير في تعزيز استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقد ساهمت هذه المشاريع في جذب استثمارات ضخمة من الداخل والخارج، ووفرت فرص عمل كبيرة.

عمد المغرب إلى إنشاء مناطق صناعية متطورة كجزء من استراتيجيته لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ساهمت هذه المناطق في توفير بيئة أعمال مواتية، مدعومة بتسهيلات ضريبية ولوجستية. ركزت الحكومة على صناعة السيارات والطيران، مما جعل المغرب مركزًا إقليميًا للتصنيع.

أدركت الحكومة المغربية أهمية التعليم المهني في سد الفجوة بين متطلبات السوق وقدرات القوى العاملة. لذلك، تم إنشاء مراكز تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة لتطوير المهارات اللازمة. هذه الجهود ساعدت في تقليل معدلات البطالة وزيادة إنتاجية العمل.

لعب القطاع الخاص دورًا بارزًا في تطوير البنية التحتية السياحية بالمغرب، حيث ساهمت الشركات المحلية والأجنبية في إنشاء منتجعات وفنادق عالمية المستوى. كان لهذه الجهود أثر إيجابي في جذب ملايين السياح سنويًا، مما دعم الاقتصاد الوطني.

خلال جائحة كوفيد 19 -، تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لتوفير المعدات الطبية وتنفيذ حملات تطعيم واسعة النطاق. ساعد هذا التعاون في تقليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأزمة.

وختاما، يمكن تلخيص أبرز السياسات المتبعّة في النموذج المغربي بالتالي:

جدول «4»

ملخص لأهم عناصر الشراكة مع القطاع الخاص

في التجارب الدولية المختلفة

|

العنصر |

سنغافورة |

ماليزيا |

المغرب |

|

التركيز الأساسي |

التعليم والتدريب المهني |

الخصخصة والشراكة |

الزراعة والصناعة |

|

أبرز التحديات |

نقص الموارد الطبيعية |

الاعتماد على الاقتصاد الزراعي |

الفقر والبطالة في الريف |

|

السياسات الناجحة |

دعم المشاريع الصغيرة |

خصخصة المؤسسات |

المخطط الأخضر |

|

التطبيق المحلي |

التدريب والشراكة |

دعم الاستثمار |

تطوير المناطق الريفية |

يشهد اليمن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة تعيق عملية التنمية، من أبرزها تدهور البنية التحتية، والانقسام الجغرافي والسياسي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الموارد المالية. ومع ذلك، فإن التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام توفر دروسًا قيمة يمكن تكييفها لتناسب الواقع اليمني.

يعد استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعليم المهني، مدخلً رئيسيًا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي. لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر وضع سياسات استراتيجية تستند إلى تجربة دول مثل سنغافورة وماليزيا والمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والتحديات الفريدة التي تواجهها اليمن والتي يتمثل أهمها في:

يمكن لليمن الاستفادة من هذه التجارب عبر مواءمتها مع سياقها الخاص، مع التركيز على تحسين الاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة، وبينما قدم المبحث الثالث نظرة شاملة للتجارب الدولية والإقليمية في إشراك القطاع الخاص لدعم القطاع العام، يتناول المبحث الرابع رؤية مستقبلية توضح كيف يمكن لليمن الاستفادة من تلك التجارب عبر تطوير شراكات استراتيجية وتحقيق تكامل بين القطاعين، وسيتم التركيز على وضع إطار عملي يضمن استدامة هذه الشراكة ويعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال استراتيجيات مدروسة وتوصيات قابلة للتطبيق.

من خلال ما سبق يتبين أن الغرض من هدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تسمح الشراكة في تنفيذ وإكمال المشاريع الحكومية واسعة النطاق، مثل الطرق والجسور والمستشفيات بتمويل خاص. وتعمل هذه الشراكات بشكل جيد عندما تتحد تكنولوجيا القطاع الخاص والابتكار مع حوافز القطاع العام لإكمال العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، كما تساعد على حل المشكلات الكبيرة التي تواجه الدول وهي إيجاد التمويل اللازم لتمويل المشاريع خاصة مع العجز الدائم والمستمر في موازناتها. وبالنظر إلى الشأن اليمني نجد أن هناك العديد من النتائج التي نستطيع من خلالها توضيح الرؤية المستقبلية لتشاركية القطاع الخاص مع القطاع العام، وهو ما سيتم مناقشته فيما يلي:

من خلال ما سبق وباستعراض واقع القطاع الخاص في اليمن للفترة من 1962 حتى 2014 ، يمكن استعراض اهم التحديات التي تقف في وجه الشراكة بين القطاع الخاص والعام بالآتي:

استنادًا إلى التوصيات والسياسات المقترحة لتحسين واقع الأجور، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، والتي خلصت لها هذه الدراسة، يقترح البحث التدخلات الطارئة المطلوبة، بالإضافة إلى خطة مصغّرة عملية لتنفيذ تلك التدخلات على المدى القصير، وهي خطة يمكن أن تكون حجر الأساس لعملية الإصلاح الشاملة، ويمكن تطويرها بمرور الوقت لتغطي كافة السياسات المطلوبة في هذا المجال، وأهم التدخلات الطارئة في هذه الخطة المصغرة فيمكن إيجازها في النقاط التالية:

جدول «5»

الخطوط الرئيسية للخطة الطارئة المقترحة

لتحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن

|

المرحلة الزمنية |

النشاطات الرئيسية |

الجهات المسؤولة |

|

الأولى «1-2 سنوات» |

- وضع الإطار القانوني والسياسي للشراكة بين القطاعين. - إنشاء مراكز تدريب وتجريب برامج شراكة. |

الحكومة، القطاع الخاص، المنظمات الدولية |

|

الثانية «3-5 سنوات» |

- توسيع نطاق المشاريع الناجحة. - تطوير البنية التحتية الأساسية. - تعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. |

الحكومة، البنوك، المستثمرون |

|

الثالثة «5-7 سنوات» |

-دمج التجارب الناجحة في سياسات التنمية الوطنية. - تقييم الأثر وتطوير السياسات المستقبلية. |

الحكومة، مراكز البحوث، القطاع الخاص |

تكشف هذه الدراسة بعمق عن التحديات الجوهرية التي تواجه سوق العمل في اليمن، موضحةً التباين الكبير بين القطاعين العام والخاص، وتأثير الأزمات الاقتصادية والسياسية على منظومة الأجور والوظائف. إن الأزمات المتراكمة لم تؤثر فقط على معدلات البطالة بل أسهمت أيضًا في تعميق الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها القوى العاملة، مما يستدعي تدخلات إصلاحية جذرية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.

من خلال استعراض تجارب دولية ناجحة مثل سنغافورة وماليزيا، يتضح أن إشراك القطاع الخاص في عملية التوظيف، وتطوير سياسات الأجور، وتعزيز بيئة الأعمال، ليست مجرد حلول نظرية، بل استراتيجيات عملية أثبتت فعاليتها في ظروف مشابهة. هذه التجارب تقدم دروسًا مهمة يمكن الاستفادة منها لإعادة هيكلة سوق العمل في اليمن، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتطوير بيئة العمل، وإصلاح السياسات العامة المرتبطة بالأجور والمرتبات.

توصي الدراسة بإعادة النظر في الأطر التشريعية والإدارية لسوق العمل، وتبني سياسات مرنة تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني. إن نجاح أي إصلاح مستقبلي يعتمد على توافر بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وإرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات هيكلية تستند إلى استراتيجيات مدروسة.

ختامًا، لا يقتصر الحل على تحسين الأجور أو خلق فرص عمل جديدة فحسب، بل يمتد ليشمل بناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. إن الرؤية الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وعدالة اقتصادية يجب أن تكون مبنية على أسس متينة من الإصلاح المؤسسي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور القوى العاملة في دفع عجلة التنمية. وبهذا، ومع تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن لليمن أن يتحول من اقتصاد يعاني من الأزمات إلى اقتصاد مزدهر يحقق تطلعات أجياله القادمة.