ظاهرة التسول في اليمن

وبعض التجارب العالمية لمكافحتها

تُعد ظاهرة التسول إحدى المشكلات الاجتماعية المتكررة في المجتمع اليمني، لا سيما مع تفاقم الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية للبلاد، ومرور الأفراد داخل المجتمع بإحدى أشد الأزمات التي يواجهها اليمن –وما يزال- في تاريخه القديم والمعاصر.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة التسول في المجتمع اليمني من خلال البحث في حجم الظاهرة، وانتشارها، وتحديد أهم المؤشرات التي تدل عليها، بالإضافة إلى تقديم رؤية تحليلية سوسيولوجية لواقع المجتمع اليمني، بما يُسهم في تقديم جملة من الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الإحصائي كمنهجية للدراسة، وتوصلت في نهاية المطاف إلى عدد من النتائج، أهما: ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعاجل في اليمن، وتطبيق قوانين تجريم التسول، وتنفيذ برامج تأهيلية تدريبية للمتسولين القادرين على العمل ومساعدة المحتاجين والفقراء منهم، وإجراء دراسة مسحية ميدانية لظاهرة التسول في اليمن لحصرها، وتحديد حجمها، وأسبابها، ووضع الحلول الممكنة لها.

كلمات مفتاحية: التسول، الفقر، البطالة، مستوى الدخل، التنمية، اليمن.

Abstract

Begging phenomenon is considered one of the social problems in the Yemeni society, especially after the deterioration of the country’s political, social, and economic conditions, as well as Yemeni individuals within the society experiencing one of the most severe crises that Yemen has faced in both its ancient and contemporary history.

This study aims to identify the begging phenomenon in the Yemeni society through investigating its size, spread, and the most important indicators indicating it, as well as presenting a sociological analytical vision of the reality of the Yemeni society that contributes to providing a set of solutions and treatments for this phenomenon. This study relies on the descriptive analytical approach and the statistical approach as a methodology for the study. It concludes that there is a necessity of the following: having a comprehensive and urgent political solution in Yemen, implementing laws that criminalize begging, implementing training and rehabilitation programs for beggars capable of working, in addition to conducting a field survey of this phenomenon in Yemen to identify it, determine its extent, causes, and possible solutions.

Keywords: begging, poverty, unemployment, income level, development, Yemen.

تبرز ظاهرة التسول كواحدة من الظواهر الاجتماعية المتجذرة في العديد من المجتمعات، وخصوصًا في دول العالم الثالث، ومن ضمنها المجتمع اليمني. وعلى الرغم من الجهود والسياسات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال الفترات المختلفة، فإن هذه الظاهرة لا تزال حاضرة بقوة ومستمرة في الانتشار، بل إن وتيرة تفاقمها قد ازدادت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها اليمن، والتي تُعد من أصعب الأزمات في تاريخها المعاصر.

وتزداد خطورة الظاهرة نظرًا لارتباطها الوثيق بظواهر سلبية أخرى، مثل السرقة، والانحراف، والجريمة، والسلوكيات غير السوية، ما يجعلها محل قلق متزايد من قبل الجهات الحكومية والأهلية، المحلية منها والدولية. وقد أطلقت هذه الجهات تحذيرات متكررة من التداعيات الخطيرة للتسول، باعتباره ظاهرة ناتجة عن مشكلات بنيوية كـ الفقر، والبطالة، وتدني مستوى دخل الفرد والأسرة، وفي الوقت نفسه يُمكن أن يكون سببًا لتغذية تلك المشكلات وتعقيدها، ما يجعل مواجهتها ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية ملحّة.

يُعد التسول في الجمهورية اليمنية ظاهرة قديمة الجذور لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وقد ازداد انتشارها بفعل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي أفرزت بيئة غير مستقرة، وعطّلت حركة التنمية، التي ما إن تبدأ في التحرك حتى تعود إلى التراجع مجددًا تحت وطأة الأزمات المتلاحقة التي ما زالت تعصف بالبلاد بشكل يومي.

وقد أثّرت هذه الظروف سلبًا على إمكانية إحداث إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية من شأنها رفع مستوى معيشة الفرد وتحسين أوضاعه الاقتصادية، التي شهدت تدهورًا واضحًا، خاصة في ظل استمرار الحروب والصراعات، وتحديدًا الحرب الأخيرة التي صاحبتها حالة من الحصار والعقوبات الاقتصادية. ويأتي ذلك في ظل فشل السياسات الحكومية في احتواء هذه الأوضاع، سواء بسبب أسباب داخلية، أو بفعل تدخلات وضغوط خارجية في الشؤون الوطنية، أو نتيجة عوامل أخرى زادت من تعقيد المشهد وتشابكه.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يجد الفرد اليمني نفسه محاصرًا بالفقر، والبطالة، وتدني مستوى الدخل، إلى جانب غياب التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية التي تمكّنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي. وأمام هذا الانهيار المتكامل في مقومات العيش الكريم، يصبح التسول وسيلةً سهلة ومباشرة لتلبية الاحتياجات الأساسية، والسعي نحو حدٍّ أدنى من الاكتفاء. علاوة على ذلك، فقد تحوّل التسول لدى البعض إلى مهنة دائمة، بفعل حالة اللا استقرار السائدة، والتي باتت تُشكّل بيئة مشجعة على بروز هذا السلوك، بل وعلى عودة وانتشار ظواهر اجتماعية سلبية أخرى، وسط غياب الرقابة، وضعف المعالجات، وغياب البدائل. وأمام هذا المشهد المعقد، تطرح هذه الدراسة عددًا من التساؤلات الجوهرية التي تسعى للإجابة عنها:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف المهمة، منها:

اعتمدت هذه الدارسة على عددٍ من المناهج المستخدمة في العلوم الاجتماعية التي تتناسب مع الظاهرة المدروسة، وهي:

يُشير مصطلح التسول إلى قيام الفرد بطلب المساعدة من الآخرين في الطرقات والأماكن العامة، مستخدمًا وسائل متعددة لاستدرار العطف والشفقة، بهدف الحصول على المال أو منفعة ما.[1] ويُعد التسول ممارسة تعتمد في كثير من الأحيان على الحِيَل والادعاءات الكاذبة لخداع الآخرين، وإظهار الحاجة المصطنعة.

ويُعرف التسول أيضًا بأنه: الوقوف في الأماكن العامة أو الطرق وطلب المساعدة من المارة أو المحال التجارية، سواء بشكل مباشر أو من خلال التظاهر بأداء خدمات أو أعمال مثل تقديم ألعاب بهلوانية أو أنشطة تخفي الهدف الحقيقي منها، أو استغلال العاهات والإصابات والمبيت في الطرقات وأمام المنازل، أو استخدام أي وسيلة تنطوي على الغش والتحايل لكسب عطف الجمهور.[2]

كما يذهب البعض إلى اعتباره سلوكًا طفيليًا، حيث يحصل فيه الفرد على المال دون بذل جهد مشروع، فالمتسول أشبه بالطفيلي الذي يقتات من غداء غيره، دون محاولة منه للحصول على غدائه بنفسه.[3]

وبناءً على كل هذه المفاهيم، يمكن تعريف التسول إجرائيًا بأنه:

«قيام الشخص باستعطاف الآخرين من خلال استغلال الأمراض، أو الإعاقات، أو المظهر الخارجي، أو الأطفال، أو أي وسيلة أخرى، بهدف الحصول على المال أو الدعم المادي أو المعنوي له أو لأسرته»

ومن خلال استقراء الظاهرة في الواقع اليمني وغيره، يمكن تصنيف المتسولين إلى ثلاث فئات رئيسية:

وتحت هذه الأنواع المختلفة، يُمارس المتسولون العديد من الطرق والوسائل التي تجعلهم يحصلون على المال، ولكن أشدها خطورة هي تلك الممارسات التي تنطوي تحتها الجريمة، والانحراف، وإلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع، والتي تشرف عليها أو تنظمها عصابات إجرامية احترافية تجني أموالًا طائلة تحت ذريعة العوز والحاجة.

تُثبت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي أجراها باحثون ومهتمون بظاهرة التسول، عدم وجود إحصائيات دقيقة ومحددة توضح حجم انتشار الظاهرة في المجتمع اليمني، ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها غياب قاعدة بيانات رسمية تُعنى بحصر المتسولين عبر مسوحات ميدانية منظمة تُشرف عليها مؤسسات حكومية كـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والجهاز المركزي للإحصاء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وبناءً على هذا القصور، تظهر الإحصائيات المتوفرة حول الظاهرة بطريقتين:

وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية الحديثة، يمكن الاستناد إلى بعض الدراسات السابقة التي رصدت حجم هذه الظاهرة. فقد أشارت دراسة أُجريت في عام 1999 إلى أن عدد المتسولين في محافظة صنعاء وحدها بلغ نحو 2,598 شخصًا.[7]وفي نهاية العام 2000، قدّرت دراسة أخرى عدد الأطفال المتسولين بحوالي 4,960 طفلًا في نفس المحافظة. كما أشارت تقديرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بصنعاء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في العام ذاته، إلى أن عدد الأطفال المتسولين قد يصل إلى 7,000 طفل في أمانة العاصمة فقط.

وفي دراسة أُجريت عام 2007 حول أطفال الشوارع في ثمان محافظات يمنية، قُدّر العدد الإجمالي للأطفال المتسولين وأطفال الشوارع بنحو 30 ألف طفل. وقد شملت هذه الإحصائية الأطفال حتى سن 18 عامًا، مما يعني أن العدد مرشح للزيادة بشكل كبير إذا ما أُضيفت إليه أعداد كبار السن من الذكور والإناث الذين اضطروا للتسول تحت وطأة الظروف المعيشية القاسية، والفقر المدقع، وغياب شبكات الحماية الاجتماعية. ويُلاحظ في هذه الدراسة وجود تداخل واضح بين فئات أطفال التسول، وأطفال الشوارع، وعمالة الأطفال الهامشية، فجميعهم ينحدرون في الغالب من أسر فقيرة ومهمشة، ويجدون أنفسهم في النهاية منخرطين – بشكل أو بآخر – في أعمال التسول.[8]

أما على مستوى محافظة عدن، فقد أُجريت دراسة ميدانية في عام 2024 لدراسة ظاهرة التسول في مديرية المنصورة وبعض المناطق التابعة لها، أظهرت نتائجها وجود 2,887 متسولًا في هذه المديرية وحدها.[9]على الرغم من أنها تمثّل مديرية واحدة فقط من مديريات المحافظة. هذا العدد المسجّل يكشف عن انتشار كبير للظاهرة في عدن، ويدلّ على اتساعها المستمر يومًا بعد يوم.

وجديرٌ بالذكر أن الباحثة سعت في هذه الدراسة إلى رصد إحصائيات كلية لحجم ظاهرة التسول في اليمن، إلا أن ما هو متاح من بيانات يتركّز في بعض المحافظات الكبرى مثل صنعاء وعدن، بينما تفتقر معظم المحافظات الأخرى إلى دراسات وإحصائيات ميدانية دقيقة، وهو ما يعني أن الأعداد الحقيقية للمتسولين في اليمن مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، خاصةً في بلد يضم 22 محافظة تعاني غالبيتها من نقص حاد في الموارد والخدمات، إلى جانب تبعات الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 15 عامًا، وهي الأزمة التي أدت إلى تحولات جذرية في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطالت مختلف المحافظات دون استثناء، كما سيتضح في المحور التالي.

تُعد القضايا والمشكلات الاجتماعية من الموضوعات الشائكة والمعقدة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك نظرًا لطبيعتها المتغيرة وخضوعها لعوامل متداخلة ومتعددة. وكما هو معلوم، فإن الظواهر الاجتماعية تتسم بالنسبية، سواء من حيث وجودها أو انتشارها، ما يعني بالضرورة أن أسبابها ودوافعها تختلف باختلاف السياقات التي تظهر فيها، وذلك تبعًا لعوامل منها: طبيعة المجتمع، وبنيته السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وعلاوة على ذلك، قد تختلف أسباب الظاهرة الواحدة داخل المجتمع نفسه تبعًا للفترة الزمنية ونوعية التحولات التي يشهدها، إلا أن هذا لا ينفي وجود عوامل وأسباب مشتركة يمكن أن تكون سببًا في نشوء الظاهرة أو نتيجة لها، سواء على مستوى مجتمع بعينه أو عبر المجتمعات المختلفة.

وفي هذا السياق، يستدل العديد من الباحثين والمهتمين بمؤشرات محددة – تُعد في أغلبها أسبابًا جوهرية لظاهرة التسول- لمعرفة إمكانية استمرار الظاهرة أو تفاقمها، ومن خلالها يتم التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية. ومن بين أبرز هذه المؤشرات:

تعتبر ظاهرة الفقر من أهم المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد انتشار ظاهرة التسول واستمرارها، ونقصد بالفقر هنا عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة، ما يؤدي إلى عدم إشباع الحاجات المطلوبة أو المرغوبة اجتماعيًا ومعنويًا.[10] ومن المعلوم أن العديد من الأشخاص الذين يمارسون التسول ويقدمون عليه غالبًا ما ينتمون إلى خلفيات اقتصادية ضعيفة وإلى أسر فقيرة، أو إلى أسر كانت تعيش في مستوى معيشي لا بأس به ثم انحدر مستواها نتيجةً للأزمات أو الحروب وغيرها لتصبح في مستوى أقل حتى وصلت إلى حافة الفقر، والحاجة، والعوز، فتجد من بين البدائل المتاحة لها الخروج لممارسة التسول كحلٍ تراه مناسبًا لها لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وفي دراسة حديثة أُجريت عام 2022، نفّذ مركز يمن إنفورميشن سنتر استطلاعًا إلكترونيًا شمل عينة مكونة من ٪30.4 من الذكور و٪69.6 من الإناث من مختلف المحافظات اليمنية. وكشفت نتائج الاستطلاع أن الفقر يمثل السبب الأول في تفشي ظاهرة التسول، حيث أشار ٪57.4 من المشاركين إلى الفقر كعامل رئيسي لهذه الظاهرة.[11]

وتعزيزًا لهذا المعطى، أشار تقرير قياس الفقر متعدد الأبعاد[12] الذي أُجري على عينة مكونة من 1,681 أسرة يمنية، إلى أن نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد في اليمن تبلغ ٪82.7، أي أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في المناطق المشمولة بالمسح يعانون من أشكال متعددة من الحرمان. وقد بلغت شدة الفقر – أي متوسط عدد حالات الحرمان التي يعاني منها الفقراء – ٪46.7، مما يعني أن الشخص الفقير، في المتوسط، يعاني مما يقارب نصف مؤشرات الفقر المحتملة.

أما مؤشر الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني، فقد سجل متوسط حرمان بلغ 0.386، أي أن الفرد الفقير يواجه، في المتوسط ٪38.6 من جميع أشكال الحرمان المحتملة، إذا ما اعتُبر كل الأفراد مشمولين بظروف الفقر متعدد الأبعاد.

كما يظهر المؤشر تفاوتًا واضحًا بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يميل الفقر إلى أن يكون أعلى في المناطق الريفية بنسبة ٪89.4، مقارنة بـ ٪68.9 في المناطق الحضرية. وقد سجلت محافظتا الضالع والبيضاء أعلى نسب للفقر متعدد الأبعاد، بينما تشير التقديرات في محافظة تعز – نظرًا لكثافتها السكانية – إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد فيها تتجاوز ٪40.[13]

وقد أكد تقرير التنمية البشرية 2023-2024 هذه الصورة القاتمة، حيث صنّف اليمن ضمن الدول ذات التنمية المنخفضة جدًا، بحصولها على المرتبة 186 من بين 193 دولة، بفارق ست مراتب فقط عن جمهورية الصومال، التي جاءت في ذيل التصنيف العالمي. ويُعد هذا التصنيف مؤشرًا صارخًا على عمق المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع اليمني، وعلى التأثير المباشر للفقر في تغذية ظاهرة التسول وانتشارها.

جدول «1»

يوضح ترتيب الجمهورية اليمنية ضمن تقرير التنمية البشرية «2023-2024»[14]

|

الترتيب |

اسم الدولة |

القيمة |

القيمة |

مجموع الخسارة ٪ |

القيمة |

المجموعة |

القيمة |

الترتيب |

القيمة |

مجموع السكان ٪ |

شدة الحرمان ٪ |

القيمة |

الفارق عن دليل التنمية البشرية ٪ |

|

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2022 |

2011-2022 |

2011-2022 |

2011-2022 |

2022 |

2022 |

||

|

186 |

اليمن |

0.424 |

0.285 |

32.8 |

0.456 |

5 |

0.820 |

166 |

0.245 |

48.5 |

50.6 |

0.420 |

0.9 |

|

187 |

بوروندي |

0.420 |

0.273 |

35.0 |

0.926 |

3 |

0.499 |

128 |

0.409 |

75.1 |

54.4 |

0.417 |

0.7 |

|

188 |

مالي |

0.410 |

0.277 |

32.4 |

0.830 |

5 |

0.607 |

153 |

0.376 |

68.3 |

55.0 |

0.404 |

1.5 |

|

189 |

تشاد |

0.394 |

0.238 |

39.6 |

0.776 |

5 |

0.671 |

163 |

0.517 |

84.2 |

61.4 |

0.382 |

3.0 |

|

190 |

النيجر |

0.394 |

0.262 |

33.5 |

0.826 |

5 |

0.609 |

154 |

0.601 |

91.0 |

66.1 |

0.389 |

1.3 |

|

191 |

أفريقيا الوسطى |

0.387 |

0.237 |

38.8 |

- |

- |

- |

- |

0.461 |

80.4 |

57.4 |

0.383 |

1.0 |

|

192 |

جنوب السودان |

0.381 |

0.222 |

41.7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0.376 |

1.3 |

|

193 |

الصومال |

0.380 |

- |

- |

0.769 |

5 |

0.674 |

164 |

- |

- |

- |

0.376 |

1.1 |

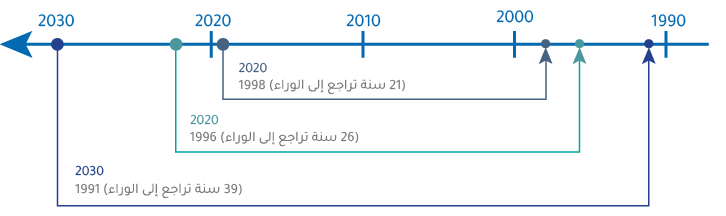

وبالاستناد إلى ما ورد في هذه التقارير وغيرها، فإن اليمن، وفقًا لتوقعات المحللين الاقتصاديين، لا تزال بعيدة عن تحقيق أي من الأهداف الإنمائية للألفية، كما يُرجّح عدم قدرتها على بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، نتيجة التدهور الحاد في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي. ويُجمع العديد من المراقبين على أن تحقيق هذه الأهداف سيظل رهينًا بانتهاء النزاع القائم، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، بما يُهيّئ الأرضية لانطلاق نهضة تنموية واقتصادية شاملة، تعالج الاختلالات البنيوية، وتعيد رسم مسار التنمية وفق رؤية وطنية متكاملة. ويوضح الشكل التالي تأثير انتهاء النزاع على تحقيق مؤشرات التنمية البشرية في اليمن.

يُعد العمل أحد أهم مصادر الرزق للناس، لا سيما للفئات الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك سوى ما تكسبه من جهدها اليومي لتلبية احتياجاتها الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن انخفاض مستوى الدخل، وغياب فرص العمل، وتحول الأفراد من منتجين إلى عاطلين، كل ذلك يدفع بالكثير منهم إلى اللجوء إلى التسول كخيار اضطراري لتأمين متطلبات الحياة اليومية.[16]

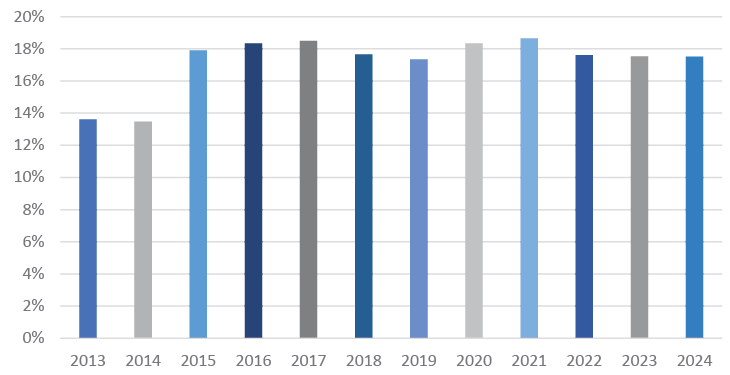

وفي ظل ما يشهده المجتمع اليمني من أزمات متلاحقة، وما سببته الحرب المستمرة حتى اليوم من آثار مدمّرة على سوق العمل، بما في ذلك تسريح أعداد كبيرة من الموظفين والعمال، فقد أصبحت البطالة أحد المحركات الرئيسية لتنامي ظاهرة التسول. وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط معدل البطالة في اليمن بلغ حوالي ٪13.16 خلال الفترة من 1991 إلى 2023. وقد سجل المؤشر أعلى مستوى له في عام 2021 بنسبة ٪18.65، بينما بلغ أدنى مستوياته في عام 1992 بنسبة ٪8.14.[17]

وهذا يُبرز الارتباط المباشر بين الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم تنامي ظاهرة التسول، خاصة في ظل غياب برامج حماية فعالة أو بدائل معيشية مستقرة تُمكّن الأفراد من تأمين احتياجاتهم بوسائل كريمة.

وبحسب الإحصائيات، فإن معدل العاطلين عن العمل مرشح للزيادة في ظل استمرار الأوضاع الراهنة. ونتيجةً لذلك، فإن البطالة بما تمثله من الافتقاد للدخل حتى لو كان محدودًا تعني وجود مزيد من المعاناة لا سيما للأسر التي يكون فيها العاطل عن العمل هو معيلها.

انخفاض مستوى دخل الفرد: ويُعد انخفاض مستوى الدخل من المؤشرات المهمة للجوء الأشخاص نحو ممارسة التسول في ظل غياب البدائل المناسبة لتوفير احتياجات الأسرة.

وكما هو معروف، فقد شهد مستوى دخل الفرد في اليمن تراجعًا حادًا نتيجة للأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نصيب الفرد من الناتج القومي. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض من 1,247 دولار في عام 2014 إلى 485 دولار في عام 2017، ليصل إلى 290 دولار فقط في عام 2018، مع التحفظ على الرقم الأخير نظرًا لوجود نسبة كبيرة من موظفي الدولة كانوا لا يستلمون مرتباتهم، وكذا احتساب سعر الصرف عند 250 ريال للدولار في حين فاق سعر الصرف 600 ريال للدولار في المحافظات الشمالية؛ مما يعني انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 76,7٪. بالتالي، انخفاض مستوى المعيشة إلى أدنى حد، حتى أصبحت اليمن تقع في مصاف الدول الأشد فقرًا في العالم.[18]

|

السنة |

النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي «٪» |

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي |

|

2010 |

4.4 |

1155.2 |

|

2011 |

-15.3 |

1186.5 |

|

2012 |

-0.7 |

1245.1 |

|

2013 |

1.7 |

1378.8 |

|

2014 |

-3.2 |

1430.2 |

|

2015 |

-30.2 |

1362.2 |

|

2016 |

-12.1 |

975.4 |

|

2017 |

-7.9 |

811.2 |

|

2018 |

-2.2 |

633.9 |

|

2019 |

1.4 |

623.4 |

|

2020 |

-2.5 |

559.6 |

|

2021 |

-0.6 |

522.2 |

|

2022 |

1 |

615.7 |

|

2023 |

-0.5 |

477.4 |

ومن الملاحظ أن مستوى دخل الفرد تأثر بشكلٍ كبير ومباشر نتيجةً لعدة عوامل، منها: الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى انقطاع الرواتب، وخسارة العديد من الأفراد لمصادر دخلهم بفعل تعرضها للقصف والاستهداف المباشر وغير المباشر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى زيادة تفاقم المشكلة، وزيادة في انخفاض مستوى دخل الفرد بشكلٍ كبير وواضح.

تتفاقم ظاهرة التسول يومًا بعد يوم بسبب ازدياد الكثافة السكانية، حيث توجد علاقة عكسية بين نمو حجم الأسرة والنمو الاقتصادي ومستوى دخل الفرد، فبينما يزيد النمو الاقتصادي من دخل الفرد، يؤثر نمو الأسرة سلبًا على دخل الفرد.[20] وتُعد الأسرة كبيرة الحجم ضعيفة الدخل من أكثر الأسر عرضةً لظاهرة التسول، حيث أن هذا النوع من الأسر يواجه صعوبةً أكبر في توفير الاحتياجات الأساسية لأفرادها، ما يدفعها إلى ممارسة التسول سدًا لاحتياجاتها المختلفة.[21]

ولا شك أن زيادة حجم الأسرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالنمو السكاني، والذي يؤدي – عند بلوغه حدًا معينًا من الكثافة – إلى استنزاف الموارد المتاحة بسرعة، وهو ما تؤكده فرضيات نظرية سكانية تفيد بأن المجتمعات التي تتجاوز فيها الكثافة السكانية قدرة الموارد على الاستيعاب، تدخل في سلسلة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، من أبرزها: انتشار الفقر، التسول، التشرد، والجوع، وحتى ارتفاع معدلات الوفاة.[22]

وفي هذا السياق، أشار تقرير نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات «2022–2023» إلى أن متوسط حجم الأسرة في اليمن يبلغ 6.5 أفراد لكل أسرة،[23] وهو معدل يُعد مرتفعًا مقارنة بالظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجهها الأسرة اليمنية اليوم. حيث يعني هذا المعدل المرتفع زيادةً في الاحتياجات، وشحةً في الموارد، وانخفاضًا في مستوى الدخل، وبالتالي البحث عن بدائل لتلبية هذه الاحتياجات بوسائل عدة قد يكون منها: التسول، والتشرد، والجريمة، والانحراف، وغيرها.

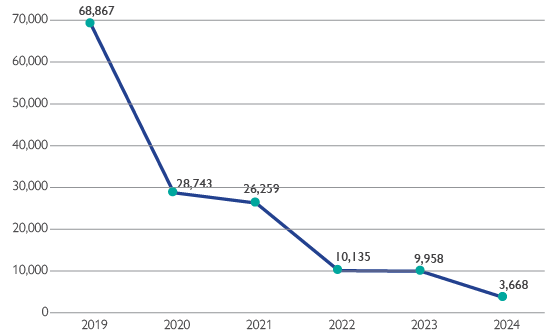

تسببت الحرب الداخلية والخارجية التي اندلعت في اليمن منذ عام 2011، في تشريد ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطقهم الأصلية إلى محافظات يُعتقد أنها أكثر أمنًا واستقرارًا. وقد شهدت البلاد خلال ما يقارب عقدًا من الزمن موجات نزوح متتالية، ازدادت حدتها بفعل تصاعد الأعمال العسكرية، والانهيار الأمني، وتدهور الظروف المعيشية. ولم تقتصر هذه الظاهرة على فئة محددة، بل شملت أسرًا بكاملها اضطرت إلى التنقل بين المحافظات، بحثًا عن الأمان وسبل العيش والبقاء. وقد ساهم هذا النزوح المتكرر في تفكيك البنية الاجتماعية للأسر، وحرمانها من مصادر دخلها التقليدية، وقطع روابطها المجتمعية والاقتصادية، ما جعل كثيرًا منها عرضة للفقر، والعوز، والاعتماد على المساعدات، أو اللجوء للتسول كوسيلة لتأمين ضروريات الحياة.

إن استمرار النزاع المسلح وتوسع رقعته الجغرافية، يعني بالضرورة تزايد أعداد النازحين وتضخم التحديات المرتبطة بهم، وفي مقدمتها العبء الإنساني والاجتماعي والاقتصادي الذي تمثله ظاهرة التسول الناتجة عن النزوح القسري.

ففي عام 2024 وحده، سجّلت مصفوفة تتبّع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 3,668 أسرة نازحة حديثًا، أو نحو 22,008 شخصًا، وذلك في 7 محافظات من أصل 13 محافظة تمكنت الفرق الميدانية من الوصول إليها. وقد تم الإبلاغ عن وجود هذه الأسر في 302 موقع، حيث حُدّدت 1,165 أسرة على أنها ذات أولوية للحصول على المساعدات في مجال المأوى، بينما احتاجت 1,120 أسرة بشكل رئيسي إلى الدعم الغذائي.

ويُظهر العدد الإجمالي للأسر النازحة حديثًا في عام 2024 انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ٪63 مقارنةً بعام 2023، الذي شهد تسجيل 9,958 أسرة نازحة. ويُعزى هذا الانخفاض على الأرجح إلى تراجع حدة الصراع نتيجة استمرار الهدنة بين الأطراف المتحاربة في اليمن للعام الثالث على التوالي.[25]

ولعل الوضع بات مرشحًا اليوم للعودة إلى التدهور والازدياد مجددًا، لاسيما بعد تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لغاراتهما على اليمن منذ 15 مارس 2025، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم وانتشار ظاهرة التسول نتيجة ازدياد معدلات الفقر والنزوح وتدهور مستويات المعيشة لدى كثير من الأسر النازحة، التي تجد في التسول وسيلة يسيرة لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وجدير بالذكر أن النزوح لا يقتصر على البحث عن مناطق آمنة فحسب، بل يرتبط أيضًا بانتشار التحضر وتوفر الخدمات، وهما من أبرز العوامل التي تدفع الأفراد إلى ترك قراهم الأصلية والانتقال إلى المدن بحثًا عن ظروف معيشية أفضل. وإن التحضر السريع والعشوائي يدفع بالنازحين من القرى والمناطق ذات الأوضاع الاقتصادية المتدهورة إلى التوجه نحو المدن، فيتحوّل كثير منهم إلى متسولين أو باعة متجولين أو فقراء هامشيين، ما يشكّل عبئًا كبيرًا على المدن المستقبِلة،[26] ويزيد من الضغط على خدماتها، وعلى المساكن والموارد المختلفة، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع وازديادها سوءًا مع مرور الوقت.

يُعد من المؤشرات المهمة التي يرى كثير من الباحثين والمهتمين أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بظاهرة التسول، بل وقد تكون أحد أسبابها المباشرة. فقد أكدت دراسة حديثة أن ٪48 من المتسولين أرجعوا سبب خروجهم إلى الشارع وممارستهم للتسول إلى التفكك الأسري الناتج عن الطلاق والخلافات بين الوالدين.[27]

علاوةً على ذلك، فقد أدّت الحرب الأخيرة إلى تفكيك عدد كبير من الأسر، سواء بسبب فقدان العائل، أو نتيجة ازدياد حدة الخلافات بين أفراد الأسرة بفعل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها الوضع الراهن، ما دفع العديد من الأفراد –خصوصًا الأطفال– إلى الهروب إلى الشارع هربًا من تلك الضغوط والمشكلات الأسرية.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن ظاهرة التسول تجد في المجتمع اليمني بيئة خصبة تُمكّنها من الاستمرار والانتشار، على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحتها. وما نود التأكيد عليه هنا هو أن هذه المؤشرات –التي كما رأينا، تتوافر بشكل واضح في واقع الأفراد داخل المجتمع اليمني– ينبغي أن تكون منطلقًا رئيسيًا لفهم الظاهرة والبدء في معالجتها بشكل فعّال. ويتطلب ذلك الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، والعمل على رفع مستويات المعيشة، وبذل جهود ملموسة تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تنتشر ظاهرة التسول في العديد من المجتمعات، ولا تقتصر على دول العالم الثالث كما يظن البعض وفقًا لصورة نمطية شائعة، بل هي ظاهرة عالمية تمتد من أستراليا إلى قطر، ومن الصين إلى الدنمارك، ومن الهند إلى إيرلندا. وتكثر مظاهر التسول في المجتمعات الرأسمالية التي يُسحق فيها الأفراد دون توفير حلول فعّالة للتشغيل أو لتدخلات تعيد تأهيلهم وتدمجهم اجتماعيًا، كما تنتشر بشكل خاص في المدن التي تفتقر إلى نماذج الاقتصاد التضامني والاجتماعي.[28]

وفي مواجهة ذلك، تسعى الدول والحكومات إلى تبني سياسات تدخل متعددة ومتنوعـة للحد من ظاهرة التسول أو من العوامل المؤدية إليها. وتمثّل هذه السياسات، لا سيما الناجحة منها، مرجعًا مهمًا للدول الأخرى في مساعيها لإجراء إصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية تُسهم في تحسين الأوضاع ومعالجة المشكلات، خاصةً إذا تشابهت الأسباب وكانت ظروف التطبيق ملائمة.

وانطلاقًا من ذلك، نستعرض في هذا المحور تجارب عدد من الدول التي تمكّنت من تحقيق تقدم ملموس في مكافحة هذه الظاهرة أو الحد من انتشارها.

حققت الهند تقدمًا ملحوظًا في مسار التنمية الاقتصادية، حيث صُنّفت ضمن أسرع اقتصادات العالم نموًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وقد تضاعف دخل الفرد تقريبًا ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في عام 1991. وشهدت البلاد نموًا كبيرًا في الطلب المحلي، وتوسعًا في قطاع الخدمات، وتحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات، إلى جانب جذبها المتزايد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات التي أرست ملامح نموذج تنموي فريد.[29]

وتُعد الهند من الدول التي تجمع بين المتناقضات؛ فبينما تظهر فيها مظاهر التقدم والازدهار، تعاني في الوقت ذاته من تحديات حادة تتعلق بالفقر، والتسول، وسوء التغذية، وتدهور الأوضاع الصحية.

في ظل هذا التباين، لا تتوافر إحصائيات دقيقة توضح العدد الحقيقي للمتسولين في الهند، إلا أن بيانات عام 2015 تشير إلى وجود نحو 413,670 متسولًا، تتصدرهم ولاية البنغال الغربية بقرابة 81 ألف متسول. وتشير بعض المسوحات الميدانية إلى أن 99٪ من الذكور و97٪ من النساء الذين يمارسون التسول إنما يفعلون ذلك نتيجة الفقر المدقع، والهجرة القسرية من المناطق الريفية، وانعدام الفرص الاقتصادية.[30]

وقد سعت الهند إلى الحد من ظاهرة التسول عبر مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي أطلقتها ضمن خططها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية. وكان في مقدمة هذه الجهود سنّ عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى التصدي للظواهر السلبية، وفي مقدمتها التسول، وقد بدأت هذه المساعي منذ فترات مبكرة من تاريخ البلاد. ففي القرن السادس عشر، واجهت الهند أزمات متعددة تمثلت في النمو السكاني الكبير، وانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم، وتفشي المجاعات، وهو ما أدى إلى ازدياد الفقر واندلاع حركات العصيان المدني والتمرد في عدة مناطق، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار قوانين لمكافحة التسول بوصفه تهديدًا اقتصاديًا واجتماعيًا لأمن المجتمع. وخلال أربعينيات القرن العشرين، صدر أول قانون لمكافحة التسول في ولاية البنغال الغربية، أعقبه تطبيق قوانين مماثلة في ولايتي ميسور ومدراس. وبعد الاستقلال عام 1947، تبنّت 18 ولاية هندية تشريعات محلية لمكافحة التسول.

وعلى الرغم من عدم وجود تشريع وطني موحد بشأن التسول، فقد حاز «قانون مومباي لمنع التسول» لعام 1959 اهتمامًا كبيرًا، خاصة أثناء النقاشات حول قوانين مكافحة التسول في البلاد.

طُبّق هذا القانون في مدينة مومباي الكبرى، ثم امتد إلى إقليم دلهي الاتحادي في عام 1960، وكان الهدف المعلن منه هو تجريم التسول قانونيًا، مع منح السلطات صلاحيات ولاحتجاز المتسولين، وحبسهم، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم.[31]

وعلى مدى سنوات عديدة، أصدرت العديد من الولايات الهندية قوانين وتشريعات تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التسول، وصلت في بعض الحالات إلى حد تجريمها بشكل صريح. ومن أبرز هذه القوانين: قانون حيدر آباد لعام 1941، وقانون التشرد في البنغال لعام 1945، وقانون ميسور 1945، وقانون بومباي 1945، وقانون مدراس 1945، وقانون التشرد في كوشين 1945، وقانون ترافنكور 1945، وقانون بوبال 1947، وقانون بيهار 1947. وفي مرحلة لاحقة، أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات الهندي عام 2013، تضمنّت عددًا من الأحكام القضائية الصارمة التي وصلت إلى حد فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بحق من يُدان بممارسة التسول، حيث نصّت هذه التعديلات على ما يلي:

كل هذه القوانين أسهمت في التخفيف من حدة انتشار ظاهرة التسول لا سيما بعد أن طبقت الحكومة الهندية قوانين صارمة وحازمة ضد المتسولين في مناطق مختلفة من البلاد. ولكن وعلى الرغم من أن هذه القوانين والتشريعات كانت تُسن للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، إلا أنها غطت شريحة واسعة من الناس بمن فيهم من يفتقرون إلى مصدر رزق واضح، ومن يطلبون أو يتلقون الصدقات، حيث فرض القانون الهندي عقوبات قاسية على المتسولين المحترفين، وعلى المتسولين المعوزين والفقراء بنفس الدرجة.

يضمن الدستور الهندي الحق في الحياة والحرية الشخصية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي، فيشمل الحق في الحياة في جميع جوانبها التي تُسهم في جعل حياة الفرد ذات معنى وقيمة. لقد فسّرت المحكمة العليا الهندية المادة 21 من الدستور تفسيرًا حرًا، مؤكدةً على أن الحق في الحياة يشمل الحق في العيش بكرامة بعيدًا عن جميع أشكال الاستغلال. وكما ضَمنت الحق في الحياة، فقد ضَمنت نفس المادة -21- الحق في كسب الرزق. إضافةً إلى ذلك، تكفل المادة 23 من الدستور الحق في حياة خالية من الاستغلال، وتهدف هذه المادة إلى القضاء على التسول وغيره من أشكال الاتجار بالبشر، كما تلزم الدولة بحماية الناس من الاستغلال ومن التخلي المعنوي والمادي.[33]

وكتطبيق عملي لهذا الإجراء، أولت الهند اهتمامًا بإنشاء عدد من مؤسسات الرعاية المخصصة للفقراء والمتسولين، بهدف مساعدتهم على الوقوف مجددًا على أقدامهم. غير أن دور إعادة التأهيل والمؤسسات المعتمدة غالبًا ما كانت غير مؤهلة بشكل كافٍ لتعليم المتسولين سُبل توفير مصادر دخل بديلة. وقد اتّسمت هذه المؤسسات بضعف الاهتمام وسوء الخدمات إلى حدٍ خطير، إذ توفي 286 نزيلًا في دار رعاية المتسولين التابعة لمؤسسات «نيراشيثارا باريهارا كندرا» في مدينة بنغالور بشكل مفاجئ عام 2010، ما كشف عن سوء إدارة واضح، وسلوك لا إنساني من قبل بعض العاملين في تلك المؤسسات.

في المقابل، اتخذت ولاية «أوديشا» خطوات فعالة للكشف عن المتسولين وتقديم حلول بديلة تتضمن برامج إعادة تأهيل شاملة. شملت هذه التدابير توفير الأراضي الزراعية، والمساكن، والتغطية التأمينية، وبطاقات «أدهار» الوطنية، وبطاقات التموين، إلى جانب الرعاية الصحية، وتنمية المهارات الحياتية، واستعادة الثقة بالنفس، والتدريب المهني بما يمكّنهم من العمل بأجر أو لحسابهم الخاص. أما بالنسبة للمسنين، فقد صرّحت الحكومة بأنه سيتم نقلهم إلى دور رعاية مخصصة لكبار السن، فيما يُسمح بإيواء النساء المتسولات في ملاجئ مؤقتة.[34]

وفي يناير 2020، عقدت وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين اجتماعًا ضم عددًا من المنظمات غير الحكومية والخبراء وممثلي الولايات المعنية، بهدف وضع استراتيجية لإعادة التأهيل الشامل للمتسولين. وعلى إثر هذا الاجتماع، أطلقت الوزارة مشروعًا تجريبيًا يستهدف سبع مدن: دلهي، وبنغالور، وحيدر آباد، وإندور، ولوكناو، وناجبور، وباتنا. ويُنفذ هذا المشروع بالتعاون مع حكومات الولايات، والأقاليم الاتحادية، والهيئات الحضرية المحلية، والمنظمات التطوعية وغيرها من الجهات الشريكة، كما وضعت وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين برنامج «سمايل» لدعم الأفراد المهمشين في تسهيل سُبُل العيش وريادة الأعمال، والذي يتضمن برنامجًا فرعيًا هو برنامج القطاع المركزي للتأهيل الشامل للمتسولين. والذي يغطي عدة تدابير شاملة، بما في ذلك تدابير الرعاية الاجتماعية للمتسولين، وإعادة التأهيل، وتوفير المرافق الطبية، والاستشارات، والتعليم، وتنمية المهارات، وغيرها.[35]

عملت الحكومة الماليزية على توظيف الإطار القانوني كأداة رئيسية للحد من ظاهرة التسول، سواء كان تسولًا قسريًا أو طوعيًا. ففي حالة التسول القسري، الذي يظهر من خلال وجود أفراد أو جهات تُجبر الآخرين على التسول، شُرّعت مجموعة من القوانين التي تتضمن أحكامًا واضحة لملاحقة هذه الأفعال، من بينها: جرائم الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والانخراط في الجريمة المنظمة. ويضع كل من القسم 17 «أ» و «ك»، والقسم 32 من قانون الطفل لعام 2001، إطارًا قانونيًا لحماية الأطفال المُستغَلين، ومحاسبة المسؤولين عن استغلالهم. كما ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2007، إلى جانب مجلس مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، على ملاحقة الأنشطة غير القانونية ذات الصلة، بما في ذلك التسول القسري، وتوفير الحماية للفئات المستضعفة.[39]

أما في حالة التسول الطوعي، الذي يُمارس بناءً على رغبة الشخص نفسه، فقد أظهر استطلاع حديث أن 9 من كل 10 متسولين في منطقة «المثلث الذهبي» بكوالالمبور هم من الماليزيين الذين يعانون من الفقر والتهميش الاجتماعي بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو المرض أو التشرد. أما غير الماليزيين فكانوا جميعهم من لاجئي الروهينجا. وتؤكد هذه النتائج، إلى جانب مسوحات سابقة لوزارة الرعاية الاجتماعية في خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، أن التسول يرتبط أساسًا بمشكلات اجتماعية واقتصادية، وليس بجرائم جنائية، مما يستوجب التعاطي معه على هذا الأساس.

وقد أبدت الهيئات الحكومية وغير الحكومية في ماليزيا اهتمامًا كبيرًا بوضع حلول عملية للتعامل مع هذه الظاهرة. وتصدّرت وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع –المسؤولة عن شؤون الرعاية الاجتماعية– هذه الجهود، حيث اضطلعت بدور محوري في صياغة السياسات الخاصة بمعالجة التشرد والتسول. وفي عام 2014، أعلنت الوزارة عن مبادرة جديدة سُميت بـ «عمليات قاسيح»، استهدفت معالجة التشرد في العاصمة كوالالمبور من خلال تنظيف الشوارع من المشردين وإرسالهم إلى مراكز متخصصة لإعادة التأهيل.

في عام 2014 أيضًا، أعلنت وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع عن خطط واستراتيجيات تهدف إلى تجريم التسول من خلال تعديل القانون الاتحادي، في إطار سعيها لمواجهة العصابات المنظمة وثني الأفراد عن طلب الصدقات. وقد استندت هذه الاستراتيجيات إلى الصلاحيات الممنوحة للوزارة والهيئات الحكومية الأخرى بموجب قانون الأشخاص المعوزين لعام 1977، ويتيح هذا القانون الفيدرالي لموظفي الرعاية الاجتماعية، وغيرهم من الموظفين المعينين، تنفيذ عمليات خاصة تهدف إلى:

وعلى مدى ما يقارب أربعة عقود، مثّل هذا القانون إطارًا لتنفيذ استراتيجيات مكافحة التشرد والتسول في ماليزيا. ومع ذلك، يرى بعض النقاد أن منح الحكومة صلاحية إبعاد المتسولين قسرًا من الأماكن العامة يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويُقوّض أمن ورفاهية الأفراد الذين يُصنّفون على أنهم «معوزون»، لا سيما إذا لم تُرافق هذه الإجراءات حلولٌ إنسانية مستدامة.

لقد قامت وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا بإنشاء دور رعاية خاصة للمتسولين تتبع لها، من أبرزها مركز «ديسا بينا ديري»، الذي يُوفر خدمات متكاملة تشمل المأوى، والغذاء، والاستشارات النفسية والاجتماعية، ويُعد جزءًا من الحلول المتكاملة لمعالجة ظاهرة التسول.وإلى جانب ذلك، بذلت الحكومة الماليزية جهودًا حثيثة في مكافحة الفقر باعتباره السبب الرئيسي للتسول، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، ومن أبرز هذه البرامج:

كل هذه المبادرات والإصلاحات أسهمت بوضوح في الحد من انتشار ظاهرة التسول في المجتمع الماليزي، وفي تهيئة بيئة تنموية واقتصادية جعلت من ماليزيا نموذجًا ناجحًا في التحول الاجتماعي والتنموي، ضمن رؤية طموحة لبناء اقتصاد تنافسي عالميًا.

تبرز التجربة الماليزية كواحدة من أبرز النماذج الناجحة في مجال التنمية الشاملة، لما حققته من تقدم ملحوظ خلال فترة زمنية وجيزة نسبيًا، وقد انعكس هذا التقدم بشكل مباشر على حياة الأفراد داخل المجتمع. وتشير مؤشرات التنمية المستدامة إلى أن ماليزيا أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث استطاعت، من خلال برامجها التنموية وتطوير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على مدى عقود، بناء دولة حديثة ومتطورة. كما تمكنت من تجاوز الأزمات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية دون أن تتعرض لانتكاسات جوهرية تعرقل مسارها التنموي.[41]ويُعزى نجاح هذه التجربة إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

أثبتت التجربة الماليزية في مكافحة التسول أنها إحدى التجارب الناجحة، ولكن على الرغم من ذلك، تواجه هذه التجربة عددًا من التحديات، منها:

والجدير بالذكر هنا أنه على الرغم من الثورة الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها ماليزيا في حياة أفراد المجتمع، إلا أن تجربتها في هذا المجال لا تزال تعاني من العديد من التحديات أبرزها أن الإجراءات المتخذة لم تُسهم في القضاء على ظاهرة التسول في البلاد، وأن كل الجهود والسياسات المتبعة لم تحقق ما كانت تطمح للوصول إليه وهو «صفر تشرد وتسول» بحلول العام 2020، لكنها بلا أدنى شك ساهمت في التخفيف من حدة هذه الظاهرة إلى حدٍ كبير.

سعت الجمهورية اليمينة كغيرها من الدول إلى العمل على مكافحة ظاهرة التسول أو التخفيف من حدتها، وذلك باتخاذ جملة من الآليات والإجراءات التي رأت أنها يُمكن أن تُسهم في تحقيق ذلك. ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن والتحولات الفارقة في طبيعة نظامها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، إلا أن لها عددًا من الإسهامات في معالجة ظاهرة التسول، يمكن أن نشير إليها على النحو الآتي:

تُعد الجوانب القانونية والتشريعية من الأدوات المهمة في الردع والمنع للعديد من الظواهر والممارسات السلوكية غير المقبولة في المجتمع، ومن بينها ظاهرة التسول. وكغيرها من الدول، استندت الجمهورية اليمنية إلى الإطار القانوني في تجريم التسول وتنظيم التعامل معه. فقد نصّت المادة 203 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني لسنة 1994 على أن: «كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان، وكانت لديه الإمكانية للحصول على وسائل مشروعة للعيش، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وتُشدَّد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا رافق الفعل التهديد، أو ادّعاء الإصابة بعاهة، أو اصطحاب طفل صغير ليس من فروعه»، كما خوّلت المادة المحكمة صلاحية استبدال العقوبة، حيث يمكنها –بدلًا من الحكم بالحبس– أن تأمر بتكليف المتسول بعمل إلزامي لا تتجاوز مدته سنة، إذا كان قادرًا على العمل، أو إيداعه في ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خيرية معترف بها، في حال كان عاجزًا عن العمل، متى ما كان هذا الإجراء ممكنًا.

ويُظهر هذا النص القانوني محاولة الموازنة بين الردع والعلاج الاجتماعي، من خلال توفير بدائل إصلاحية وإنسانية، خاصةً للفئات غير القادرة على العمل، مع التأكيد على تجريم التسول عند توفر القدرة على الكسب المشروع.

كما نص قانون حقوق الطفل لعام 2002 في المادة «145» على أن من واجب الدولة رعاية الأطفال الأيتام، وأبناء الأسر المفككة، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمعيشين على التسول، والعمل على القضاء على ظاهرة التسول من خلال إيداع الأطفال المتسولين والمشردين في دور الرعاية الاجتماعية، وتوجيههم وتأهيلهم ليصبحوا أفرادًا صالحين ومنتجين في المجتمع.

وفي السياق ذاته، أكّدت المادة «146» – الفقرة «أ» على التزام الدولة – من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة – بإنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول، على أن يتم تخصيص واعتماد ميزانية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة لتأسيس هذه المكاتب وتشغيلها.

أما فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالاستغلال الإجرامي المرتبط بالتسول، فقد جاء قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2018، ليُدرج التسول ضمن صور الاستغلال الجنائي في حالات الاتجار بالبشر، فقد نصّت المادة «4» – الفقرة «أ» على أن كل من قام بتطويع أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال أو تسليم شخص أو أكثر، سواء داخل الجمهورية أم خارجها، بقصد استغلاله عبر وسائل غير مشروعة مثل القوة أو التهديد أو القسر أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الحاجة أو الضعف، يُعد مرتكبًا لجريمة اتجار بالبشر، كما اعتبر القانون أن من يقوم بإهداء أو بيع أو عرض أو وعد ببيع أو شراء شخص يعد كذلك مرتكبًا للجريمة، وشمل القانون ضمن أشكال الاستغلال أعمال التسول، خصوصًا إذا كان الضحية امرأة أو طفلًا، وحدّد عقوبة الجريمة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال.

وعلى الرغم من وجود قوانين تُجرّم ظاهرة التسول، وتؤكد على أن رعاية المتسولين من الفئات المعدمة والمعوزة تُعد من أولويات مسؤوليات الدولة، إلا أن ثمة إشكاليتين أساسيتين ما تزالان تحدّ من فاعلية هذا الإطار القانوني:

وكما هو معلوم، فإن اليمن، رغم ما تمر به من صعوبات وتحديات معقدة، تبذل جهودًا حثيثة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التسول، من خلال تطوير منظومة من السياسات والبرامج والهياكل المؤسسية التي تسهم في تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي في البلاد. وفي طليعة هذه الجهود، اتجهت الدولة نحو تطوير سياسة سكانية، حيث تم وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان عام 1991، إلى جانب إعداد خطة عمل تهدف إلى الحد من التنامي السكاني المتسارع، لما له من آثار مباشرة على مؤشرات الفقر والبطالة والتسول، كما التزمت اليمن بـ الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر «2006-2010»، والخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية «2011-2015».

وكان قد سبق هذه الخطط اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر «2003-2005»، والتي جاءت متوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لليمن 2005، وأهداف التنمية الألفية «2000-2015»، كما أنشأت الدولة منظومة مؤسسية تنموية متكاملة تحت اسم «شبكة الأمان الاجتماعي»، تهدف إلى التصدي لمشكلات الفقر والبطالة، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.[44]

وفي هذا السياق، تم أيضًا إنشاء وتفعيل البرنامج الوطني لمعالجة التسول، الذي يضطلع بعدد من المهام والأنشطة الرامية إلى الحد من ظاهرة التسول أو التخفيف من حدتها، وذلك من خلال برامج تدريبية، ودورات تأهيلية، وفعاليات توعوية وتنموية، تستهدف الفئات المتأثرة بالظاهرة وتعمل على تأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع.

فعلى مستوى المحافظات الشمالية مثلًا، وُجدت مجموعة من المراكز والمؤسسات تعمل على رعاية فئات الأيتام، والمتشردين، والأطفال الأحداث، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وغيرهم، وقد تم الاستفادة من هذه الجهات في التخفيف من ظاهرة التسول من خلال إيداعهم فيها أو تحويلهم إليها لتلقي الخدمات المختلفة، ومن ثم الإشراف على تقديم الدعم والمساعدات لهم عبر تبني برامج وخطط هذه الجهات، ومساعدتها على تنفيذها للفئات المستفيدة. وعلى سبيل المثال فجهات مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للزكاة، تم الاستفادة منهما في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج للأسر المعوزة والمحتاجة أو المتسولة المودعة في المراكز التابعة للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، كمركز الرأفة للمتشردين ودار إيواء كرامة «للأطفال، والنساء، والرجال». بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض المراكز على تقديم الخدمات المختلفة بالتعاون مع البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، كمؤسسة اليتيم التنموية، ودار الأمل للفتيات، ودار رعاية الأحداث، وغيرها من مراكز الإيواء التي يتم إحالة حالات التسول إليها.

ويقدم البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عددًا من البرامج والأنشطة لمكافحة ظاهرة التسول في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى كمحافظة حجة، ومحافظة ريمة، ومحافظة المحويت، ومحافظة الحديدة، معظمها بتمويل ودعم مباشر من الهيئة العامة للزكاة، ومن هذه البرامج والأنشطة ما يأتي:

أما على مستوى المحافظات الجنوبية، فتستند على القانون اليمني في تجريم ظاهرة التسول، وعلى الإجراءات التي كانت تطبق من قبل، كما سعت إلى بذل جهود للتخفيف من حدة الظاهرة من خلال استخدام سلطة القانون في منعها ومكافحتها، فعلى سبيل المثال، وفي محافظة عدن تحديدًا، وجهت الإدارة العامة للجان المجتمعية التابعة للمحافظة كتابًا رسميًا إلى رؤساء اللجان التابعة لها في مديريات المدينة طالبتهم فيه بتنفيذ توجيهات محافظ عدن بمنع التسول في الشوارع، وقرب المطاعم، وشركات الصرافة، والمساجد، والمراكز التجارية، وسائر الفضاءات العمومية، وأمرتهم بالتنسيق في ذلك مع السلطات الأمن؛ مشيرةً إلى أن الظاهرة لا تخلو من دوافع إجرامية تتعلّق بالاحتيال للحصول على المال بأيسر الطرق، وقد تنطوي على الاتّجار بالبشر عبر مبادرة بعض الأشخاص وحتى العصابات إلى توظيف أفراد من فئات هشة مثل الأطفال والمعوقين للتسوّل لحسابهم.[46] وفي إطار المعالجات، يتم الاستفادة من دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال إيداع بعض المتسولين فيها لتلقّي خدمات متعددة منها: تلبية الاحتياجات الأساسية وخدمات التأهيل والتدريب، والإعداد لسوق العمل والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى.

تواجه المجتمع اليمني أزمة إنسانية حادة ألقت بظلالها على مختلف المستويات، وأثّرت بشكل مباشر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وانعكست بوضوح في اتساع رقعة ظاهرة التسول وتفاقمها وانتشارها في جميع المحافظات.

وتُعد مؤشرات مثل الفقر، والبطالة، وتدني مستوى الدخل من أبرز العوامل الدالة على اتساع الظاهرة، خاصة في المحافظات التي كانت أهدافًا مباشرة للصراع السياسي، وتعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية.

ويُفاقم من المشكلة ضعف تطبيق القانون الذي يُجرّم التسول، ووجود حالة من التساهل في التعامل مع الظاهرة، ما شجّع الكثيرين على اللجوء إليها كوسيلة سهلة للكسب المادي، في ظل غياب المحاسبة الفعلية. كما أن انتشار التسول بهذه الصورة يُشوّه الصورة الحضارية للمجتمع اليمني، ويُناقض قيمه وعاداته وتقاليده وموروثه الثقافي. لذا فإن مواجهة الظاهرة تستوجب تكاتفًا شاملًا من الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والدينية، باعتبار أن التسول مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق النماذج الدولية الناجحة في مكافحة التسول لا يزال صعبًا في السياق اليمني ما لم تُعالج الأوضاع العامة للبلاد، خصوصًا في ظل استمرار الحرب، وتراجع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تُعد ظاهرة التسول من الظواهر المتفشية في المجتمع اليمني، وهي في تزايد مستمر وبوتيرة متسارعة، بفعل مجموعة من العوامل، في مقدمتها الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها الثقيلة على الواقع الاقتصادي، فخلّفت تداعيات عميقة وخطيرة انعكست بشكل مباشر على حياة الأفراد والجماعات داخل المجتمع.

ويُنبئ هذا الواقع المأساوي بعواقب وخيمة، حيث يُحرم الكثير من المواطنين من الاحتياجات المعيشية الأساسية، ومن أهمها: الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، ما يدفعهم إلى اللجوء للتسول كوسيلة للبقاء. ويؤدي ذلك بدوره إلى تفاقم مشكلات الجهل، والأمية، والمرض، والفقر، وانهيار في منظومة الخدمات العامة، وارتفاع في نسب الأمراض والأوبئة والوفيات، وهو ما يُنذر بتدهور شامل في بنية المجتمع اليمني الذي يمر بأحد أسوأ مراحله التاريخية.

ومن هنا، فإن تدارك الأزمة بشكل عاجل بات ضرورة ملحّة، من خلال إطلاق مشاريع لإعادة الإعمار، وتحريك عجلة التنمية التي تعطّلت منذ اندلاع الأحداث وحتى اليوم، بهدف استعادة التوازن الاجتماعي، وتوفير سبل العيش الكريم، والحد من الظواهر السلبية التي تهدد بنية المجتمع واستقراره.