الإدارة المحلية في اليمن

والتجارب العالمية البارزة

تسعى هذه الدراسة إلى تشخيص واقع الإدارة المحلية في اليمن، من خلال تحليل التحديات البنيوية والتشريعية والتنظيمية التي تعيق فاعليتها، مثل تداخل الصلاحيات، غياب التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية، وضعف الاستقلال المالي والإداري. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستفيدة من مراجعة القوانين والتقارير الرسمية، ومقارنة التجربة اليمنية بنماذج دولية رائدة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

أظهرت النتائج أن غياب الإصلاح المؤسسي، وتضارب التشريعات، وضعف البنية المؤسسية والقدرات المحلية، ساهم في إضعاف أداء السلطات المحلية، وفي فشلها في تلبية احتياجات المواطنين. وتوصي الدراسة بضرورة تبني إصلاحات شاملة، تشمل تحديث الأطر القانونية، تعزيز استقلالية الوحدات المحلية، بناء القدرات البشرية، وإعادة النظر في التقسيم الإداري. كما تؤكد أهمية التدرج في تطبيق اللامركزية، وتفعيل الرقابة، وتوسيع دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التنمية المحلية.

كلمات مفتاحية: الإدارة المحلية - اللامركزية - التنمية - اليمن - المجالس المحلية - ولاية - مقاطعة - محافظة - مديرية - الإصلاح الإداري.

Abstract

This study aims to assess the state of local governance in Yemen by analyzing the structural, legal, and institutional challenges that hinder its effectiveness-such as overlapping authorities, weak coordination between central and local levels, and limited financial and administrative autonomy. Using a descriptive-analytical methodology, the research draws upon national laws, official reports, and comparative insights from successful models like those of the United States and the United Kingdom.

The findings reveal that the lack of institutional reform, conflicting legislation, and underdeveloped local capacities have weakened local governance performance and its ability to meet citizens’ needs. The study calls for comprehensive reforms, including updating legal frameworks, empowering local units, enhancing human resources, and revising the territorial division based on scientific principles. It also stresses the need for a gradual transition to decentralization, stronger accountability mechanisms, and greater involvement of civil society and the private sector in local development.

Keywords: local governance – Decentralization – development – Yemen – local councils - State – County – Governorate – District – administrative reform.

يشهد العالم اليوم متغيرات وتطورات سياسية وتكنولوجية وبيئية واقتصادية، اجتمعت لتشكّل بيئة أكثر تحديًا لنماذج التنمية في مجتمعاتنا مقارنة بأي وقت مضى. وقد تحولت مهمة الدولة من مفهوم الحراسة وضمان الأمن والعدل إلى تحقيق الرفاهية، حيث تلتزم تجاه شعبها ومواطنيها بتقديم عدد من الخدمات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: خدمات التعليم والصحة، وتأمين مستوى جيد من الدخل، وتوفير فرص العمل، والحماية من العجز والشيخوخة. بل إن بعض الدول مضت إلى أبعد من ذلك، بالعمل على تحسين تجربة المتعاملين وإسعادهم، عبر منظومة ترتكز على الموظف الفخور بتقديم الخدمات الحكومية المتميزة، والجهة الحكومية المتفانية في إسعاد المتعاملين، والمتعامل المبادر والإيجابي. وفي العصر الحالي، أصبح مؤشر تقديم الخدمة المتميزة للمواطنين عنصرًا رئيسًا في الحكم على كفاءة نظم إدارة الدولة.

وكرد فعل لهذه المتغيرات، تسعى كل دولة في العالم إلى تطوير أنظمتها الحكومية لتواكب التحولات العالمية والثورات التكنولوجية، فكان لزامًا عليها أن تعتمد نظام الإدارة المحلية لتجاوز تلك العقبات، من خلال منح الإدارات المحلية مسؤولية تقديم بعض الخدمات للجمهور باستقلال نسبي عن السلطة المركزية، وإشراك المواطنين عبر ممثليهم في المجالس المحلية في وضع السياسات المحلية المتعلقة بتقديم هذه الخدمات. وقد أثبتت التجارب أن مشاركة الشعوب في اتخاذ القرارات تترك أثرًا فاعلًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية. وكلما كان مصدر تقديم الخدمات أقرب إلى السكان، كانت النتائج أفضل في تلبية احتياجاتهم وإشباع رغباتهم.

وقد سعت اليمن، شأنها شأن العديد من الدول، إلى تبني نظام السلطة المحلية، وتعزيز قدرات نظم الإدارة المحلية، والعمل على تضافر الجهود الشعبية والرسمية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن هذه التجربة واجهت إشكالات ومعوقات وصعوبات أثرت سلبًا على مستوى أداء أجهزة السلطة المحلية في مختلف المحافظات والمديريات. وبناءً على ذلك، يسعى هذا البحث إلى التعرف على واقع الإدارة المحلية في اليمن، وتشخيص أبرز التحديات التي أعاقت تطورها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال الإدارة المحلية.

يعاني اليمن من أزمات حادة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والسياسية. ووفقًا لتقرير التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يرصد التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حلّ اليمن في المرتبة «163» من بين 166 دولة، بمؤشر بلغ 46.8 درجة، متراجعًا بشكل كبير عن مستواه في عام 2010 والذي سجل فيه 49.5 درجة، مما يعكس تدهورًا هائلًا في مؤشرات التنمية المستدامة نتيجة الأزمات السياسية والحرب.[1] كما توقع تقرير البنك الدولي، في أحدث إصداراته للمرصد الاقتصادي، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0٪ خلال عام 2024، وذلك بعد انكماشه بنسبة 2.0٪ في عام 2023، وتحقيقه نموًا متواضعًا بنسبة 1.5٪ في عام 2022. وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54٪ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما دفع غالبية السكان إلى دائرة الفقر. ويُضاف إلى ذلك أن انعدام الأمن الغذائي بات يؤثر على نحو نصف السكان، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.[2]

وقد أكدت العديد من الدراسات والتقارير أن الإدارة المحلية تلعب دورًا محوريًا في عملية التنمية المحلية، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تلمس احتياجاتهم. ويُعد تحقيق تنمية وطنية شاملة أمرًا يتطلب تجاوز المسعى التقليدي للمؤسسات المركزية، لا سيما في الحالات التي تعجز فيها الحكومة المركزية عن الإلمام الكامل بحقائق أوضاع وحاجيات المواطنين في المحليات. ويرى بعض الباحثين أن التنمية المحلية هي تنمية تنطلق من قاعدة الهرم الاجتماعي، إذ تبدأ على المستوى المكاني المحلي، ثم الإقليمي، فالمستوى الوطني. وبناءً على ذلك، يكون من حق الإدارة المحلية إدارة الشؤون المحلية، ووضع الخطط والتنظيمات اللازمة لتحقيق أهداف الإدارات والمصالح المحلية. وهو ما يستدعي وجود نظام متكامل للإدارة المحلية، يُعتمد عليه كوسيلة فعّالة لمساندة الحكومة المركزية في أداء رسالتها بفعالية وكفاءة، عبر تبني مبدأ اللامركزية الإدارية.

وبرغم الجهود الحكومية المبذولة منذ صدور قانون السلطة المحلية عام 2000، وما تضمنته المنظومة الدستورية والتشريعية من مزايا عديدة لدعم هذا التوجه، إلا أن تجربة الإدارة المحلية رافقتها إشكالات ومعوقات أثرت سلبًا على مستوى أداء أجهزتها، ولم ترتقِ إلى مستوى الطموحات التنموية التي أُنشئت من أجلها. وقد تفاقمت هذه الإشكالات بفعل الحصار والحرب المستمرة على اليمن، مما أسهم في اتساع فجوة الاحتياجات التنموية في ظل شح الموارد المتاحة. وأدى ذلك إلى وضع الحكومة أمام تحديات جسيمة تتطلب بذل جهود مكثفة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان، والاستجابة للطلب المتنامي على الخدمات العامة، مع ضمان توفير موارد مستدامة قادرة على تلبية هذه المتطلبات بجودة وكفاءة.

وهذا يتطلب دراسة تحليل واقع الإدارة المحلية في اليمن والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها والتحديات التي تواجه تطويرها، حتى تواكب التطورات والتحولات التي حدثت على المستويين العالمي والمحلي والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يقوم هذا البحث بوصف واقع الإدارة المحلية وكذلك استخلاص أهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها للدول الرائدة في الإدارة المحلية. تم جمع المعلومات من العديد من المصادر والمراجع والتي من أهمها القوانين والمنشورات والتقارير الحكومية والدراسات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على تحليلها ودراستها لمقاربة موضوع البحث بشكل علمي أكثر.

تم تطبيق هذا البحث على الإدارة المحلية في اليمن، والوقوف على اهم النجاحات والإخفاقات في اصلاح الإدارة المحلية، كذلك تم دراسة تجارب دول رائدة ومتميزة في هذا المجال. وقد تم اختيارها كونها التجربة الأقدم زمنيًا والأنجح تطبيقيًا، وهذا ما يستهدف البحث تحقيقه.

يتكون المبحث الأول من الإطار العام للدراسة والذي يتضمن مقدمة موجزة، مشكلة البحث وتساؤلاته وأهميته وأهدافه وكذلك منهجية البحث وخطته، إضافة الى الدراسات السابقة والمصطلحات ذات العلاقة بالبحث، كما تناول المبحث الثاني تحليل واقع الإدارة المحلية في اليمن، وفي المبحث الثالث تم دراسة التجارب العالمية الرائدة في الإدارة المحلية والاستفادة من بعض دروسها والنتائج والتوصيات التي يمكن أن تسهم في إصلاح الإدارة المحلية في اليمن.

تعددت آراء الباحثين حول تعريف الإدارة المحلية؛ فقد استخدم الفقه الإنجليزي مصطلح «الحكم المحلي» للتعبير عن مفهوم الإدارة المحلية، وعرفها بأنها «حكومة محلية تتولاها هيئات محلية منتخبة، تضطلع بمهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين ضمن نطاق جغرافي محدد، ولها الحق في إصدار القرارات واللوائح المحلية.[3] كما عبر بعض الباحثين عن الإدارة المحلية بمصطلح «اللامركزية المحلية»، باعتبارها هيئات محلية تمارس اختصاصات إدارية وتتمتع باستقلال ذاتي. ووفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يُشير مفهوم الإدارة المحلية إلى مجموعة المؤسسات والآليات والعمليات التي يُعبر المواطنون من خلالها عن مصالحهم واحتياجاتهم، ويعملون على حل خلافاتهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم على المستوى المحلي. وتقوم الإدارة المحلية الجيدة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، أبرزها: مشاركة المواطنين، والشراكة مع الجهات الفاعلة الرئيسة على المستوى المحلي، وتعزيز قدرات هذه الجهات في مختلف القطاعات، إضافة إلى الشفافية وتدفق المعلومات، والمساءلة، والتوجه المناصر للفئات الفقيرة.[4]

وقد اعتبر الدستور اليمني المعدّل في عام 2001، وفي المادة «4» منه، أن السلطة المحلية هي إحدى السلطات الدستورية التي يمارس الشعب من خلالها سلطاته وحقوقه باعتباره مالك السلطة ومصدرها، حيث يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، أو بشكل غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية أو عن طريق المجالس المحلية المنتخبة.[5]

ونخلص من ذلك إلى أن الإدارة المحلية تمثل أسلوبًا إداريًا يهدف إلى تحقيق اللامركزية في إدارة الإقليم الجغرافي، بما يسهم في تنميته، وحفظ النظام فيه، وتصريف شؤون سكانه. وتقوم الإدارة المحلية على مجموعة من الأسس، أبرزها: تمتعها بالشخصية الاعتبارية، ووجود مجالس محلية منتخبة أو معينة، أو مزيج من الاثنين، على أن تكون هذه المجالس المنتخبة مستقلة في أداء مهامها، مع خضوعها للأطر القانونية التي تضعها الحكومة المركزية.

تُعد التنمية المحلية أحد أوجه التنظيم المجتمعي، حيث تركز على بناء بنية تحتية من العلاقات والمسارات والنظم التي تُمكّن المجتمع المحلي من حل مشكلاته الخاصة ذاتيًا، والتجاوب مع احتياجاته من خلال عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير المستمر. وقد عرفها بعض الباحثين بأنها عملية يتم من خلالها دمج الجهود الحكومية مع الجهود الشعبية على مستوى المحليات، عبر استغلال الموارد المتاحة، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرفاهية لتلك المجتمعات. كما يمكن تعريف التنمية المحلية بأنها مفهوم حديث لأسلوب العمل المجتمعي، يهدف إلى رفع مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات ورغبات المجتمع، وتحقيق التوازن والتلاحم بين أفراده، وذلك عبر استغلال الموارد المحلية المتاحة بكفاءة.

تتميز التنمية المحلية المستدامة بكونها نظامًا متكاملًا يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتسم بأنماطها التنموية بالعقلانية والرشد، مع السعي إلى بناء مجتمع تحكمه أطر أخلاقية وإنسانية. وقد أكدت دراسة «علّاوي» أن التنمية المستدامة تمثل أسلوب حياة ونمط معيشة، وتتطلب من الهيئات الرسمية والمحلية تطوير أساليب إدارة متكاملة تتعامل مع المجتمع بوصفه نظامًا مترابطًا اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.[6] كما خلصت دراسة «الكثيري» إلى أن التنمية المحلية الفعالة هي تلك التي تستجيب لاحتياجات المواطن المحلي، وتلبي متطلباته الذاتية، وتُمكنه من تقليل اعتماده على المستويات الأعلى في معيشته وتطويرها.[7]

وعن العلاقة بين التنمية والإدارة المحلية فقد اكدت عدد من الدراسات بأن الإدارة المحلية تلعب دوراً حاسماً في تنمية المجتمع، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، حيث أكدت دراسة «Tanimu & Garba» بأن مشاركة الحكومة في مبادرات تنمية المجتمع يمكن أن تحسن من جودة حياة السكان وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر والإدماج الاجتماعي للناس.[8]

وتوصلت دراسة «Shimi Dorji» إلى أن أهمية الإدارة المحلية تكمن في قدرتها على توفير الخدمات والبنية التحتية والدعم اللازم لتحسين ازدهار ورفاهية السكان في المجتمعات القريبة. وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه إدارات الحكومة المحلية انخفاض مشاركة الشباب، وضعف مستويات الشفافية والمساءلة.[9]

وتُعدّ خدمات الإدارة المحلية ضرورية لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بشكل عام، حيث إن قرب الحكومات المحلية من أرض الواقع يتيح لها تحديد احتياجات مجتمعاتها بدقة والاستجابة لها بشكل أكثر فاعلية. وفي هذا السياق، أوصى «Islam» في دراسته بأن الإدارة الحكومية المحلية يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتهيئة بيئة داعمة للشركات. كما أكد أن الحكومات المحلية تستطيع تعزيز النمو الاقتصادي عبر وضع سياسات تشجع الاستثمار وريادة الأعمال.[10]

علاوة على ذلك، يرى «Akpomi & Igbudu» أن إدارة الحكومة المحلية قادرة على تعزيز تنمية المجتمع من خلال إشراك المواطنين في عمليات صنع القرار، وضمان أن السياسات والبرامج تلبي احتياجات المجتمع الفعلية، بالإضافة إلى العمل بشكل تعاوني مع أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.[11] وفي السياق ذاته، يشير «Koma & Mela» إلى أن الشراكات بين إدارات الحكومة المحلية وأصحاب المصلحة تساهم في تعزيز تنمية المجتمع، عبر تبادل الموارد والخبرات والمعرفة.[12]

كما يرى عدد من الباحثين أن وسائل الإعلام المحلية تؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل الخطاب العام وتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات، وتشجيع النقاش العام، وخلق قنوات للمواطنين للتعبير عن قضاياهم وهمومهم. ويساعد هذا النهج على بناء الثقة بين الحكومات المحلية والمجتمعات، وتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية.[13]

كما ينبغي العمل على بناء قدرات أفراد المجتمع لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المبادرات التنموية، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتعليم، وتطوير المهارات القيادية، وخلق الفرص المناسبة لمشاركة أفراد المجتمع في عمليات التخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية.[14] وفي هذا السياق، توصلت دراسة الصاري إلى أن نجاح عملية التنمية المحلية في ليبيا يتطلب منح الإدارات المحلية دورًا فاعلًا، وتفعيل قوانين الحكم المحلي، ونقل الاختصاصات إلى السلطات المحلية، بالإضافة إلى توفير مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، والعمل على تحديث التشريعات ذات العلاقة بالإدارة المحلية.[15]

وخلصت دراسة «الماوري» إلى أن النزاع والحرب في اليمن قد أسفرا عن آثار متعددة على مستوى الإدارة المحلية، تفاوتت طبيعتها من محافظة إلى أخرى. ففي حين شهدت بعض المحافظات تعزيزًا في سلطتها وتناميًا في دورها بتقديم الخدمات، عانت محافظات أخرى من تراجع دورها وضعف صلاحياتها، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وشح الموارد، مما انعكس سلبًا على مستوى تقديم الخدمات العامة في المحليات. وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة منظومة الإدارة المحلية وإصلاحها خلال المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.[16]

وتوصلت دراسة «الجبور» إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الأردن تتمثل في الفجوة القائمة بين السياسات المرسومة والممارسات الفعلية؛ إذ يبدو النموذج الإداري لا مركزيًا من الناحية النظرية، بينما يعمل في الواقع بشكل مركزي. وعلى الرغم من إنشاء هياكل حكومية محلية، إلا أنها تفتقر إلى المشاركة المحلية الحقيقية. وأشارت الدراسة إلى الحاجة إلى معالجة شاملة للقوانين وطبيعة المشاركة، مع تطوير وتحديث نظام اللامركزية من خلال إعادة النظر في التشريعات، مع مراعاة التفاوت والاختلاف بين المناطق والمحافظات عند تشكيل المجالس المحلية والبلدية. كما أكدت الدراسة على أهمية تعزيز الوعي بأهمية الاستقلال المالي، وضرورة تكييف البرامج المطروحة بما يتلاءم مع خصوصيات المناطق الريفية والحضرية.[17]

أما دراسة «شنتير» فقد خلصت إلى أن الاستفادة من مزايا اللامركزية في مصر لا تتحقق إلا من خلال تعزيز أداء الوحدات والتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتمكينها من القيام بأدوارها بفعالية. وأكدت الدراسة أن الأمر لا يتطلب إعادة اختراع نظام محلي جديد، بقدر ما يستلزم إيجاد صيغة واضحة وقابلة للتنفيذ لتنظيم العلاقة بين المركز والمحليات، بما يضمن توازن اختصاصات الإدارة المحلية مع مسؤولياتها في تحقيق التنمية المحلية، ومعالجة إشكالية التفاوت بين المجتمعات المحلية.[18]

ويرى «يونس قرواط» أن الإدارة المحلية تمثل الحلقة الوسيطة التي تربط بين الحكومة المركزية والمواطن المحلي، وتمارس من خلال المهام المنوطة بها والصلاحيات المخولة لها دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويتجلى ذلك من خلال توسيع فرص المشاركة في وضع الخطط، والكشف عن متطلبات المجتمع المحلي، وممارسة مبادئ الحكم الصالح، إلى جانب إدارة الموارد المحلية وترشيد استخدامها في إطار ممارسة نشاط اقتصادي محلي يحترم قدرات البيئة. كما تسهم الإدارة المحلية في توفير المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع، وحماية البيئة المحلية ضمن حدود الصلاحيات المقررة لها.[19]

وجاءت نتائج دراسة «الجوري»، التي استهدفت قيادات وأعضاء المجالس المحلية ومديري المكاتب التنفيذية في مديريات أمانة العاصمة صنعاء، لتوضح أن تطبيق مبادئ الحكم الرشيد جاء بدرجة متوسطة، مع ضعف ملحوظ في تطبيق مبدأي الشفافية والمساءلة. كما أظهرت الدراسة أن السلطة المحلية تعاني من شح الموارد المالية المحلية، وضعف القدرة على تنمية الموارد الذاتية، والاعتماد الكبير على الدعم المركزي المحدود، مما انعكس سلبًا على أدائها وأدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوصت الدراسة بضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز تطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل السلطة المحلية، مع التركيز على تحقيق الشفافية من خلال نشر البيانات والمعلومات عبر الإنترنت، وتعزيز مبدأ المساءلة بوضع الآليات اللازمة لمحاسبة الموظفين المقصرين. كما دعت إلى تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عمليات التخطيط والرقابة على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المحلية، بالإضافة إلى التوجه نحو تطبيق الإدارة المحلية الإلكترونية، والعمل على نشر ثقافة الحكم الرشيد في أوساط المجالس المحلية.[20] وخلصت دراسة «بشير شايب» إلى أن الدولة الحديثة تسعى دائمًا إلى اختيار الأسلوب الأمثل في التنظيم الإداري لأقاليمها، بهدف الاستجابة لمتطلبات شعبها وتقريب الخدمات الأساسية إليهم، بما يلبي احتياجاتهم اليومية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء وغيرها من الخدمات. وغالبًا ما تبدأ الدول في اعتماد تنظيم إداري مركزي في المراحل الأولى، ومع توسع وتطور المتطلبات المحلية لشعوبها، تلجأ إلى تبني نظام اللامركزية، بغرض التخفيف من أعباء الإدارة على السلطة المركزية، والتفرغ لمهام سياسية واقتصادية أكثر إلحاحًا، وذلك من خلال تفويض عدد من صلاحياتها إلى مجالس محلية منتخبة.[21]

تناول الدستور اليمني موضوع السلطة المحلية في الفرع الثالث من الفصل الثاني للباب الثالث، وكان ذلك في أربع مواد «145، 146، 147، 148»، نصّت على تقسيم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يحدد القانون عددها وحدودها وتقسيماتها، وفقًا لأسس ومعايير علمية معتمدة. كما بيّن القانون طريقة ترشيح وانتخاب واختيار رؤساء هذه الوحدات وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها. ونص الدستور كذلك على تمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها مجالس محلية يتم انتخابها انتخابًا حرًا ومباشرًا ومتساويًا على مستوى المحافظة والمديرية، تمارس مهامها وصلاحياتها ضمن نطاق الإدارة المحلية. وتُعنى هذه المجالس باقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة والمحاسبة على أجهزة السلطة المحلية وفقًا للقانون. كما يحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية، ونظام عملها، ومواردها المالية، وحقوق وواجبات أعضائها، ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، مع التأكيد على اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.[22]

كما نص الدستور اليمني على أن الوحدات الإدارية والمجالس المحلية تشكل جزءًا لا يتجزأ من سلطة الدولة، وأن المحافظين مسؤولون ومحاسبون أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتُعد قراراتهما ملزمة لهم ويتوجب عليهم تنفيذها في جميع الحالات. وقد بيّن الدستور أن القانون هو الذي يحدد آلية الرقابة على أعمال المجالس المحلية. كما نص على أن تتولى الدولة تشجيع ورعاية التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتباره من أهم وسائل دعم التنمية المحلية.

وبرغم أن الدستور خصص أربع مواد فقط لتنظيم السلطة المحلية وأسند إلى القانون واللوائح التنفيذية تفصيل بقية الجوانب، إلا أنه تميز برسم الإطار العام لنظام الإدارة المحلية، مع اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأسلوب للعمل الإداري الحكومي. وقد اعترف الدستور بالاستقلالية الاعتبارية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات، ومنحها الحق في تشكيل مجالس محلية منتخبة انتخابًا حرًا ومباشرًا ومتساويًا، مع تمكينها من موارد مالية خاصة، مع إخضاع ممارستها التنفيذية للرقابة المركزية. واستنادًا إلى مقياس كاترين، الذي يقيس قوة التنظيم الإداري اللامركزي بناءً على مصدر التشريع، حيث تعتبر اللامركزية قوية إذا وردت نصوصها في الدستور، ومتوسطة إذا نص عليها القانون فقط، وضعيفة إذا جاءت ضمن الأوامر الإدارية؛ فإنه بتطبيق هذا المقياس على التجربة اليمنية، نجد أن تخصيص أربع مواد دستورية للسلطة المحلية يؤكد أن اللامركزية في اليمن تستند إلى أساس دستوري، وبالتالي يمكن وصفها بأنها لامركزية قوية.[23]

وفي دراسة مرجعية أعدها مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جابرييل فيرازي، أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية[24]، أوضح أن قانون السلطة المحلية قد تناول الجوانب السياسية للسلطة المحلية بوضوح وجلاء، لكنه كان أقل وضوحًا فيما يتعلق بمفهوم اللامركزية الإدارية. ومع ذلك، اعتبر أن القانون يمثل تقدمًا نسبيًا، كونه يتحدث عن شكل قوي من أشكال اللامركزية الإدارية، وهو ما يعرف في المصطلحات الدولية بنقل المهام الإدارية.[25]

ولترجمة المبادئ العامة التي تضمنها الدستور حول السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية إلى واقع عملي، صدر قانون السلطة المحلية رقم «4» في فبراير 2000 [26] تلاه إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم «296» لسنة 2000 [27]، ثم اللائحة المالية للسلطة المحلية الصادرة بالقرار رقم «24» لسنة 2001 [28] كما صدرت اللوائح التنظيمية للمحافظات والمديريات بموجب القرار رقم «265» لسنة 2001 [29]بالإضافة إلى القانون رقم «18» لسنة 2008 الذي تضمن تعديل بعض مواد قانون السلطة المحلية.[30]

نستنتج مما سبق أن هناك إطارًا تشريعيًا ينظم السلطة المحلية في اليمن، ويمثل الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام الإدارة المحلية، رغم ما يشوبه من بعض التناقضات والتداخلات في عدد من فقراته. ومع ذلك، لم تتمكن السلطات المحلية من تطبيق هذا الإطار بصورة فعالة على أرض الواقع، وبما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق تطلعات المواطنين، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

حدد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية مهام واختصاصات المجالس المحلية، مع توزيع واضح للمهام بين السلطات المركزية والسلطات المحلية. حيث تركزت مهام السلطات المركزية في رسم السياسات العامة، واقتراح مشاريع القوانين، وسن اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الإشراف على سير العمل في الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية، وتولي مهام التدريب والتأهيل للعاملين، وتنفيذ المشاريع ذات الطابع الوطني العام. أما على مستوى المحافظة، فقد تركزت مهام السلطات المحلية في أداء دور الأجهزة المركزية في مجال تنفيذ الأنشطة، كل في نطاق اختصاصه، والإشراف الفني على الأجهزة التنفيذية المماثلة في المديريات. وعلى مستوى المديرية، تضمنت المهام إدارة وتجهيز كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية للوحدة الإدارية.[31]

وعلى الرغم من أن القانون حدد بوضوح مهام الأجهزة المركزية ومهام السلطات المحلية، إلا أن التحديات العملية لا تزال قائمة، ولعل أبرزها استمرار تدخل الأجهزة المركزية في العملية التنفيذية، حيث تواصل تمويل وتنفيذ مشاريع أصبحت، وفقًا للقانون، من اختصاص السلطات المحلية. كما أن دور الأجهزة المركزية في توضيح السياسات العامة، وفي مجالي التدريب والتأهيل، لا يزال محدودًا. وتفاقمت هذه الإشكالية نتيجة وجود حالة من عدم التناغم بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية، ويرجع ذلك أساسًا إلى تضارب بين قانون السلطة المحلية والعديد من القوانين واللوائح التنفيذية الأخرى. ورغم أن المادة «173» من قانون السلطة المحلية نصت صراحةً على إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه،[32] تشير التقارير إلى وجود أكثر من «80» تشريعًا يتعارض مع هذا القانون ويحتاج إلى تعديل لضمان انسجامه مع نص وروح قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الدور التنموي للسلطة المحلية.[33]

وقد أدت هذه الأوضاع المختلة إلى نشوء حالة من عدم الوضوح والفهم فيما يتعلق بالأدوار التي يجب أن تمارسها الأجهزة المركزية والمحلية في تقديم الخدمات العامة، حيث تختلف الممارسات من جهة إلى أخرى، بل ومن محافظة إلى أخرى، ومن مديرية إلى أخرى. تعقيدًا وإرباكًا استمرار بعض الأجهزة المركزية في تبني قوانين ولوائح وقرارات تتسم بميل مركزي، مما يستدعي إعادة النظر في قوانين ونظم الإدارة العامة النافذة، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية للأجهزة المركزية بما يتسق مع مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، إلى جانب إصلاح مواد قانون السلطة المحلية.[34]

ومن خلال ذلك، يمكن الاستنتاج بأن السلطات المحلية في اليمن تفتقر إلى تطبيق حقيقي لمبدأ اللامركزية، سواء من حيث حجم المهام أو نوع الصلاحيات الإدارية الممنوحة لها. إذ يُبين القانون أن أجهزة السلطة المحلية تعد وحدات تابعة للسلطة المركزية، تقوم بتنفيذ المهام التي تُنقل إليها، وتتولى تقديم الخدمات، بينما يظل المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتكون قراراتهما ملزمة لهم. وهذا يدل على أن اللامركزية في اليمن تُمارس بوصفها استثناءً، إذ تبقى جميع السلطات بيد الحكومة المركزية، التي تقوم فقط بتفويض بعض الصلاحيات الإدارية المحددة بموجب قانون السلطة المحلية. كما أن الوحدات الإدارية المحلية لا تمتلك سلطة تشريعية مستقلة، بل تقتصر وظيفة السلطات المحلية المنتخبة على القيام بدور إشرافي ورقابي على الأجهزة التنفيذية التابعة للدولة.

أكد الدستور اليمني، في المادة «146»، على أن يقوم التقسيم الإداري للمحافظات والمديريات استنادًا إلى دراسات علمية تراعي مجموعة من العوامل والمحددات، بحيث يتم أخذ العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والطبيعية بعين الاعتبار أثناء عملية التقسيم، وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي. ويترتب على ذلك ضرورة الالتزام بالمعايير التالية:

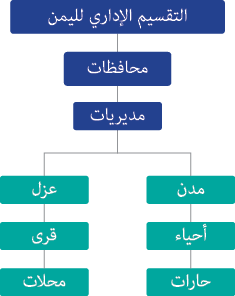

ينقسم اليمن إداريًا إلى تقسيمين رئيسيين هما: المحافظة والمديرية. ويبلغ عدد المحافظات 22 محافظة، تشمل أمانة العاصمة صنعاء ومحافظة أرخبيل سقطرى. وتُعد المحافظة الوحدة الإدارية الأساسية ضمن التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية، حيث تتكون كل محافظة من عدد من المديريات يتفاوت بحسب حجم المحافظة ومساحتها وعدد سكانها. ويبلغ إجمالي عدد المديريات في اليمن «333» مديرية.

وفي المناطق الريفية، تتكون المديرية من مجموعة من العُزَل، التي يختلف عددها من مديرية إلى أخرى. وتتكون العزلة بدورها من مجموعة من القرى، وتُعد القرية أصغر وحدة سكنية مستقرة. وقد تتبع القرية عدد من المحلّات، والمحلّة تُعرف بأنها تجمع سكاني ثابت ومستقر يتبع إحدى القرى عندما تتحقق إحدى الحالتين التاليتين: أن تقع بالقرب من القرية ويكون الساكنون فيها من أبناء تلك القرية، أو أن تقع ضمن امتداد ممتلكات أهالي هذه القرية دون أن يفصلها عنها حدود إدارية أو ممتلكات تابعة لقرية أخرى.

وفي حالة الحضر: تتكون المديرية إما من مدينة صغيرة أو من مجموعة من الأحياء والحي يتكون من مجموعة من الحارات المتجاورة.

ويرى الباحثون بأن التقسيم الإداري إلى مستويين من المستويات المحلية «المحافظة والمديرية» يتفق مع المعايير الدولية الحديثة للامركزية والتخطيط للتنمية والتنظيم الإداري للتقليص من الهرم الإداري وإسناد مسئوليات تقديم الخدمات إلى المستويات الإدارية القريبة من المستفيدين وهو اتجاه عدد من الدول المتطورة للتقليص من الوحدات المحلية في مقابل منحها صلاحيات أكبر وأوسع. غير أن التجربة في اليمن أثبتت أن وجود مستويين للسلطة المحلية أحدهما يتبع الآخر «المديرية تتبع المحافظة» ولكل منهما الشخصية الاعتبارية كان سبباً في عدم وضوح العلاقة بينهما وكيفية التنسيق بين أجهزتها التنفيذية فالمديريات بمستوياتها وتكويناتها تضع خطة وموازنة لأحد أجهزتها التنفيذية لا تتفق مع الخطة والموازنة التي يضعها الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة مما أحدث شللاً في نشاط أحدهما على حساب الأخر.

يكتنف التقسيم الإداري في اليمن مجموعة من الصعوبات، يعود بعضها إلى وجود تقسيمات إدارية غير قائمة على اعتبارات علمية، فيما يرتبط بعضها الآخر بعوامل طبيعية وجغرافية واقتصادية، بالإضافة إلى صدور قرارات أدت إلى تفتيت بعض المدن الرئيسية، التي كانت تشكل وحدة جغرافية متماسكة، إلى عدة مديريات بتداخل حدودها الإدارية. وقد نتج عن ذلك تجزئة السلطة المحلية، وتفكك العملية التخطيطية، وارتفاع تكاليف الإدارة، مما حمّل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة.

فعلى سبيل المثال، هناك تباين واضح من حيث عدد السكان بين المحافظات والمديريات المختلفة، إذ يبلغ عدد سكان أكبر محافظة، وهي «أمانة العاصمة صنعاء» نحو «3,979,000» نسمة، مقارنةً بأصغر محافظة «أرخبيل سقطرى» التي لا يتجاوز عدد سكانها «44,120» نسمة. كما يعيش أكثر من نصف سكان اليمن في أربع محافظات فقط «صنعاء، تعز، الحديدة، إب». كذلك يتجلى التفاوت في المساحة الجغرافية، حيث تبلغ مساحة أكبر محافظة، حضرموت، نحو «193,000» كم²، مقابل «130» كم² لأمانة العاصمة صنعاء.

ويُضاف إلى ذلك التفاوت الشديد في التوزيع النسبي للسكان بين الحضر والريف، حيث يقيم نحو 30٪ من سكان اليمن في المناطق الحضرية مقابل 70٪ في المناطق الريفية نظرًا للعوامل الطبيعية والاقتصادية. ومن خلال ذلك، يمكن استخلاص أن التقسيم الإداري في اليمن لم يشهد تغييرًا جوهريًا عقب عملية الإصلاح التي رافقت تطبيق نظام السلطة المحلية، إذ ما زال يعتمد إلى حد كبير على التقسيم الإداري القائم قبل تحقيق الوحدة اليمنية. وقد استند التقسيم الحالي إلى قرارات سابقة ذات طابع تاريخي، أو جاءت استجابةً لمطالب اجتماعية آنية، دون إجراء مراجعة شاملة مبنية على أسس علمية.

وكان من المتوقع، بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني في أواخر العام 2014، أن يتم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم هي: إقليم آزال، إقليم الجند، إقليم تهامة، إقليم حضرموت، إقليم سبأ، وإقليم عدن. إلا أن هذا التقسيم لم يتم تطبيقه، نتيجة جملة من الأسباب، أبرزها الانتقادات الموجهة لآلية تحديد الأقاليم دون إجراء دراسات شاملة ومتخصصة تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب اندلاع الحرب الأهلية اليمنية، وتوقف العملية السياسية..

الأصل في أي نظام محلي هو استقلال الوحدات الإدارية، سواء من الناحية الإدارية أو المالية؛ إذ يوفر الاستقلال الإداري للمحليات القدرة على صناعة القرارات التنموية التي تعبر عن الرأي العام المحلي، وتشكل قناة فاعلة للتعبير عن المشكلات والتطلعات المجتمعية. في المقابل، يُمكّن الاستقلال المالي الوحدات المحلية من الاستثمار في التنمية المحلية، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وسد احتياجات المجتمع المحلي من السلع والخدمات الأساسية.

وقد حدد قانون السلطة المحلية في اليمن الموارد المالية للوحدات الإدارية بأربعة مصادر رئيسية، هي: الموارد المحلية، والموارد المشتركة على مستوى المحافظة، والموارد العامة المشتركة، والدعم المركزي بشقيه الاستثماري والجاري. كما منح القانون المجالس المحلية سلطات واسعة في تحديد أولويات الاستثمار والتطوير بما يعزز دورها في تحقيق التنمية المحلية.

وبرغم ذلك إلا أن المجالس المحلية في اليمن تفتقر إلى تطبيق فعلي لمبدأ اللامركزية المالية على المستوى المحلي، حيث لا تمتلك القدرة الكافية على تدبير الموارد المالية اللازمة لتسيير أنشطتها التنموية والخدمية. وتعاني المجالس المحلية من محدودية في مصادر التمويل المحلي، وتعتمد بشكل أساسي على الإعانات الحكومية كمصدر رئيسي لتمويل احتياجاتها.

وقد تم ربط موازنات السلطة المحلية بالموازنة العامة للدولة، وإخضاعها للأحكام ذاتها التي تنظم الإنفاق الحكومي، دون منح المجالس المحلية مساحة لاجتهاد مستقل في تحديد أو استحداث موارد مالية جديدة. بل إن القانون حدد كذلك أوجه إنفاق الموارد ولم يترك للمجالس حرية التصرف في ذلك.

فبحسب المادة «126» من قانون السلطة المحلية، تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية، تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي، جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في القانون وأي ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلي يتم فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة، على أن يتم توريدها بانتظام إلى الحسابات المخصصة لذلك.

كما نصت المادة «127» على أن مكاتب وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها لا تخضع لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية، وهو ما يعني أن مصلحة الضرائب وفروعها تظل تابعة للسلطة المركزية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأوعية الضريبية تُعتبر موارد للسلطة المركزية، باستثناء ضرائب الريع العقاري، وضرائب استهلاك القات، وضرائب كسب العمل للمهن الحرة، التي تُعد من الموارد المحلية.

كما نص قانون السلطة المحلية، في المادة «129»، على أن يكون لكل وحدة إدارية خطة وموازنة سنوية مستقلة تشمل إيراداتها ونفقاتها، ويتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذ هذه الموازنة باعتباره الآمر بالصرف، وذلك وفقًا لقواعد تنفيذ الموازنة. كما نصت المادة «137» على أن تتولى الوحدات الإدارية مباشرة كافة التصرفات المالية دون الحاجة للرجوع إلى السلطات المركزية، شريطة ألا يتعارض ذلك مع قواعد تنفيذ الموازنة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قواعد تنفيذ الموازنة، وفقًا لأحكام القانون، تظل من اختصاص السلطة المركزية، مما يحدّ عمليًا من الاستقلال المالي للوحدات الإدارية. ويُضاف إلى ذلك أن بعض أنواع النفقات يتم احتجازها من قبل السلطة المركزية، ممثلة بوزارة المالية، ولا يجوز للوحدات الإدارية التصرف بها أو صرفها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزية، وهو ما يقيد قدرة السلطات المحلية على إدارة مواردها المالية بشكل مستقل.

نستخلص مما سبق أن الموارد المحلية للمجالس المحلية في اليمن تكاد تكون ضئيلة إلى حد لا يُذكر، مما يجعل دعم وتنمية المصادر الذاتية للموارد المحلية مسألة بالغة الأهمية. فالاعتماد المفرط على الإعانات الحكومية المركزية يعيق استقلال السلطات المحلية، ويحد من قدرتها على ترتيب أولوياتها وتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية.

وللحفاظ على استقلالية المجالس المحلية وتعزيز فاعليتها، يصبح من الضروري أن تمتلك مواردها الذاتية الكفيلة بتمويل مشاريعها وتلبية الطلبات الخدمية والتنموية، دون الاعتماد المفرط على القروض أو المساعدات الحكومية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات وتحقيق تنمية محلية مستدامة.

تطبق السلطة المحلية في اليمن مبدأ الفصل بين الشق التقريري والشق التنفيذي للسلطة المحلية، على غرار مبدأ الفصل بين السلطات المعمول به على الصعيد المركزي. ويتمثل الشق التقريري في المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظة والمديرية، والتي تتولى وضع السياسات واتخاذ القرارات المحلية. أما الشق التنفيذي، فيتمثل في الأجهزة التنفيذية التي تمثل فروع الوزارات والمؤسسات المركزية في المحافظة والمديرية، مع استثناء أجهزة السلطة القضائية، ووحدات القوات المسلحة، وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بمهامها الرقابية، بالإضافة إلى أي مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

وتمارس الحكومة المركزية الرقابة على المجالس المحلية في اليمن عبر عدة أشكال وهي:

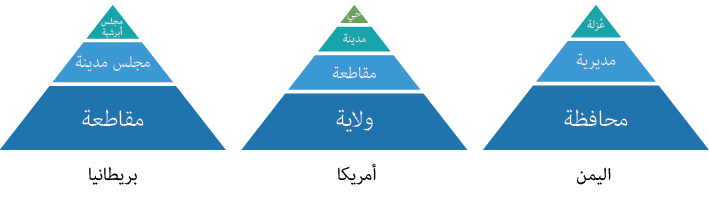

تُعد دراسة التجارب العالمية الرائدة في إصلاح الإدارة المحلية أداة مهمة لاستلهام الدروس والعبر، لاسيما من الدول التي استطاعت تحقيق مستويات عالية من الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين. وقد تم التركيز في هذا السياق على تجربتي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالنظر إلى نجاحهما في بناء نماذج إدارية متطورة تستشهد بها أغلب البحوث العلمية والمنظمات الدولية كنماذج يحتذى بها للدول النامية.

تمارس الولايات المتحدة الأمريكية نظام الحكم الفيدرالي، وتضم خمسين ولاية، تدير كل منها نظامًا للحكومة المحلية ضمن إطار النظام الفيدرالي العام. وتتألف الحكومة الفيدرالية من ثلاث سلطات مستقلة:

وتمثل هذه السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة من خلال الكونغرس، والرئيس، والمحاكم الفيدرالية، على التوالي. كما تُحدد سلطات وواجبات هذه الهيئات بموجب تشريعات الكونغرس، بما في ذلك إنشاء الإدارات التنفيذية والمحاكم الأدنى من المحكمة العليا.[36] وتنتقل السلطات التي لا تُسند صراحة إلى الحكومة الفيدرالية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية، وفقًا لمبدأ تفويض السلطات. وفي هذا الإطار، يلخص الجدول أدناه الطبقات المختلفة في كل فرع من فروع الحكومة.[37]

جدول «1»

طبقات نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية

|

الطبقات |

نظام الحكم |

الجهة التنفيذية |

الجهة التشريعية |

الجهة القضائية |

|

الطبقة الأولى |

الفيدرالية |

الرئيس |

الكونجرس الامريكي |

المحكمة العليا الامريكية والمحاكم الفيدرالية |

|

الطبقة الثانية |

الولائية |

الحاكم |

السلطة التشريعية للولاية |

محاكم الولاية |

|

الطبقة الثالثة |

المحلية |

رئيس البلدية |

المجلس البلدي |

المحاكم المحلية |

تمارس الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا فدراليًا للحكم، يقوم على تقاسم السلطات بين ثلاث مستويات رئيسية: الحكومة الفدرالية، وحكومات الولايات، والحكومات المحلية. وتُعد الحكومة المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية الطبقة الثالثة ضمن هذا النظام، حيث تتمتع بمجموعة من الصلاحيات السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية.

ويُعزى اختيار هذا النمط من الحكم المحلي إلى الظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية الخاصة بالمجتمع الأمريكي، الذي تأسس كمجتمع استيطاني قام على جهود المهاجرين، ويضم تنوعًا واسعًا من الأقليات العرقية واللغوية والقومية. وقد أتاح تبني النظام الفيدرالي استيعاب المصالح المتباينة والحقوق المتنافسة داخل المقاطعات الشاسعة، وشكّل وسيلة فعالة لضمان التعايش السلمي والتناغم بين مكونات المجتمع.

وقد ساهم في تطور الإدارة المحلية عجز الحكومة المركزية عن التخطيط الدقيق للمجتمعات المحلية، في حين امتلكت الوحدات المحلية القدرة على تشكيل وتطوير مناطقها، بل وإضفاء هوية جديدة عليها. وغالبًا ما طورت الحكومات المحلية حلولًا مبتكرة أصبحت لاحقًا نماذج يُحتذى بها من قبل محليات أخرى أو حتى من الحكومة المركزية ذاتها.[38] ورغم أن نظام الحكم المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية يمنح مساحة واسعة من الاستقلالية والصلاحيات للوحدات المحلية، إلا أن هذه الصلاحيات تظل محدودة في إطار التزامها بالدستور الفيدرالي وأنظمته، إذ يُعرض أي تشريع أو تنظيم محلي للنقض في حال تعارضه مع الدستور.

يتكون النظام المحلي في أغلب الولايات الأمريكية من ثلاثة مستويات إدارية رئيسية:

ويختلف أسلوب بناء الهياكل التنظيمية للحكومة المحلية تبعًا للأسلوب المتبع في تنظيم الوحدات المكونة لها، والذي يتأثر بظروف كل دولة من الناحية السياسية والإدارية والبيئية. وتطبق الولايات المتحدة الأمريكية أسلوب الفصل بين الشق التقريري والتنفيذي للسلطة المحلية، على غرار مبدأ الفصل بين السلطات على المستوى الفيدرالي.

تأخذ أغلب الولايات الأمريكية بمبدأ التحديد الحصري للاختصاصات المحلية، بحيث تُحدد صلاحيات الوحدات المحلية بموجب قانون إنشاء كل وحدة. وعلى الرغم من اتباع هذه الطريقة-وهي ذات الطريقة المتبعة في المملكة المتحدة-إلا أن اختصاصات الوحدات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية أوسع بكثير مما هو معمول به في بريطانيا. ويُعزى ذلك إلى أن بعض الولايات تطبق مبدأ «استقلالية الحكم الذاتي»، الذي يمنح الوحدات المحلية الحق في وضع أنظمتها الخاصة، واستقلالية تحديد صلاحياتها واختصاصاتها ومواردها.

وتتولى الهيئة الإدارية للمقاطعات في الولايات المتحدة مجموعة واسعة من المهام، أبرزها: الحفاظ على القانون والنظام العام، فرض الضرائب وإصدار السندات، رعاية السجناء وإدارة المؤسسات الإصلاحية، الحفاظ على الطرق العامة وصيانتها، تسوية قضايا العقارات، رعاية الأطفال المعاقين والمهمشين، دعم وتنظيم الأنشطة الزراعية، تنفيذ بعض مسؤوليات التعليم العام، تخطيط المقاطعات وتقسيم المناطق، تقديم خدمات الصحة العامة المختلفة، إدارة الخدمات العامة والأنشطة الترفيهية، معالجة المسائل التنموية المرتبطة بالإسكان.[40]

تتمثل أهداف نظام الحكم الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية في منع تدخل السلطة التشريعية للولاية في شؤون الحكومة المحلية، وتمكين المدن من اعتماد نوع الحكومة الذي يناسبها، وتزويدها بالصلاحيات اللازمة لتلبية الحاجات والخدمات المتزايدة للمواطنين. كما تتمتع الحكومات المحلية بصلاحيات واسعة في إعداد ميزانياتها، دون تدخل مباشر من حكومة الولاية في شؤونها المالية أو الإدارية.

وفيما يتعلق بالمساءلة، فإن أي مسؤول تنفيذي لا يؤدي مهامه على الوجه المطلوب يكون عرضة للتصويت أو الإقالة من قبل المواطنين، مما يعزز من مبدأ الرقابة الشعبية. وتُعرف الحكومات المحلية بانفتاحها الإداري وحكمتها في الإدارة المالية. ومع ذلك، كشفت الدراسات أن الحكومات المحلية لا تتمتع باستقلال مالي مطلق، حيث تعتمد بدرجة كبيرة على حكومات الولايات في الولايات المتحدة، وعلى الحكومة المركزية في بريطانيا فيما يتعلق بإيراداتها.

ويُعد الهيكل الديمقراطي ركيزة أساسية لحماية الحكومات المحلية من تجاوزات السلطة المركزية، فبالرغم من أن الوحدات المحلية تُنشأ بموجب مواثيق أو تشريعات صادرة عن الولايات، إلا أنه لا يجوز لحكومة الولاية حل مجلس مقاطعة أو مدينة، باعتبار أن تفويض هذه الهيئات المحلية مستمد من إرادة المواطنين الذين انتخبوها. وعليه، فإن العلاقة بين الوحدات المحلية وحكومة الولاية تقوم على أساس التعاون والشراكة، وليس على أساس العداء أو السيطرة.

تأسست المحليات في المملكة المتحدة كنتيجة للتطورات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات المحلية، مع قدر من الاستقلالية عن الحكومة المركزية. ويُعبر عن مصطلح الحكومات المحلية في بريطانيا بمصطلح «السلطات المحلية»، وقد تم إنشاؤها بموجب قوانين صادرة عن البرلمان تحدد وظائفها وواجباتها. وتؤدي السلطات المحلية في بريطانيا ثلاث وظائف رئيسية واسعة النطاق، وهي: الوظائف البيئية، ووظائف الحماية، والوظائف الشخصية.[41]

وتتبنى المملكة المتحدة نظام حكومة موحّد، حيث تخضع السلطات المحلية للرقابة من قبل الحكومة المركزية. ومع ذلك، جرت التقاليد البريطانية على الحد من تدخل الحكومة المركزية في شؤون المحليات إلى أدنى حد ممكن، مما سمح لوحدات الحكم المحلي بأن تكون من بين أكثر الأنظمة المحلية تطورًا على مستوى العالم. وتُمنح السلطات المحلية في بريطانيا مساحة واسعة لأداء وظائفها باستقلالية طالما أنها تقوم بذلك بكفاءة ووفق معايير مبررة. وعلى الرغم من وجود ضوابط وإشراف من قبل الحكومة المركزية، إلا أن السلطات المحلية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال الديمقراطي والحكم الذاتي.[42]

وقد أكد ياسين العيثاوي، في دراسته المعنونة «الحكومات المحلية... دراسة في النموذج البريطاني»، أن من أبرز الأسباب التي قادت إلى نجاح تجربة الحكم المحلي في بريطانيا هو عامل القِدم والتدرج في تطور الحكم المحلي، سواء من حيث المهام أو الوظائف، مما أسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهدافه المنشودة. كما أشار إلى أهمية عامل الخبرة والتراكم المعرفي للمؤسسات المحلية، إلى جانب تفاني العاملين فيها، وحرصهم على أداء واجباتهم بشفافية وكفاءة فيها.[43]

ويتكون هيكل الحكومة المحلية في المملكة المتحدة من عدة مستويات، تشمل:

ويضم كل مستوى من هذه المستويات ثلاث مكونات رئيسية هي: المجلس المحلي، والجهاز التنفيذي، وموظفو الخدمة المدنية.

يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والمحليات في المملكة المتحدة على أساس التحديد الحصري لاختصاصات السلطات المحلية، حيث تُعتبر مصلحة محلية كل ما ورد النص عليه صراحةً في قوانين الإدارة المحلية، فيما تُعد المصالح غير المذكورة ضمن اختصاص الحكومة المركزية باعتبارها مصالح قومية أو وطنية عامة. ويُعد هذا الأسلوب هو السائد في بريطانيا.

وبرغم وجود تقسيم واضح للمهام بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، إلا أن السياسة المتبعة تقوم على منح الحكومات المحلية قدرًا واسعًا من الاستقلالية في توفير الخدمات المطلوبة داخل مجتمعاتها المحلية، حيث تتدخل هذه الحكومات في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم، والتخطيط العمراني، ورصف الطرق، والنقل، والإسكان، والصرف الصحي، وجمع النفايات، والخدمات الاجتماعية.

وتطبق بريطانيا أسلوب الدمج الكلي للهيئات والأجهزة المحلية، والذي يقوم على أساس دمج الشقين التقريري والتنفيذي «التشريع– التنفيذ– الرقابة» في هيئة واحدة مسؤولة عن إدارة وتنظيم شؤون السلطة المحلية. ووفق هذا الأسلوب، يكون المجلس المحلي هو الهيئة الوحيدة المسؤولة عن كافة مهام الإدارة المحلية، ويضطلع بثلاثة أدوار رئيسية:

ويُعد من أهم مميزات هذا الأسلوب وضوح تحديد الصلاحيات والمهام، مما يعزز من فاعلية الرقابة والمساءلة، بالإضافة إلى إسهامه في تقليل تكاليف الإدارة. غير أن من أبرز عيوبه أنه يستلزم نمطًا متقدمًا في مجالات الإدارة والديمقراطية لضمان كفاءته ونجاحه.

تضطلع كل وحدة محلية في المملكة المتحدة بالمسؤولية الأساسية في إدارة شؤون العاملين بها، بما في ذلك إجراءات التعيين والنقل والفصل. ويختص المجلس المحلي بشؤون الموظفين المحليين، ويقوم، في مقدمة مهامه، بتعيين كبار الموظفين في المجلس المحلي، وذلك بناءً على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة أغلبية أعضاء المجلس. ومع ذلك، وبالنظر إلى أهمية بعض الوظائف المحلية الحساسة، مثل وظيفة مدير التعليم أو مدير الأمن، يُشترط للحصول على التعيين موافقة الوزير المختص، مثل وزير التعليم أو وزير الداخلية. وبرغم ما تتمتع به المجالس المحلية من استقلالية إدارية في إدارة شؤون موظفيها، إلا أنها تبقى خاضعة للقوانين المركزية ذات العلاقة، مثل قانون المعاشات.[44]

نظرًا لأن اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانونًا وعلى سبيل الحصر، فإن مجال الرقابة عليها يظل محصورًا في بعض الجوانب فقط، مما منح هذه المجالس قدرًا من الحرية والاستقلالية في إدارة شؤونها. ويُعزز هذا الاستقلال أيضًا الخبرة الطويلة التي تتمتع بها الإدارة المحلية في بريطانيا. وتُمارس الرقابة على المجالس المحلية في مجالات محددة وفق الآتي:

جدول «2»

مستويات الإدارة المحلية في الدول المختلفة

|

العنصر |

اليمن |

الولايات المتحدة الأمريكية |

بريطانيا |

|

اللامركزية |

دستورية جزئيًا «4 مواد فقط» |

مكرسة بالدستور الفيدرالي |

مكرسة عبر تقاليد قانونية وتشريعات برلمانية |

|

صلاحيات المحليات |

محدودة وتابعة للمركز |

واسعة ومستقلة مع قيود دستورية |

واسعة نسبيًا مع رقابة محدودة |

|

انتخاب القيادات المحلية |

جزئي «مجالس فقط، لا يتم انتخاب المحافظين» |

انتخاب مباشر للعديد من المواقع |

انتخاب مباشر وتعيين بعض المواقع بتنسيق حكومي |

|

التشريعات المنظمة |

قانون السلطة المحلية «2000»، وتعديلاته |

مواثيق الولاية + القوانين الفيدرالية |

القوانين البرلمانية والمواثيق المحلية |

|

التمويل الذاتي |

ضعيف «اعتماد على الدعم المركزي» |

متوسط إلى جيد حسب الولاية |

متوسط مع دعم حكومي قوي لبعض الخدمات |

من خلال دراسة تجارب كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في إصلاح وتطوير نظم الإدارة المحلية، يمكن استخلاص الدروس والعبر التالية:

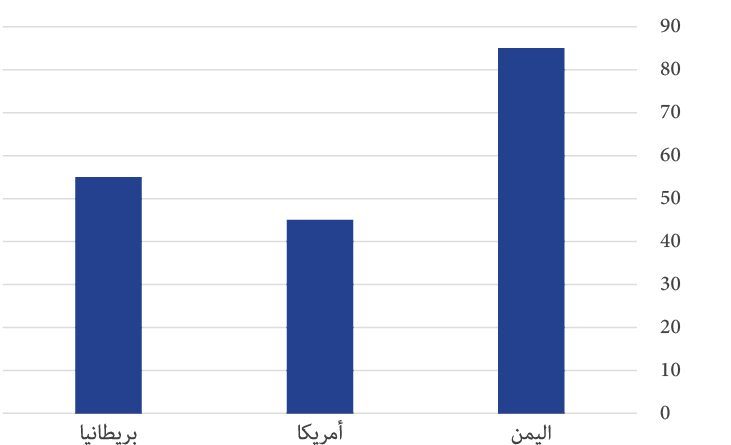

ولتوضيح الفوارق الكمية بين الإدارة المحلية في اليمن وتجارب الدول الرائدة، يبين الجدول التالي مقارنةً تحليلية لأهم المؤشرات ذات العلاقة:

جدول «3»

طبقات نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية

|

المؤشر |

اليمن |

الولايات المتحدة |

بريطانيا |

|

نصيب الفرد من موازنة المحليات «سنويًا» |

< 25 دولارًا |

2,000–3,000 دولار |

2,500–3,200 دولار |

|

نسبة الصلاحيات الممنوحة للمحليات |

< ٪30 |

> ٪60 |

٪50–٪60 |

|

نسبة التمويل الذاتي |

< ٪15 |

٪50–٪60 |

٪40–٪50 |

|

اعتماد المحليات على التمويل المركزي |

> ٪85 |

~٪40 |

~٪50 |

|

نسبة تغطية الخدمات العامة بواسطة المحليات |

< ٪25 |

> ٪75 |

> ٪70 |

يتضح من كل ما تم مناقشته في هذا الباب أن محدودية التمويل الذاتي وانخفاض الصلاحيات في اليمن يمثلان فجوة رئيسية مقارنة بالتجارب الدولية الرائدة، مما يستدعي مراجعة جذرية للبنية المالية والإدارية للسلطات المحلية اليمنية.

لكي تضطلع الإدارة المحلية بدورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق اللامركزية كنهج عملي في المحليات ضمن توزيع عادل ومتوازن للموارد، وفي ظل دولة موحدة وقوية، يوصي الباحث بما يلي: