النظافة وإدارة النفايات الصلبة

حلول مستدامة لليمن مستوحاة من التجارب العالمية

تعد النظافة عنصرًا أساسيًا في تعزيز الصحة العامة، إلا أن إدارة النفايات تشكّل تحديًا عالميًا يختلف بين الدول المتقدمة والنامية. بينما تعتمد الدول المتقدمة على أنظمة الاقتصاد الدائري لإعادة تدوير النفايات وتقليل المخرجات البيئية.

تركز هذه الدراسة على تحليل واقع إدارة النفايات الصلبة في اليمن، مع التركيز على العاصمة صنعاء، من خلال مراجعة الأبحاث العلمية والتقارير الدولية. تستعرض الدراسة تجارب دولية في إدارة النفايات بهدف تحديد حلول مناسبة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والتكنولوجية في اليمن، وتكشف نتائجها عن تحديات أساسية، أبرزها نقص الوعي والاستثمارات، حيث تشكل النفايات العضوية أكثر من 60٪ من إجمالي المخلفات، ما يجعل تدويرها إلى أسمدة خيارًا أكثر استدامة. كما توصي الدراسة بإجراء دراسات مسحية، تحسين البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق إدارة نفايات أكثر كفاءة واستدامة.

كلمات مفتاحية: النظافة، الصحة العامة، إدارة النفايات الصلبة، التدوير، الاستدامة، التحديات البيئية، الاقتصاد الخطي والاقتصاد الدائري في إدارة النفايات، اليمن، صنعاء.

Abstract

Cleanliness is a fundamental element in promoting public health; however, waste management remains a global challenge that varies between developed and developing countries. While developed nations rely on circular economy systems to recycle waste and reduce environmental outputs, developing countries face structural challenges that hinder sustainable waste management.

This study analyzes the current state of solid waste management in Yemen, with a focus on the capital, Sana’a, through a review of scientific research and international reports. It examines global waste management experiences to identify suitable solutions that align with Yemen’s economic and technological conditions. The findings highlight key challenges, primarily the lack of awareness and investment, as organic waste constitutes more than 60% of total waste. This makes composting a more sustainable option compared to other disposal methods. The study recommends conducting comprehensive surveys, improving infrastructure, and enhancing private sector involvement to establish a more efficient and sustainable waste management system.

Keywords: cleanliness, public health, solid waste management, recycling, sustainability, environmental challenges, linear and circular economy in waste management, Yemen, Sana’a.

تُعد إدارة النفايات الصلبة أحد التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحًا في العصر الحديث، خاصة في الدول النامية مثل اليمن. تشكل هذه القضية أساسًا لتحسين الصحة العامة وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقليل التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يهدف هذا البحث إلى تحليل شامل للوضع الحالي لإدارة النفايات الصلبة في اليمن، مع التركيز على مدينة صنعاء كنموذج رئيسي. كما يسعى إلى اقتراح توصيات عملية مستمدة من التجارب الدولية، يمكن تكييفها مع السياق المحلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للنفايات.

تم استخدام منهجية تعتمد على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع إدارة النفايات الصلبة في اليمن والدول المقارنة. شملت عملية جمع البيانات المصادر التالية:

تتسم اليمن بظروف اقتصادية وسياسية استثنائية تجعل إدارة النفايات تحديًا معقدًا. لذلك، فإن دراسة هذه المشكلة من منظور علمي يُعد خطوة أساسية نحو توفير حلول عملية قابلة للتطبيق.

تلعب النظافة دورًا حيويًا في حياة الإنسان، ولها تأثيرات متعددة على الصحة والرفاهية، وتساعد النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسنان والاستحمام، والنظافة العامة، مثل «جمع النفايات والتخلص منها بطرق سليمة» في الحفاظ على الصحة العامة وتقليل انتشار الأمراض التي تسببها البكتيريا والجراثيم المعدية التي تتكاثر في غياب النظافة [1] [2]، كما أن البيئة النظيفة تعزز الشعور بالراحة النفسية وتقلل من التوتر والقلق[3]، وقد أثبتت الدراسات أن العيش في مكان نظيف ومنظم يمكن أن يزيد من التركيز والإنتاجية سواء في الدراسة أو العمل[4]. إضافة إلى ذلك، يمكن للنظافة الشخصية أن تؤثر على كيفية تفاعل الأشخاص مع بعضهم البعض، الشخص النظيف يكون أكثر قبولًا في المجتمع ويعزز من علاقاته الاجتماعية[5]. تؤدي النظافة أيضا إلى تحسن الوضع الاقتصادي سواء للأفراد أو للمجتمعات عن طريق تحسن الحالة الصحية وتقليل تكاليف العلاج وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة الدخل، ونمو القطاع السياحي، وتقليل التكاليف البيئية[6]. لذلك فإن النظافة ليست مجرد عادة صحية، بل هي جزء أساسي من حياة الإنسان تؤثر على جوانب متعددة من حياته.

يُعتبر مفهوم النظافة مفهومًا متعدد الدلالات، يشمل الأبعاد المادية والبيئية والأخلاقية، وله آثار نفسية واجتماعية كبيرة[7]. يشير المفهوم الشائع للنظافة إلى تجنب الأوساخ والتخلص منها، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الصحة، سواء الشخصية أو المجتمعية. إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى الارتباط بين الحالة الفيزيائية للأشياء، كطاولة نظيفة، ومدى ارتباطها بالسلوكيات الأخلاقية للأفراد ومدى تقبلهم للعيش في بيئة غير نظيفة [8]. لذلك، تترابط أبعاد مفهوم النظافة -الطبية والمادية والأخلاقية والجمالية- مع بعضها البعض بشكل كبير ومتداخل.

لقد ارتبطت النظافة بالمعتقدات الدينية والسلوكية للمجتمعات عبر التاريخ [7]، ففي الدين الإسلامي، تُعتبر النظافة وتطهير الثوب والبدن ركنًا أساسيًا، إذ لا يمكن للمسلم أداء الصلوات والعبادات المختلفة إلا بعد تحقيقها. أما في الهندوسية، فتُعدّ النظافة جزءًا من الطقوس اليومية، حيث يقوم الهندوس بالاستحمام في الأنهار التي يعتبرونها مقدسة، مثل نهر الغانج[9]. كما تحتوي الديانة اليهودية على العديد من القوانين المتعلقة بالنظافة، مثل غسل اليدين والاغتسال في حوض الطهارة.

إذًا، فالنظافة ليست مجرد مسألة صحية، بل تُعدّ جزءًا من الممارسات الدينية التي تهدف إلى تحقيق الطهارة الروحية والجسدية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة في التطبيق العملي للنظافة العامة[10]. لذا، فإن الفهم الجيد للطبيعة المتعددة لمفهوم النظافة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب، والهندسة المعمارية، والعلوم الاجتماعية. [7].

لقد تغير معنى النظافة والأساليب المستخدمة لتحقيقها بشكل كبير بمرور الوقت[11]. استخدم المصريون القدماء القش والرماد في عمليات التنظيف، وبدأ البابليون في صناعة الصابون تقريبًا في عام 2800 قبل الميلاد[12]، كما شيّد الرومان الحمامات العامة لتعزيز النظافة الشخصية قبل آلاف السنين.

في العصور الوسطى، تراجعت ممارسات الاستحمام في الحمامات العامة في أوروبا بسبب اعتقادهم بأنها مصدرٌ للتلوث وبؤرٌ للرذيلة، وبدأوا باستخدام العطور والنباتات العطرية للتخلص من روائح الجسد الكريهة [11]. في القرن التاسع عشر، أدت الثورة الصناعية إلى ابتكار أدوات جديدة لتحقيق النظافة، مثل المكانس الكهربائية والمطهرات الكيميائية، والتي تطورت بشكل كبير نتيجة للتقدم الهائل في مجالات العلوم والتكنولوجيا [7]، في الوقت الحالي، بات الإنسان ينظر إلى النظافة بشكل مختلف. تكشف الدراسات التاريخية أن مفاهيم النظافة قد تطورت من مجرد واجبات والتزامات اجتماعية في العصور القديمة إلى مشاريع نظافة قائمة بذاتها في العصر الحديث[13]. على سبيل المثال، ليس كل الميكروبات التي تعيش داخل جسم الإنسان أو على جلده ضارة، بل هناك أنواع منها يجب الحفاظ عليها لضمان صحة جيدة. أكبر مثال على ذلك هو استخدام بعض الميكروبات الممرضة في تلقيح الإنسان لحمايته من الأوبئة التي قد تسببها نفس تلك الميكروبات[14]. أدى هذا التقدم غير المسبوق في تاريخ البشرية إلى الحد بشكل كبير من انتشار الأوبئة، مثل الطاعون الأسود الذي اجتاح أوروبا في القرن الرابع عشر بسبب قلة النظافة، وأدى إلى وفاة ملايين الأشخاص. كما كان من أسباب انتشار وباء الكوليرا في القرن التاسع عشر في المدن الأوروبية الكبرى المياه غير النظيفة. كذلك، يرجع انتشار السل والإنفلونزا الإسبانية بصورة أساسية إلى ضعف مستوى النظافة، سواء الشخصية أو البيئية [15]. خلال جائحة «كوفيد19-» التي اجتاحت العالم في عام 2020، لعبت النظافة الشخصية، وعلى وجه الخصوص غسل اليدين، دورًا مهمًا في السيطرة على انتشار الفيروس، حيث كانت من أكثر الطرق فعالية في الحد من انتقاله [16]. ونتيجة لهذه التطورات في العلوم والتكنولوجيا والطب، والتي ساهمت في اكتشاف المضادات الحيوية، وتطوير اللقاحات، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز ممارسات النظافة، وتوفير مياه الشرب النظيفة، وتطوير أنظمة الصرف الصحي، انخفضت معدلات الوفيات وارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان[17]. ونتيجة لذلك فقد تضاعف عدد سكان العالم من 2.5 مليار في عام 1959 إلى 8 مليار تقريبا في عام 2022.[18]

من الوهلة الأولى، قد يتبادر إلى الذهن أن العالم بكل ما حققه من إنجازات في مختلف المجالات ومنها النظافة والتي انعكست إيجابًا على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، من خلال الزيادة الكبيرة في عدد السكان على مستوى العالم، إلا أن هذا النمو غير المسبوق قد خلق تحديات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية جديدة.[19] يؤدي النمو السكاني المتسارع وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة، إلى تضاعف الضغوط على النظم البيئية، بما في ذلك الاحتباس الحراري، وخسارة التنوع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي.[20] أحد التحديات التي تواجه البشرية اليوم تتعلق بتوليد النفايات الذي أصبح يفوق قدرة البيئة على استيعابه.[21]

تعد إدارة النفايات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. يمكن أن يؤدي التخلص غير السليم من النفايات إلى تلوث التربة والمياه والهواء، ويؤدي تراكم النفايات في المناطق الحضرية إلى بيئة غير نظيفة وتفشي الأمراض المنقولة بالنواقل. يمكن تصنيف نظم الإدارة الحالية للنفايات إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول هو نظام الإدارة القائم على نهج الاقتصاد الخطي، وهو نظام تقليدي يتعامل مع الموارد وكأنها لانهائية، يبدأ بالاستخراج ثم الإنتاج ثم الاستهلاك وينتهي بالتخلص من النفايات دون النظر إلى إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام أو استرجاع الموارد، لذلك، أصبح ينظر إليه اليوم كنهج غير مستدام. [22] إضافة إلى ذلك، يؤدي الاقتصاد الخطي إلى استنفاد الموارد الطبيعية المحدودة وتراكم الملوثات وتدهور النظم البيئية والصحة العامة.[23] النوع الثاني نظام إدارة النفايات القائم على منهجية الاقتصاد الدائري الذي يعطي الأولوية للحد من توليد النفايات من المصدر وإعادة استخدام وتدوير واسترجاع الموارد من النفايات المتولدة، وإعادتها إلى سلاسل الإنتاج المختلفة بناء علاقة تبادل منفعة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية [22].

لذلك يعد نظام إدارة النفايات القائم على مبادئ الاقتصاد الدائري نظام فعال في الحفاظ على سلامة البيئة ويوفر مصادر ثمينة للمواد الثانوية والطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي. على الرغم من المزايا العديدة للإدارة الفعالة للنفايات، إلا أن هناك العديد من التحديات، مثل البنية التحتية الضعيفة ونقص التمويل والوعي العام المنخفض، لا تزال قائمة في العديد من الدول النامية. تتطلب مواجهة هذه التحديات تظافر الجهود بين الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات المحلية لتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

بعد توليد النفايات البلدية الصلبة، تبدأ عمليات الإدارة المختلفة بما في ذلك عملية الفرز والجمع والنقل وأخيرا المعالجة أو التخلص النهائية. الشركاء الرئيسيون في تنفيذ تلك المهام هم المواطنون وجامعي النفايات غير الرسميين، والسلطات المحلية أو الحكومات، والجهات أو المنظمات الخاصة. يتشارك المواطنون وجامعي النفايات والحكومات في عملية الفرز، وتتشارك الحكومة والمنظمات الخاصة وجامعي النفايات في عملية الجمع، وتتولى الحكومات غالبا عملية النقل وقد تشارك أيضا المنظمات الخاصة في المعالجة النهائية. يحدث الفشل في تنفيذ مرحلة واحدة أو أكثر من المراحل الأربع المذكورة في الغالب بسبب نقص الموارد المالية والبشرية والمعدات وقلة الوعي والإهمال وعدم وجود قوانين وتشريعات ضابطة. السيناريوهات المتوقعة نتيجة لذلك هي أما وجود أكوام من النفايات المختلطة، أو تراكم النفايات في الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرقات، أو الدفن في مدافن النفايات المفتوحة، أو كل ما سبق. المخاطر المترتبة عن ذلك الخلل هي انبعاث الغبار والروائح الكريهة وتسرب العصارة وتلوث التربة والمياه الجوفية المحيطة وتولد غازات الاحتباس الحراري وانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.[24]

النفايات البلدية الصلبة هي خليط غير متجانس من المواد غير المرغوبة الناتجة عن الأنشطة اليومية للأفراد والمجتمعات في المناطق الحضرية والتجمعات السكانية.[25] [26] ووفقا لبيانات البنك الدولي، يبلغ المتوسط العالمي لتوليد النفايات البلدية الصلبة للفرد الواحد 0.74 كجم/يوم، ففي عام 2016 بلغت كمية النفايات المتولدة حول العالم حوالي 2.01 مليار طن، ما يعني 5.5 مليون طنّ يوميًا، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 3.4 مليار طن في عام 2050 [26]، وتشمل النفايات البلدية الصلبة: نفايات المنازل والمحلات التجارية والمرافق والمؤسسات المختلفة، وحمأة الصرف الصحي الصلبة، ونفايات التقليم وتربية الماشية والدجاج، كما أن اللوائح الهندية تصنف مخلفات البناء والهدم، ونفايات الرعاية الصحية المعالجة ضمن النفايات البلدية الصلبة، تتكون النفايات البلدية الصلبة، على المستوى العالمي، من بقايا الطعام والمخلفات الخضراء «55-32 ٪»، المعادن «6-2 ٪»، الورق والكرتون «25-7 ٪»، البلاستيك «13-6.4 ٪»، الزجاج «5-3 ٪»، «4-1 ٪»، المطاط والجلود «4-0 ٪»، وبعض المواد الأخرى «11-27 ٪» [26].

تختلف النفايات المتولدة في الدول المتقدمة اختلافًا كبيرًا عن تلك المتوّّلدة في الدول النامية سواء من حيث الكمية أو النوعية، حيث تنتج الدول المتقدمة كميات أكبر من النفايات للفرد الواحد بمتوسط يتراوح بين «521.95»-«759.2» كجم للفرد سنويا، مقارنة بـ «109.5-»-«525.6» كجم في الدول النامية، أما من حيث النوعية، فكمية النفايات العضوية في الدول المتقدمة منخفض، وهي تنتج نسبة أعلى من المواد القابلة لإعادة التدوير، أما في الدول النامية فالعكس تمامًا، أي أنها تنتج كميات أعلى من النفايات العضوية وبقايا الطعام 65٪ وكميات أقل من النفايات القابلة لإعادة التدوير [27]، ويعكس هذا الاختلاف في نوعية النفايات التحديات الاقتصادية وتحديات البنية التحتية الكبيرة التي تواجهها الدول النامية في إدارة نفاياتها بفعالية، إذ تتطلب الأنواع المختلفة من النفايات طرق معالجة مختلفة، ولذلك، ينبغي لكل بلد ومنطقة أن يُقيِّم الواقع ويكمل قاعدة بياناته الخاصة بتوليد النفايات الصلبة البلدية وتركيبها الفيزيائي، لوضع استراتيجية وطنية واقعية للإدارة السليمة للنفايات الصلبة. [28]

يعد فهم أنماط توليد النفايات البلدية الصلبة وتركيبها أمرًا ضروريًا لتطوير أنظمة إدارة النفايات المستدامة التي تقلل من الآثار البيئية وتعزز الصحة العامة، وتختلف أنماط توليد النفايات بشكل كبير بحسب الأوقات والمواقع المختلفة، إذ يمكن ملاحظة كميات نفايات أعلى عادة في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات العامة والأعياد، وخلال مواسم معينة مثل الصيف، كما تؤثر عوامل مثل التعليم والدخل والجنس على معدلات توليد النفايات وسلوكيات التخلص منها، حيث يرتبط التعليم العالي ومستويات الدخل المرتفعة بزيادة إعادة التدوير وتقليل توليد النفايات، ولتحقيق إدارة فعالة، يعد التنبؤ الدقيق بنوعية ومعدل توليد النفايات أمرًا بالغ الأهمية، ولهذا تستخدم الدول المتقدمة طرق النمذجة الديناميكية للتنبؤ بالاتجاهات لأجل تصميم أنظمة إدارة نفايات فعّالة.

تعد عملية الفرز عنصرًا أساسيًا في الإدارة الفعالة للنفايات، ويتم فيها تصنيف النفايات إلى فئات مختلفة مثل البلاستيك والمعادن والورق والنفايات العضوية، مما يسهم في تحسين دقة العمليات اللاحقة مثل إعادة التدوير بنسبة قد تصل إلى 92٪ [29]، كما أن هذا التصنيف يساعد في تقليل التلوث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية عبر إعادة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير[30]، وهناك عدد من الطرق قيد الممارسة لفرز وفصل النفايات مثل الفرز اليدوي وغربال الأسطوانة الدوارة والفرز الهوائي، في حين تعتمد بعض الأنظمة الحديثة على تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء والفرز الآلي، مما يعزز الدقة والكفاءة في فصل النفايات[31]، بالإضافة إلى المزايا البيئية، تُسهم عملية الفرز في تحقيق فوائد اقتصادية عن طريق تقليل حجم النفايات التي يتم إرسالها إلى المكبّ وخفض تكاليف التخلص منها، فضلا عن توفير فرص لبيع المواد المُعاد تدويرها.

يؤثر فرز النفايات الصلبة البلدية بشكل كبير على تكلفة وكفاءة عمليات إدارة النفايات، يعزز الفصل من المصدر استعادة الموارد ويقلل من كميات النفايات الإجمالية [28]، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون[32]، وقد بدأت بعض الدول المتقدمة مثل اليابان في إجراء عملية الفرز من المصدر قبل أكثر من 30 سنة، واليوم تمتلك تلك الدول بنية تحتية كافية لجمع النفايات المفصولة ومعالجتها كلًا على حدة [33]، كما أن بعض تلك الدول التي تطبق هذا النظام مثل السويد وبلغاريا والصين وألمانيا وسنغافورا والولايات المتحدة تستخدم نظام الحاويات أو الأكياس الملونة لتشجيع السكان على وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها [28]، ويتطلب فصل النفايات وجود مرافق مجهزة للتعامل مع مفصولات النفايات، لأن عدم وجودها سوف يؤدي إلى إعادة خلط النفايات من جديد عند عملية النقل وينتهي بها المطاف في مكبّ النفايات المختلط.

في الدول النامية، تعتبر عملية الفرز ضعيفة بسبب النمو السكاني الكبير والتحضر السريع وعدم كفاية البنية التحتية ونقص التمويل وانخفاض مستوى الوعي[34]، ورغم ذلك، يتم ممارسة عملية الفرز كوسيلة من وسائل العيش لفئات معينة من السكان، وتتم عادة بصورة غير رسمية، مدفوعة بالعوائد المالية التي يمكن تحقيقها من بيع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والزجاج والحديد والألمنيوم والنحاس [34]، ويوفر الالتقاط النوعي للنفايات مصدر دخل للأشخاص الذين لا يمتلكون مهارات أو تعليم لتسويق أنفسهم، وليس لديهم مصدر دخل يمكنّهم من البقاء على قيد الحياة، ولكن ذلك يرتبط بظروف معيشية مزرية ومخاطر صحية عالية.[35]

وقد بدأ الاهتمام العالمي بدور جامعي النفايات بعد الزيادة الكبيرة في توليد النفايات البلاستيكية حول العالم، حيث تم إنشاء أول حركة لجامعي النفايات عام 2002 في البرازيل، وشارك جامعو النفايات في المؤتمر الدولي الأول لهم عام 2008 وأصبح يطلق عليهم مصطلح «جامعي النفايات Waste Picker» بدلا من مصطلح «الزبّالين Scavenger»، وكمثال على دور جامعيّ النفايات غير الرسميين في عملية الفرز، قامت الجهات الرسمية في مدينة هونغ كونغ، باعتماد نقاط تجميع تعرف باسم «Green Community» يحصل فيها المواطنين على 10 عملات رقمية «Green$»، يمكن استبدالها بالطعام أو السلع الاستهلاكية الأخرى مقابل كل كيلوجرام يسلمونه من المواد القابلة لإعادة التدوير إلى تلك النقاط، ورغم ذلك، فقد كان جامعي النفايات غير الرسميين أكثر كفاءة من القطاع الرسمي في فرز واسترداد الورق من النفايات البلدية الصلبة، وحققوا معدل استرداد بلغ 5.7 أضعاف الكميات المستردة من قبل القطاع الرسمي، ما مكنهّم من تحقيق قيمة مضافة تبلغ حوالي 243.9 دولار/طن من الورق المسترد[36]، وبحسب نفس المصدر، ترجع أسباب ضعف فعالية النظام الرسمي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بما في ذلك بند أجور العاملين، كما أن انخفاض قيمة العملة الرقمية تدفع السكان إلى العزوف عن تسليم المواد القابلة لإعادة التدوير إلى تلك النقاط [36].

وبالرغم من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يوفرها جامعي النفايات، ومساهمتهم في تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إلا أن دورهم في تحقيق الاستدامة لا يزال محورا للنقاش [37]، حيث يؤدي النشاط غير الرسمي للفرز وإعادة التدوير والمتطلبات البيئية المتساهلة في الدول النامية إلى استقبال النفايات والمواد المستخدمة من الدول المتقدمة، طمعًا في العمالة الرخيصة وتكاليف التخلص المنخفضة [37].

يعتبر جمع ونقل النفايات الصلبة من العناصر الأساسية في إدارة النفايات الصلبة البلدية، حيث يشمل جمع النفايات من مصادر متعددة مثل المنازل والمحال التجارية والصناعية والأسواق والمؤسسات، ومن ثم نقلها إلى مواقع المعالجة أو التخلص، وتلعب هذه العملية دورا حيويا في الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية والنظافة في المدن.[38]

يتم جمع النفايات الصلبة بعدة طرق، مثل الجمع من باب لباب والجمع من مداخل الأحياء والأزقة والجمع من العقارات والممتلكات الخاصة والجمع من أماكن تكويم مخصصة والتجميع الهوائي، والتجميع الهوائي يتم تطبيقه في الدول المتقدمة، حيث يتم شفط النفايات من الحاويات عبر أنابيب تحت الأرض إلى نقاط تجميع مؤقتة أو إلى أماكن المعالجة أو التخلص النهائي[39]، أما في الدول النامية، فمن الشائع رؤية أكوام النفايات على الأرصفة في الطرقات، وحتى في الجزر الخضراء في المدن الرئيسية، حتى مع وجود البراميل والحاويات المخصصة للنفايات، حيث يؤدي ضعف عملية التجميع والنقل إلى امتلائها وتكوم النفايات حولها ونبشها من قبل جامعي النفايات، والحيوانات الأليفة مثل الأغنام والقطط والكلاب الضالة.

الآليات والمركبات هي المعدات الأساسية لنقل النفايات والتي تتنوع بحسب المهمة المنوطة بها، من الصغيرة ذات الثلاث عجلات والتي تجمع النفايات من الطرقات الضيقة، إلى المركبات الثقيلة التي تنقلها إلى أماكن المعالجة أو التخلص النهائي[40]، وتبلغ معدلات الجمع في الدول المتقدمة حوالي 100٪ من نسبة المخلفات في حين لا تتعدى 38٪ في الدول النامية والأقل نموًا [22]، وتمثل تكلفة الجمع والنقل الجزء الأكبر من التكلفة الكلية لعملية إدارة النفايات بسبب الاستخدام المكثف للأيدي العاملة والآليات [41]، حيث يتم إنفاق «50-75 ٪» في البلدان المتقدمة من إجمالي نفقات إدارة النفايات على عملية الجمع والنقل، في حين تصل هذه النسبة إلى «70-90 ٪» في الدول النامية مثل الهند [41]، ويمكن تقليل تلك التكلفة عن طريق زيادة كفاءة آليات النقل وتحسين المسار الذي يعمل على تقليل المسافة الإجمالية المقطوعة.[42]

بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وفعالية التكلفة، من الأهمية بمكان النظر في التداعيات البيئية والاجتماعية لجمع ونقل النفايات، مما يستلزم تطوير أنظمة صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعيًا للنمو الحضري المستدام، وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي دمج التقنيات والممارسات المبتكرة إلى تحسين أنظمة نقل النفايات الصلبة، ويسهم في بيئة حضرية أنظف وأكثر صحة.

التخلص من النفايات هي المرحلة الأخيرة في عملية إدارة النفايات. على الرغم من وجود العديد من الطرق للتخلص من النفايات، فإن الدفن في مكبات النفايات لا يزال الطريقة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، وبالأخص في الدول النامية والأقل نموًا، ويرجع ذلك إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة، وتكلفتها المنخفضة، وسهولة تنفيذها مقارنةً بطرق التخلص الأخرى.[43]

يمكن تصنيف مكبّات النفايات إلى نوعين رئيسين، الأول: المكب الهندسي أو الصحي، وهو المكب المصمم لتقليل الآثار البيئية لدفن النفايات إلى أدنى المستويات، ابتداء بالاختيار الصحيح للموقع، وتجهيزه بوسائل الحماية اللازمة مثل الطبقات العازلة في الأسفل لمنع تسرب العصارة إلى المياه الجوفية والتربة المحيطة، ونظام جمع العصارة ومعالجتها، وجمع الغازات المتولدة، وضغط وتغطية النفايات الواردة إلى المكب نهاية كل يوم بطبقة ترابية لمنع الروائح الكريهة وعزل النفايات عن الظروف الجوية الخارجية، و[44]، والنوع الثاني من المكبات هو المكب المكشوف غير المراقب أو المكب العشوائي الذي يفتقر إلى وجود وسائل الحماية الأزمة، والذي يستقبل النفايات المختلطة وحتى الخطرة مثل نفايات العناية الصحية غير المعالجة والمبيدات والأسمدة الكيميائية التالفة والنفايات الصناعية وغيرها.[45]

يؤدي التخلص من النفايات في مكبات النفايات وخصوصا المكبات المكشوفة إلى ثلاث قضايا رئيسية هي: تلوث مصادر المياه والتربة المحيطة؛ المساهمة في الاحتباس الحراري؛ وانبعاث الروائح الكريهة والغبار المحمل بالملوثات[46]، ويحدث التلوث لمصادر المياه وخصوصا المياه الجوفية القريبة من موقع مكب النفايات بسبب تشكل العصارة نتيجة لتحلل المواد العضوية المدفونة ومياه الغسيل بمياه الأمطار، ثم تتغلغل هذه العصارة المحمّلة بالملوثات العضوية والمعدنية والعناصر الثقيلة والميكروبات في طبقات التربة حتى تصل إلى المياه الجوفية أو مصادر المياه الأخرى القريبة، وقد أظهرت عديد من الدراسات في دول مختلفة مستويات متفاوتة للتلوث في المياه الجوفية القريبة من مكبّات النفايات ما جعلها في بعض المواقع غير صالحة للاستخدام الآدمي [47] [48] [49] [50] [51] [52].

إضافةً إلى ذلك، تُعَدّ مكبات النفايات من أكبر العوامل المساهمة في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق توليد كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وبعض الغازات العضوية الأخرى غير الميثان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، مثلًا، تُعَدّ مكبات النفايات الصلبة البلدية ثالث أكبر مصدر بشري لانبعاثات غاز الميثان، وفقًا لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعنيّ بتغير المناخ. ووفقًا للمصدر نفسه، تبلغ فعالية غاز الميثان في حبس الحرارة في الغلاف الجوي على مدى 100 عام أكثر بـ 28 مرة من فعالية غاز ثاني أكسيد الكربون[53]، إضافةً إلى ذلك، تنبعث الروائح الكريهة والغبار المحمّل بالملوثات من مكبات النفايات المكشوفة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض الجهاز التنفسي والربو للعاملين في المكبات والمقيمين في المناطق القريبة منها، إضافةً إلى مشاكل اقتصادية تتمثل في تدهور قطاع السياحة وانخفاض أسعار العقارات المجاورة لمكبات النفايات.

تتمثل الرؤية الجوهرية للاقتصاد الدائري في الحد من توليد النفايات واستعادة الموارد منها وإبقائها في الخدمة لأطول فترة ممكنة [23]، ويساهم هذا النهج في تقليل الضغط على مصادر المواد الأولية التقليدية وإغلاق دائرة الإنتاج، ويمكن استعادة الموارد من تيار النفايات البلدية الصلبة في عدة أشكال، أهمها الطاقة والأسمدة والمعادن الثمينة، وهناك العديد من التقنيات المطبقة حاليًا لإنتاج الطاقة من النفايات البلدية الصلبة بما في ذلك التقنيات الكيميائية الحرارية مثل التحلل الحراري والحرق والتقنيات البيولوجية مثل الهضم اللاهوائي وتقنية جمع غازات المكب، كما يستخدم التسميد الهوائي لإنتاج الأسمدة العضوية الصلبة.

من اجل تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات البلدية الصلبة يجب أولً فصل النفايات في المصدر، وثانيًا معالجتها وتنظيفها وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة التدوير أو الاستخدام، وثالثًا تحويلها إلى طاقة أو إلى أسمدة عضوية، ورابعًا خلق أسواق للمنتجات المعاد تدويرها والطاقة والأسمدة المنتجة من النفايات.

لا يؤدي تبني مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات البلدية الصلبة إلى حل المشكلات البيئية والصحية والاجتماعية المترتبة عليها فقط، بل يجعل من تلك النفايات فرصة لخلق فرص عمل جديدة وتوفير مصادر متجددة للطاقة والمواد الثانوية اللازمة للإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي مستدام [23]، ففي 2022 بلغ حجم سوق النفايات العالمي 1.3 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يحقق هذا السوق نمو سنوي مركب بمعدل 5.4٪ ليصل إلى 1.96 تريليون دولار أمريكي في 2030. [54]

يشكل تقليل النفايات ومنع توليدها أساسا مهما في إدارة النفايات الصلبة البلدية، حيث يركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، ويمكن الحد من توليد النفايات من المصدر من خلال التركيز على أساليب الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بما في ذلك حظر المواد والمنتجات غير الضرورية التي يتولد عنها كميات كبيرة من النفايات، وإخضاع المنتجات المختلفة للرقابة طبقًا لمعايير جودة عالية، وتفعيل آلية المسئولية الممتدة على المنتجات والتي تلزم المنتجين بالتخلص من نفايات منتجاتهم بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وفرض ضرائب على التخلص من النفايات في المكب [35]، حيث يمكن تخفيض كمية النفايات المنتجة في مدينة طهران مثلًا بنسبة 60٪ عبر تنفيذ استراتيجيات الحد من توليد النفايات من المصدر لمواد مختلفة، مثل مواد التعبئة والتغليف والورق ونفايات التقليم والنفايات المنزلية المختلطة والنفايات المنزلية الخطيرة والنفايات الصناعية.[55]

وتساهم هذه الاستراتيجية في تقليل التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيف الضغط على أنظمة إدارة النفايات، مما يؤدي إلى بيئات حضرية أكثر استدامة، ويتمثل أحد أبرز الفوائد البيئية لهذه الاستراتيجية في تقليل كميات النفايات التي تصل إلى مكب النفايات، وبالتالي الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتقليل تكوين العصارة التي تضر بالنظام البيئي وتزيد من آثار تغير المناخ، أما من الناحية الاقتصادية، فتقلل البلديات والشركات والأسر من تكاليف إدارة النفايات، بما في ذلك الجمع والنقل والتخلص، كما يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تقليل الطلب على المواد الخام عبر إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، كما أن التوعية العامة والتعليم تعتبر عناصر حاسمة في تشجيع الممارسات المسؤولة بين السكان لزيادة فعالية منع النفايات وإعادة التدوير.

تلعب عملية استعادة الموارد من النفايات البلدية الصلبة دورًا محوريًا في تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، وتنطوي على العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من الناحية البيئية، تساهم عملية استعادة الموارد من النفايات في تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الهواء والماء، ومن الناحية الاقتصادية يعمل قطاع استعادة الموارد من النفايات على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الطاقة ويحفز على الابتكار والتطوير ويقلل من تكاليف إدارة النفايات، كما تتمثل الفوائد الاجتماعية في تحسين الصحة العامة ورفع مستوى الوعي البيئي وتعزز المسؤولية والمشاركة المجتمعية في برامج الفرز وإعادة التدوير وتحسين المشهد الحضري العام، كما تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف 6 «توفير المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة» والهدف 8 «تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع» والهدف 11 «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» والهدف 12 «ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة». [56]

على ضوء هذه الأهمية المتعددة الأبعاد، يتحتم على صُنّاع القرار وراسمي السياسات تبنّي استراتيجيات شاملة لاستعادة الموارد من النفايات البلدية الصلبة، ويتطلب ذلك الاستثمار في البنية التحتية والمجالات التكنولوجية، وتفعيل وتطوير القوانين والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الرسمية والخاصة، وتنفيذ برامج توعية مكثفة، ودمج مفاهيم استعادة الموارد في المناهج التعليمية.

تتنوع طرق استعادة الموارد من النفايات لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات، كل تقنية تستهدف نوع محدد من النفايات كمدخلات وتحقق مخرجات محددة منها، وتعد طريقة إعادة التدوير واستعادة الطاقة واستعادة المغذيات من أكثر الطرق شيوع على مستوى العالم، وفي تلك العملية يتم فرز النفايات البلدية الصلبة وفصل النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن ، ومعالجتها لإنتاج مواد ثانوية يمكن استخدامها لإنتاج مواد جديدة، أما طرق استعادة الطاقة فتتضمن الحرق والتحلل الحراري والهضم اللاهوائي وجمع غازات المكب، تحويل النفايات ذات القيمة الحرارية العالية إلى طاقة وإنتاج الكهرباء والحرارة، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما يمكن استعادة المغذيات وإنتاج الأسمدة العضوية من الجزء العضوي من النفايات البلدية الصلبة عبر التحلل الهوائي. بالإضافة إلى ذلك، تتم عملية استعادة الموارد من النفايات من خلال إعادة استخدام ما يمكن استخدامه إما في نفس الغرض أو في أغراض أخرى جديدة مثل نفايات الأثاث ومواد البناء والأجهزة الإلكترونية ...الخ، ويمكن أيضا استعادة المواد والمعادن الثمينة مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة والبلاتين، من النفايات الإلكترونية والكهربائية.

وتعتبر عملية اختيار الطريقة الملائمة لتخلص من النفايات البلدية الصلبة عملية معقدة للغاية، وتتداخل فيها العديد من الاعتبارات بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تعتمد عملية الاختيار تلك على مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن فعالية وكفاءة العملية، تشمل:

تختلف المعايير الأساسية لاختيار الطريقة المثلى للتخلص من النفايات من بلد إلى آخر بناءً على الوضع الاقتصادي والتكنولوجي، ومستوى التعليم والوعي البيئي والصحي لكل بلد، ففي الدول الغنية، تعطى الأولوية للمعايير البيئية مثل الحد من تلوث المياه والتربة والهواء، والصحية مثل السلامة المهنية للعاملين والصحة العامة للمجتمع، وفي المقابل، تكون تكلفة الاستثمار هي المعيار الأساسي لاختيار انسب طريقة للتخلص من النفايات في الدول الفقيرة، ففي دراسة حديثة أجريت في الكويت وشملت 18 معيارًا من معايير التخلص من النفايات، تم التركيز بشكل أساسي على صحة وسلامة العاملين والحد من تلوث المياه والهواء كمعايير أساسية، بينما كانت التكلفة الاستثمارية والجدوى الاقتصادية أقل أهمية في اختيار طريقة التخلص من النفايات، ما يعكس الوعي المتنامي والمرونة المالية التي تسمح بإعطاء المعايير البيئية والصحية الأولوية على التكلفة [57]، وفي دراسة أخرى أجريت في بنغلادش وشملت 21 معيارًا، كانت كفاءة طريقة المعالجة والتكاليف الاستثمارية والوصول إلى التكنولوجيا هي المعايير الأكثر تأثيرًا على عملية اختيار التقنية المناسبة للتخلص من النفايات، ما يعكس القيود الاقتصادية والتقنية التي تعاني منها دولة بنغلادش بشكل خاص والدول النامية التي تعيش نفس الظروف تقريبا [58]، وهو ما يعني أنه يجب أن تعتمد كل دولة طريقة اختيار التقنية الملائمة للتخلص من النفايات بناءً على دراسات حديثة وواقعية تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والتقنية والاجتماعية الفريدة لكل بلد، مع التأكيد على أنه لا توجد طريقة واحدة تلائم الجميع.

اليمن هي واحدة من أفقر الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فوفقًا لتقديرات البنك الدولي لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2015، كانت تصنف ضمن الشريحة الدنيا من الاقتصاديات المتوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي بين 1,026 و4,035 دولار أمريكي، أو 1,120 دولار كمتوسط، كما انخفض تصنيف الجمهورية اليمنية في 2023 لتصبح ضمن الشريحة المنخفضة الدخل التي يكون فيها نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أقل من 1,026 دولار، و820 دولار كمتوسط. [59]

ويعد العثور على معلومات دقيقة وحديثة عن الوضع الحالي لإدارة النفايات في اليمن مسألة صعبة للغاية بسبب ندرة البيانات والدراسات في هذا الجانب، فخلال الفترة «1990-2022» كان هناك 13 مستند فقط يتناول قضية إدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن ما بين مقالة علمية وتقرير وفصل في كتاب [60]، ومع ذلك، تشير الدراسات القليلة المتاحة إلى وجود مشكلة كبيرة في إدارة النفايات، وهي تتفاقم بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وقد اعتمدت معظم الدراسات التي تناولت موضوع إدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن على البيانات والإحصائيات التي قدمها Al-Mahdi and Al-Eryani كتقرير قطري بشأن إدارة النفايات الصلبة في اليمن للعام 2014 [61]، ويرد في الجدول «1» ملخص للإحصائيات والبيانات المتعلقة بحالة إدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن حسب التسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث، والتي تعود معظمها إلى الفترة بين 2008 و2014.

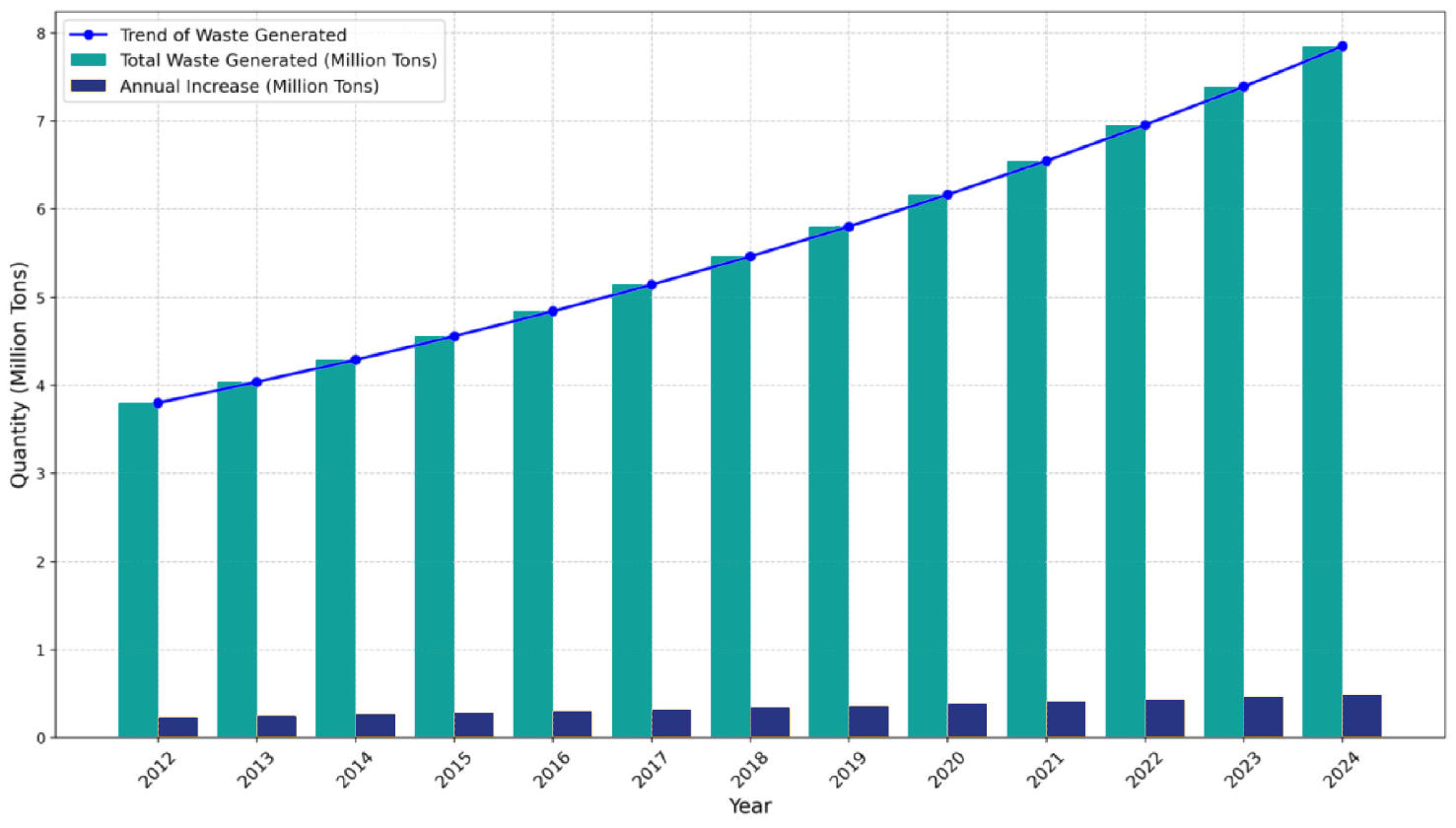

العاملان الرئيسيان المؤثران على توليد النفايات الصلبة البلدية هما عدد السكان والتحضر، ففي حين يكون نوع النفايات المتولدة مدفوعا بالحالة الاقتصادية والثقافية ومستوى الوعي لدى الأفراد، يمثل التحديد الكمي والنوعي الدقيق حجر الزاوية في تحقيق الإدارة الفعالة للنفايات البلدية الصلبة، ورغم أنه لم يتم إجراء تعداد سكاني يشمل جميع محافظات الجمهورية منذ 2004 إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان وصل في 2024 إلى حوالي 34,164,028 إنسان، يقطن أكثر من 70٪ منهم في المناطق الحضرية، ويعتبر معدل توليد النفايات الصلبة في اليمن من أدنى المعدلات في المنطقة [26]، فبحسب «Mahdi & Al-Eryani» ـ 2014 ـ يبلغ معدل توليد النفايات في اليمن «0.6» و«0.35» كجم/فرد/يوم، في المناطق الحضرية والريفية على التوالي، مع معدل نمو سنوي يبلغ 3٪ [61]، وبحسب المصدر نفسه، كان عدد سكان اليمن في 2012 حوالي 24.5 مليون إنسان، وكمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة في نفس العام 3.8 مليون طن [61]، وفي 2016 كان عدد السكان وكمية النفايات المتولدة 27.5 مليون إنسان و4.84 مليون طن على التوالي [26]. وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن معدل النمو السنوي في توليد النفايات في اليمن بين 2012 و2016 كان 6.23٪، أي ضعف معدل النمو السنوي المبلغ عنه 3٪، والذي يمثل معدل الزيادة السنوية في عدد السكان خلال نفس الفترة أيضًا، وبناء على معدل الزيادة السنوية المبلغ عنه 3٪ والمحسوب 6.23٪ فإن كمية النفايات البلدية الصلبة المتوقع توليدها خلال العام 2024 ستكون حوالي «5.99» و«7.85» مليون طن/عام على التوالي، وشكل «1» يشير إلى ذلك، ذلك مع مراعاة أن البيانات المحدودة المتوفرة غير دقيقة وقديمة وهناك غياب تام للبيانات المتعلقة بالتغيرات الموسمية في توليد النفايات، ومن المحتمل أن تؤدي حالة عدم اليقين تلك إلى إعاقة الجهود المستقبلية في وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة للإدارة المستدامة للنفايات البلدية الصلبة في البلاد.

جدول «1»

الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن

|

البند |

الكمية |

العام |

المرجع |

|

النفايات الخطرة |

36,000 طن/عام |

2000 |

|

|

تكلفة الجمع والتخلص من النفايات في المدن |

16.5 دولار أمريكي/طن |

2008 |

|

|

تكلفة الجمع والتخلص من النفايات في المناطق الريفية |

8.3 دولار أمريكي/طن |

2008 |

[63] |

|

عدد مدافن النفايات المكشوفة |

27 |

2008 |

[63] |

|

عدد المكبات الخاضعة للمراقبة |

21 |

2008 |

[63] |

|

كمية النفايات الطبية المتولدة |

3,193 طن/عام |

2010 |

[61] |

|

كمية النفايات الخطرة المتولدة |

20,917 طن/عام |

2010 |

[61] |

|

معدل توليد النفايات الطبية لكل سرير |

0.5– 3 كجم/سرير/يوم |

2012-2008 |

[63] |

|

نسبة النفايات الخطرة في النفايات الطبية |

٪22 |

2012-2008 |

[63] |

|

عدد السكان |

24.5 مليون إنسان |

2012 |

[61] |

|

كمية النفايات الصلبة المتولدة |

3.8 مليون طن/عام |

2012 |

[61] |

|

كمية نفايات الإطارات المتولدة في اليمن |

10,000 طن/عام |

2012 |

[63] |

|

النفايات الخطرة |

20,917 طن/عام |

2012 |

[63] |

|

النفايات الطبية |

3,916 طن/عام |

2012 |

[63] |

|

عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية |

16,826 سرير |

2012 |

[63] |

|

النفايات البلاستيكية |

50,000 طن/عام |

2014 |

[61] |

|

معدل توليد النفايات في المناطق الحضرية |

0.6 كجم/فرد/يوم |

2014 |

[61] |

|

معدل توليد النفايات في المناطق الريفية |

0.35 كجم/فرد/يوم |

2014 |

[61] |

|

معدل الزيادة السنوية في توليد النفايات |

٪3 |

2014-2015 |

[64][61] |

|

معدلات الجمع في المناطق الحضرية |

٪65 |

2014-2015 |

[64] [61] |

|

معدلات الجمع في المناطق الريفية |

٪5 |

2014-2015 |

[64] [61] |

|

نسبة إعادة التدوير |

٪6.7 |

2014 |

[61] |

|

التخلص في مكبات النفايات |

٪26 |

2014 |

[61] |

|

التخلص في المدافن المكشوفة |

٪68 |

2014 |

[61] |

|

عدد مواقع التخلص |

21 |

2014 |

[61] |

|

عدد المكبات الخاضعة للمراقبة |

6 |

2014 |

[61] |

|

نسبة المادة العضوية في النفايات |

٪65 |

2014 |

[61] |

|

نسبة الأوراق والكرتون في النفايات |

٪7 |

2014 |

[61] |

|

نسبة المعادن في النفايات |

٪6 |

2014 |

[61] |

|

نسبة البلاستيك في النفايات |

٪10 |

2014 |

[61] |

|

نسبة الزجاج في النفايات |

٪1 |

2014 |

[61] |

|

نسبة المواد الأخرى في النفايات |

٪11 |

2014 |

[61] |

|

عدد السكان |

27.584 مليون إنسان |

2016 |

[26] |

|

كمية النفايات الصلبة المتولدة |

4.84 مليون طن |

2016 |

[26] |

|

معدل توليد النفايات |

0.48 كجم/فرد/يوم |

2016 |

[26] |

|

عدد مدافن النفايات المكشوفة |

25 |

2016 |

[26] |

|

عدد مكبات النفايات الخاضعة للمراقبة |

12 |

2016 |

[26] |

|

كمية النفايات الإلكترونية |

49,000 طن/عام |

2022 |

|

|

معدل توليد النفايات الإلكترونية في اليمن |

1.5 كجم/فرد/عام |

2022 |

[65] |

بناء على معدل الزيادة السنوية المحتسب بـ«6.23 كجم/فرد/يوم»، تتكون النفايات البلدية الصلبة المتولدة في اليمن من النفايات العضوية «65٪»، البلاستيكية «10٪»، الأوراق والكرتون «7٪»، المعادن «6٪»، الزجاج «1٪» والمواد الأخرى «11٪» [61]، وإضافة إلى ذلك، يتم التخلص من النفايات الطبية ونفايات العناية الصحية ونفايات البناء والهدم والمبيدات المنتهية والنفايات الإلكترونية وغيرها من النفايات الخطرة بصورة مختلطة مع النفايات البلدية الصلبة دون أي معالجة مسبقة [64].

والطريقة الشائعة للتخلص من النفايات في اليمن هي الدفن في مكبات النفايات سيئة الإدارة، وكان يبلغ عدد مواقع التخلص الرسمية في 2008، 48 موقعًا، 27 منها مدافن مكشوفة، و21 موقعًا مكبات خاضعة للرقابة [63]، وقد انخفض عدد مواقع التخلص في اليمن بنسبة 43.75٪ في 2014 [61]، ثم بنسبة 23٪ في 2016 [26]، ويُعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى تراجع عمليات الجمع والتخلص الرسمية لصالح الإلقاء العشوائي في المدافن غير الرسمية والمساحات الفارغة المكشوفة، حيث كانت معدلات الجمع الرسمية تبلغ 65٪ في المناطق الحضرية و5٪ في المناطق الريفية، تذهب 26٪ منها إلى مكبات النفايات الخاضعة للمراقبة، و68٪ يتم التخلص منها في المدافن المكشوفة، بينما تذهب 6.7٪ منها فقط لإعادة التدوير [61].

مدينة صنعاء هي العاصمة الإدارية والسياسية للجمهورية اليمنية، وأكبر مدنها من حيث الاكتظاظ السكاني، وبحسب آخر تعداد سكاني للجمهورية اليمنية في 2004 كان عدد سكان مدينة صنعاء 1.7 مليون إنسان، وقد تضاعف العدد منذ ذلك العام ليصل حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» إلى حوالي 3.8 مليون إنسان، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 3.5٪ [66]، ولقد ساهمت الحرب التي بدأت في 2015 في زيادة عدد سكان المدينة بشكل كبير، حيث مثّلت المدينة ملاذًا آمنًا لآلاف الأسر الفارّة من ويلات الحرب من مختلف المحافظات اليمنية، وقد أدت هذه الكثافة السكانية العالية والتوسع الحضري الكبير في المدينة إلى تضاعف الضغوط على السلطات المحلية ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة في المدينة، الضعيف أصلًا، حيث ذكر Zabara & Ahmad ـ 2022 ـ أن حركة النزوح الداخلية جعلت توليد النفايات الصلبة البلدية في مدينة صنعاء أكبر بثلاث مرات مما تم توليده في مدينة عدن وأربعة أضعاف الكمية التي تم توليدها في المكلا [63].

لطالما كانت إدارة النفايات وخصوصا أنشطة الجمع في مدينة صنعاء غير كافية حتى قبل اندلاع الأزمة في 2015، لكنها تفاقمت بعد الأزمة بسبب نقص الوقود وتضرر آليات ومعدات النقل وتأخر صرف رواتب العاملين في قطاع النظافة، ويرد في الجدول «2» البيانات والإحصائيات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في مدينة صنعاء، ونظريًا، وبناءً على عدد سكان صنعاء الحالي «3.8» مليون إنسان، ومتوسط معدل توليد النفايات في المناطق الحضرية «0.6» كجم/فرد/يوم المبلّغ عنه في الدراسات السابقة، فإن كمية النفايات المتولدة في مدينة صنعاء تبلغ حوالي 2280 طن/يوم، ويقوم مولدو النفايات بتسليم نفاياتهم المختلطة إما إلى عمال النظافة يدًا بيد أو بوضعها معبأة في أكياس بلاستيكية أو سائبة، في الحاويات المخصصة المنتشرة في أحياء وشوارع المدينة، وفي كثير من الأحيان، تُلقى النفايات على الأرض في أماكن فارغة ومكشوفة، وبحسب Kaza وآخرون «2018» كانت عمليات الجمع في 2016 تغطي 95٪ من مدينة صنعاء [26]، لكن هذه النسبة غير دقيقة ولا تستند إلى دراسات ميدانية، فيما تشير التقديرات إلى أن النسبة الأقرب للواقع هي 65٪ [64].

ويتم جمع النفايات بصورة دورية كل يوم في الأحياء الرئيسية بينما تظل النفايات في الأحياء الشعبية متكدسة لفترة أطول قد تصل إلى عدة أيام، مما يوفر بيئة خصبة لتكاثر الفئران والحشرات، ويسهم في انتشار الأمراض بين السكان، ويوجد في مدينة صنعاء محطة نقل واحدة بمنطقة فج عطان تستقبل النفايات المجموعة من الأحياء القريبة استعداد لنقلها إلى موقع التخلص النهائي، وما بين توليد النفايات وجمعها ينشط جامعو النفايات غير الرسميين الذين يقومون بنبش النفايات والتقاط الأنواع القابلة لإعادة التدوير مثل المعادن والبلاستيك وغيرها من المواد من الطرقات والحاويات المنتشرة في الأحياء ومواقع التخلص المختلفة من المدينة، وحاليًا، بدأت مجموعة من جامعي النفايات، الذين يمكن تسميتهم بـ «جامعي النفايات المقيمين»، بالاستيطان مع أسرهم بجوار حاويات النفايات «انظر الشكل 2».

يقوم جامعو النفايات المقيمون بنصب خيمة جوار حاويات النفايات، ويقومون بفرز النفايات التي يلقيها السكان أولًا بأول ويستخرجون المواد القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى نفايات الخبز التي يجففونها ويبيعونها لمربي الأغنام، ورغم أن هذه العملية تؤدي إلى تقليل حجم النفايات بشكل كبير، وتؤمّن لجامعي النفايات مصدر دخل يُبقيهم على قيد الحياة، إلا أنها مرتبطة بظروف معيشية صعبة للغاية وتنطوي على مخاطر صحية عالية. لكن هؤلاء يُعَدّون المحرك الأساسي لعمليات إعادة التدوير، والتي لا تتجاوز 8٪ من النفايات المتولدة في مدينة صنعاء [26]، أما الباقي فيُدفن في مكبّ نفايات الأزرقين، وهي الطريقة الوحيدة للتخلص من النفايات في مدينة صنعاء، وتشمل النفايات البلدية الصلبة والنفايات الأخرى الخطرة سواء النفايات الطبية ونفايات البناء والهدم، والنفايات الإلكترونية ونفايات الأسمدة والمبيدات التالفة والنفايات الصناعية وإطارات السيارات وجثث الحيوانات النافقة.

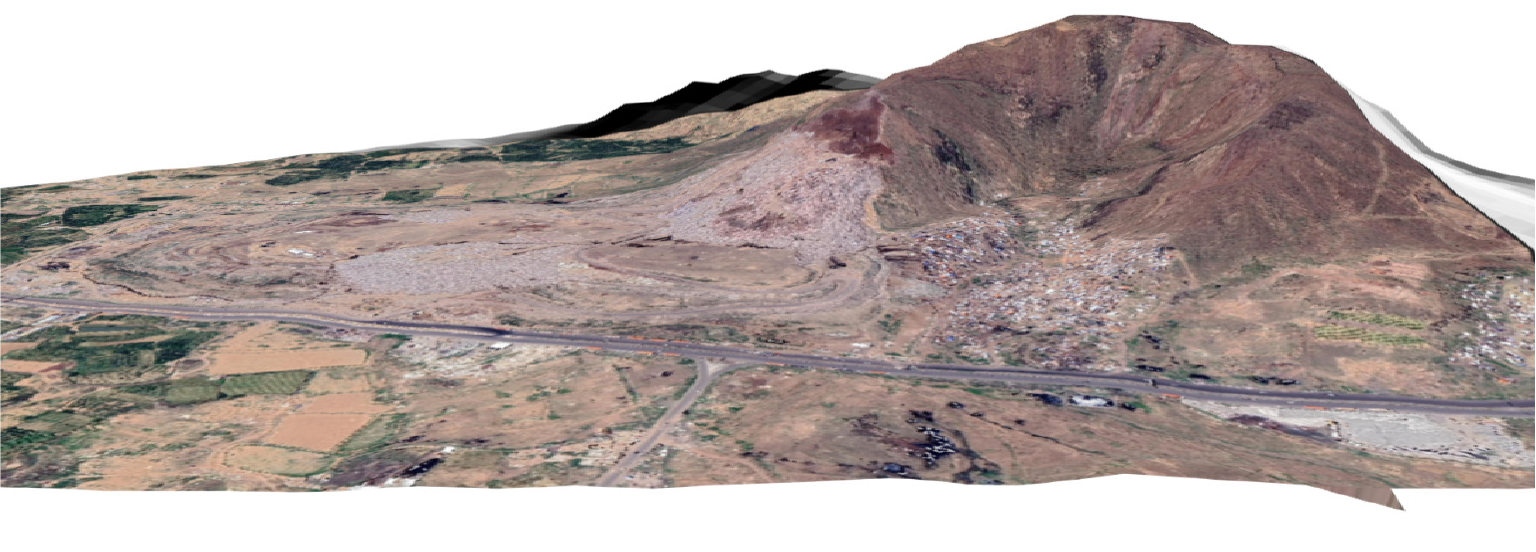

يقع مكب الأزرقين شمال مدينة صنعاء على بُعد 15 كم من مركز المدينة في منطقة الأزرقين، مديرية بني الحارث، وهي منطقة زراعية منتجة للعديد من المحاصيل. لم يتم اختيار موقع المكب على أسس علمية ولم يتم إجراء تقييم الأثر البيئي قبل اختيار موقع المكب [47]، وكان المكب الذي أُنشئ في عام 1980 [63] بعيدًا نسبيًا عن المدينة، ولكن بسبب النمو الحضري الكبير أصبح اليوم قريبًا جدًّا من الأحياء السكنية ويسبب مشاكل بيئية وصحية جمّة.

يستقبل مكب الأزرقين النفايات «1500طن/يوم» من ثلاث محافظات: أمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء ومحافظة عمران، وكان مكب الأزرقين في عام 2000 قد تجاوز سعته الاستيعابية وأصبح ارتفاع النفايات يتراوح بين 5 و10 أمتار فوق المستوى التصميمي للمكب [62]، أما اليوم فتشكل النفايات المتراكمة في مكب الأزرقين جبلًا على مساحة 44 هكتار تقريبا وبارتفاع يصل إلى أكثر من 59 متر، ويوضح الشكل «3» النفايات المتكدسة في المكب حسب صور Google Earth الملتقطة بتاريخ 30/5/2023، أما السمات الرئيسية المميزة للمكبّ فهي السياج شبة المدمر والبنية التحتية السيئة والآليات التالفة، ووجود عدد كبير من جامعي النفايات من أطفال ونساء ورجال في الموقع، والحرائق المفتوحة المتكررة، وعدم وجود أي وسيلة للحماية من العصارة الراشحة من النفايات [64]، وهي نفس المشاكل التي كان يعاني منها مكب الأزرقين عام 2000 [62].

وخلال شهر يوليو 2015، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع فريق «Disaster Waste Recovery» تقييمًا طارئًا للنفايات في 6 محافظات يمنية لبحث تأثير الأزمة الحالية على منظومة إدارة النفايات وتحديد نقاط الولوج المحتملة للتدخل الفوري، وإضافة إلى محافظة صنعاء، شمل التقييم محافظات عدن وعمران وحضرموت وحجة وصعدة، وأشار التقرير إلى أن جميع المحافظات المشمولة في الدراسة قد تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، من حيث انخفاض عدد العاملين وعدم القدرة على دفع الرواتب، ونقص الآليات والمركبات، ونقص الوقود وعدم توفر قطع الغيار، ونقص الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لصيانة المعدات والآليات المعطلة، وبحسب المصدر نفسه، أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الحالي لإدارة النفايات في اليمن؛ حيث انخفضت معدلات جمع النفايات وزادت نسبة النفايات غير المدارة، ما نتج عنه تراكم النفايات في المدن والأحياء وتفشي الأمراض [64].

ويعاني قطاع إعادة التدوير في صنعاء من تراجع كبير بسبب القيود على الاستيراد والتصدير، مما أثّر على توفر المواد الخام المعاد تدويرها للاستخدام الصناعي، وقدّر التقرير أن كلفة المشاريع المقترحة تصل إلى حوالي 10.4 مليون دولار أمريكي، موزعة بين توفير فرص عمل ودعم الرواتب وإعادة تأهيل المركبات وتحسين مواقع التخلص وإعادة تنشيط قطاع إعادة التدوير [64]، وأشار التقرير إلى أن الصراع الحالي أثّر بشكل كبير على إدارة النفايات في مدينة صنعاء، فبينما كان يتوافر أسطول يتألف من 454 مركبة، هناك اليوم 94 مركبة مدمرة لا يمكن إصلاحها، و52 مركبة معطلة لكنها قابلة للإصلاح، مع نقص كبير في المعدات الثقيلة مثل الجرافات وغيرها، مما يؤثر سلبا على كفاءة عمليات الجمع، ويجعل من الصعب ضغط وتدريج وتغطية النفايات في المكب، كما يؤدي نقص الآليات الثقيلة إلى سلسلة من المشاكل، فبدونها لن يكون من الممكن ضغط النفايات وتغطيتها وتدريجها بشكل مناسب، ما يؤدي إلى زيادة معدلات إنتاج العصارة خلال موسم الأمطار، وحدوث الانهيارات والتشققات الأرضية، وزيادة انبعاث غاز الميثان من المكب [64].

جدول «2»

الإحصائيات والبيانات المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة في مدينة صنعاء

|

البند |

الكمية |

تفاصيل |

العام |

المرجع |

|

حجم أسطول آليات إدارة النفايات في مدينة صنعاء |

454 مركبة |

ما بين آليات صغيرة ومتوسطة وثقيلة |

2015 |

[64] |

|

الآليات المدمرة |

94 |

لا يمكن إصلاحها |

2015 |

[64] |

|

الآليات المعطلة |

52 |

يمكن إصلاحها |

2015 |

[64] |

|

الآليات المسروقة |

5 |

2015 |

[64] |

|

|

حجم النفايات التي يستقبلها مكب الأزرقين |

1,500طن/يوم |

تشمل النفايات الخطرة وغير الخطرة |

2015 |

[64] |

|

معدل توليد النفايات في المناطق الحضرية |

0.55-0.65 كجم/فرد/يوم |

2015 |

[64] |

|

|

معدل توليد النفايات في المناطق الريفية |

0.3-0.4 كجم/فرد/يوم |

2015 |

[64] |

|

|

معدلات الجمع في مدينة صنعاء |

٪95 |

2016 |

[26] |

|

|

نسبة إعادة التدوير في مدينة صنعاء |

٪8 |

2016 |

[26] |

|

|

عدد محطات النقل في مدينة صنعاء |

1 |

محطة التجميع المؤقت في منطقة عصر |

2016 |

[26] |

|

عدد محطات النقل التي تحتاجها مدينة صنعاء |

5 |

2016 |

[26] |

|

|

حجم النفايات التي يستقبلها مكب الأزرقين |

421.5 ألف طن/عام |

تشمل جميع أنواع النفايات الخطرة وغير الخطرة |

2017 |

[63] |

|

كمية الأتربة والرماد التي يستقبلها مكب الأزرقين |

47 طن/عام |

2017 |

[63] |

|

|

الكلاب الضالة التي تم إبادتها ودفنها في مكب الأزرقين |

2,636 جثة |

دون معالجة مسبقة |

2017 |

[63] |

|

كمية النفايات العضوية التي يستقبلها مكب الأزرقين |

أكثر من ٪60 |

2017 |

[63] |

|

|

كمية نفايات الأكياس البلاستيكية |

1 مليون كيس/يوم |

يتم استهلاكها في مدينة صنعاء يوميًا |

2020 |

[63] |

بحسب دراسة صدرت في العام 2022، يعاني اليمن في الوقت الحالي من نقص حاد ومزمن في إمدادات الطاقة، فبرغم أنه يعد من الدول المستخرجة والمصدرة للنفط، إلا أن الأزمة التي بدأت في 2015 قد أدت إلى توقف استخراج النفط تقريبا وانخفاض واردات الوقود إلى 1٪، مما أدى إلى حرمان 90٪ من السكان من إمدادات الكهرباء العامة، كما أشارت الدراسة إلى وجود كميات كبيرة من الكتلة الحيوية المتولدة من القطاع الزراعي والنفايات البلدية الصلبة، منوهة إلى المخاطر البيئية المترتبة عن تراكم المخلفات العضوية والاستخدامات الحالية لها في إنتاج الطاقة بطرق بدائية، حيث تستخدم 74٪، 23٪، 18٪ من الأسر اليمنية، أخشاب الأشجار، ومخلفات المحاصيل، والفحم على التوالي، في أغراض الطهي والتدفئة والإضاءة. كما ألقت الضوء على إمكانية تحويل الكتلة العضوية إلى وقود حيوي عبر عدد من التقنيات مستشهدة ببعض الدراسات المختبرية والميدانية التي أثبتت الجدوى الاقتصادية لتلك التقنيات [67]، ويعرض الجدول «3»، حجم الطاقة الكهربائية التي يمكن استرجاعها من النفايات العضوية الموجودة في النفايات البلدية الصلبة فقط في صنعاء، رغم أنه يمكن حرق جميع أنواع النفايات مثل البلاستيك والمنسوجات والمطاط وغيرها من المواد القابلة للاحتراق عدا الرماد والمواد الخطرة والمتفجرة.

جدول «3»

الطاقة الكهربائية التي يمكن استرجاعها من النفايات العضوية المتولدة في اليمن للعام 2024

|

كمية النفايات البلدية الصلبة طن/عام |

7,850,000 |

|

نسبة الجزء العضوي |

0.65 |

|

كمية النفايات العضوية طن/عام |

5,102,500 |

|

القيمة الحرارية الكامنة ميجاجول/كجم |

20.5 |

|

القيمة الحرارية الكلية ميجاجول/عام |

104,601,250,000 |

|

معامل تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية |

0.28 |

|

الطاقة الكهربائية المتولدة كيلووات/ساعة/عام |

29,058,227,250 |

|

كفاءة استخدام الطاقة |

0.25 |

|

الطاقة الفعلية التي يمكن استرجاعها كيلووات/ساعة/سنة |

7,264,556,812.50 |

|

الطاقة الفعلية التي يمكن استرجاعها تيراوات/ساعة/سنة |

7.26 |

وقد اعتمد المصدر في تقديره للكميات المتولدة من الكتلة الحيوية في اليمن على مصادر قديمة تعود إلى العام 2014 ، وبرغم المزايا العديدة لتقنيات تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود حيوي، والتي أشار إليها المصدر إلا انه لم يناقش التحديات والمعوقات التي تحد من تطبيقها في اليمن، وكما وضحّنا سابقًا فإن تقنيات تحويل النفايات يمكنها توفير الطاقة وتقليل حجم النفايات، إلا أنها قد لا تكون الخيار الأكثر ملاءمة لليمن في الوقت الحاضر بسبب عدة عوامل:

وكمثال على عدم جهوزية اليمن لتبني الطرق المتقدمة لإدارة النفايات، مثل الطرق الحرارية، مشروع التقاط غازات مكب نفايات الأزرقين، حيث تم خلال الفترة السابقة حفر ما يقارب 200 بئر في جسم المكب بعمق وصل إلى 30 مترًا، وكان من المتوقع أن يتم جمع الغاز المتصاعد من المكب وتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للأحياء السكنية المجاورة، ولكن هذا المشروع توقف ولم يتم إكمال ربط شبكة توصيل وجمع الغاز أو توفير المولّد المناسب، وظلت الآبار مفتوحة إلى الهواء لتفاقم من مشكلة انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي قد تؤدي إلى كارثة انفجار المكب بسبب تصاعد غاز الميثان، والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو نقص الخبرات الفنية والتكنولوجية والتفاؤل المفرط لدى القائمين على المشروع.

وقد تم إنشاء أول مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة في اليمن بمحافظة لحج، بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وبالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا»، ومشروع مرفق المناخ لأهداف التنمية المستدامة، والقطاع الخاص اليمني «سحاب تك»، والاتحاد الأوروبي «EU»، كجزء من برنامج دعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن، وبحسب المصدر، يوفر المشروع حاليًا ما يقرب من 7,500 وظيفة يومية للأشخاص الأقل دخلا في المجتمعات الريفية، كما تم بسببه تخفيض كمية النفايات الملقاة في مكبات النفايات بنسبة ٪70، وهو يوفر الكهرباء بأسعار معقولة تبلغ 16 سنت أمريكي لكل كيلو واط/ساعة، مقارنة بـ 160 سنت لكل كيلو واط/ساعة للوقود الأحفوري. [69]

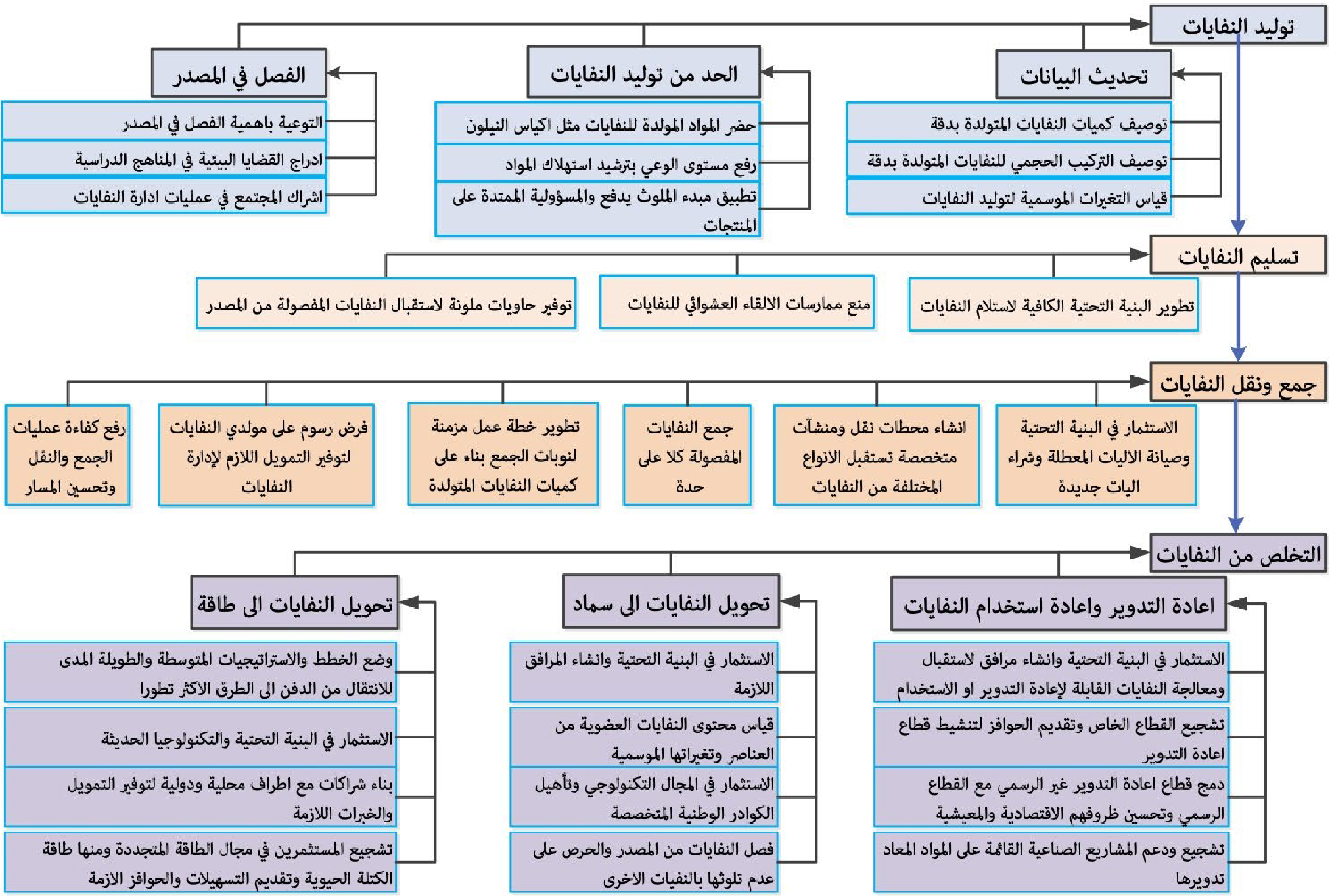

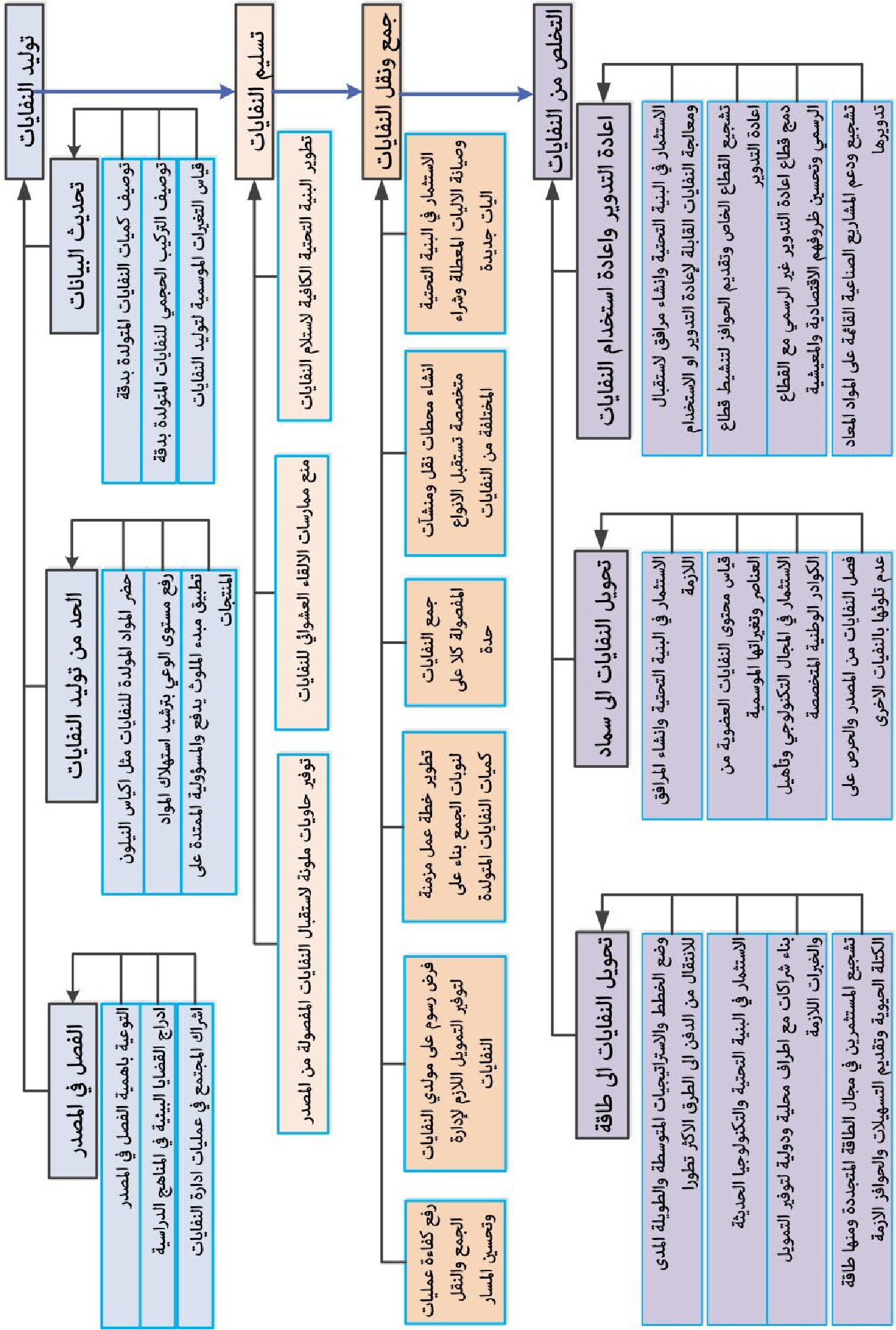

يمكن أن يؤدي تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة لتحسين الإنتاج الزراعي وبالتالي الأمن الغذائي لليمن، وبحسب الموجز القطري للنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الغذاء والزراعة «GIEWS» الخاص بالجمهورية اليمنية 2024، من المتوقع أن يواجه أكثر من 17 مليون شخص أو 54٪ من السكان انعدام الأمن الغذائي، وبحسب المصدر، كان إجمالي إنتاج الحبوب بما في ذلك الذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن في عام 2022، 2023، 2024 حوالي 415، 405، 393 ألف طن على التوالي، وان تلك الكمية تغطي 20٪ فقط من إجمالي احتياجات البلاد من الحبوب للاستخدامات المختلفة، وتعتمد اليمن على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية لتلبية 80٪ المتبقية، وذكر نفس المصدر أن احتياجات البلاد من الحبوب لضمان تناول سعرات حرارية كافية في 2023 كان حوالي 4.6 مليون طن، تشمل 3.5 مليون طن من القمح و700 ألف طن من الذرة، و410 ألف طن من الأرز. وبحسب المصدر فقد كان ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ومن ضمنها الأسمدة، أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب [70]، ويلخص الشكل «4» الإجراءات الضرورية المقترحة لرفع كفاءة عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن بشكل عام، وفي مدينة صنعاء بشكل خاص ابتداءً بتوليد النفايات، ومرورًا بعمليات التسليم والجمع والنقل وانتهاء بعمليات التخلص، ونظريًا، يمكن إنتاج حوالي 2.3 مليون طن/عام من الأسمدة العضوية كما هو موضح في جدول «4» عن طريق إخضاع الجزء العضوي من النفايات البلدية الصلبة للتحلل الهوائي أو ما يعرف بالكومبوست.

|

كمية النفايات البلدية الصلبة طن/عام |

7,850,000 |

|

نسبة الجزء العضوي |

0.65 |

|

كمية النفايات العضوية طن/عام |

5,102,500 |

|

كمية النفايات العضوية كجم/عام |

5,102,500,000 |

|

معدل تحويل النفايات العضوية إلى سماد |

0.45 |

|

الأسمدة العضوية المتوقع إنتاجها طن/عام |

2,296,125 |

كما يعرض الجدول «5»، مقارنة بين الطرق المختلفة للتخلص من النفايات البلدية الصلبة والذي قد يساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات ومعلومات حديثة تلائم الواقع الذي تعيشه البلاد.

جدول «5»

مقارنة بين الطرق الحرارية والتسميد للتخلص من النفايات البلدية الصلبة

|

المعيار |

الحرق لإنتاج الكهرباء |

إنتاج الوقود الحيوي |

إنتاج السماد العضوي |

|

نوع النفايات المناسبة |

النفايات القابلة للاحتراق مثل البلاستيك والمطاط والمنسوجات والنفايات العضوية الجافة |

النفايات العضوية مثل بقايا الطعام والمخلفات الزراعية |

النفايات العضوية مثل بقايا الطعام والمخلفات الزراعية |

|

التكلفة الاقتصادية |

عالية «تكاليف التكنولوجيا والبنية التحتية» |

متوسطة «تتطلب تقنيات متقدمة نسبيًا» |

منخفضة إلى متوسطة «بتقنيات بسيطة» |

|

كفاءة استخدام الموارد |

متوسطة «تستهلك طاقة عالية أثناء التشغيل» |

عالية «تستخدم المواد العضوية المتاحة» |

عالية «تحول النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام» |

|

الآثار البيئية |

تلوث الهواء «تتطلب أنظمة تحكم متقدمة» |

تأثير بيئي أقل «غازات منخفضة نسبيًا» |

صديقة للبيئة، وتحسن خصوبة التربة |

|

الآثار الاجتماعية |

قليلة «فرص عمل محدودة» |

متوسطة «تحتاج إلى كوادر متخصصة» |

عالية «توفر فرص عمل كثيرة» |

|

قابلية التطبيق في الدول الفقيرة |

منخفضة «تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة» |

متوسطة «تتطلب بعض التقنيات المتقدمة» |

عالية «يمكن تطبيقها بسهولة» |

|

متطلبات البنية التحتية |

تحتاج إلى محطات توليد طاقة كبيرة |

تحتاج مصانع متخصصة لتحويل النفايات |

تحتاج منشآت معالجة بسيطة أو متوسطة |

|

مدة العائد على الاستثمار |

طويلة «10-15 سنة» |

متوسطة «5-8 سنوات» |

قصيرة «1-3 سنوات» |

|

التمويل الدولي المتاح |

متاح «عبر برامج تشجع مشاريع الطاقة المتجددة « |

متاح عبر برامج بيئية ودعم الوقود الحيوي |

متاح عبر دعم المنظمات البيئية الدولية |

|

مدة التنفيذ |

طويلة «تصل إلى عدة سنوات» |

متوسطة «1-3 سنوات» |

قصيرة «أقل من سنة» |

|

المخاطر المرتبطة |

مخاطر بيئية عالية في حال فشل التحكم |

مخاطر تقنية مرتبطة بعمليات التخمر |

مخاطر قليلة مرتبطة باستدامة المواد الخام |

|

متطلبات التدريب والتأهيل |

تحتاج إلى خبرات تقنية متخصصة |

تحتاج إلى خبرات متخصصة |

تحتاج إلى خبرات بسيطة |

|

التأثير على الصحة العامة |

قد تؤثر سلبًا في حال عدم التحكم بالانبعاثات |

تأثير إيجابي عن طريق تقليل النفايات |

تأثير إيجابي على التربة وتقليل النفايات |

وتمثل دراسات الحالة التي تناولت موضوع إدارة النفايات البلدية الصلبة في مدن ومناطق مختلفة مصدرًا مهمًا للبيانات، وهي قد تساعد في اتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار الطريقة المثلى والسيناريو الملائم لإدارة النفايات في اليمن، وخاصة في مدينة صنعاء، وفيما يلي بعض تلك الدراسات وأهم النتائج التي توصلت إليها:

هناك نقص كبير في البيانات المتعلقة بإدارة النفايات البلدية الصلبة في اليمن، حيث أنها قديمة جدًا وغير دقيقة، ومن المتوقع أن تتسبب بإعاقة الجهود المستقبلية لوضع الخطط والاستراتيجيات للإدارة الفعالة للنفايات العضوية في اليمن، لذلك نوصي بإجراء دراسات مسحية واسعة النطاق وأخرى متخصصة ودعم الأبحاث والدراسات في هذا الجانب.

تحتوي النفايات البلدية الصلبة على كميات كبيرة من النفايات العضوية والتي تدار تشكل سيئ في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور كبير في القطاع الزراعي وانخفاض بسبب نقص المدخلات ومنها الأسمدة. لذلك نوصي بالاستفادة من النفايات العضوية وتحويلها إلى أسمدة عضوية عن طريق التحلل الهوائي لأن هذه الطريقة هي الأكثر ملائمة لليمن وخصوصًا مدينة صنعاء.

ليس هناك بنية تحتية كافية لإدارة الكميات المتزايدة من النفايات البلدية الصلبة بفعالية مما يؤدي إلى إهدار الموارد عبر إرسالها إلى مكب النفايات وتفاقم من المشاكل البيئية والصحية، لذلك نوصي بالبدء في الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية ووضع خطط مستقبلية قريبة وطويلة المدى لتبني طرق أحدث للتخلص من النفايات.