أثر الازدواج الوظيفي للقيادة الإدارية على جودة اتخاذ القرار والعمل المؤسسي

مراجعة نظرية تحليلية نقدية

هذه الدراسة كيفية «نوعية»، تبحث وفق المنهج الاستقرائي في أثر الازدواج الوظيفي للقيادة الإدارية على جودة اتخاذ القرار والعمل المؤسسي، ومن خلال استخدام نهج النظرية المجذّرة تم مراجعة مجموعة من الدراسات والأدبيات والنظريات العلمية ذات الصلة للخروج برؤية نظرية تحليلية نقدية حول الموضوع قيد الدراسة. وقد خرجت الدراسة بأن الازدواج الوظيفي، سواءً كان ازدواج تعدد المهام، أو غموض الأدوار، أو ازدواجية في الأداء، يُولّد عبئًا معرفيًا كبيرًا يستنزف الموارد العقلية للقادة، مما يُجبرهم على اللجوء إلى التفكير السريع والحدسي بدلًا من التفكير التحليلي، مما يزيد من الأخطاء ويقلّل من فعالية القرارات الاستراتيجية. كما يمتد التأثير السلبي إلى أداء فريق العمل والمنظمة بشكل عام، حيث يؤدي إلى زيادة التكلفة المادية وإلى إحباط الموظفين. كما تبيّن من خلال الدراسة أنه يمكن منع هذه التأثيرات من خلال الدعم التنظيمي (أدوار واضحة وموارد كافية)، والثقافة التنظيمية الإيجابية (التواصل والتعاون المفتوح)، كما تُشير الدراسة إلى أن هناك عوامل تُسهم في التقليل من سلبيات الازدواج الوظيفي مثل إعادة تصميم الوظيفة، والتدريب على القيادة، وتوفير مناخ مُشجع، وأيضًا تُسهم سمات القائد الشخصية، مثل الخبرة، وتقبل الغموض، والمرونة المعرفية، والتدريب الفني، بشكل كبير في إدارة الضغوط الناجمة عن الازدواج الوظيفي.

كلمات مفتاحية: القيادة الإدارية، الازدواج الوظيفي، جودة اتخاذ القرار، غموض الأدوار.

Abstract

This qualitative study, using an inductive approach, examines the effect of dual-functionality in administrative leadership on the quality of decision-making. Using a grounded theory approach, a set of studies, relevant literature, and theories were reviewed to develop a critical, analytical, and theoretical perspective on the topic under study. The study concluded that dual-functionality, whether through multitasking, role ambiguity, or duplication of performance, creates a significant cognitive burden that drains leader's mental resources, forcing them to resort to quick and intuitive thinking rather than analytical thinking. This increases errors and reduces the effectiveness of strategic decisions. The negative impact also extends to the performance of the work team and the organization as a whole, leading to increased financial costs and employee frustration. The study also demonstrates that these effects can be prevented through organizational support (clear roles and sufficient resources) and a positive organizational culture (open communication and collaboration). The study also indicates that factors contribute to mitigating negative effects, such as job redesign, leadership training, and providing an enabling environment. Furthermore, the leader's personal traits, such as experience, tolerance of ambiguity, cognitive flexibility, and technical training, contribute significantly to managing the stresses caused by dual employment.

Keywords: Administrative leadership, dual employment, decision-making environment, role ambiguity.

تعيش اليمن اليوم وضعًا متقلبًا، ومعقدًا، وغامضًا، على جميع الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، في عصر يشهد الكثير من التحولات الإدارية السريعة التي يصاحبها اضطرابات راديكالية في بيئة العمل، وعلى الرغم من الجهود التي تحاول القضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي لمواجهة الأعباء المالية المرتبطة بصرف المرتبات والمستحقات المالية لموظفي الدولة، إلا أننا ما زلنا نشهد انتشارًا مروعًا للظاهرة وخاصةً عند بعض القيادات الإدارية التي أصبحت تسوّق نفسها قيادات ثورية في مؤسسات الدولة المختلفة تحت مبررات وحجج متعددة، حتى إنَّ تبوّؤ القيادات الإدارية لأكثر من وظيفة قيادية أو إدارية أضحى رمزًا تتباهى به، وسمة تُميّز جهاز الإدارة العامة المعاصرة في اليمن.

بشكل عام، تُعد ظاهرة تعدد الوظائف لدى الصف الأول من القيادات الإدارية معضلة حقيقية تُعبر في الأساس عن تضارب المسؤوليات، وازدواجية المهام، وتشوش الأدوار، وهي كمشكلة تبرز بشكلها الفج في دول العالم النامي عمومًا، ومنها اليمن، وخاصةً في وقتنا الحاضر.

إن تطور التنظيمات، وحدوث التغييرات في بيئة العمل الإدارية، قد سهّل من التواصل والإشراف والرقابة ويسر القدرة على الاطلاع على مواقع العمل عن بُعد، هذا الأمر أصبح للكثير من القيادات الإدارية مبررًا مناسبًا في تبرير قيامها بأنشطة قيادية مزدوجة، لقد ساق لهم حُجة قوية للاضطلاع بمهام ومسؤوليات في تنظيمات متعددة. وبغض النظر عن الدوافع والأسباب التي تساق غالبًا لتبرير مثل هذه المسائل، حال: حساسية المرحلة، وعدم الثقة في إدارة الدولة، ومكافحة الفساد، وبعض الاعتبارات السياسية الأخرى، إلا أن الحراك المالي والاقتصادي (نيل المكاسب المالية والمادية) يظل هو السبب الفاعل والمحرك الرئيسي لمسعى بعض القيادات الإدارية لتبوُّؤِ المناصب القيادية والوظائف المتعددة في مؤسسات الدولة المختلفة، إن ذلك يُمكنها من توسيع مصادر دخلها المادي ويعزز من مواردها المالية.

الازدواج الوظيفي ليس مجرد ظاهرة تنظيمية مقيدة يُمكن استيعاب دراستها من منظور تخصص علمي واحد، كما أنها لا تتمتع بنفس القدر من التأثير السلبي في جميع الظروف، أو يمكن اعتبارها ظاهرة عامة يمكن إسقاط أبعادها وأسبابها وتأثيرها على جميع الموظفين والقادة. بل هي ظاهرة غنية علميًا ترتبط بجميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والإدارية، وهي أيضًا ظاهرة ديناميكية تتعامل مع مصطلحات حيوية تتفاعل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاعتبارات الفردية (مثل الخبرة ونوع الشخصية، بما في ذلك العصابية، والانفتاح، والمرونة النفسية، والذكاء العاطفي، والفعالية الذاتية الملموسة)، والاعتبارات التنظيمية (مثل توضيح الدور والمسؤولية، ونطاق ومدى السيطرة، وثقافة المنظمة السائدة، ونوعية ومستوى القيادة والدعم المؤسسي المقدم، وكفاية الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية، وقوة التنسيق وترتيبات الاتصال)، والاعتبارات الثقافية المجتمعية على نطاق واسع (مثل توقعات المجتمع على نطاق واسع فيما يتعلق بدور العمل، والتشريعات والقوانين العمالية التي تنظمه، وأهمية التوازن بين العمل والحياة للمجتمع).

بالتأكيد، أن الحقائق التي نسوقها في دراستنا هذه ليست قطعية إلا أنها أساس صلب يمكن البناء على قواعده، فقد تعرضنا لحقائقها من مصادر بحثية متعددة، تحظى بأهمية علمية قوية، وجميعها تؤكد مدى التأثير السلبي للازدواج الوظيفي على جودة عمليات صنع القرار للقادة، وكيف يؤدي ذلك إلى مضاعفة معدلات الخطأ لديهم بشكل كبير، وإلى التأخير غير المبرر في اتخاذهم للقرارات الحاسمة، وكيف يجعل ذلك فكرهم الإداري رهين المبالغة في تضخيم التحيزات المعرفية الشخصية، ويتسبب أيضًا في انحدار الابتكار والإبداع لديهم.

في الوقت نفسه، وبشكل يمثّل بصيص أمل، ظهرت بعض الإيجابيات المحدودة والتي تخضع لظروف استثنائية تؤدي إلى مجال للتكيف مع هذه الظاهرة، وربما حتى أنها تفسح المجال لتطبيق بعض جوانبها في بيئة محدودة وخاضعة شرط أن تخضع للرقابة، وأن تتحقق لها بعض الشروط والإمكانيات، مثل تبني التنظيمات لأساليب إدارة داعمة ومتكيّفة (مثل إعادة تصميم الوظائف للحد من النزاعات وبرامج استشارات الموظفين)، وتوفير دورات تدريبية مكثفة متخصصة لتعزيز إتقان القادة لإدارة الوقت والتوتر وتعدد المهام، وتطوير تدخلات فعّالة على المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية تُساعد في إعداد القادة لإدارة أعباء وظائفهم المتعددة والمتنوعة بفعالية أكبر وبأقل تكلفة نفسية وفسيولوجية تؤثر على قراراتهم وأداء منظماتهم.

وأخيرًا، يجب فهم الشبكة المعقدة من التفاعلات التي يؤدّي إليها الازدواج الوظيفي سلبًا وإيجابًا قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية أو الشروع في أي إصلاحات وظيفية أو هيكلية لأن ذلك هو الخطوة الهامة والفيصلية في سلسلة وضع تدابير فعّالة لمواجهة التحديات التي تترتب على الازدواج الوظيفي في بيئة العمل الحديثة.

ظاهرة الازدواج الوظيفي مشكلة ذات عمومية مطلقة وخاصة في جهاز الإدارة العامة، وفي اليمن أضحت في الوقت الحالي مسلمة ثورية، وثقافة تنظيمية دارجة للقيادات الإدارية المتربعة على السلطة. بالتأكيد، هذه الثقافة السلبية متكرسة في العمل الحكومي منذ فترات سابقة. هي مطلقًا ليست وليدة اليوم، بل هي ثقافة إدارية وسياسية يتقاطع فيها الماضي مع الحاضر، ويلتقي عندها القادة مع الموظفين، إلا أن ظهورها لدى القيادات الإدارية على وجه الخصوص يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول تأثير الازدواج الوظيفي للقيادات الإدارية على استقرارهم النفسي ابتداءً، ومن ثم تأثير ذلك على نزاهة سجلاتهم الشخصية والمهنية، وبدرجة أكبر مدى تأثير ذلك على اتخاذهم للقرارات الاستراتيجية التي تعد الأساس الراسخ والمحك الفاصل لنجاح جميع المؤسسات والتنظيمات الحكومية والخاصة.

بشكل عام، تأثير الازدواج الوظيفي على القرارات له بعد هام ومؤثر في العمل الإداري برمته، وخاصةً في مرحلة اتخاذ القرارات وتنفيذها التي تُعدّ من أهمّ مواضيع الدراسة والبحث في الإدارة عمومًا والقيادة خاصةً، حيث قدّرت مراكز بحثية بارزة، مثل معهد ماكينزي، أن نسبة القرارات الاستراتيجية التي لا تُنفّذ على النحو المنشود، قد تصل إلى 60٪، بسبب أخطاء التحليل أو الأحكام المتسرعة أو بنسبة تُقدّر بنحو 60٪ أو أكثر نتيجة تجاهل الأهمية الصحيحة للمخاطر.[1]

وحتى يتم التعرض للأسباب الجذرية التي تعمل على تقويض جودة القرارات، مثل ارتباك الأدوار أو الضغوط النفسية والفكرية للقادة والناجمة عن الازدواج الوظيفي، فإنّ الحاجة اليوم مُلحّة إلى القيام بمثل هذه الدراسة، كونها تسعى إلى سدّ فجوة في الدراسات الأكاديمية من خلال ربط ظاهرة الازدواج الوظيفي للقادة بنظريات علم النفس المعرفي، بهدف دراسة الآليات الدقيقة التي يُضعف بها العمل المزدوج التفكير المنهجي والعقلاني. في المقابل، يُظهر تزايد عدد الكتب والمقالات والدراسات والأبحاث التي تؤكد أن تعدد الأدوار وتنوع المهام والوظائف للقادة له تأثير سلبي على صحة القادة النفسية والفكرية، حيث يُجبر القادة على مواجهة مشكلة كيفية توزيع الموارد النفسية المحدودة، كالانتباه والتركيز والذاكرة العاملة، بين الاحتياجات المتضاربة مما يفضي إلى أن الإرهاق النفسي والتوتر من الأمور النفسية والجسدية يعد بمثابة متلازمة للازدواج الوظيفي.

لا يمكن تجاهل الطبيعة البشرية لهذه المشكلة، فالقادة مهما حاولوا تصوير أنفسهم بأنهم يتمتعون بالصلابة والمرونة أعلى من غيرهم، هم في الأخير بشر معرضون للإرهاق النفسي والتعب مما يجعلهم يستجيبون باندفاع نحو قرارات متسرعة أو غير محسوبة، أو لا تلبي حجم مسؤولياتهم، أو حتى تجعلهم ينسحبون تمامًا عن بعض القرارات المصيرية، هنا تتضح حجم المشكلة ومدى خطورتها لأن العبء على التنظيمات حال حدوث ذلك سيكون أعلى وأكثر تكلفة.

ركزت غالبية الدراسات السابقة على بحث ظاهرة الازدواج الوظيفي وتأثيراتها السلبية بشكل عام، بينما تركز هذه الدراسة وتسلط الضوء على بحث التفاعل الديناميكي لأسباب هذه الظاهرة مع المتغيرات المختلفة التي تؤدي إليها وتلك التي تتمخض عنها، أي أن هذه الدراسة ستحاول الإجابة على تساؤل جدلي مركّب هو: لماذا يحدث الازدواج الوظيفي عند القادة؟ وكيف يؤثر على جودة قراراتهم؟ وهل له تأثير على جماعة العمل والتنظيمات الإدارية؟ وما هي العوامل المؤثرة على الازدواج الوظيفي؟ وبهذا تكون تساؤلات الدراسة مفصلة على النحو التالي:

1-2-1. ماهي الأسباب والمحركات النفسية التي تدفع القادة نحو الازدواج الوظيفي؟

2-2-1. هل يؤثر الازدواج الوظيفي للقادة على اتجاههم نحو سلوك التحيزات عند اتخاذ القرار؟

3-2-1. هل للازدواج الوظيفي للقادة عبء نفسي يؤثر على اتخاذهم للقرارات؟

4-2-1. ما أثر عدم اليقين المرتبط بالازدواج الوظيفي على جودة اتخاذ القرارات؟

5-2-1. هل يوجد للازدواج الوظيفي للقادة تداعيات على كفاءة اتخاذ القرار عند أداء الأعمال؟

6-2-1. هل تمتد آثار الازدواج الوظيفي الممتدة على مستوى فرق العمل والتنظيم؟

7-2-1. هل توجد عوامل مُعدِّلة تُخفف آثار الازدواج الوظيفي للقادة؟

8-2-1. هل للفروق الديموغرافية والثقافية أثر على الازدواج الوظيفي للقادة؟

هذه الدراسة تتعرض إلى أثر الازدواج الوظيفي للقيادة الإدارية على جودة اتخاذ القرار، وهو موضوع حيوي وفي غاية الأهمية، لم يتم التعرض إليه من قبل في البيئة اليمنية (حد علم الباحث) في وقت مفصلي تعاني فيه البيئة التنظيمية من تكدس المهام والمسؤوليات لدى مجموعة كبيرة من القيادات الإدارية مستغلة الوضع السياسي المضطرب ذي الخصوصية الإدارية الطارئة.

للدراسة هدف رئيسي واحد وهو إيضاح تأثير الازدواج الوظيفي للقادة على جودة اتخاذ القرار لديهم.

هذه الدراسة كيفية «نوعية» تنتهج المنهج الاستقرائي وفق نهج النظرية المجذّرة لذا فهي تهدف للوصول إلى النظرية من البيانات مباشرة بشكل استقرائي منتظم، تعتمد الدراسة على تحديد العناصر الأساسية للظاهرة محل الدراسة للوصول إلى بؤرة ومحور العلاقة والارتباط بينها لتفسير الظاهرة محل الدراسة، لذا تقوم بتحليل المفاهيم والإدراكات للظاهرة محل الدراسة، وتوضيح العلاقات التفاعلية التي تحيط بها، من خلال توظيف الدراسات السابقة بالشكل الصحيح والربط بين الأدبيات الميدانية والنظرية بشكل دقيق ومباشر، بغرض استخدامها في توليد نظرية (افتراضات نظرية) جديدة أو اكتشافها في الموضع قيد الدراسة.[2]

يظل مسعى الفرد العامل أيًا كانت درجته الوظيفية محصورًا في حراكه الاقتصادي، فحاجاته المادية والمعنوية المختلفة ترتكز بالأساس عند تحقيق حاجاته المادية، فالفرد دون توفير متطلباته الرئيسية في قلق دائم، ذاك ما يدفعه إلى محاولة خفضه من خلال تنويع مصادر الرزق المتعددة، وهو إن استطاع تحقيقها سيسعى إلى الإيفاء بمتطلبات حاجاته الأخرى النفسية والمعنوية لتحقيق ذاته، هذه بديهيات بشرية يتشابك فيها الجميع المهنيون والعامة، الموظفون والقادة. وفي هذا الإطار نجد أن هناك الكثير من النظريات التي تفسر السلوك الإنساني واتجاهاته، وفي سبيل تحقيق المتطلبات النظرية لهذه الدراسة وفي إطارها سنستعرض أهم تلك النظريات التي يمكن من خلالها فهم سبب اتجاه القادة الإداريين نحو الازدواج الوظيفي:

في نظريته الشهيرة، قدم عالم النفس إبراهام ماسلو (Maslow,1943) الحاجات الإنسانية على أنها تتدرج وفق هرم مكون من خمس مستويات، تبدأ من قاعدته الحاجات الفسيولوجية الأساسية (Basic Physiological Needs) ثم تليها حاجات الأمان (Safety Needs) والأعلى منها في الترتيب الحاجات الاجتماعية (social Needs) وتليها حاجات التقدير (Esteem Needs) وفي قمة الهرم تقع حاجات تحقيق الذات (Self-Actualization Needs). وتعتمد النظرية في ترتيبها الهرمي على أن الفرد لا يُشبع المستوى الأعلى إلا بعد إشباع المستوى الذي قبله، وبالتالي فإن الحاجات غير المُشبّعة هي التي تؤثر في السلوك أما المشبعة فلا تصبح دافعًا للسلوك، وبهذا فإن ترتيب أهمية الحاجات الإنسانية لدى الفرد يبدأ من البسيطة والأساسية (الماء والطعام والمأوى) وينتهي بالمركبة (التقدير وتحقيق الذات).

تعرضت نظرية الحاجات لانتقادات عديدة، مثل: أنه ليس من الضروري انتقال الأفراد من حاجة منخفضة إلى أعلى منها مباشرة بنفس الترتيب فقد يسعى الفرد لإشباع حاجته لإثبات الذات قبل إشباعه لحاجات أخرى كما هو الحال عند الفلاسفة والعلماء، وهذا يبرز انتقادًا آخر مفاده أن الأفراد يختلفون في أسلوب إدراكهم لحاجاتهم المختلفة، وكذلك في تقييم الأوزان والقيم التي يعطونها لها، وأيضًا في صور إشباعها، والقدر الكافي لإشباعها (اختلافه من فرد لآخر). ومن الانتقادات أيضًا أن ترتيب الأفراد لحاجاتهم قد يختلف بمرور الزمن وباختلاف الظروف، كما أن البيئة تلعب دورًا هامًا في تهيئة الفرص اللازمة لإشباع الحاجات وكذلك تلعب الجماعة التي ينتمي إليها الفرد دورًا هامًا في تحديد حاجاته وترتيبها ومن كل ما سبق من الانتقادات يتضح أن النظرية رغم أهميتها لا يمكن تعميمها على كل الناس.

قام ديفيد ماكليلاند (McClelland,1962) بدراسات مستفيضة حول دافع الإنجاز، وركز على الظروف التي تمكن الأفراد من تطوير هذا الدافع وتأثير ذلك على السلوك الإنساني واستخدم مصطلح الإنجاز بمعنى الحاجة والدافع معًا، وقد توصل إلى أن حاجة الإنجاز تتكون من عدة عوامل بما فيها طفولة الفرد، وخبراته المهنية، ونوع المنشأة التي يعمل فيها، وأن هناك ثلاثة أنواع من الدوافع لدى ذوي الإنجازات العالية هي: الحاجة للإنجاز، الحاجة للقوة، الحاجة للاندماج.

توصلت النظرية إلى أن ذوي الإنجازات العالية يتصفون بخصائص وصفات تميزهم عن غيرهم، حيث أنهم يميلون إلى الحالات والمواقف التي تعطي لهم المسؤولية الشخصية في تحليل المشاكل، وإيجاد الحلول، ويشعرون فيها بالتقدير من جراء إتمام العمل بنجاح، ويقومون بإتمام العمل إن هم بدأوا به، ويسعون نحو الأعمال التي تعطيهم أكبر قدر من المعلومات عن مدى إنجازهم، ومدى تحقيقهم للأهداف، أي أنهم يرغبون في التغذية الراجعة العكسية ليكونوا على علم بمستوى الإنجاز لديهم، ويتجهون نحو المخاطرة المحسوبة (المتوسطة) في الأعمال التي يمكن حساب احتمالاتها وتتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، والتي يستطيعون من خلالها إثبات كفاءتهم.

درس هيرزبرج وزملاءه (Herzberg et al., 1959) تأثير الدافع على إشباع الحاجات باستخدام أسلوب الحادث الحرج (Critical Incident) عن طريق توجيه سؤالين، الأول: متى شعرت بأعلى مستوى من الرضا والقناعة في عملك؟، والثاني: متى شعرت بأعلى مستوى من الاستياء وعدم الرضا في عملك؟ وقد أكدت الدراسة على أن عوامل التحفيز ضرورية لتحسين الرضا الوظيفي[5] وأن هذه الدوافع تكون جوهرية في الوظيفة وتؤدي إلى الرضا الوظيفي لأنها تلبي احتياجات النمو وتحقيق الذات.[6]

وأكدت دراسة هيرزبرج وزملاءه (Herzberg et al., 1959) وجود نوعين من العوامل:

1. عوامل صحية (صيانة/وقاية): وهي الظروف الخارجية التي ترتبط بمحيط العمل وبيئته وتعمل للمحافظة على العامل من عدم الرضا عن عمله ويؤدي عدم توافرها أو عدم جودها في بيئة العمل إلى حالة الاستياء وعدم الرضا لدى الموظف ولكنها إن توفرت فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى دافعية قوية للعمل حيث يتم فقط اعتبارها ضرورية لضمان أدنى درجة إشباع للحاجات، وقد تم تحديدها في عشرة عوامل هي: سياسات الشركة وإداراتها، نوعية العلاقات مع المرؤوسين، ظروف العمل، العلاقات مع الزملاء، الحياة الشخصية، نوعية العلاقات التبادلية مع المشرف، الاستقرار في العمل، نوعية الإشراف الفني، الراتب، نوعية المركز والمكانة.

2. عوامل دافعية (عوامل التحفيز): وهي الظروف الداخلية التي ترتبط بجوهر العمل وتتعلق بمحتوى العمل نفسه أو الوظيفة وتعمل إذا توفرت على رفع درجة الدافعية وتحقق مستوى عالي من الرضا إلا أن فقدانها لا يؤدي إلى حالة عالية من الاستياء وعدم الرضا أي أنها إذا لم تتوافر فلن ينتج عن ذلك شعور بعدم الرضا وتشمل: الإنجاز في العمل، التقدير والاعتراف بالإنجاز، مهام العمل وطبيعته ومحتواه، التقدم والترقي في الوظيفة أو العمل، إمكانية النمو والتطور الذاتي (الشخصي)، المسؤولية (الشعور بالمسؤولية). وتمخض عن النظرية نتيجتان، الأولى: أن عوامل عدم الرضا الوظيفي ترتبط بالاحتياجات الخاصة ببيئة ومحيط الوظيفة، والأخرى: أن عوامل الرضا الوظيفي ترتبط بالاحتياجات الخاصة بمحتوى الوظيفة.

قسم كلايتون الدرفير (Alderfer,1969) الحاجات الإنسانية إلى ثلاثة مستويات هي حاجات الوجود (البقاء) (Existence Needs): وهي الحاجات الفسيولوجية والمادية وتشمل أيضًا في المحيط التنظيمي الأجر والمزايا والظروف المادية للعمل. ثم حاجات الارتباط (Relatedness Needs) وهي الحاجات الخاصة بالعلاقات الشخصية مع الآخرين في مكان العمل ويتم إشباعها عن طريق العلاقات الاجتماعية التبادلية والتفاعل الصادق المفتوح. وأخيرًا حاجات النمو (التطور) (Growth Needs) وهي الحاجات التي تتضمن جهود الفرد الموجهة نحو تحقيق التطور المبدع أو الذاتي في الوظيفة وترتكز في تنمية الفرد وتطوره ويتم إشباعها من خلال قيام الفرد بعمل منتج أو إبداعي ينتج عن تولي الشخص لمهام لا تتطلب فقط استخدام الفرد لقدراته بالكامل بل قد تتطلب أيضًا تطوير مقاسات جديدة لديه.

وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ أساسية: الأول: كلما انخفضت درجة الإشباع في أي حاجة من الحاجات الثلاثة كلما زادت الرغبة والطلب على إشباعها. والثاني: كلما تم إشباع حاجات المستوى الأدنى كلما زادت الرغبة في إشباع حاجات المستويات الأعلى. والثالث: كلما قلت درجة إشباع حاجات المستويات الأعلى كلما اتجهت الرغبة إلى زيادة إشباع المستويات الأدنى. اعتمدت النظرية على مدخل الرضا والتقدم، وأيضًا عنصر الإحباط والنكوص (الارتداد) عكس ماسلو الذي أعتمد مدخل الرضا والتقدم فقط، بمعنى أن الفرد عندما يصاب بالإحباط في محاولته إشباع حاجات معينة في المستويات العليا فإنه يتجه بالنكوص إلى إشباع حاجات أخرى في المستويات الأدنى. كما ترى إمكانية وجود أكثر من حاجة نشطة في نفس الوقت ومن مستويين مختلفين، وهو ما لا يراه ماسلو. ويوضح الشكل التالي تقاطع المستويات في نظريات الحاجات.

صراع الدور (Role Conflict) يحدث عندما تكون هناك مطالب غير متوافقة مفروضة على الشخص فيما يتعلق بوظيفته أو منصبه[8]. وغموض الدور (Role Ambiguity) يشير إلى عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المتوقعة من الفرد في سياق معين، سواء كان ذلك في العمل أو الحياة الشخصية. هذا الغموض يمكن أن يؤدي إلى الارتباك، الإحباط، وانخفاض الأداء. وقد تم التعرض لجذور التوتر التنظيمي وآثاره النفسية من خلال الاهتمام بتضارب الأدوار، وغموضها، بشكل بالغ الأهمية في الخطاب التنظيمي والنفسي منذ أن نشر رالف كان وزملاؤه (Kahn et al., 1964) دراستهم حول التوتر التنظيمي، فقد أشارت الدراسة إلى أن الموظفين الذين يعملون في سياقات تتسم بغموض الأدوار أو تضارب التوقعات يعانون من توتر نفسي وسلوكي شديد، يؤثر على سلوك الموظف الوظيفي، واستعداده للبقاء في الشركة، وعلى قدرته على الأداء. وتؤكد الدراسة على أن صراع الدور يظهر عندما يضطر الموظف إلى أداء مهام متضاربة، أو عندما يتلقى تعليمات متضاربة من أكثر من مصدر سلطة داخل المنظمة، على سبيل المثال، عندما يستلم الموظف أمر من مديره المباشر باتباع إجراء معين، بينما يصدر مشرف آخر أمرًا مختلفًا فإن هذا يخلق صراعًا عند الفرد لا يُربكه فحسب، بل يضعه أيضًا في موقف نفسي مضطرب، نتيجة صعوبة إرضاء جميع الأطراف مما يجعله يتخذ قرارات لا يكون متأكدًا منها.

أما غموض الدور فإنه يحدث عندما لا يكون الدور واضحًا للفرد بشأن ما هو متوقع منه أو كيفية تقييم أدائه. فعندما يعمل الموظف بجد ولكنه لا يعرف ما إذا كان يؤدي عمله بشكل صحيح، أو حتى ما إذا كانت طريقة عمله صحيحة وفقًا لنشاط الشركة، فإن هذا يؤدي إلى الارتباك الذي يصاحبه الشعور بالخسارة، وكذلك فقدان الاتجاه، حتى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض في الكفاءة الذاتية، ويبدأ الموظفون في التشكك في قدراتهم، وأدائهم، لأنهم لا يتلقون التوجيهات المناسبة ولا يدركون حتى ردود الفعل السليمة. هذه المشاكل مجتمعة تؤثر على البيئة النفسية الصحية في بيئة العمل لأنها ترتبط بالقلق المتزايد، وانخفاض الرضا الوظيفي، وزيادة احتمالية الانسحاب أو ترك الوظيفة. يؤدي التعرض المزمن للصراع والغموض إلى محو الشعور بالاستقرار المهني ويؤدي إلى الإرهاق المعرفي والعاطفي، مما يؤثر على العلاقات الشخصية للفرد داخل الشركة وخارجها. هذه المفاهيم كانت نقطة محورية في تطوير نماذج الإجهاد المهني وجذبت الباحثين والممارسين إلى أهمية التصميم التنظيمي والحاجة إلى توفير وظائف واضحة وتوقعات مستقرة من أجل تحقيق بيئة عمل صحية ومستقرة.[9]

فيما بعد، كشفت دراسات أخرى في نفس السياق أهمية البيئة النفسية الصحية في التنظيمات وذلك عندما استخدم مصطلح «السلامة النفسية» لأول مرة من قِبل الباحثة آمي إدموندسون (Edmondson,1999) عند توضيح أن فرق العمل التي تتمتع بأمان نفسي كبير تكون أيضًا أكثر مرونة، وأكثر قدرة على الصمود في وجه التغيير، وأقل عرضة للفشل التنظيمي. وأن الأماكن التي يشعر فيها الأفراد بالأمان النفسي تزداد الثقة، ويزداد تبادل المعرفة، ويتحسن أداء المجموعة.[10]

طرح جريج أولدهام وريتشارد هاكمان (Hackman & Oldham, 1976) نظريتهما الشهيرة عام 1976 في مقالة بعنوان «الدافع من خلال تصميم العمل: اختبار النظرية» والتي سعوا من خلالها إلى استكشاف قوة تصميم المهام كقوة نفسية مؤثرة على العاملين. وقد عرفت باسم «نظرية خصائص الوظيفة» أو «نموذج الأبعاد الوظيفية الجوهرية» وقد شكّلت هذه النظرية نقلة نوعية في فهم الدافعية، التي لم تعد تُفسّر من خلال دوافع خارجية بحتة كالمكافأة أو الأجر، بل أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتجربة العمل نفسها.

ترى النظرية أن هناك خمس خصائص وظيفية «أساسية» جوهرية في تصميم المهام تتضمن: (1) تنوع المهارات: (مهام العمل عالية المهارات تتيح للموظفين استخدام مجموعة من القدرات المعرفية أو البدنية، مما يجعل العمل أكثر تحديًا وأقل مللًا). (2) هوية المهمة: (شعور الفرد بترابط مهمته ككل، والذي يمكن رؤيته من البداية إلى النهاية وهذا يعزز شعوره بالإنجاز). (3) أهمية المهمة: (تأثير العمل على حياة الآخرين أو على الأهداف الشاملة للمنظمة، مما يضفي على الجهد بُعدًا إنسانيًا وأخلاقيًا). (4) الاستقلالية: (تتيح للموظفين حرية تحديد كيفية وتوقيت إنجاز العمل، مما يزيد من شعورهم بالمسؤولية). (5) التغذية الراجعة: (يتعرف من خلالها الموظفون على نتيجة أدائهم فورًا، مما يدفعهم إلى التعلم والتطور المستمر). هذه الخصائص الخمس لها آثار مباشرة على التجارب النفسية للعاملين في مكان العمل من خلال ثلاث حالات نفسية (المعنى المُكتسب، والمسؤولية المُكتسبة، ومعرفة النتائج). وهذه التجارب عندما تكون إيجابية تُولّد خمس نتائج إيجابية متعلقة بالعمل (مستويات أعلى من الرضا، دافعية ذاتية، انتماء، أداء، وانخفاضًا في معدلات التغيب والانقطاع).[11]

لاحقًا، أضاف هاكمان وأولدهام متغيرًا شرطيًا إلى هذه العلاقة هو الاستعداد للنمو، أي رغبة الفرد في التطوير المهني. وجادلا بأن الأثر الإيجابي لتصميم الوظائف لا يتحقق إلا عندما يمتلك الموظف دافعًا داخليًا للنمو والتعلم. وبالتالي، تُشكّل هذه النظرية نموذجًا عمليًا وحكيمًا لإعادة النظر في تصميم الوظائف داخل المؤسسات. فهي لا تدعو فقط إلى تحسين ظروف العمل، بل أيضًا إلى إعادة تصميم مهام العمل نفسها لتكون أكثر تطلبًا ومكافأةً ومسؤولية. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين جودة الأداء، والأمن الوظيفي، وزيادة رضا الموظفين.

في عام 1980، قدّم هاكمان وأولدهام (Hackman & Oldham, 1980) الصيغة النهائية لنظرية خصائص الوظيفة في كتابهما «إعادة تصميم العمل»، وتضمنت التغييرات الرئيسية للنظرية إضافة متغيرين مُعدّلين جديدين هما: المعرفة والمهارة والرضا عن السياق، وإلغاء متغير نتائج العمل المتعلقة بالتغيب والانقطاع الوظيفي، وزيادة التركيز على الدافع الداخلي للعمل. كما أُزيلت أو أُعيدت تسمية العديد من متغيرات النتائج.[12]

أحدث الباحثان تاجفيل وتيرنر (Tajfel & Turner, 1979) ثورةً في المعرفة العلمية بالهوية والانتماء من خلال نظريتهما «الهوية الاجتماعية» التي وسّعت فكرة أن الفرد يعرّف نفسه ككيان مستقل، حيث أكدت النظرية أن الأفراد لا يُعرّفون أنفسهم بناءً على السمات الشخصية التي تُحدد هويتهم فحسب، بل بناءً على انتمائهم إلى فئات اجتماعية أوسع كالجماعات العرقية والدينية والمهنية والتنظيمية، ومن ثم يتم تحديد الهوية الاجتماعية لكل مجموعة ثم المقارنات بين المجموعات، ودائمًا تكون التي ننتمي لها ذات المجموعة الإيجابية وهو ما يشعرنا بالثقة والفخر وحب الانتماء للمجموعة.

وفقًا لهذه النظرية، الانتماء إلى جماعة يغرس لدى الفرد شعورًا بالفخر، ويزيد من تقدير الذات لديه، ويدفع الأفراد إلى تبني سلوكيات تُفيد الجماعة، وإعلان ولائهم لها. إلا أن لهذا الانتماء عواقب غير محمودة، فتحديد الهوية لدى الأفراد داخل جماعتهم يتضمن من جهة أخرى تحديد هويات الأفراد الآخرين خارج الجماعة، وهنا يتجلى الميل الطبيعي لمحاولة الأفراد في تمييز الهوية بين داخل الجماعة وخارجها، مع تفضيل تلقائي - وأحيانًا لا شعوري - لأعضاء نفس الجماعة، التي يصاحبها نظرة ازدراء أو شك تجاه الأفراد من الجماعات الأخرى. لا يقتصر هذا النهج الفكري على البيئة الاجتماعية العامة فحسب، بل يمتد إلى بيئات العمل. ففي المؤسسات، غالبًا ما تُنشأ مجموعات فرعية بناءً على الأقسام أو التخصصات أو حتى الثقافات الوطنية. وقد يؤدي هذا إلى تشكيل تحالفات داخلية غير رسمية، مما يؤدي إلى تحيز في تخصيص الموارد أو التعاون أو حتى تقدير الجهود. وهكذا، تتحول الهوية الجماعية من أداة لتوليد الولاء إلى أداة قد تُعيق العدالة التنظيمية وتؤثر سلبًا على تماسك فريق العمل ككل. لذلك، فإن الإلمام بنظرية الهوية الاجتماعية يُعد متطلبًا عمليًا للمديرين والقادة الراغبين في تطوير بيئة عمل تُقدِّر التنوع وتُجنّب التشرذم والتفكك غير المنظور في جماعة العمل الواحدة. إن فهم مثل هذه الديناميكيات الاجتماعية يُمكن أن يُساعد في بناء سياسات تُعزز الشمول التنظيمي والتماسك المؤسسي، وتُقلل من التحيز، وتُشجع على تعاون أكثر أصالة وفعالية بين أعضاء التنظيم أو المؤسسة.

فكرة الإرهاق المعرفي قد تبدو جديدة، إلا أنها في الواقع تُثير أسئلةً عتيقة ومستمرة حول مدى قدرتنا على التحكم في النفس واتخاذ القرارات. وفي عام 2000 تم طرح نظرية رائدة من قبل عالم النفس روي باوميستر زملائه (Baumeister, Bratslavsky, Muraven & Tice, 2000) مفادها أن قوة الإرادة ليست موردًا لا ينضب؛ بل هي أشبه بعضلة عقلية، كلما استخدمناها بكثرة ازداد إرهاقها وكلما احتاجت وقتًا أطول لاستعادة عافيتها.

وفقًا لهذه النظرية، عندما يضطر الفرد إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المتتالية، أو مواجهة عدة إغراءات في نفس الوقت خلال فترة قصيرة، تبدأ طاقته العقلية بالتناقص؛ هذا يجعله أكثر عرضة لفقدان سيطرته على نفسه لاحقًا. هذه الظاهرة المعروفة باسم «استنزاف الأنا»، تُلقي الضوء على العديد من السلوكيات اليومية مثل: صعوبة التركيز بعد يوم عمل مضن طويل، واتخاذ قرارات متسرعة، أو مواجهة صعوبة في ضبط انفعالاتنا. الجاذب في هذه النظرية يكمن في أنها توضح كيفية ربط عملياتنا العقلية الداخلية بأفعالنا الخارجية، خاصةً في البيئات التي تتطلب جهدًا معرفيًا كبيرًا، مثل العمل أو المدرسة، وهذا يساعد في تفسير سبب إخفاقنا أو تصرفنا باندفاع غير محسوب بعد يوم حافل بالاجتماعات والعمل الشاق، أو لماذا تبدو بعض المهام البسيطة أمرًا شاقًا بعد مواجهة سلسلة من التحديات الذهنية الصعبة. على الرغم من أن الدراسات اللاحقة شككت في هذه النظرية، وخاصةً فيما يتعلق بما يمكن أن يساعد في استعادة قوة الإرادة أو الحفاظ عليها، إلا أن فكرة «قوة الإرادة المحدودة» لا تزال تُشكّل إطارًا أساسيًا لفهم كيفية تأثير الطاقة الذهنية على سلوكنا. كما أنها ألهمت مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين إدارة الوقت، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وخلق بيئات عمل أكثر دعمًا.

أحدثت كارول دويك (Dweck, 2006) ثورة في جوهر نظرتنا للمواهب والقدرات البشرية، عندما جاءت في كتابها (العقلية: علم النفس الجديد للنجاح) برؤية جديدة لتنمية القدرات وتحفيز النجاح في بيئة العمل. إن ما قدمته في نظريتها «عقلية النمو» يتعارض تمامًا مع كان سائدًا في العالم بأن العقلية ثابتة تجاه الموهبة والقدرات ثوابت، وأنه لا يمكن تطويرها أو تغييرها. فبينما ترى العقلية الثابتة الفشل على أنه عدم كفاءة أو نهاية المطاف، تنظر عقلية النمو إلى الفشل كفرصة للتعلم ووقت للبدء من جديد. كان طرح نظرية عقلية النمو أن القدرة والموهبة يمكن تطويرهما بالجهد والتجريب والتغذية الراجعة. هذا التحول في فهم العقلية له تأثير قوي على كيفية تعامل الأفراد مع الفشل والانتكاسات. وفي مكان العمل، تُعدّ هذه العقلية أداة فعّالة للتطوير المهني، وإلهام ريادة الأعمال، والقضاء على خوف الموظفين من الامتحان والنقد، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإبداع. ومن خلال تبني عقلية النمو يمكن للشركات إرساء ثقافة عمل تكيفية تتطلب التعلم المستمر والتكيف مع التغيير، مما يعزز من نمو الموظفين ونجاح الشركة.

في عالم العمل الحديث المزدحم، يتعرض الموظفون لضغوط أكثر من أي وقت مضى، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية وكفاءتهم. وفي ذات الصلة، نجد أن من أفضل النماذج لدراسة كيفية تفاعل هذه الضغوط مع أنظمة دعم العمل هو نموذج متطلبات وموارد الوظيفة الذي وضع لفهم التوازن بين الضغط والدعم في بيئة العمل، ينص هذا النموذج الذي وضعه باكر وديمروتي (Bakker & Demerouti, 2007) ينص على أن الأداء الوظيفي والضغوط يعتمدان على مدى وجود توازن بين ما يُفرض على الموظف (المتطلبات) والموارد والدعم المُقدم له (الموارد). متطلبات العمل هي أي شيء يتطلب جهدًا بدنيًا أو عقليًا، مثل ضغوط اقتراب المواعيد النهائية، أو العمل الدؤوب، أو مواجهة عقبات جسيمة. عندما تتراكم هذه الضغوط في غياب الموارد التي تحقق الدعم الكافي، فإنها تُسبب الإرهاق، وفقدان الحافز، وحتى الانفصال عن العمل. هذا النموذج يفترض أيضًا أن الموارد المتاحة للموظفين يُمكن أن تُخفف الضغوط بشكل كبير، مثل دعم الآخرين، وترتيبات العمل المرنة، أو فرص الترقي في الوظيفة. والأهم من ذلك، أن هذه الموارد لا تُخفف من حدة التوتر فحسب، بل يُمكنها أيضًا تحويل المشكلات إلى تحديات للنمو المهني والشخصي. فالوضع الذي يشعر فيه الموظفون بامتلاكهم الموارد اللازمة لتلبية مطالبهم، تُحفّز لديهم تطوير المهارات والنمو الوظيفي والرضا الوظيفي. وبالتالي، فهذا النموذج ليس ثابتًا بل تفاعليًا وديناميكيًا. ويُقدّم نموذجًا واقعيًا وممكنًا لأصحاب العمل والمديرين لبناء بيئات عمل صحية تُحقق نتائج إيجابية لموظفيهم، وتُخفّف من مستويات التوتر، وتُحسّن الأداء والإنتاجية بشكل عام.

نظرية المعالجة (العملية) المزدوجة لها بعد عميق في التاريخ العلمي حيث ميّز سبينوزا (1632-1677) بين العواطف والعقل. وأيضًا اعتقد ويليام جيمس (1842-1910) أن هناك نوعين مختلفين من التفكير: التفكير الترابطي والتفكير الحقيقي. والنظرية بشكل عام تقدم شرحًا لكيفية نشوء الفكر بطريقتين مختلفتين، أو كنتيجة لعمليتين مختلفتين. غالبًا ما تتكون العمليتان من عملية ضمنية (آلية) لا واعية، وعملية صريحة (مُتحكم بها) واعية قد تتغير مع الإقناع أو التعليم. وقد تم استخدام هذه النظرية بشكل واسع في علم النفس (الاجتماعي، الشخصي، المعرفي، السريري)، كما ارتبطت بالاقتصاد من خلال نظرية التوقعات والاقتصاد السلوكي، وأيضًا نجد لها استخدامات في علم الاجتماع من خلال التحليل الثقافي.

مؤخرًا، وفي مرحلة متقدمة من طروحات النظرية قدّم عالم النفس الحائز على جائزة نوبل دانيال كانيمان (Kahneman, 2011) في كتابه الشهير «التفكير السريع والبطيء»،[17] أحد أقوى نماذج النظرية لوصف طبيعة التفكير البشري. حيث أعاد رسم خريطة العقل البشري، حيث أوضح أن الفكر البشري لا يعمل كنظام موحد ومدمج، بل من خلال نظامين عقليين متكاملين يعملان جنبًا إلى جنب وفق خصائص ووظائف مختلفة.

هذا النموذج حدد كيف يعمل العقل بنظامين (سريع، وبطيء) على النحو التالي: النظام ١ (System1) سريع وغريزي وعاطفي، يتضمن تفكيرًا سريعًا وبديهيًا وتلقائيًا دون الحاجة إلى جهد واعٍ، إنه النظام الذي نعتمد عليه في الوظائف اليومية التلقائية، مثل التعرف على الوجه، والاستجابات السريعة للمواقف المفاجئة، أو حتى القدرة على اتخاذ قرارات عفوية. النظام موثوق وسريع ولكنه عرضة للخطأ لأنه يستجيب بناءً على الخبرة السابقة والاستجابة اللحظية ولا يستند على تحليل دقيق. النظام٢ (System2) بطيء وأكثر تدبرًا ومنطقية، ويتطلب المزيد من التركيز والجهد الذهني، ويُستخدم عادةً للتفكير المنطقي، وتحليل البيانات، وحل المشكلات المعقدة، واتخاذ القرارات الواعية. على الرغم من أنه أكثر دقة، إلا أن الأفراد لا ينخرطون فيه عادةً لأنه يُهدر الموارد والطاقة العقلية. ولهذا السبب، نترك عادةً للنظام ١ السيطرة، خاصةً في الظروف التي لا تبدو مُهددة أو مُعقدة ظاهريًا. مع ذلك، يُحذر كانيمان من ذلك، موضحًا أن الاعتماد المُفرط على النظام ١ يُمكن أن يُؤدي إلى انحيازيات معرفية ومُبالغة في التقديرات دون أن نُدرك ذلك. وفق النموذج يميل الدماغ إلى البحث عن اختصارات ذهنية، أو ما يُسمى «الاستدلالات السريعة»، والتي قد تدفعنا إلى استنتاجات خاطئة. وهنا يأتي دور النظام ٢ ليس فقط كأداة للتفكير المُتقدم، بل أيضًا كأداة لتصحيح أخطاء النظام ١، شريطة أن نُدرك مواقعها ونمتلك الشجاعة لمعالجتها.

ما يجعل هذا النموذج مهمًا للغاية، هو أنه لا يُفسر طريقة تفكيرنا فحسب، بل يكشف أيضًا عن مصدر الانحيازيات المعرفية التي تُوجه خياراتنا في الحياة اليومية، وفي عالم الشركات، وحتى في العلوم والسياسة. إن فهم هذا النموذج يفتح المجال لمزيد من التحقيق في عملية صنع القرار ويوفر إطارًا يسمح للأفراد والمؤسسات بالتحكم في أنماط التفكير والافتراضات وتحسين جودة القرارات التي يتخذونها.

عندما نُقيّم قرارات الآخرين، نجد أن عقولنا تتحيز إدراكيًا وتميل بشدة إلى الحكم على جودة القرارات من خلال نتائجها النهائية، بغض النظر عن جودة عملية اتخاذ القرار نفسها أو الظروف أو المعلومات المتاحة وقت اتخاذها، وبمعنى آخر يميل الناس إلى تقييم القرار بشكل إيجابي إذا كانت نتيجته جيدة حتى لو كان القرار نفسه قد اتُخذ بناءً على معلومات محدودة، أو احتمالات غير مؤكدة، أو حتى دون معرفة إن كانت هذه النتيجة قد جاءت بالصدفة أم لا. وعلى العكس من ذلك، قد يتم تقييم القرار بشكل سلبي إذا كانت نتيجته سيئة، حتى لو كان القرار قد اتُخذ بعناية بناءً على أفضل المعلومات المتاحة.

هذا التحيز المعرفي، معروف باسم تحيز النتيجة (Outcome bias)، وهو أحد أبرز المصطلحات المُفهومة والمُطوّرة في علم النفس المعرفي والسلوك التنظيمي. هذا التحيز يُفسر كيف يخلط الناس، سواءً أفرادًا أو منظمات، بين «قصد» القرار و«نتيجته». فإذا أسفر القرار عن نتيجة سلبية أو غير ناجحة، يُعتبر خاطئًا أو سيئًا، حتى لو كانت البيانات والظروف التي اعتمد عليها متخذ القرار صحيحة ومنطقية وسليمة وقت اتخاذه، والعكس صحيح. بمعنى آخر، تُقيّم جودة القرار بناءً على النتيجة فقط، وليس على العملية التي أدت إليه.

وفق هذا التحيز يُحاسب الأفراد على نتائج خارجة عن سيطرتهم أو على أحداث عشوائية، مما يؤثر سلبًا على مفهوم العدالة التنظيمية ويُضعف قدرة الأفراد والمنظمات على التعلم من أخطاء وتجارب الماضي. وبما أن التركيز يصبح على «ما حدث لاحقًا» بدلًا من المعلومات والظروف المتاحة وقت أو أثناء القرار، فإن من أهم الدراسات المهمة التي أسست إطارًا لفهم هذا التحيز هي دراسة بارون وهيرشي (Baron & Hershey, 1988)[18] التي تتعرض لكيفية تأثير الانحياز الإدراكي على تقييم القرارات والعدالة التنظيمية، وأيضًا دراسة التحيز الرجعي لروس وفو (Roese & Vohs, 2012)،[19] التي ساعدت في توضيح المدى الذي تؤثر به هذه الظاهرة على كيفية تقييمنا للقرارات والسلوكيات، وتلك الدراسات تجعلنا نعيد النظر في أساليب التقييم واتخاذ القرار في بيئة العمل وداخل التنظيمات والمؤسسات.

مع تزايد المطالبات بالتغيير الجذري، يصبح البقاء والنمو أمرًا ضروريًا للتغيير الجذري. من أشهر النماذج المستخدمة في هذا المجال نموذج جون كوتر (Kotter,2012) الذي أسس لخطوات عملية نحو تحقيق تحول مستدام في ثمان خطوات، الذي يقدم إطارًا واضحًا لقيادة التغيير بنجاح واستمرارية. وكما يؤكد كوتر، لا يمكن تطبيق التغيير عشوائيًا أو بالقوة. بل يجب أن يبدأ بخلق شعور بالإلحاح بين أعضاء المنظمة حتى يتبنى الجميع فكرة التغيير. يلي ذلك بناء فريق قيادي موثوق قادر على توجيه الآخرين وتحفيزهم نحو الهدف. يلي ذلك وضع رؤية واضحة، وتحديد مسار المنظمة في المستقبل، ثم إيجاد داعمين لإحداث التغيير. يدرك هذا النموذج ضرورة التغلب على عوائق التنفيذ، وتحقيق نجاحات أولية صغيرة لتحفيز الأفراد وبناء الثقة. ثم تُستخدم هذه النجاحات للحفاظ على استمرارية العملية حتى يصبح التغيير مستدامًا ذاتيًا وجزءًا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة وعاداتها اليومية. وتشير هذه الخطوات إلى أن التغيير الفعال ليس مجرد خطة تقليدية، بل هو عملية نفسية وسلوكية تتطلب التدرج والصبر والمثابرة حتى تتمكن من النجاح والمساهمة على المدى الطويل.

مصفوفة توزيع المسؤوليات هي تمثيل مرئي يربط كل مهمة أو مرحلة رئيسية أو قرار رئيسي في مشروع بالأفراد أو الأدوار المسؤولة عن إنجازها. والشكل الأكثر شيوعًا هو مصفوفة (RACI Responsible, Accountable, Consulted, Informed) حيث أن المسؤول Responsible الشخص أو الجهة التي تقوم بتنفيذ المهمة أو العملية. والمُحاسب Accountable هو الشخص المسؤول عن نجاح المهمة أو العملية بشكل عام، ويتخذ القرارات النهائية، والمُستشار Consulted الشخص أو الجهة التي يتم استشارتها للحصول على رأيها أو خبرتها قبل اتخاذ القرارات (تواصل ثنائي الاتجاه) بينما المُطّلع Informed هو الشخص أو الجهة التي يتم إبلاغها بتقدم العمل أو القرارات المتخذة (تواصل أحادي الاتجاه). والعمل وفق هذه المصفوفة يساعد في تجنب الالتباس وتضارب المسؤوليات، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق، وتضمن فهمًا واضحًا لأدوار ومسؤوليات كل فرد، وتساهم في إنجاز المشاريع بنجاح.

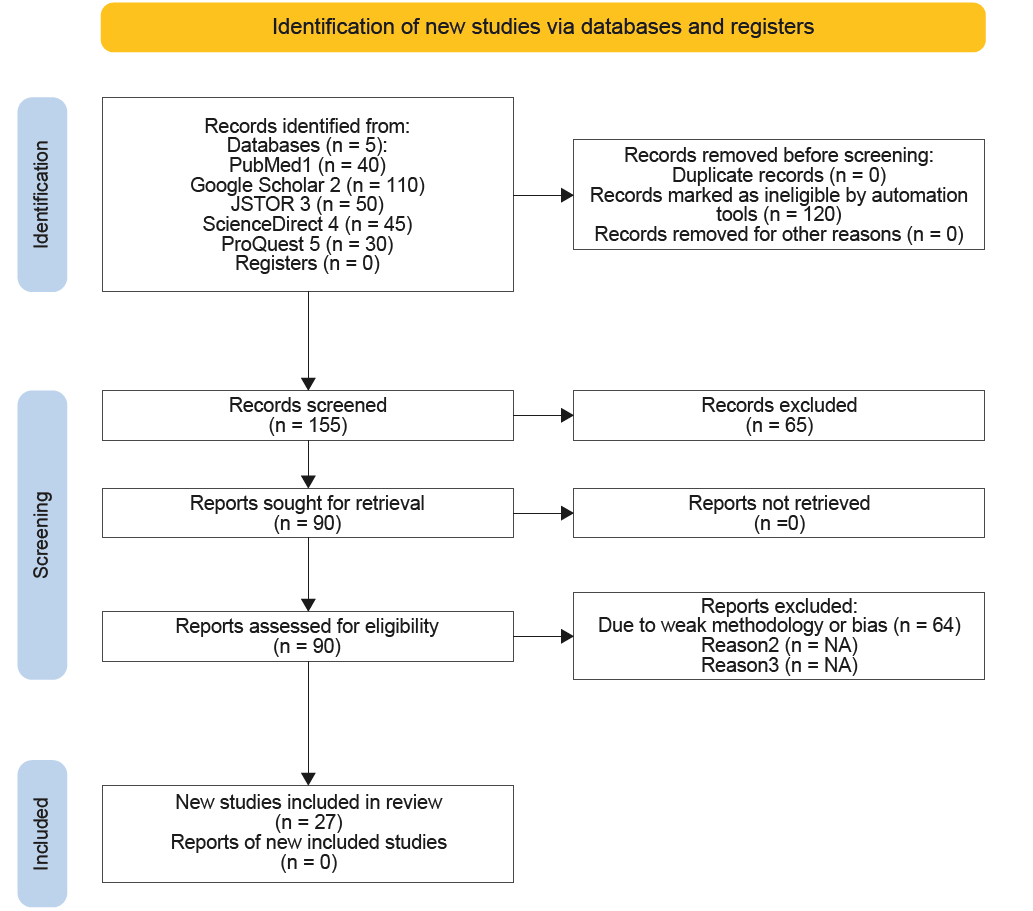

هذه الدراسة، مراجعة منهجية نقدية للإطار النظري (Systematic review & Theoretical framework) بهدف تحليل العلاقة بين الازدواج الوظيفي وجودة اتخاذ القرار لدى القادة الإداريين، واعتمدت إطار عمل تحليلي مُنظم وفق مجموعة من الأدوات البحثية المنهجية الحديثة مثل أدوات: Prisma (عناصر التقارير المفضلة للمراجعات المنهجية والتحليلات التلوية «عملية إحصائية لتحليل ودمج نتائج عدة دراسات متشابهة») وكذلك تم استخدام Rayyan AI (موقع ذكاء اصطناعي يساعد الباحثين في تصنيف وتصفية المقالات العلمية بناءً على معايير محددة، مثل الموضوعات الرئيسية والكلمات الرئيسية)، مع الأخذ في الاعتبار استخدام انحياز مخاطر التماسك (Coherence risk bias).

مع التركيز على الدراسات المنشورة بين عامي (1970-2023)، تم تحديد مصادر البيانات (الدراسات)، ومعايير التضمين والاستبعاد، وتقييم جودة الدراسات، وأساليب التحليل النوعي والكمي للدراسات السابقة. وفيما يلي تفصيل لكل مرحلة من مراحل المنهجية:

تم جمع البيانات من قواعد بيانات أكاديمية رئيسية، شملت:

عوامل التصفية الزمنية: تم تحديد الفترة بين يناير 1970 وديسمبر 2023، مع إيلاء اهتمام خاص للدراسات المنشورة بعد عام 2000 لضمان تضمين الأبحاث الحديثة.

الكلمات الرئيسية المستخدمة في الدراسة شملت:

English: «Role Ambiguity, Dual Employment, Decision-Making Quality, Cognitive Load, Leadership Stress».

باللغة العربية: «الازدواج الوظيفي، جودة اتخاذ القرار، الإرهاق المعرفي، غموض الأدوار».

جدول (1)

الكلمات المفتاحية المستخدمة في البحث

|

المفهوم الأساسي |

أمثلة لكلمات مفتاحية بالإنجليزية |

أمثلة لكلمات مفتاحية بالعربية |

الاستخدام المحتمل لمعاملات البحث (AND/OR) |

|

الازدواج الوظيفي والضغوط المرتبطة به |

Dual Employment, Role Ambiguity, Leadership Stress |

«الازدواج الوظيفي»، «غموض الأدوار» |

«Dual Employment» OR «Role Ambiguity» OR «Leadership Stress» |

|

جودة اتخاذ القرار والحمل المعرفي |

Decision-Making Quality, Cognitive Load |

«جودة اتخاذ القرار»، «الإرهاق المعرفي» |

(«Decision-Making Quality» OR «Cognitive Load») |

بعد البحث الأولي، تم استخراج 275 دراسة، خضعت لثلاث مراحل:

تم تصميم قائمة استخراج البيانات لتجميع المعلومات التالية من كل دراسة:

واجهت الدراسة عدة تحديات:

نتائج هذه المراجعة النظرية والمنهجية تكشف عن صورة معقدة ومتعددة الأبعاد للعلاقة بين الازدواج الوظيفي وجودة اتخاذ القرار لدى القادة. إن هذه النتائج تعزز الاتجاه العام السائد في الأدبيات، الذي يشير بوضوح إلى أن تحمل مسؤوليات متعددة أو العمل في ظل أدوار غامضة يفرض ضغوطًا معرفية وسلوكية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على القدرة التحليلية، وكفاءة صنع القرار، وحتى الصحة النفسية للقادة. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة أكدت أن هذه العلاقة تتداخل فيها عوامل وسيطة ومعدِّلة متنوعة تستحق نقاشًا أكثر عمقًا وتفصيلًا وفق الآتي:

في إطار مقولات نظريات الحاجات الإنسانية المختلفة، وبشكل عام، يمكن اعتبار التوجه نحو الازدواج الوظيفي بحسب نظرية ماسلو (Maslow) أحد أساليب تلبية الحاجات للموظفين الفسيولوجية الأساسية (البحث عن مصادر متنوعة لتغطية النفقات واستجلاب الأموال)، وهي كذلك أحد الميكانيزمات (وسائل دفاع) النفسية التي ينتهجونها لتلبية حاجات الأمان والسلامة لديهم، أما بخصوص مسألة انتشار ظاهرة الازدواج الوظيفي بين القيادات الإدارية على وجه التحديد فسنحتاج إلى مناقشات أكثر عمقًا وموضوعية، فالقيادات الإدارية عادةً تكون في مستوى ودرجة وظيفية رفيعة المستوى لذا فإنها بجانب محاولتها تحقيق احتياجاتها في المستويات الدنيا للهرم (الحاجات الفسيولوجية الأساسية، وحاجات الأمان، والحاجات الاجتماعية) فإنها تركز على الاحتياجات التي في أعلى هرم ماسلو فهي من المفترض أنها تبحث عن تقدير الذات وتحقيق الذات، ولأن القيادات الإدارية تعتقد بأنها ذات قدرة خارقة وأن وصولها للمنصب القيادي يرتبط من مكانتها لدى قياداتها السياسية لذا فإن تعظيم الذات كشعور وحاجة نفسية قد يتطلب منها إثبات أنها قادرة على تبوُّؤ أكثر من منصب وأكثر من عمل. وفي ذات السياق قد تكون رؤية الديرفر (Alderfer) في مسألة حاجات النمو (التطور) (Growth Needs) إضافة جوهرية لتحليلنا هذا، حيث أن حاجات النمو (التطور) تصبح جهودًا موجهة من القيادات الإدارية نحو تحقيق التطور والإبداع الذاتي في الوظيفة والتي لن يتم إشباعها إلا من خلال تولي القيادات لمهام لا تتطلب فقط استخدام قدراتها بالكامل، بل يحتم عليها أيضًا تطوير مقاسات مهنية ووظيفية جديدة تبرز ما تعتقد أنه يوائم قدراتها الخارقة وإمكاناتها العظيمة، بمعنى أن الاتجاه نحو وظيفة قيادية إضافية جديدة يعني تحقيقهم للنمو والتطور المهني، فيصبح النجاح (نفسيًا) لديهم مُفسَّرٌ بانتهاج سلوك يضمن لهم تبوء المناصب القيادية المتعددة.

حول الإنجاز كعامل محفز للازدواج الوظيفي، يمكن أن تعطينا نظرية ماكليلاند (McClelland) التفسير الأكثر قربًا لتبرير اتجاه القيادات الإدارية الدؤوبة نحو تبوء المناصب المتعددة في جهات مختلفة، سواء على المستوى الإداري أو الإشرافي، أو حتى الشرفي، فالقيادات التي لديها فرط في الطموح والذي كان مكبوتًا ترتفع عندها الحاجة للإنجاز، مما يصبح لديها رغبة جامحة وملحة لتحقيق النجاح، وبلوغ الأهداف، وركوب التحديات وتحقيق التفوق، مما يجعل اتجاهها نحو تبوء الأعمال والوظائف المتعددة مرتع مناسب لتفريغ تلك الرغبات والاحتياجات، كما أن المناصب تجعلها تشعر أن لديها القدرة على التأثير في الآخرين ما يجعلها تتجه نحو امتلاك المزيد من القوة كحاجة تستطيع من خلالها ممارسة النفوذ والرقابة على الآخرين، والتأثير على سلوكهم، والسيطرة والتحكم فيهم. لذلك فإنها تسعى للوصول إلى مراكز قيادية متعددة والتشبث بها بحثًا عن تحقيق حاجة امتلاك النفوذ الشخصي الذاتي، من خلال ممارسة النفوذ المؤسسي. أضف إلى ذلك أن بعض القادة لديهم نزوع إنساني وشعور أبوي يحاولون من خلاله احتضان أكبر قدر من المرؤوسين في المنظمات المختلفة لغرض تلبية احتياجهم للاندماج، لأن رغبتهم الجامحة نحو أن يكونوا محبوبين لدى مجموعات أكثر من الناس تجعلهم يتجهون نحو أي عمل تتاح لهم فيه فرصة بناء علاقات شخصية قوية في أكثر من جهة ومؤسسة.

ووفق نظرية الدافعية لهيرزبرج (Herzberg) فإن ممارسة القيادات للازدواج الوظيفي ترتبط بشكل مباشر بمحاولة الوصول إلى أعلى درجة إشباع الرضا الوظيفي من خلال العوامل الدافعية (الإنجاز في العمل، التقدير والاعتراف بالإنجاز، مهام العمل وطبيعته ومحتواه، التقدم والترقي في الوظيفة أو العمل، إمكانية النمو والتطور الذاتي «الشخصي»، المسؤولية «الشعور بالمسؤولية».

أثبتت الأبحاث النوعية التي تستخدم أساليب استكشافية كالمقابلات المُعمقة، ومجموعات التركيز (Focus group) وتحليل دراسات الحالة المتعمّق، وجود آليات نفسية وسلوكية أكثر تعقيدًا ودقة، تتداخل بين ضغوط الازدواج الوظيفي وتثير مجموعة من التحيزات المعرفية المنهجية لدى القادة. فدراسة (Edmondson,1999) التي استخدمت المقابلات النوعية المفتوحة مع 30 من كبار المديرين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وهو قطاع شديد التعقيد وسريع التغير وشديد التنافسية، أن الضغط الشديد والتوتر المزمن الناتج عن تضارب الأدوار، وعدم توافق المتطلبات، وتعدد الجهات التي يتعين تلبيتها، غالبًا ما يدفعهم، دون قصد، إلى الإفراط في استخدام «الاختصارات الذهنية» أو القواعد العامة عند اتخاذهم للقرارات «النظام 1 عند (Kahneman)»، هذه الاختصارات هي استراتيجيات ذهنية مصممة لتقليل المعلومات المتضاربة والمعقدة وتسريع عملية اتخاذ القرار في وقت وجيز بقدرات ذهنية محدودة، وتشمل «الاستدلالات الملحوظة» الشائعة «استدلال التوافر»، حيث يُقدّر القادة احتمال وقوع حدث ما أو حجم معلومة ما بناءً على سهولة استرجاعها من الذاكرة بشكل سريع ومستعجل، ويتجاهلون معلومات أخرى قد تكون أكثر قيمة وأهمية، وأقل قابلية للخطأ والتحيز.

كما ثبت أن تحيز «تأثير القطيع»، أو «عقلية القطيع» يجعل القادة يرضخون لمنظور الأغلبية أو لتأثير مجموعة الأقران عند اتخاذ قراراتهم أو تجعلهم يفضلون القرارات الشعبوية، دون تحليل كافٍ أو دراسة نقدية موضوعية لملاءمتها لسياقهم التنظيمي. إضافةً إلى ذلك، لوحظ تورط بعض القادة فيما يسمى بتحيز الترسيخ «Anchoring Bias»، الذي يبني فيه الأشخاص قراراتهم بشكل كبير على أول معلومة يتلقونها، حتى لو كانت ناقصة أو خاطئة. وفي إحدى الدراسات اعترف ما يقرب من 70٪ من المديرين التنفيذيين انتهاج مثل هذه الأساليب الاختزالية، على الرغم من كونها مريحة في بعض المواقف البسيطة، فإنها كانت في بعض الأحيان وراء خيارات من الدرجة الثانية أو أسوأ عند تطبيقها في قرارات معقدة وصعبة في مشاريع عظيمة واستراتيجية، مثل القيام باستثمارات سيئة التصور وعالية المخاطر، والموافقة على تحالفات استراتيجية تبين فيما بعد أنها غير متكافئة أو ذات أهداف متضاربة، أو إطلاق منتجات وخدمات جديدة في السوق فشلت في إيجاد قبول كافٍ في السوق المستهدف، مما تسبب في خسائر مالية وسمعة خطيرة لشركاتهم.[21]

النتائج السابقة تتوافق تمامًا مع افتراضات «نظرية النظام المزدوج» لـ (Kahneman) المتعلقة بالعمليات العقلية، وتؤكدها تمامًا، حيث أن الضغوط المعرفية وضغوط الوقت الناجمة عن العمل، تدفع الأفراد، حتى القادة المخضرمين، إلى الاعتماد المفرط والأحادي على النظام الأول (System1) (التلقائي، السريع، العاطفي، الحدسي) على حساب النظام الثاني (System2) (المنطقي، البطيء، التأملي، التحليلي)، مما يزيد من احتمالية الوقوع في أخطاء التفكير المنهجي والانخراط في تحيزات فكرية متكاملة كما أن التوجه نحو النظام الأول يُضعف القدرة على التفكير الأخلاقي التأملي، لأن الأحكام تصبح أقل تأملًا وأكثر اعتيادية، وأقل استجابة للعواقب على المدى الطويل.

مما لا شك فيه، إن تعدد الأدوار وتنوع المهام وازدواجية الوظائف لها تأثير سلبي على الصحة النفسية والفكرية للقادة، فالإرهاق النفسي والتوتر المترتب على ذلك يُجبرهم على مواجهة مشاكل عديدة مثل ضعف الانتباه والتركيز، مع الذاكرة المهنية المشتتة بين الاحتياجات المهنية المختلفة. إن ذلك يؤدي إلى استنزاف الأنا لدى الأفراد الذي يرتبط بمواردهم المعرفية المحدودة التي تتشتت بين أمور متعددة يصعب الإلمام بها، هذا الاستنزاف يتحول إلى مشاكل صحية وعضوية تتعلق بوظائف الجسم ذاته.[22] ونجد أيضًا تأكيد على وجود ارتباط بين من يعملون لساعات عمل طويلة وبين مستوى الانتباه والتركيز وجودة النوم.[23] هذا الحمل الزائد يؤدي إلى الإرهاق مما يدفع القادة عادةً إلى سلوك طرق مختصرة عقليًا، دون قصد، من خلال اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على الحدس بدلًا من التفكير الجاد والمنطق المدروس وبالتالي اتخاذ قرارات دون المستوى الأمثل. وهذه العوامل تؤثر على القدرة على معالجة المعلومات بكفاءة ومقارنة البدائل بشكل مباشر، إن ذلك يؤكد على أن ازدواجية الوظيفة لن يكون إلا على حساب جودة القرارات المُتخذة، والتي تكون بالغة الأهمية لمستقبل المنظمة.

في الواقع، بعض الأبحاث أثبتت الدراسات والمراجعات الطبية أن (الإرهاق، والازدواج الوظيفي) يسببان اضطرابًا نفسيًا وسلوكيًا حادًا يُطلق عليه «شلل التحليل». في هذه المرحلة المزمنة من التعب، يُؤجل القادة المُنهكون اتخاذ قرارات بالغة الأهمية حتى مع امتلاكهم معلومات كافية لاتخاذها، أو يُحيلونها بشكل غير مناسب إلى مرؤوسين أقل كفاءة وخبرة. لا يُعزى هذا إلى جهلهم أو اختيارهم، بل لتجنب العبء النفسي والمسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة على اتخاذ قرار قد يكون خاطئًا في حالتهم النفسية المُنهكة.[24] إن التأخير المُستمر والتفويض غير الفعال لا يُعيق أعمال المؤسسة ويُطيل إجراءاتها فحسب، بل يُؤدي أيضًا إلى ثغرات في الإدارة والمساءلة، ويُقلل من مستوى الكفاءة والجودة العامة للرعاية، ويعمل على تقويض ثقة المعنيين بالخدمات على المدى المتوسط والطويل.

ينطوي الازدواج الوظيفي للقادة على قيامهم بمهام إضافية في كل الحالات الطبيعية للعمل، مما يعني ضغوط متزايدة، باعتباره «متطلبات وظيفية» عالية وعندما تتجاوز هذه المتطلبات الموارد المتاحة مثل: الموارد الشخصية من المرونة والطاقة المعرفية، أو الموارد التنظيمية من الدعم والوضوح فإنها تُستنزف طاقة الفرد العقلية والنفسية. هذا الاستنزاف يؤثر بشكل مباشر على الحد من قدرة القادة على ممارسة التفكير النقدي والتحليلي ويُجبرهم على استخدام ردود فعل تلقائية منخفضة.[25] فالعقل البشري، أشبه بعضلة ذهنية محدودة القدرة. ويؤدي الاستخدام المستمر دون راحة مناسبة إلى إرهاق ذهني، مما يقلل من جودة الأداء الإدراكي.[26]

وتُظهر التقارير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO, 2021) أن ما يصل إلى 30٪ من أعلى نسب المديرين التنفيذيين يعانون من الإرهاق الوظيفي، وتزداد هذه النسبة في الوظائف التي تتطلب أكثر من وظيفة واحدة، وتشهد توترًا مستمرًا. يفرض هذا الواقع على المؤسسات واجبًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لإعادة النظر في استراتيجياتها لإدارة المواهب وتطوير القيادات، واتخاذ تدابير أكثر استباقية وتكاملًا لحماية الصحة النفسية والفكرية لقادتها، التي تُعدّ أفضل «رأس مال فكري» للمؤسسة، ومفتاح النجاح المستدام، هذه الظاهرة المعقدة تحتم علينا الاعتراف بالقادة كبشر ذوي قدرات محدودة وهذه خطوةً نحو تطوير بيئات عمل أكثر صحةً وإنتاجيةً، حيث يمكن للقادة اتخاذ قرارات مستنيرة تقود المنظمات إلى نجاح طويل الأمد، وقد أوصت الدراسة بآليات دعم تنظيمي لتعزيز المرونة العقلية لدى القادة وتقليل المخاطر النفسية التي تؤثر على جودة القرارات.[27]

وهذه النتائج تتوافق بشكل كبير مع نموذج (Bakker & Demerouti) الذي يوضح العلاقة بين متطلبات الوظيفة مع الموارد، حيث تُصاغ المهام المختلفة وما يقابلها من متطلبات ذهنية وزمنية في هذا النموذج على أنها متطلبات وظيفية عالية، وعندما تتجاوز هذه المتطلبات الموارد المتاحة للقائد، سواءً موارده الشخصية كالطاقة المعرفية والمرونة، أو الموارد التنظيمية كالدعم والوضوح، فإنها تستنزف الموارد الذهنية والفكرية للقائد وهي تؤثر بالتأكيد على جودة قراراته ونوعها.

هذا النضوب الفكري والذهني للقائد، هو ما أشارت إليه دراسة (Baumeister et al) تحت مسمّى «استنزاف الأنا»، وهو ما يعيق التفكير البطيء، أو التفكير المدروس للنظام 2 كما وصفه (Kahneman)، والذي يعدّ ضرورة ملحة لمعالجة المعلومات المعقدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية العفوية، وبدلًا من ذلك، يعتمد القادة المُرهَقون على نمط التفكير السريع، أو النظام 1، وهو نظام بديهي وتلقائي يعتمد على الخبرة والانطباعات الأولى، لكنه أكثر عرضة للوقوع في أخطاء الصور النمطية والتحيزات المعرفية المنهجية، خاصةً عند مواجهة مشاكل جديدة أو معقدة. وهذا ما أكدته الدراسات النوعية، حيث ذكر مديرو البنوك أن ضغط صراع الأدوار المزمن دفعهم إلى اتباع طرق مختصرة ذهنيًا في كثير من الأحيان، وغالبًا دون وعي منهم.

ومن أمثلة هذه الاستدلالات: استدلال التوافر، حيث تُقيَّم أهمية المعلومات بناءً على مدى سهولة استرجاعها من الذاكرة؛ وتأثير القطيع، حيث يُؤخذ رأي الأغلبية دون تدقيق نقدي كافٍ؛ وتحيز الترسيخ، حيث يكون الاعتماد على المعلومات الأولى الواردة كبيرًا جدًا. وقد اعترف ما يقرب من 70٪ من هؤلاء المديرين بأن هذه الأساليب، على الرغم من فعاليتها في الحالات البسيطة، إلا أنها في المشاريع الاستراتيجية أدت إلى اتخاذ قرارات غير مثالية.[28]

صراع الدور (Role conflict) يصبح ملازمًا للأشخاص الذين يجدون في أنفسهم رغبة عارمة أمام اتجاهات مختلفة عندما يكون مطلوبًا منهم الاستجابة للعديد من الحالات التي يشغلونها.[29] وبهذا فإن صراع الدور يصبح متلازمة لعدم اليقين عند تحديد المهام، أو غموض وتضارب الأدوار، أو تعدد المسؤوليات، ويؤدي إلى تناقض وتضارب بين ما يتوقعه القائد وما يُفترض وجوده، مما يُسبب لديه الإحباط، ويُضعف لديه الثقة، ويؤثر سلبًا على أدائه المُحتمل.[30]

وعندما يبدأ الصراع بين الأدوار بسبب الرغبة في تحقيق النجاح، وبسبب الضغط الواقع على الفرد نتيجة مطالبتين ضخمتين ومتعارضتين فإن آثار صراع الأدوار ترتبط بخصائص الشخصية الفردية،[31] مما يؤدي إلى صراع في خصائص الشخصية الفردية ذاتها وذلك عندما تتعارض جوانب من شخصية الفرد مع جوانب أخرى من شخصيته[32] وهذا في محصلته النهائية يؤثر بالتأكيد على جودة القرارات.

وتشير نظرية الهوية الاجتماعية (Social identity theory) إلى أن ازدواجية دور القائد، أو عدم اليقين بشأن تحديد الدور الرئيسي الأول في التنظيم، يمكن أن يُضعف شعور القائد بالانتماء والهوية تجاه فريقه الرئيسي، هذا الضعف يمكن ملاحظته في الهوية الكلية لمجموعة العمل، وخاصة في عملية اتخاذ القرارات، حيث يصبح القائد أقل استجابةً للمصالح والأهداف الجماعية للمجموعة، وأكثر استجابةً للأهداف الشخصية أو غيرها من أهداف الدور.[33]

في ذات السياق، أشارت دراسة أجريت في قطاع التعليم العالي كأحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد على جودة القيادة الأكاديمية، إلى أن اتخاذ القرار مع عدم اليقين عند القادة الأكاديميين مثل العمداء ورؤساء الأقسام الذين يُؤدون مهام تدريسية مكثفة، وتوقعاتٍ ضخمةٍ من الأبحاث والنشر، وتقديم المشورة لأعدادٍ كبيرةٍ من الطلاب، ومتطلباتٍ إداريةٍ وماليةٍ مُلحةٍ بشكل متزايد يرتبط ارتباطًا إحصائيًا مباشرًا وهامًا بانخفاضٍ عامٍّ في معدلات رضا الطلاب، والذي وصل إلى 25٪ في بعض المؤسسات، هذا التراجع الحاد في رضا الطلاب يُعزى إلى انخفاض جودة قرارات تطوير المناهج الدراسية لتلبية متطلبات سوق العمل، والتوزيع الفعال لموارد التعليم (مثل المختبرات والمكتبات وتكنولوجيا التعليم)، والتوفير الفعال للمشورة الأكاديمية الكافية والمناسبة والإرشاد الطلابي،[34] وبالتأكيد أن الغموض والانفصال في مسؤوليات القائد الأكاديمي يؤدي إلى استبعاد بعض أهم جوانب مصالح الطالب لصالح مسؤوليات أخرى قد تكون أكثر إلحاحًا لدى القائد الأكاديمي، والذي ينعكس على حساب جودة الخريجين وسمعة المؤسسة.

ظاهرة انتشار المسؤولية (ظاهرة اجتماعية نفسية) تنتشر بشكل كبير عند الأشخاص الذين لديهم أكثر من مسؤولية تشتت جهودهم وتركيزهم، حيث يقل احتمال تحمل الشخص مسؤولية الفعل أو الامتناع عنه، عندما يوجد آخرين يعتد بهم في إطار العمل الواحد،[35] فوجود قائد تتوزع جهوده وموارده الذهنية والجسدية على أكثر من جهة تجعله يركن إلى أشخاص كوكلاء يحلون مكانه وهم بدورهم يعتبرون المسؤولية خارج صلاحياتهم مما يعني انخفاض مسؤولية الفعل التي يشعر بها كل عضو في المجموعة عندما يكون جزءًا من مجموعة تتنازع الاختصاص والمهام.[36] وهنا يكون القرار المرتبط بالأداء في أضعف حالاته وفي بعض الأحيان يتم إهمال اتخاذ قرارات مصيرية أو التأخر فيها نتيجة انتشار المسؤولية أو اعتماد القادة على أشخاص غير أكفّاء.

ومن منظور آخر، كشفت دراسة ميدانية أجريت في مجال الطب (كمهنة عالية المخاطر تتميز بقرارات حساسة ومصيرية) أن الأطباء والمسؤولين الطبيين الذين يمارسون أكثر من نشاط ثانوي (إداري أو أكاديمي أو استشارات خاصة) بالإضافة إلى واجباتهم السريرية الأساسية، يعانون من تراجع حاد ومقلق في جودة القرارات السريرية والتشخيصية. حيث وُجد أن الأطباء الذين تجاوزت أسابيع عملهم 60 ساعة نتيجة لتراكم نوبتي عمل قد ارتكبوا أخطاء تشخيصية (أي خطأ في التشخيص أو تأخر التشخيص أو إغفال التشخيصات التفاضلية الرئيسية) وعلاجية (أي جرعة غير مناسبة أو إغفال تفاعلات دوائية محتملة) أكثر بنسبة 18٪ من زملائهم الذين عملوا لساعات عمل قياسية ومعقولة ومقبولة مهنيًا. والأخطر من ذلك، شهدت هذه الدراسة زيادة مقلقة في اعتماد هؤلاء الأطباء المرهقين في قراراتهم على الحدس الشخصي والخبرة الشخصية غير المختبرة أو القصصية، بدلًا من الالتزام الصارم ببروتوكولات الطب القائمة على الأدلة والمبادئ التوجيهية السريرية المقبولة عالميًا. وهذا يعرض سلامة المرضى للخطر ويزيد من خطر حدوث آثار جانبية.[37]

وفي دراسة على عينة من 500 مدير في قطاع التكنولوجيا سريع التغير والديناميكي وُجد أن المديرين الذين يتعرضون لضغوط من متطلبات وظائفهم أو هيكلهم التنظيمي للتعامل مع عدة مشاريع متزامنة، والتي تتنافس عادةً على نفس الموارد المحدودة (المالية والبشرية والزمنية)، ارتكبوا أخطاءً جسيمة بنسبة 35٪ أكثر في القرارات ذات العواقب النهائية، مثل توزيع الموارد، أو دخول الأسواق، أو تطوير منتجات رائدة. لم تتشكل طبيعة الاختيار النهائي من خلال طبيعة الاختيار فحسب، بل أيضًا من خلال كيفية اتخاذهم للقرار. أمضى هؤلاء القادة وقتًا أطول بنسبة 20٪ في التفكير، لمعرفة المزيد، ووزن الخيارات والتوفيق بينها قبل اتخاذ القرار. لم يكن هذا التأخير دائمًا نتيجة لعمق التحليل؛ بل كان في الواقع عادةً علامة على التردد والإرهاق الذهني وقلة التركيز بسبب الانشغال بعدد لا يحصى من الوظائف. وقد عبر الخبراء عن هذه الآثار المعقدة في مصطلحات نموذج متطلبات الوظيفة والموارد (JD-R)، مفترضين أن زيادة تعدد المهام وما يرتبط به من متطلبات ذهنية وزمنية تفرض عبئًا عميقًا ودائمًا على الموارد العقلية والفكرية القيّمة للقائد (مثل الانتباه الانتقائي والمستقر، والذاكرة العاملة، والعمليات التنفيذية عالية المستوى مثل التخطيط والتنظيم والمراقبة الذاتية).[38]

إن الازدواج الوظيفي لدى القادة يؤدي إلى استنزاف مواردهم العقلية مما يُعيق بشدة القدرة على التفكير الهادئ والمدروس وفق ما فسّرته نظرية النموذج الثنائي للمعالجة الإدراكية (System1,System2) وهو النظام الذي يتطلب جهدًا عقليًا دؤوبًا ومكثفًا وتحليليًا، والذي يعد ضروريًا لاتخاذ القرارات المعقدة غير التلقائية والاستراتيجية. في المقابل، القادة متعددو المهام يعملون في ظل قيود الوقت نتيجة تشتت مهامهم وأعمالهم فيستخدمون التفكير السريع التلقائي والبديهي الذي يعتمد على الخبرة والانطباعات الأولى، فتصبح قراراتهم عرضة للأخطاء النمطية والتحيز المنهجي في التفكير، لا سيما القرارات في الظروف الجديدة أو المعقدة.

تؤكد نظرية تضارب وغموض الدور على أن الواجبات المزدوجة للقائد يمكن أن تخلق صراعًا وإحباطًا يضعف الثقة والأداء مما يعني أن آثار الازدواج الوظيفي للقائد تؤثر على أداء الفريق والأداء التنظيمي العام. ولأن المنظمات تقوم على أسس راسخة، ومن أهمها على الإطلاق مسألة تحديد المسؤوليات والأدوار بوضوح، فإن ظهور قيادة متعددة المسؤوليات في منظمات مختلفة يؤدي تلقائيًا إلى الإخلال بمبدأ توزيع الأدوار.[39] وبحسب نظرية مصفوفة توزيع المسؤوليات (RACI) فإن تحديد المسؤوليات والأدوار تلعب دورًا مهمًا في تقليل الغموض داخل التنظيمات وتعمل على تعظيم فعالية العمليات والأنشطة فيها. كما أن تحديد المسؤوليات إن أضحت ثقافة تنظيمية فإنها تُوفر أولويات واضحة ومتوائمة مع موارد القادة مما تُقلل من الضغوط عليهم.[40]

لقد أثبتت أبحاث متعددة المستويات أن التأثير السلبي للازدواج الوظيفي يشمل أيضًا فرق العمل والمنظمات بشكل عام، ويؤدي إلى تشويه واسع لديناميكيات العمل، وأيضًا يؤذي بشكل كبير معنويات الموظفين، مما يضعف عمومًا أداء المنظمة. ففي دراسة (Edmondson, 2018) لحالة لشركة تصنيع متعددة الجنسيات كبيرة تعمل في أسواق متعددة، وُجد أن غموض أو تضارب الأدوار، والاختصاصات، عند المديرين المتوسطين للفرق متعددة الوظائف ومتعددة الجنسيات أدى إلى تضارب حاد ومزمن في الأولويات والتوجيهات المتضاربة التي تم إبلاغها للموظفين، فقد أفاد ما يقرب من 40٪ من الموظفين في هذه الفرق بتلقيهم أوامر متضاربة أو حتى متناقضة لأهداف مشتركة من مديرين مختلفين يعملون في مراحل مختلفة من نفس المنتج أو المشروع. أدت هذه التناقضات، بالإضافة إلى ارتباك التواصل وقنوات التعليمات، وهذا لم يؤدِ فقط إلى إحباط الموظفين وانخفاض معنوياتهم، بل أدى أيضًا إلى تأخيرٍ كبيرٍ في إصدار منتجٍ جديدٍ بالغ الأهمية كان من الممكن أن يُعزز تنافسية الشركة بشكلٍ كبير مما أفضى إلى خسائر مالية مباشرة (مثل تكلفة إعادة العمل، وتكلفة الفرصة الضائعة) وخسائر مالية غير مباشرة (مثل الإضرار بسمعة العلامة التجارية، وفقدان حصة السوق) قُدِّرت بحوالي 20 مليون دولار.[41]

كما وُجد أن غموض الدور، أو الإرهاق الذهني لدى القادة يؤجل عندهم اتخاذ القرارات، ويؤدي في الغالب إلى نزوع القائد إلى أحد أمرين: إما التفريط في تفويض السلطة للمرؤوسين أو الإفراط في منعهم حقهم من تسيير أنشطتهم وأعمالهم بشكل طبيعي وسلس، ذلك لا يمنع المرؤوسين من التمكين الإداري فقط، بل إنه أيضًا يُعدّ تهرّبًا من القائد تجاه المسؤولية، واتهام مباشر له بعدم القدرة على التركيز، وهذا في نهاية المطاف يبني ثقافة من عدم اليقين والارتباك في مكان العمل، ويضعف ثقة المرؤوسين بقائدهم.[42]

وقد ثبت أن استمرار الازدواج الوظيفي للقائد له عواقب تنظيمية متفاوتة، مثل انخفاض الأداء العام للفريق، وارتفاع مستويات إحباط الموظفين، وارتفاع معدل دوران الموظفين في محاولة لإيجاد ترتيبات عمل أكثر تنظيمًا وقابلية للتنبؤ.[43] وقد تم التأكد من أن الغموض المتعلق بأدوار القادة الأكاديميين ارتبط بانخفاض رضا الطلاب، وانخفاض جودة تطوير المناهج الدراسية.[44]

من منظور آخر، لا بد لنا من مراعاة الرؤية من منظور بعض القادة الإداريين حول بعض الفوائد والمزايا التي تُستجلب من الازدواج الوظيفي، فهم يرون أن العمل الإضافي يخلق أمامهم فرصة لإثبات مهاراتهم في إدارة الوقت والتخطيط، أو في تجربة مجالات جديدة لإظهار قدراتهم العظيمة وإمكاناتهم القصوى، وبالتأكيد هم يعتقدون أن ذلك قد يثري سيرتهم الذاتية، أضف إلى ذلك ما ذكرناه مسبقًا، في أن لذلك دور مهم في تحقيق استقرارهم الاقتصادي وفي تحقيق مصالحهم الشخصية.

وفي ذات السياق، وجدت دراسة أن العمل الإضافي، طالما كان تطوعيًا، وعملًا نابعًا من الحب، يمكن أن يعزز الرضا الوظيفي العام، بالإضافة إلى أن له دور في بناء وصقل المهارات في العديد من المجالات، مما يجعل الموظف ماهرًا ومتعدد المهارات.[45]

الموضوعية والإنصاف العلمي، يُحتّمان علينا ملاحظة أن ظاهرة الازدواج الوظيفي ليست سلبية وقاتمة على المطلق، وأن نذكر أن بعض نتائج الأدبيات والدراسات وإن كانت قليلة مقارنة بالعدد الأكبر الذي يؤكد الجانب السلبي للازدواج الوظيفي لدى القادة قد أوردت أنها ليست بالضرورة سيئة أو قاطعة، حيث ظهر أن الازدواج الوظيفي يمكن أن يكون مفيدًا نوعًا ما، وفي حالات يكون تأثيره السلبي منخفضًا، بل إنه في ظل ظروف وملابسات معينة لبعض الحالات قد يصبح إيجابيًا. حيث أن له فائدة بشكل خاص عندما يتم تدريب القادة بكفاءة مع ضرورة أن يقترن ذلك بظروف تنظيمية مواتية وناجحة (مثل ثقافة تنظيمية متكيفة، ورعاية من الإدارة العليا، وموارد كافية) مع تمتع القادة بصفات فردية وقدرات شخصية تستطيع استيعاب نتائج الازدواج الوظيفي (مثل المرونة المعرفية، والذكاء العاطفي، والكفاءة الذاتية العالية). على سبيل المثال، في دراسة استقصائية تجريبية شملت 150 فردًا من قادة أعمال صناعة التكنولوجيا الحيوية وهي وحدة أعمال تتمتع بمرونة عالية، وروح ابتكار مستمر حتى تستجيب للتحديات العلمية والتجارية. خرجت الدراسة بأن الرؤساء الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا ومكثفًا حول استراتيجيات متعددة لإدارة الإجهاد (مثل الاسترخاء، والتأمل الذهني)، والقدرة على تحمل الغموض، ومهارات تحديد الأولويات بكفاءة (مثل مصفوفة أيزنهاور «Eisenhower Matrix» لمهام الأنشطة العاجلة والهامة) قد أظهروا مرونة وقدرة أكبر على إدارة المهام المتعددة، والمسؤوليات المتراكبة، بشكل بناء وإيجابي. ومن الجدير بالذكر أن القادة المُدرَّبين لم يُقلِّلوا فقط من الآثار غير المرغوب فيها لثنائية الأدوار، بل ساووا، إن لم يتجاوزوا، فعالية اتخاذ القرارات لدى نظرائهم ذوي الأدوار المُتمايزة بوضوح، وربما يكون ذلك نتيجةً لغنى الأدوار المُتعددة التي تُزوِّدهم برؤية أوسع وأكثر تكاملًا للمشكلات والفرص.[46]

في ذات الشأن، وفي دراسة أخرى أُجريت في اليابان، وبيئة العمل اليابانية معروفة بتوجهها القيمي الجماعي السائد، والتوافق الاجتماعي، والالتزام التنظيمي، أشارت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية التي تُشجِّع العمل الجماعي بقوة، والتواصل المفتوح داخل الفريق وعبر المستويات، مع التوزيع الواضح للمسؤوليات والمعلومات، تُلغي بفعالية وبشكل ملموس الآثار السلبية للازدواج الوظيفي للقادة. حيث أكدت أنه وبفضل هذه الثقافة الداعمة، تمكّن هؤلاء المديرون من الاستفادة من دعم مجموعاتهم وشبكاتهم المهنية الداخلية والخارجية للتغلب على أي نقص مُحتمل في الموارد الشخصية (المعرفية، والزمنية، والعاطفية)، واكتساب وجهات نظر مُتعددة ومتنوعة تُثري عملية صنع القرار وتُثري جودتها النهائية. وقد أُشير إلى ذلك بمسمى «الحكمة الجماعية.»[47]

ومع كل ما سبق، فإن الفوائد المحتملة للازدواج الوظيفي تظل محدودة ولن تتجاوز دائمًا السلبيات المرتبطة بها وخاصة التكلفة المعرفية والنفسية الباهظة، لا سيما فيما يتعلق بجودة الخيارات الاستراتيجية عالية الأهمية، وانخفاض دقة الاهتمام، والقدرة على معالجة المعلومات المعقدة والغامضة.

تُظهر النتائج أن المتغيرات الديموغرافية تُعدّ وسيطًا أو مُنظِّمًا فعالًا في العلاقة المُعقّدة للازدواج الوظيفي للقادة مع تأثيراتها السلبية، حيث أشارت دراسة إلى أن القيادات النسائية تعاني من الإرهاق والتوتر المزمن بشكل أكبر من الرجال (45٪ مقابل 30٪ للرجال) وهذا يأتي نتيجةً للضغط الاجتماعي والثقافي الإضافي الناتج عن الموازنة بين العمل ومتطلبات الأسرة، أو ما يُعرف بـ «العبء المزدوج» أو «العبء الثلاثي» (العمل والأسرة والمجتمع). هذا العبء الإضافي يستنزف طاقات القيادات النسائية ويجعلهن أكثر عرضة للآثار السلبية للازدواجية.[48] كما أن في الدول الإسكندنافية توجد ثقافات وسياسات قائمة على الثقة والتمكين، تشجع على تنظيمات تجريبية تجمع بين العمل والحياة، تكون آثار الازدواج الوظيفي أقل ضررًا بكثير من آثاره في دول شرق آسيا أو أمريكا الشمالية، حيث تتسم ثقافتها بساعات عمل طويلة وتنافس شديد.[49]

كما أن القادة الذين امتلكوا خبرة عمل واسعة ومتنوعة (أكثر من 15 عامًا في سلسلة كاملة من المناصب القيادية) كانوا أكثر تأهيلًا وقوةً لمعالجة قضايا الازدواجية بوسائل فعّالة وكفؤة. فهؤلاء القادة أصبحوا ناضجين عندما اكتسبوا خبراتٍ من النجاح والفشل على مر الزمن، وطوّروا خلال فترات عملهم الطويلة مجموعةً من المهارات التكيفية المتقدمة والفعّالة، مثل مهارة تفويض المهام الإضافية أو الروتينية بثقة ونجاح إلى مرؤوسين أكفاء وموثوق بهم، والتواصل بوضوح وثقة حول الأولويات الاستراتيجية بناءً على رؤية تنظيمية شاملة لما ترغب المنظمة في تحقيقه، والاستفادة من شبكاتهم المهنية الراسخة والمتنوعة لتأمين المساعدة والمشورة والموارد اللازمة في الوقت المناسب.[50]

كما أن القادة عادةً ما يتمتعون بقدراتٍ معرفية مناسبة تُمكّنهم من تحديد نقاط قوتهم وضعفهم عند مواجهة الضغوط، وبالتالي اتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع عبئهم المعرفي، وقد أجريت دراسة مقارنة بين الثقافات، واكتشفت اختلافات مذهلة ومثيرة للاهتمام عندما يشعر القادة بالازدواجية المهنية ويتعاملون معها. ففي الدول الإسكندنافية (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا)، تتميز أماكن العمل بسياساتها المبتكرة والمستقبلية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ولديها إجازات أبوية، ومع أجور مرنة، وأوقات عمل مرنة وقابلة للتفاوض، وثقافة قائمة على الثقة والتمكين، على عكس الرقابة الصارمة، كانت العواقب السلبية للازدواجية المهنية على رفاهية القادة وجودة عملية صنع القرار أقل حدة بكثير من أي مكان آخر في العالم، على سبيل المثال، أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) أو دول شرق آسيا (مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين)، حيث تسود عادةً ثقافات العمل لساعات طويلة والمنافسة الشديدة وثقافة العمل الدائم. وقد أكدت ذلك دراسة مقارنة بين المديرين تم إجراءها في السويد والصين، حيث وجدت أن المديرين الصينيين يعانون من الإرهاق والتوتر بنسبة 50٪ أعلى عند تعدد المهام وسط تنافس وتداخل طلبات العمل، مقارنةً بالمديرين السويديين الذين يتمتعون بمعدلات استخدام أعلى لبرامج الشركة متعددة الاستخدامات والداعمة، مثل خيارات العمل عن بُعد، وأسابيع العمل القصيرة، والدعم المؤسسي الأفضل لتكثيف مهارات إدارة الوقت والتوتر. وقد ساعدت هذه المعايير والسياسات الثقافية القادة السويديين على التمتع بمستويات أعلى من الرفاهية الذاتية وجودة اتخاذ القرارات حتى مع تعدد المسؤوليات وتنوعها.[51]

وُجد أيضًا أن المديرين المُدرَّبين تدريبًا خاصًا على إدارة الضغوط، وتحمل الغموض، وتحديد الأولويات، يتمتعون بالمرونة والمهارة في التعامل مع مهام متعددة، بل ويتنافسون بنجاح مع زملائهم الأقل وضوحًا في أدوارهم بفضل الرؤية الأفضل التي طوروها. وبهذا يتأكد أن قبول التحدي كقوة يتطلب بناء عقلية النمو، كما أن الخبرة العملية للقادة التي تزيد عن خمسة عشر عامًا تجعلهم يطورون مهارات تكيفية معقدة، مثل التفويض الفعال، والتواصل الشفاف للأولويات، والاستفادة من شبكاتهم المهنية، كما يتمتعون عادةً بمهارات فوق معرفية تمكّنهم من التحكم في حملهم المعرفي بفعالية. ومع ذلك، تظل هذه الحالات استثناءً لا قاعدة.

على الرغم من شمولية هذه المراجعة، إلا أنها واجهت بعض القيود، كما هو موضح في قسم المنهجية، مثل قلة دراسات الحالة في الدول العربية، وعدم الاتساق في تعريف الازدواج الوظيفي، وتباين مقاييس جودة القرار. وتُعد هذه القيود ضرورية لإجراء المزيد من الدراسات مستقبلًا. وهناك حاجة ملحة إلى:

أدى اعتماد معظم الحكومات والمنظمات على استراتيجيات العمل المرن والرقمنة، وكذلك تطور المتغيرات التنظيمية والإدارية، وارتفاع كفاءة مناخ التواصل المفتوح، كلها، شكّلت نموذجًا وظيفيًا متكاملًا لدعم القيادة، وهذا مثل نقطة محورية في تسهيل أداء أعمالها، وهذا بدوره سهَّل من اتجاه القيادات الإدارية نحو الازدواج الوظيفي، ولم يتم إيلاء تأثيرات تلك السلبية أهمية تذكر، هذه الخيارات غير الموفقة أو غير المتوقعة لم تؤثر على فعالية المشاريع الفردية أو الفرق الصغيرة فحسب، بل تتسبب أيضًا في خسائر مالية فادحة، أو تضر بسمعة الشركة أو المنظمة، أو قد تؤدي إلى فشل استراتيجي كامل.

كما اتضح أن هذا التأثير يُمثّل عبئًا نفسيًا ومعرفيًا متأصلًا نتيجةً لتعدد المهام المتزامن، وتضارب الأدوار، وغموض الوظيفة. يُستنزف هذا العبء القدرة المعرفية للقادة بطريقة تجعلهم يستخدمون التفكير السريع والحدسي (النظام 1) بدلًا من التفكير التحليلي البطيء (النظام 2). وهذا يزيد من احتمالية الخطأ والتحيز، ويُضعف جودة القرار، حتى في المجالات عالية المخاطر كالطب.

تُؤكد الدراسة بشكل عام على أن الازدواج الوظيفي يرتبط بانخفاض جودة القرار، وفي ذات الوقت تُنبئ بدور الدعم التنظيمي والقدرات الفردية في الحد من بعض هذه الآثار، حيث خلصت نتائجها إلى أن وضوح الأدوار، والموارد الكافية، والبيئة التنظيمية المُمَكِّنة (مثل التواصل المفتوح والتعاون) تُخفف من وطأة العواقب السلبية. وتمكّن المرونة المعرفية، والتعامل مع الضغوط، وتحديد الأولويات، القادة من التعامل مع الضغوط الناتجة عن الازدواج الوظيفي. التوصيات العملية هي إعادة تصميم الوظائف لتجنب الصراع والغموض، والتدريب والتطوير لتعزيز القدرات القيادية، ووجود بيئة عمل سلسة مع ضغوط على التوازن بين العمل والحياة. ومع ذلك، فإن الدراسة ليست خالية من بعض القيود، بما في ذلك قلة الدراسات في السياق العربي والتباين في تطبيق جودة القرار والمسارين المهنيين المزدوجين. وهذا يوفر مجالًا للبحوث المستقبلية لرصد هذه الظاهرة عبر الثقافات المختلفة وتحديد تأثير التدخلات الموصى بها. بشكل عام، تؤكد الدراسة أن الإدارة الاستباقية للمسارين المهنيين المزدوجين من خلال التدخلات المؤسسية والفردية ليست خيارًا بل حقيقة واقعة لضمان اتخاذ قرارات عقلانية في مواجهة حقائق العمل المعقدة في عصرنا هذا. إن زيادة الوعي بأسباب وتأثير ظاهرة الازدواج الوظيفي، بالإضافة إلى العوامل التي تخفف آثارها، تعمل على تمكين القادة من قيادة مؤسساتهم نحو الازدهار في عالم متغير.

ملحق (1)

جدول يوضح البيانات التفصيلية لكل دراسة

|

الدراسة |

المؤلّفون / المصدر |

السنة |

تصميم الدراسة |

حجم العيّنة / مصدر البيانات |

معايير الجودة تقييم التحيّز |

مجالات التدخّل |

النتائج الرئيسية |

|

Motivation through the design of work: Test of a theory |

Hackman & Oldham |

1976 |

Longitudinal quantitative |

16(2): 250–279 بيانات أداء وظيفي |

منهجية طوليّة قوية، لكن مقتصرة على مجموعة مشاركة واحدة |

تصميم الوظائف وتأثيره على الدافع وجودة القرار |

أظهرت الدراسة دعمًا لنموذج العوامل الجوهرية للعمل (Core Job Dimensions) لتعزيز الدافع والجودة في الأداء الوظيفي، وتقليل الأخطاء الناتجة عن غموض المهام. |

|

Research on image quality in decision management systems framework |

Huang, Huang & Chu |

2019 |

Comparative field study |

Journal of Visual Communication and Image Representation, 63 |

مقارنة بين إطارات عمل مختلفة، مع مخاطر تحيّز الاختيار لعدم توحيد مصادر البيانات |

جودة الصورة في نظم دعم القرار وواجهات المعلومات |

توصّلوا إلى أنّ تحسين جودة الصورة البصرية يعزّز وضوح المعلومات ويقلّل من الحمل المعرفي على متخذي القرار في بيئات نظم المعلومات. |

|

Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity |

Kahn et al. |

1964 |

Qualitative case study |

غير محدّد |

دراسة نوعية عميقة، وقد تعاني من تحيّز الباحث في تفسير المقابلات |

صراع الأدوار وغموضها وتأثيرها على الإجهاد واتخاذ القرار |

بيّنت الدراسة أنّ غموض الأدوار يرفع مستويات التوتر ويؤدّي إلى بطء واتخاذ قرارات ناقصة أو خاطئة في المنشآت المعقدة. |

|

Thinking, Fast and Slow |

Kahneman |

2011 |

Theoretical / Review |

غير محدّد |

مراجعة شاملة للمختبرات النفسية والحقائق التجريبية؛ مخاطر تعميم النظريات خارج سياقات الاختبار |

نظرية النظام المزدوج (System 1 / System 2) في عملية اتخاذ القرار |

حدّد الكاتب اختلاف النظم المعرفية السريعة والبطيئة وكيف يؤدي الحمل المعرفي المرتفع إلى الاعتماد على التفكير السريع المعرّض للتحيّزات. |

|

Nonstandard employment relations: Parttime, temporary and contract… |

Kalleberg |

2000 |

Review / Annual review |

غير محدّد |

مراجعة منهجية للبيانات الإحصائية عبر قطاعات متعددة؛ مخاطر تحيّز النشر |

علاقة أشكال التوظيف غير القياسية بضغوط القيادة وجودة القرار |

أظهرت المراجعة أنّ المرونة في عقود العمل يمكن أن تخفف من الإرهاق الوظيفي لكن قد تزيد الإرباك الإداري للمديرين الذين يتنقلون بين أدوار متعددة. |

|

The social psychology of organizations |

Katz & Kahn |

1978 |

Theoretical / Review |

غير محدّد |

إطار نظري شامل يستند إلى دراسات متعددة؛ قد يفتقر إلى بيانات تجريبية حديثة |

ديناميكيات المنظمات وتأثيرها على سلوك وصحة القادة |

قدّموا نموذجًا لفهم كيفية تفاعل العوامل الاجتماعية والتنظيمية مع الضغوط الفردية التي تعيق جودة اتخاذ القرار. |

|

The case for behavioral strategy |

Lovallo & Sibony |

2010 |

Conceptual / McKinsey Quarterly article |

غير محدّد |

مقالة مفاهيمية قائمة على دراسات حالة ماكينزي؛ لا تقييم رسمي للمخاطر |

تطبيق الاستراتيجيات السلوكية لتعزيز جودة القرار |

جادلوا بأن إدراج مبادئ علم النفس السلوكي في التخطيط الاستراتيجي يقلّل من التحيّزات ويعزّز موثوقية قرارات القادة. |

|

Empowerment and team effectiveness: An empirical test… |

Mathieu, Gilson & Ruddy |

2006 |

Empirical quantitative |

91 participants; Journal of Applied Psychology |

تصميم كمي صارم، لكنه يقيس الفرق لا القرارات القيادية بشكل مباشر |

التمكين والأداء الجماعي وتأثيره على جودة القرارات |

وجدوا علاقة إيجابية قوية بين مستويات التمكين الممنوح للفِرَق وكفاءة قراراتهم التنظيمية وتقليل الصراعات الداخلية. |

|

Selfregulation and depletion of limited resources |

Muraven & Baumeister |

2000 |

Meta-analysis / Theoretical review |

Psychological Bulletin 126(2): 247 |

مراجعة نقدية للتجارب التجريبية حول الإرهاق المعرفي واستهلاك الموارد؛ موثوقة لكن تعتمد على تجارب مختبرية قد لا تعكس الواقع الكامل |

استنزاف موارد السيطرة الذاتية وعلاقته بضعف جودة القرار |

دعّموا نموذج “العضلة النفسية” الذي يشرح كيف يؤدي تعاقب المهام إلى استنزاف القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة عند وصول حدّ التعب المعرفي. |

|

Role conflict and ambiguity in complex organizations |

Rizzo, House & Lirtzman |

1970 |

Mixed methods field study |

Administrative Science Quarterly, 150–163 |

منهجية مختلطة (كمي/كيفي)، مع مخاطر تحيّز التقارير الذاتيّة |

غموض الأدوار وصراعات المسؤولية وتأثيرها على الأداء الإداري |

بيّنوا أن الموظفين ذوي الأدوار غير الواضحة يميلون إلى اتخاذ قرارات أقل اتساقًا وتعرضاتهم للأخطاء الإدارية أكبر. |

|

Overcoming the outcome bias: Making intentions matter |

Sezer, Zhang, Gino & Bazerman |

2016 |

Experimental behavioral |

تجارب مخبرية (عدد غير محدّد) |

تصميم تجريبي دقيق، لكن صغر تحجيم العيّنات يؤثر على الصلاحية الخارجية |

تأثير التحيّزات المعرفية (Outcome Bias) على جودة القرار |

أثبتوا أن التركيز على النوايا (وليس النتائج فقط) يقلّل من التحيّز في تقييم القرارات، ويُحسّن عملية صنع القرار. |

|

Exploring Innovation (EBOOK) |

Smith |

2015 |

Case studies / Conceptual |

McGraw Hill (مصادر حالات متعددة) |

تحليل دراسات حالة، مع مخاطر تحيّز اختيار الحالات ودعم الأفكار المقترحة |

استراتيجيات الابتكار وكيفية دمجها في عملية اتخاذ القرار |

قدّم إطار RACI وآليات المحاسبة الواضحة لتخفيض غموض الأدوار وزيادة وضوح المسؤوليات مما يعزّز جودة القرارات. |

|

An integrative theory of intergroup conflict |

Tajfel, Turner, Austin & Worchel |

1979 |

Theoretical review |

Organizational Identity Reader, 56–65 |

إطار نظري مستند إلى تجارب بين جماعية؛ قد لا يتضمّن بيانات تطبيقية كافية |

نظرية الهوية الاجتماعية وتأثيرها على اتخاذ القرار في سياق الفرق المتنافرة |

فسّروا كيف يؤثر الانتماء الجماعي والتنافس بين المجموعات على انخفاض دقة القرارات وارتفاع التحيّزات الجماعية. |

|

Interventions to prevent and reduce physician burnout |

West, Dyrbye, Erwin & Shanafelt |

2016 |

Cross-sectional field study |

200 physicians across specialties |

تمثيل جيد للعينات وبيانات ملاحظة مباشرة، لكن قد يتأثر التوثيق بتحيّز الإبلاغ الذاتي |

ساعات العمل الطويلة والإرهاق المعرفي لدى الأطباء |

الأطباء الذين تجاوزت ساعات عملهم 60 ساعة/أسبوعًا ارتكبوا أخطاء تشخيصية وعلاجية أكثر بنسبة 18٪، وزاد اعتمادهم على الحدس الشخصي بدل البيانات. |

|

WHO guidelines on mental health at work |

World Health Organization |

2021 |

Guideline / Systematic review |

الدراسات العالمية المنشورة |

مراجعة منهجية للأدلة، مع معايير GRADE لتقييم الجودة؛ عالية الموثوقية لكن قد لا تركز على قرار القادة فقط |

إرشادات الصحة النفسية في مواقع العمل |

أوصت بآليات دعم تنظيمي لتعزيز المرونة العقلية لدى القادة وتقليل المخاطر النفسية التي تؤثر على جودة القرارات. |

|

Leadership in organizations (8th ed.) |

Yukl |

2013 |

Theoretical / Textbook |

Pearson Essex |

مراجعة شاملة للأدبيات؛ قوية لكن عامة جدًا |

أساليب القيادة وتأثيرها على ديناميكيات صنع القرار |

استعرض نماذج قيادية متعددة وبيّن أثر كل نمط على فعالية القرارات وسرعة التنفيذ المؤسسي. |

|

Leading change |

Kotter |

2012 |

Conceptual / Case studies |

Harvard Business Press |

تحليل مبني على حالات حقيقية؛ مخاطر تحيّز نجاح القصص المختارة |

عملية إدارة التغيير وأثرها على اتخاذ قرارات استراتيجية |

وضع خريطة ذات ثماني خطوات لإدارة التغيير بنجاح، مع التركيز على تحسين اتخاذ القرار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة وتمكين القادة. |

|

Through the labyrinth |

Eagly & Carli |

2007 |

National survey |

1,000 managers across sectors |

مسح واسع بمقاييس معيارية، وقد يتضمّن تحيّز الاستجابة الذاتية |

ازدواج الأدوار وعوائق التقدم القيادي للنساء |

وجدت أن النساء تواجه إرهاقًا بنسبة 45٪ مقابل 30٪ للرجال نتيجة الأعباء المزدوجة بين العمل والأسرة، مما يؤثر سلبًا على جودة قراراتهن. |

|

The job demands–resources model: State of the art |

Bakker & Demerouti |

2007 |

Review article |

Journal of Managerial Psychology 22(3): 309–328 |

مراجعة نقدية شاملة؛ عالية الصدق الداخلي لكن محكومة بنطاق الدراسات المدرجة |

نموذج مطالب العمل والموارد وتأثيره على الإجهاد والجودة في صنع القرار |

أبرزوا كيفية توازن الموارد الشخصية والتنظيمية لمواجهة ضغوط الأدوار المتعددة وضمان جودة القرار. |

|

Mindset: The new psychology of success |

Dweck |

2006 |

Theoretical / Review |

Random House |

إطار نظري مستند إلى تجارب تعليمية وتنموية؛ مخاطر تعميم المفهوم عبر سياقات الأعمال |

تأثير “عقلية النمو” على قدرات القادة في مواجهة التحديات |

أوضحت أهمية تبنّي “عقلية النمو” لتعزيز المرونة المعرفية عند التعامل مع الأعباء الوظيفية المزدوجة. |

|

Psychological safety and learning behavior in work teams |

Edmondson |

1999 |

Qualitative case study |

30 senior managers (open interviews) |

مقابلات نوعية معمّقة؛ محدودة بالتعميم على قطاع الخدمات المصرفية فقط |

السلامة النفسية وتأثيرها على جودة اتخاذ القرار |

أشارت إلى أن بيئة العمل الآمنة نفسيًا تمكّن القادة من مناقشة الأخطاء وتعلم الدروس، مما يقلل من التحيّزات ويعزّز جودة القرارات. |

|

The fearless organization |

Edmondson |

2018 |

Qualitative field study |

Multinational manufacturing firm; آراء 40٪ من الموظفين |

دراسة حالة غنية بالبيانات النوعية؛ لا يمكن تعميمها خارج السياق ذاته |

بناء ثقافة السلامة النفسية والتواصل المفتوح |

وجد أن المناقشات المفتوحة وأدوات المحاسبة الواضحة مثل (RACI) خفّفت من تأثير غموض الأدوار على قرارات القادة ومكنتهم من الابتكار الآمن. |

|

Eurofound reference framework of sustainable work, Eiffe 2021 |

Eiffe |

2021 |

Framework / Policy review |

European Journal of Workplace Innovation 6(1): 67–83 |

مراجعة سياسات مؤسسية؛ موثوقة لتقييم أطر التوازن بين العمل والحياة في الاتحاد الأوروبي |

سياسات التوازن بين العمل والحياة والمرونة الوظيفية |

أظهرت العلاقة الإيجابية بين البيئات التنظيمية الداعمة والتقليل من مخاطر الازدواج الوظيفي وتحسين جودة اتخاذ القرار. |

|

Tolerance of ambiguity: A review… |

Furnham & Ribchester |

1995 |

Literature review |

Current Psychology 14: 179 |

مراجعة نقدية للمفاهيم وقياساتها؛ معتبرة لكن قديمة بعض الشيء |

التسامح مع الغموض وعلاقته بفاعلية القرار |

أكّدوا أن ارتفاع مستوى التسامح مع الغموض يرتبط بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات سليمة تحت ضغوط الأدوار المتعددة. |