دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

تتناول هذه الدراسة دور منظمات المجتمع المدني، وبشكل خاص مؤسسة بنيان التنموية، في تعزيز التنمية المحلية بأمانة العاصمة – صنعاء. تنطلق الدراسة من أهمية إشراك الأفراد في القرارات التنموية لتحقيق مشاركة مجتمعية فعّالة، باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسية، وغطت الدراسة أبعادًا متعددة: الخدمات التعليمية، الصحية والبيئية، الطرق المجتمعية، خدمات المياه، والتوعية وتحفيز المجتمع.

أظهرت النتائج أن مؤسسة بنيان لعبت دورًا ملحوظًا في شق وصيانة الطرق المجتمعية، توعية وتحفيز المجتمع، إضافة إلى خدمات المياه، بينما كان دورها أقل في الجانب التعليمي والمساهمات المادية المباشرة. كما أكدت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين جهود المؤسسة وتحقيق أهداف التنمية المحلية، خصوصًا في مجالات الصحة، البيئة، والمشاركة المجتمعية. توصي الدراسة بضرورة تعزيز استدامة أنشطة هذه المنظمات، وتوسيع نطاقها لتغطية الفجوات التنموية، بما يعزز من التكامل مع جهود الدولة ويستجيب لأولويات المجتمع المحلي.

كلمات مفتاحية: المجتمع المدني، التنمية المحلية، مؤسسة بنيان، الخدمات الاجتماعية، المشاركة المجتمعية، اليمن.

Abstract

This study examines the role of civil society organizations, with a focus on Bonyan Development Foundation, in promoting local development in Sana'a Capital Secretariat. It highlights the significance of community participation in decision-making as a cornerstone for democracy and sustainable development. The research applied a descriptive-analytical approach using a structured questionnaire, covering five key dimensions: educational services, health and environmental services, community roads, water services, and community awareness and mobilization.

Findings indicate that Bonyan Foundation has made a significant impact in community road projects, awareness and mobilization, and water-related initiatives, while its contribution in educational services and direct financial support was relatively limited. Results also confirmed a strong positive relationship between the foundation's activities and the achievement of local development goals, especially in health, environment, and community engagement. The study recommends enhancing the sustainability of civil society organization's activities and expanding their scope to address developmental gaps, thereby complementing state efforts and responding to local community priorities.

Keywords: Civil Society, Local Development, Bonyan Foundation, Social Services, Community Participation, Yemen.

يحظى موضوع التنمية المحلية باهتمام الدول من أجل الانتقال بالمجتمع والفرد من حالة التخلف إلى حالة التقدم والارتقاء نحو الأفضل وتلبية احتياجاته السكانية والبحث عن الإمكانيات المحلية المتوفرة وتسخيرها لخدمتهم؛ مما يساهم في تقدمه وتحضره وسيره في طريق التنمية المستدامة، حيث إن أسباب وعوامل الاهتمام بالتنمية المحلية لم تكن وليدة الاهتمام فقط بالتغيرات التنظيمية التي نتج عنها تبني النظام اللامركزي والتقسيم الجغرافي لأقاليم وحدود الدولة الواحدة، بل إن ذلك يرجع أساسًا إلى ظهور النظريات والمفاهيم التي حاولت معالجة مشكلة التخلف لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كان الاهتمام بضرورة البحث والتفكير في معالجة الاختلالات التنموية بين الدول، ومحاربة الفقر وإعمار الدول المتضررة جراء مخلفات الاستعمار في كثير من الدول وتقليص الفجوات بين الإقليم الريفي والإقليم الحضري.

إن نجاح التنمية في المجتمع يكون مرهونًا بمدى مشاركة الأفراد في عملية التنمية شريطة أن تتم هذه المشاركة بطريقة جماعية في صنع اتخاذ القرارات التي تهم وتخدم عمليات التنمية في مجتمعاتهم وفي تنفيذ برامج التنمية وتحمل مسئولية تنفيذها وتمويلها، بحيث يشعر كل مواطن أنه مسؤول وأنه مشارك في العمل، فضلًا عن أن إشراك الشعب في التفكير والمناقشة والتنفيذ هو أساس مهم من أُسس الديموقراطية السليمة إضافة إلى مشاركة المواطنين في التنمية التي تعد قمة الممارسة الديموقراطية للحرية بجانبيها السياسي والاجتماعي، وذلك يعد جوهر العملية التنموية، كما نعد المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ركيزة أساسية مهمة في بناء المجتمع، لما له من قيمة إنسانية كبيرة، تتمثل في العطاء والبذل بكل أنواعه، فالعمل التطوعي سلوك حضاري يهدف إلى نشر التماسك والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته، وتعد منظمات المجتمع المدني عنصرًا فاعلًا في تحقيق التنمية المحلية في بعدها الشمولي؛ لذا فإن التنمية المحلية لا تقتصر على الدولة لوحدها فقط، بل أصبحت مسالة تشاركية تتقاسمها مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بفعل تردي الأوضاع الاجتماعية على المستوى المحلي؛ نتيجة العدوان والحصار الغاشم على اليمن، وهذا ما استدعى ضرورة تدخل المجتمع لتخطي الأوضاع عبر الدفع بعملية التنمية المحلية إلى الأمام، بهدف إخراج المجتمع المحلي من اتكالية المجتمع وعدم تحملهم للمسؤولية تجاه مجتمعهم، إلى التنمية وإحداث التغير في مجتمعهم، ونظرًا لأهمية البحوث التي تناولت التنمية المحلية على الصعيد العربي بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص فإن ذلك شكل حافزًا كبيرًا لدى الطالب للقيام بهذه الدراسة.

وتكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول الكشف عن دور مؤسسة بنيان التنموية في تدعيم عملية التنمية المحلية ومحاولة النهوض بالمجتمع وتحقيق التقدم الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إظهار الأهمية البالغة للمجتمع المدني باعتباره أقرب هيئة في أفراد المجتمع التي من خلالها يتمكنون من التعبير عن توجهاتهم وأفكارهم، وهذا له أثر في تحقيق التنمية المحلية، لذا لا بد من الاهتمام بدور منظمات المجتمع المدني، لما له من آثار نعكس على تحقيق التنمية المحلية في المجتمع اليمني بأمانة العاصمة، كما أن المشاركة المجتمعية تساهم في إمكانية وصول المنظمات واستمرارها في المجتمعات لا سيما في ظل الأوضاع الحالية؛ مما يجعل مستقبلها مرهونًا بمدى امتلاكها قاعدة كبيرة من المستفيدين الذين تربطها بهم علاقة جيدة ومتميزة باعتبارهم مصدرًا أساسيًا لوصولها إلى المجتمعات المستهدفة.

شهدت منظمات المجتمع المدني اليمني تغيرات وانتكاسات بفعل تغيّر منهجية العمل لدى الجهات الحكومية والمنظمات نفسها، حيث تحولت من التركيز على تنمية المجتمع وتغيير فكره إلى تقديم الرعاية والخدمات، ما أدى إلى اتكالية الأفراد وضعف مسؤوليتهم تجاه وطنهم، ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والحصار، أصبح من الضروري تعزيز ثقافة التنمية المحلية لإخراج المنظمات من الركود إلى الفاعلية، لتكون شريكًا حقيقيًا للدولة في مواجهة التحديات، كما استعرض الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة، مبرزًا أهدافها ومنهجياتها ونتائجها للاستفادة منها في الدراسة الحالية.

وتتفق العديد من الدراسات على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية، وهذا ما أكدته دراسة ابن جمعان، محمد سالم 2015، بعنوان: «دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحلية»[1] والتي توصلت إلى، وجود فجوة بين بعض الجمعيات والمجتمع المدني، وهناك جمعيات ومنظمات أنشئت أساسا لأغراض محددة تلبية لبرامج تنموية محددة، ومن ثم توقفت تلك الجمعيات، مع وجود تجارب تنموية سابقة لم تنجح؛ بسبب عدم إخضاعها للتقييم والدراسة قبل البدء في تلك الأنشطة، وعدم الفهم لطبيعة وتقاليد تلك المجتمعات المحلية، مما عرض تلك البرامج والأنشطة للفشل.

إن دور منظمات المجتمع المدني هو مشاركة المجتمع في تفعيل العمل المجتمعي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية، وهذا ما أكدته دراسة رياض عريبي 2020 «دور المجتمع المدني في التنمية المحلية دراسة ميدانية لجمعيات مدينة جامعة نموذجا».[2] وهو أن الدور التنموي للمجتمع المدني هو من الأهمية الكبيرة على المستوى المجتمعي؛ لذا فإنه من الضروري تفعيل هذا الدور ميدانيا، ودعم مشاركة أفراد من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدني في العمل الاجتماعي التنموي وترسيخا للمبادئ السامية للمجتمع المدني.

فقد أصبح دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية شيئًا أساسيًا لتحقيق عملية التنمية، كما أن تفعيلها يبين لنا مواطن القوة ومواطن الضعف لتلاشيهما، وهذا ما أكدته دراسة إدريس فتحي 2021 «دور المنظمات التطوعية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية».[3] وهو أن تقيم منظمات المجتمع المدني باستمرار يبين لنا نقاط قوتها وضعفها في أدائها، ومن خلال هذا يتم اكتشاف نقاطها وتعديلها حتى لا تظهر مرة أخرى.

وتسعى منظمات المجتمع المدني إلى التوسع في تحقيق أهدافها في مختلف المجالات، ومنها رفع القدرات ورفع الأداء والتقييم، وهذا ما أكدته دراسة إبراهيم القيب وآخرون 2021 «دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع المحلي»[4] وهو أن تسعى منظمات المجتمع المدني إلى التوسع في تحقيق أهدافها في مختلف المجالات، ومنها رفع القدرات العملية.

إن التفاعل والتعاون بين أفراد المجتمع عن طريق المشاركة المجتمعية والمبادرات المجتمعية تعد ذات أهمية من أجل معرفة مشاكلهم وحلها، وهذا ما أكدته دراسة توتو فيصل «المشاركة المجتمعية ودورها في تحقيق التنمية المحلية»[5] وهو أن للمشاركة المجتمعية دورًا كبيرًا في التنمية المحلية من خلال المبادرات المجتمعية وأهميتها في التفاعل والتعاون الواعي والإيجابي، كونها تعد وسيلة أساسية للتعرف على قضاياهم واهتماماتهم، ومعرفة التحديات التي يواجهونها في مختلف المجالات،

وهذا يعني ضرورة تفعيل منظمات المجتمع المدني من أجل تقديم خدمات التنمية المحلية للمجتمع، وهذا ما أكدته دراسة عبير الزعبي، 2022 «دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية الأردن»[6] وهو أهمية تشجيع إقامة مؤسسات ومنظمات لتنمية المجتمع بدعهما وتمويلها.

لذلك تعاني الكثير من منظمات المجتمع المدني في أمانة العاصمة قصورًا في تحقيق أهدافها التنموية التي وضعتها للمجتمع؛ مما يجعلها غالبًا غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع، والإسهام في خدمته لا سيما خلال الفترة التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار، وكل تلك الظروف التي تمر بها منظمات المجتمع المدني تستدعي الوقوف عند تلك القصور لديها، وتفعيل دورها في التنمية المحلية، وبناء عليه وفي ضوء ما سبق يمكن إيجاز مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي الآتي:

«ما دور منظمات المجتمع المدني (مؤسسة بنيان) في تحقيق التنمية»؟

يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى معرفة دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية وتعد نظرية الدور هي الموجه المناسب لها، وتفصيل ذلك كالآتي:

تُعد نظرية الدور مهمة للمنظم الاجتماعي؛ فهي تقدم محددات اجتماعية للسلوك وأنماط شغل المراكز الاجتماعية، وتساعد في تحليل السلوك الاجتماعي، تبرز أهمية النظرية في توضيح كيف توجه الثقافة سلوك الأفراد ليصبح قابلًا للتنبؤ، مما يسهل التفاعل الاجتماعي كما تُمكّن المنظم من تفسير المشكلات الناتجة عن غموض أو تناقض الأدوار، ومساعدة الأفراد على التعرف على حدود أدوارهم وتحليل سلوكه المهني بوضوح، خاصة في علاقته بأدوار الآخرين.[7]

كما تعتمد النظرية على خمسة افتراضات أساسية وهي إن:

وتبرز أهمية هذه النظرية عند دراسة دور مؤسسة بنيان التنموية في تحقيق التنمية المحلية بأمانة العاصمة:[8]

تقديم إضافة علمية في مجال الدراسات الاجتماعية، خاصةً في إطار المجتمع المدني، مع التركيز على منظمات المجتمع المدني التنموية، حيث تركز هذه الدراسة على استكشاف دور هذه المنظمات في جانب مهم من التنمية، وهو «التنمية المحلية»، وهذا المجال يُعد من المواضيع الحيوية التي تتطلب مزيدًا من البحث لفهم كيفية إسهام منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية على المستوى المحلي، كما تساعد نتائج الدراسة على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه المنظمات؛ مما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة تأثيرها على التنمية.

تعزيز مستوى الوعي بأهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تعمل في مجال التنمية المحلية، مثل المشاركة المجتمعية، والمبادرات المجتمعية، والمسؤولية الاجتماعية، والتنمية المحلية؛ لذا فإن هذه الدراسة تسهم في تعزيز قيم العدالة والمساواة في المجتمعات المحلية، والحد من التفاوت الاجتماعي، وتساعد الدراسة أيضًا في توجيه الجهود نحو بناء شراكات مثمرة بين المجتمع المدني، والحكومة، والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية.

تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الذي قامت مؤسسة بنيان التنموية في التنمية المحلية بأمانة العاصمة، وذلك على النحو الآتي:

يمكن التركيز هنا على المفاهيم الرئيسية ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، وتتمثل فيالآتي:

الدور لغويًا: يمكن فهم كلمة (الدور) بدلالة الحركة في محيط أو بيئة معينة من الفعل (دار)، دورًا ودورانًا، بمعنى طاف حول الشيء ويقال دار حوله وعليه، وعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه.[9]

والدور اصطلاحًا: يعرف بأنه موقف أو سلوك أو وظيفة لشخص داخل مجموعة.[10]

والدور في العلوم الاجتماعية يعرف بأنه: «السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة والجانب الدينامي لمركز الفرد، فبينما يشير المركز إلى مكانة الفرد في الجماعة، فإن الدور يشير إلى نموذج السلوك الذي يتطلبه المركز، ويتحدد سلوك الفرد في ضوء توقعاته وتوقعات الآخرين منه.»[11]

والدور في مهنة الخدمة الاجتماعية يعرف بأنه: «سلوك يقوم به شاغل مركز اجتماعي معين يحدد الأنماط السلوكية التي يجب عليه أن ينتهجها تجاه الآخرين؛ مما يضطر إلى التفاعل معهم واضعًا في اعتباره الحقوق والالتزامات التي يفرضها عليه مركزه» لذا يمكننا القول بأن الدور يشير إلى سلوك وليس مركز، بمعنى أن الفرد يمكنه أن يمارس دورًا، ولكنه لا يستطيع أن يشغل دور، فالدور إذًا مفهوم مجرد لا يعبر عن الشخص الذي يؤديه وإنما يعبر عن مجموعة الأنشطة التي يمارسها أي فرد يشغل مركزًا معينا بغض النظر عن شخصية القائم بهذه الأنشطة.[12]

وبناءً على ما سبق يمكننا أن نعرف الدور تعريفا إجرائيًا بأنه ما تقوم به مؤسسة بنيان التنموية من تقديم خدمات تعليمية وصحية، وطرق ومياه، وتحفيز المجتمع على المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المحلية.

تعرف المنظمات اصطلاحًا: بأنها هي التي تعبر عن وجود اجتماعي طور من قبل أفراد لتحقيق أشياء لا يمكن تحقيقها بغير ذلك، وهي تأخذ أفرادًا متنوعين، ومعرفة أولية بوضعهم في هيكل ونظام يعبر عن وحدة متكاملة، وهي كذلك مجموعة من الأفراد لهم هدف معين يستخدمون طريقًا أو أكثر للوصول إليه.[13]

كما تعرف المنظمات بأنها «تنظيم مؤسسي اجتماعي يؤطرها القانون، وتلتئم فيها فعاليات جماعية من أجل تحقيق مشروع مشترك، يتميز بتنوعها وحركتها المتواصلة، ويتباين انتشارها الجغرافي وتعدد قطاعات تداخلها.»[14]

وبالتالي يمكن تقديم تعريف إجرائي للمنظمات بأنها تطلق على المؤسسات، ومنها مؤسسة بنيان غير الربحية التي تم إنشاؤها من قبل أشخاص بقوانين ولوائح رسمية، وتسعى إلى تقديم تحقيق مجالات التنمية المحلية بأمانة العاصمة.

تعريف المجتمع المدني من الناحية اللغوية: تجدر الإشارة بداية إلى أن مصطلح المجتمع المدني هو مصطلح غربي، ويلفظ باللغة الفرنسية «société civil»، لذا لا نجد له تعريفًا لغويًا دقيقًا في المعاجم السياسية والاجتماعية العربية، لأنه مصطلح مركب دال على مفهوم نشأ وتطور بنشأتها.[15]

ويعرف المجتمع المدني: بأنه المؤسسات والمنظمات الحديثة غير الحكومية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأبناء أي مجتمع في استقلال نسبي عن المؤسسات الإرثية، مثل الأسرة والقبيلة والعشيرة من ناحية وعن الدولة من ناحية أخرى.[16]

وتعرف الخدمة الاجتماعية المجتمع المدني: بأنها هي التي تهدف إلى مساعدة الناس على اكتساب مقدرة متزايدة لحل ما يقابلهم من مشكلات، بالإضافة إلى إيصالهم بالأنظمة الاجتماعية التي تمدهم بالموارد والخدمات والفرص التي يحتاجون إليها، مع تقوية وتدعيم تلك الأنظمة حتى تتمكن من تأدية وظائفها بفاعلية متزايدة، ثم الإسهام في وضع وتنفيذ سياسة اجتماعية سليمة.[17]

مما سبق يمكن تعريف المجتمع المدني تعريفا إجرائيًا بأنه: المجتمع الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها مؤسسة بنيان التنموية في تفعيل التنمية المحلية بأمانة العاصمة.

يقصد بمصطلح التنمية من الناحية اللغوية: الزيادة والكثرة والعمل على النماء.[18] أما من حيث الاصطلاح: فهي تعرف بأنها تشير إلى المتغيرات المستمرة في الهياكل والمؤسسات الاقتصادية للمجتمع.[19]

ويعرف آخرون التنمية بأنها «إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين، يهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، وهذا يعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحجات الأساسية والحاجات المتجددة لأعضاؤه.»[20]

وهناك من عرّف التنمية بأنها «عملية ديناميكية يشارك فيها أفراد المجتمع للعمل على نقل مجتمعهم من وضع سابق إلى وضع جديد عن طريق إحداث بعض التغييرات الإيجابية في قطاعات المجتمع المختلفة والتي تؤدي إلى زيادة وتحسين مستوى معيشة الأفراد.»[21]

وتعرف التنمية المحلية في مهنة الخدمة الاجتماعية بأنها مجموعة من العمليات والجهود التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات.[22]

وتعرف التنمية المحلية في العلوم الأخرى، بأنها هي التي تهتم أساسا بالفضاء المحلي للسكان، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة التي تتظافر فيها الجهود الحكومية مع جهود الأهالي بهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع المحلي؛ كون الجهود الحكومية غير كافية لوحدها لتفعيل التنمية المحلية؛ مما يتطلب إشراك جميع الفواعل المجتمعية في التنمية؛ لذا غدت المشاركة المجتمعية خيارات استراتيجية لأنها تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المحلية وذات ارتباط وثيق بينهما.[23]

وتعرف الخدمة الاجتماعية التنمية المحلية بأنها: «مجموعة المداخل والأساليب الفنية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية كوحدات للعمل والتي تحاول أن تجمع بين المساعدات الخارجية والجهود الذاتية المحلية، بشكل يوجه محليا لمحاولة استشارة المبادرة والقيادة في المجتمع المحلي باعتبارها الأداة الرئيسية لإحداث التغيير.»[24]

ويمكن تعريف التنمية المحلية تعريفًا إجرائيًا بأنها: ما تقدمة مؤسسة بنيان التنموية من عملية مجتمعية تشاركية واعية لأفراد المجتمع بأمانة العاصمة لتحسين حياة المجتمع في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ من أجل تحقيق التنمية المحلية بأمانة العاصمة صنعاء.

ظهر المجتمع المدني في اليمن في بداية القرن العشرين، حيث تأسست أولى المنظمات في مستعمرة[25] عدن في عام 1905، وتأسس نادي الاتحاد المحمدي كأول ناد رياضي في عدن، وفي عام 1906 تم تأسيس هيئة لرعاية المسنين التي تبنت حملة لجمع التبرعات لبناء دار للعجزة، وفي عام 1910، سمحت الإدارة الاستعمارية للمواطنين اليمنيين بالانضمام إلى المنظمات غير الحكومية، حيث تأسس نادي الترفيه الموحد في عدن في العشرينيات والثلاثينيات، واستمر تأسيس الأندية الأدبية والثقافية والجمعيات الخيرية والصحف التي تقدم المساعدات الاجتماعية وتنشر التعليم.

وفي عام 1942، صدر قانون النقابات والمنازعات العمالية في عدن، لكن النقابات لم تُشكل إلا في عام 1952 بحلول عام 1955، وبلغ عدد النقابات في عدن 12 نقابة، ووصل العدد إلى نحو 25 نقابة في عام 1956، وفي عام 1963، سمحت الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) بتأسيس الجمعيات والنقابات وفقًا للقانون رقم 1، بعد قيام الوحدة في 1990، وكفل الدستور الجديد حق تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات؛ مما أدى إلى نمو سريع للمجتمع المدني في المدن الرئيسية، مثل صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة، وتأسست العديد من المنظمات الأكاديمية، وحقوق الإنسان، والمنظمات البيئية، وبحلول نهاية 1994، وصل عدد المنظمات إلى حوالي 774 منظمة، ومع ذلك فإن بين عامي 1994 و2010، شهد المجتمع المدني نموًا متعثرًا، فقد تأثر بتطورات المناخ الدولي وأحداث إقليمية.

تتميز مؤسسات المجتمع المدني بعدة خصائص، أهمها:

تسعى منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق الأهداف الآتية:[27]

تكتسب المنظمات غير الحكومية أهميتها من ثلاثة عوامل مترابطة: أولها التصورات المجتمعية القائمة على القيم الدينية والثقافية والديمقراطية، ثانيها القوانين الحكومية التي تحد من حرية التعبير وتؤثر على مساحة عمل الأفراد والمنظمات، وثالثها بناء الثقة بين الأفراد والمجموعات، والذي يشكل أساس تكوين الشبكات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي، وقد حظيت هذه المنظمات باهتمام عالمي لعدة أسباب، أبرزها: استجابتها للحاجات التنموية المحلية، مرونتها وحريتها النسبية من القيود الحكومية، قدرتها على التواصل الفعّال مع الفئات المستهدفة، كسب ثقتها، ومساهمتها في خلق فرص عمل واستقطاب المتطوعين والتبرعات، مما يعزز دورها في التنمية والنشاط الاقتصادي.[28]

يرى البعض أن تطور ونمو دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، يمر بمراحل متعددة، وهي كالآتي:[29]

في السنوات الأخيرة، لعبت منظمات المجتمع المدني في اليمن دورًا محوريًا في التنمية وتقديم الخدمات بالتكامل مع مؤسسات الدولة، لكن الشراكة بينها وبين الحكومة لا تزال محدودة وغير مستغلة بالكامل. ووفق دراسة للبنك الدولي (2014)، يوجد رسميًا 1,207 منظمة مسجلة، بينما يُقدّر عمل أكثر من 6,111 منظمة بدون تسجيل. كما تتركز غالبية هذه المنظمات في المدن الكبرى، مما يقلل تمثيلها للمناطق النائية والأكثر حرمانًا. وأشار التقييم إلى أن 44٪ من المنظمات تأسست بعد 2014 نتيجة التحولات السياسية وتراجع خدمات الحكومة وزيادة دعم المانحين. وقد تميزت هذه المنظمات بخصائص جعلت منهم شركاء تنمية موثوقين، أبرزها:

تقوم المنظمات التنموية في اليمن بدور حيوي ومسؤول في المجتمع، ومع مرور الوقت ستكتسب خبرات من كوادرها وتستفيد من تجارب سابقة، مما يعزز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لذا، من الضروري تمكينها ودعم جهودها لتأهيل المجتمع، وبناء قدراته وزيادة وعيه، باعتبار الإنسان أداة التنمية وهدفها النهائي.

نجاح التنمية الشاملة يتطلب مشاركة شعبية واسعة وجهود جماعية حقيقية، ولن تتحقق هذه المشاركة بفعالية إلا عبر دور منظمات المجتمع المدني، فهي الأقرب للمواطنين وتعبّر عن احتياجاتهم وآمالهم. المشاركة المجتمعية بالمال أو الجهد أو الفكر، تعزز رأس المال الاجتماعي، وهو ما يحتاج إلى تنمية حقيقية دون تهميش أي فرد، كما أن التمويل يمثل عنصرًا حاسمًا لاستدامة وتنوع أنشطة هذه المنظمات وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.[32]

يعد تنمية المجتمع المحلي من الموضوعات المهمة لمواجهة احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم وفق خطط الدولة، فالمجتمع المحلي يضم أفرادًا يتفاعلون في بيئة واحدة لتحقيق أهداف مشتركة عبر عملية مقصودة ومخططة، وقد ظهرت الخدمة الاجتماعية استجابة لهذه الاحتياجات الإنسانية، وأسهمت في بناء معارف ونظريات ونماذج مهنية تساعد الممارس الاجتماعي على التدخل الفعّال لتحديد احتياجات الأفراد وحل مشكلاتهم.

تستند هذه الجهود إلى القيم المجتمعية والمعارف العلمية، بمشاركة الهيئات الحكومية والأهلية والنقابات ومعاهد التدريب، وتوظيف المنهج الوصفي لتحليل الأوضاع وتفسير البحوث، وتؤكد النتائج أن تنمية المجتمع المحلي تحتاج إلى وعي وتعاون بين أفراده وقياداته، نظرًا لتأثرها بالتغيرات الاجتماعية وضرورة تشخيص المشكلات والاحتياجات بدقة وبشكل مستمر.[33]

المدخل التنموي في الخدمة الاجتماعية هو إطار عمل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات، معتمدًا على مبادئ وأساليب لتحقيق التغيير الإيجابي. وأهم أهدافه الرئيسية هي:

أبرز جوانبه:

تشير الخدمة الاجتماعية التنموية المحلية إلى توحيد جهود الأفراد ومؤسسات الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وتحقيق تماسك المجتمع واستغلال موارده بكفاءة. فهي تسعى لإحداث تغيير مؤسسي مخطط يوازن بين الاحتياجات الإنسانية والسياسات والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تهيئة عوامل التقدم من خلال مشاركة المجتمع المحلي في استثمار طاقاته.

وفي دراسة عن الريف الجزائري، تبين أن الخدمات التنموية ما تزال ناقصة في مختلف المجالات، مع ضعف مشاركة السكان المحليين في جهود التنمية، ما يستدعي تعزيز دور الخدمة الاجتماعية كأداة للنهوض بالمجتمعات الريفية وتحقيق التنمية الشاملة.[35]

يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بأدوار محورية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال استراتيجيات تهدف لتحسين نوعية الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية، وأبرز هذه الأدوار:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لموضوع وطبيعة الدراسة، وتسعى الدراسة إلى التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال التعرف على أنشطتها ومشاريعها، حيث إن الدراسة الوصفية تتجه إلى تصنيف الحقائق والبيانات وتحليلها، ثم استخلاص النتائج وتعميمها.

تكون مجتمع الدراسة من (مؤسسة بنيان التنموية) نموذجًا، في أمانة العاصمة.

حتى يسهل جمع البيانات المطلوبة للدارسة، تم إعداد استبانة دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية، وقد تكونت الاستبانة من ثلاثة أجزاء؛ وسيتضمن الجزء الأول بيانات شخصية عن أفراد العينة، وسيتضمن الجزء الثاني دور مؤسسة بنيان في التنمية المحلية في تقديم: (الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية والبيئية، خدمات الطرق المجتمعية، خدمات المياه، خدمات توعية وتحفيز المجتمع).

وسيعتمد الباحث على الإطار النظري ودراسات وأبحاث سابقة عند صياغة فقرات الاستبانة.

اعتمدت الدراسة على الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، حيث تم بناؤها في ضوء الإطار النظري للدراسة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، وقد تكونت الاستبانة من محورين، وذلك على النحو الآتي:

وقد تم استخدام مقياس (ليكرت) الثلاثي لبيان آراء أفراد عينة الدراسة حول العبارات الواردة في الاستبانة، ولإيجاد الأوساط الحسابية لآراء عينة الدراسة، فقد خصصت أوزان ترجيحية تتفق مع إجابات أفراد عينة الدراسة، حيث خصص الوزن (3) للحالة نعم، (2) للحالة إلى حد ما، (1) للحالة لا. كما هو موضح بالجدول رقم (1).

|

الاستجابة |

نعم |

إلى حد ما |

لا |

|

الدرجة |

3 |

2 |

1 |

تم بناء أداة الدراسة وفقا للخطوات الآتية:

في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات الاستبانة من حيث الحذف أو الإضافة أو التعديل، واستقرت الاستبانة في صورتها النهائية على محورين و(5) أبعاد و(35) فقرة ينظر ملحق رقم (1).

تم التأكد من صدق الاستبانة بطريقتين:

وفي إطار الدراسة المبدئية، وبعد تعديل الاستبانة وفق مقترحات الأساتذة المحكمين وصياغتها النهائية، تم توزيعها على عينة استطلاعية (35 فردًا) للتحقق من ثباتها وصدقها.

يشير إلى استقرار نتائجها عند إعادة تطبيقها على نفس العينة. وقد استُخدم معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس الثبات، حيث تُعد القيمة: أقل من 60٪ ضعيفة،60٪ - 70٪ مقبولة، 70٪ - 80٪ جيدة، وأكثر من 80٪ مرتفعة المصداقية.

|

1 _ 1.66 |

1.67 _ 2.33 |

2.34 _ 3 |

|

منخفض |

متوسط |

مرتفع |

قام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة باستخدام برنامج SPSS الإحصائي، وتم استخدام الاختبارات والأساليب والمؤشرات الإحصائية المناسبة وهي كالآتي:

|

البعد |

عدد الفقرات |

درجة الثبات Alpha |

|

الخدمات التعليمية |

7 |

0.896 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

7 |

0.721 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

7 |

0.901 |

|

خدمات المياه |

7 |

0.901 |

|

توعية وتحفيز المجتمع |

7 |

0.949 |

|

الإجمالي |

35 |

0.924 |

من خلال الجدول (2) تظهر البيانات مجموعة من الأبعاد المتعلقة بالخدمات المختلفة لأداة الدراسة، مع عدد الفقرات ودرجة الثبات (Alpha) لكل بعد، حيث كان عدد الفقرات 35 فقرة بدرجة ثبات (0.924)، وتعكس هذه النتيجة الإجمالية موثوقية عالية لجميع الأبعاد مجتمعة لكافة المحاور، ويبدو أن معظم الأبعاد المقدمة تظهر ثباتًا جيدًا، باستثناء الخدمات الصحية والبيئية التي قد تحتاج إلى تحسين بشكل عام، وتعكس البيانات موثوقية عالية في قياس الخدمات، مما يمكن أن يكون مفيدًا في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة لتحسين هذه الخدمات.

|

البعد |

عدد الفقرات |

معامل ارتباط بيرسون |

|

الخدمات التعليمية |

7 |

.755**0 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

7 |

.768**0 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

7 |

.817**0 |

|

خدمات المياه |

7 |

.897**0 |

|

توعية وتحفيز المجتمع |

7 |

.759**0 |

من معطيات الجدول رقم (3) يلاحظ بأن هناك علاقة إيجابية قوية بين جميع الأبعاد؛ مما يعكس أهمية كل خدمة في تحسين النتائج، وتعد خدمات المياه عالية في نسبة الارتباط (0.897) وخدمات الطرق المجتمعية (0.817) ذات تأثير أكبر، ويبدو أن تعزيز هذه الخدمات يمكن أن يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في جودة الحياة.

تم اعتماد المقياس الثلاثي وفق معيار ليكرت، حيث تم إعطاء وزن متدرج لكل فقرة وفق سلم عشري لمقياس ليكرت الثلاثي، بحيث كانت الإجابات على كل فقرة تتضمن الدلالة المعنوية للمقياس.

|

1 _ 1.66 |

1.67 _ 2.33 |

2.34 _ 3 |

|

منخفض |

متوسط |

مرتفع |

|

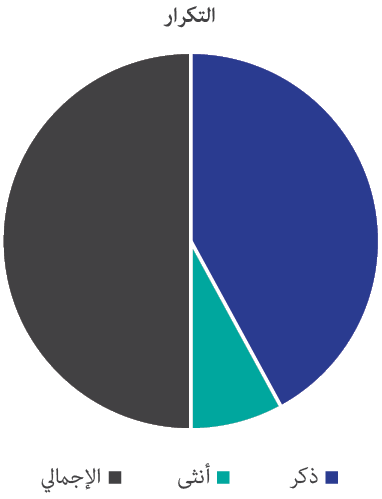

الجنس |

التكرار |

النسبة ٪ |

|

ذكر |

90 |

84.1 |

|

أنثى |

17 |

15.9 |

|

الإجمالي |

107 |

100 |

من خلال الجدول (4) تظهر البيانات المتعلقة بتوزيع الجنس في العينة المدروسة تباينًا واضحًا بين الذكور والإناث، حيث يشكل الذكور نسبة كبيرة تصل إلى 84.1٪ (90 فردًا)، بينما تمثل الإناث 15.9٪ (17 فردًا)، وهذا يدل على وجود فجوة بين الجنسين في السياقات التعليمية أو البحثية، وتفعيل استراتيجيات تعزز من مشاركة الإناث لتحقيق توازن أكبر؛ مما يسهم في تعزيز جودة البحث ونتائجه.

|

العمر |

التكرار |

النسبة ٪ |

|

18 - 27 |

30 |

28 |

|

28 - 37 |

56 |

52.4 |

|

38 - 47 |

17 |

15.9 |

|

48 فأكثر |

4 |

3.7 |

|

الإجمالي |

107 |

100 |

يوضح الجدول (5) المتعلق بتوزيع الأعمار في العينة المدروسة تباينًا ملحوظًا في الفئات العمرية، مما يعكس تنوعًا في الخلفيات العمرية للأفراد المشاركين، حيث تُظهر البيانات أن الفئة العمرية من 28 إلى 37 سنة هي الأكثر تمثيلًا، حيث تشكل 52.4٪ (56 فردًا) من العينة، وهذا يشير إلى أن هذه الفئة قد تكون في مرحلة نضج أكاديمي أو مهني، مما قد يؤثر على آراءهم وتجاربهم، وتشكل الفئة العمرية من 18 إلى 27 سنة نسبة 28٪ (30 فردًا)، مما يدل على وجود عدد جيد من الشباب المشاركين، والذين قد يمثلون الرؤية الجديدة والطموحات المستقبلية، والفئات الأكبر سنًا هي (38 إلى 47) و(48 فأكثر) وتعد نسبًا أقل، حيث تصل إلى 15.9٪ و3.7 على التوالي، وهذا يشير إلى قلة مشاركة الأفراد الأكبر سنًا؛ مما يمكن أن يؤثر على تنوع الأفكار والخبرات في العينة المدروسة.

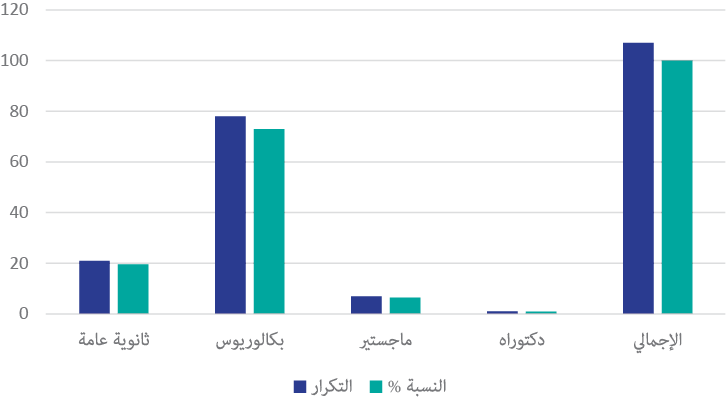

|

المؤهل الدراسي |

التكرار |

النسبة ٪ |

|

ثانوية عامة |

21 |

19.6 |

|

بكالوريوس |

78 |

73 |

|

ماجستير |

7 |

6.5 |

|

دكتوراه |

1 |

0.9 |

|

الإجمالي |

107 |

100 |

من خلال الجدول (6) يتضح بأن الأكثر تمثيلًا هم حاملو شهادة البكالوريوس، حيث يشكلون 73٪ (78 فردًا) من إجمالي المشاركين؛ يُعزى ذلك إلى أن شهادة البكالوريوس غالبًا ما تكون الحد الأدنى المطلوب للعديد من الوظائف والبرامج الأكاديمية وتأتي الفئة الحاصلة على الثانوية العامة في المرتبة الثانية، حيث تمثل 19.6٪ (21 فردًا)، وهذا يشير إلى وجود عدد من المشاركين الذين لم يستكملوا تعليمهم العالي؛ مما يمكن أن يؤثر على تنوع الآراء والخبرات، وتأتي فئات الماجستير والدكتوراه معًا نسبة منخفضة، حيث تشكل 6.5٪ (7 أفراد) و0.9٪ (1 من الأفراد) على التوالي، وهذه الأرقام تشير إلى قلة عدد المشاركين من ذوي المؤهلات العليا؛ مما قد يؤثر على العمق الأكاديمي للنقاشات والآراء.

جدول (7)

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير التخصص العلمي

|

التخصص العلمي |

التكرار |

النسبة ٪ |

التخصص العلمي |

التكرار |

النسبة ٪ |

|

ثانوية عامة |

20 |

18.7 |

بيطرة |

1 |

0.9 |

|

علوم إدارية |

38 |

35.5 |

علوم صحية |

6 |

5.6 |

|

إعلام |

3 |

2.8 |

علوم |

6 |

5.6 |

|

تكنولوجيا المعلومات |

5 |

4.7 |

هندسة |

6 |

5.6 |

|

علوم اجتماعية وإنسانية |

10 |

9.3 |

لم يجب |

2 |

1.9 |

|

زراعة |

10 |

9.3 |

__ |

__ |

__ |

|

الإجمالي |

العدد |

107 |

النسبة |

100 |

تُظهر بيانات الجدول رقم (7) أن تخصص العلوم الإدارية هو الأكثر تمثيلًا لعينة الدراسة، حيث يشكل 35.5٪ (38 فردًا) من العينة، وهذا يُشير إلى الاهتمام الكبير بالبرامج الإدارية، مما قد يعكس توجهات سوق العمل أو الرغبات الأكاديمية.

وتأتي في المرتبة الثانية تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والزراعة، حيث تمثل كل منهما 9.3٪ (10 أفراد). كما أن العلوم الصحية والهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات تحظى بتمثيل متساوٍ تقريبًا، حيث تمثل كل منها بين 4.7٪ و5.6٪، وتأتي تخصصات الأقل شيوعًا تخصص البيطرة والإعلام فإن لديهما تمثيلًا محدودًا، حيث يشكلان 0.9٪ و2.8٪ على التوالي.

وتبلغ نسبة المشاركين الذين لم يحددوا تخصصهم 1.9٪ (2 من الأفراد)؛ مما قد يشير إلى عدم وضوح في التعبير عن التخصصات أو انتمائهم إلى مجالات غير محددة.

|

عدد سنوات العمل بالمؤسسة |

التكرار |

النسبة ٪ |

|

1 - 3 |

49 |

45.8 |

|

4 - 5 |

30 |

28 |

|

6 - 7 |

22 |

20.6 |

|

8 سنوات فأكثر |

6 |

5.6 |

|

الإجمالي |

107 |

100 |

من خلال الجدول رقم (8) يتبين أن الفئة التي تضم 1 إلى 3 سنوات من العمل هي الأكثر تمثيلًا، حيث تشكل 45.8٪ (49 فردًا) من العينة، وهذا يُشير إلى أن نصف العينة تقريبًا تتكون من موظفين جدد أو من ذوي خبرة محدودة، مما قد يؤثر على آرائهم وتجاربهم، وتأتي الفئة التي تضم 4 إلى 5 سنوات في المرتبة الثانية، حيث تمثل 28٪ (30 فردًا)، وهذا يشير إلى وجود عدد جيد من الموظفين الذين لديهم خبرة متوسطة، مما يعزز من تنوع الآراء.

وتقل النسب بشكل ملحوظ في الفئات الأعلى، حيث تمثل 6 إلى 7 سنوات 20.6٪ (22 فردًا) و8 سنوات فأكثر 5.6٪ (6 أفراد)، وهذا يُظهر الانخفاض حيث إن هناك قلة في عدد الموظفين من ذوي الخبرة الطويلة؛ مما قد يؤثر على التنوع في الخبرات والمعرفة.

جدول (9)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد دور مؤسسة بنيان في الخدمات التعليمية

|

الخدمات التعليمية |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

كان للمؤسسة دور في تفعيل مجالس الآباء في بعض المدارس |

1.79 |

0.801 |

60 |

متوسطة |

6 |

|

ساهمت المؤسسة في تشجيع المجتمع على بناء المدارس |

2.36 |

0.827 |

79 |

مرتفع |

1 |

|

ساهمت المؤسسة في تشجيع المجتمع على إضافة فصول دراسية لبعض المدارس |

2.22 |

0.883 |

74 |

متوسطة |

3 |

|

شاركت المؤسسة بشكل غير مباشر في صيانة بعض المدارس |

2.21 |

0.813 |

74 |

متوسطة |

4 |

|

للمؤسسة دور في دعم التعليم ماديًا |

1.64 |

0.804 |

55 |

ضعيفة |

7 |

|

ساهمت المؤسسة في تفعيل معلمين متطوعين في بعض المدارس |

2.29 |

0.88 |

76.33 |

متوسطة |

2 |

|

كان للمؤسسة دور في تحسين العملية التعليمية خلال الفترة السابقة |

1.99 |

0.771 |

66 |

متوسطة |

5 |

يبين الجدول (9) أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين (1.64-2.36). جاءت الفقرة «ساهمت المؤسسة في تشجيع المجتمع على بناء المدارس» أولًا بمتوسط (2.36) ودلالة معنوية مرتفعة، ما يعكس تأثيرًا واضحًا للمؤسسة في هذا المجال. تلتها فقرة «ساهمت المؤسسة في تفعيل معلمين متطوعين» بمتوسط (2.29)، ثم «تشجيع إضافة فصول دراسية» بمتوسط (2.22).

في المراتب التالية، جاءت فقرات «الصيانة غير المباشرة للمدارس» (2.21)، و«تحسين العملية التعليمية»(1.99)، و«تفعيل مجالس الآباء» (1.79). أما المرتبة الأخيرة فكانت لفقرة «دعم التعليم ماديًا» بمتوسط (1.64)، ما يشير إلى ضعف المساهمة المادية مقارنة بالمجالات الأخرى.

جدول (10)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد دور مؤسسة بنيان في الخدمات الصحية والبيئية

|

الخدمات الصحية والبيئية |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

ساهمت المؤسسة في دعم بعض المراكز الصحية |

2.09 |

0.83 |

70 |

متوسطة |

7 |

|

نفذت المؤسسة برامج توعوية بالأمراض التي تسببها تلوث البيئة |

2.96 |

2.997 |

99 |

مرتفعة |

1 |

|

شاركت المؤسسة في تشجيع المجتمع على ترميم بعض الوحدات الصحية |

2.44 |

0.767 |

81 |

مرتفعة |

5 |

|

قامت المؤسسة بإنشاء مخيمات طبية بالشراكة مع مبادرات طبية في المجتمع |

2.21 |

0.847 |

74 |

متوسطة |

6 |

|

للمؤسسة دور في عمل مبادرات للحفاظ على البيئية. |

2.73 |

0.576 |

91 |

مرتفعة |

2 |

|

قامت المؤسسة في تحفيز المبادرات الخاصة بردم المستنقعات التي تسبب انتشار الأمراض. |

2.69 |

0.665 |

90 |

مرتفعة |

3 |

|

تسهم المؤسسة في إنجاح حملات التوعية الصحية بين المواطنين |

2.64 |

0.664 |

88 |

مرتفعة |

4 |

يشير الجدول (10) إلى أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين (2.09-2.96). جاءت الفقرة «نفذت المؤسسة برامج توعوية بالأمراض الناتجة عن تلوث البيئة» في المرتبة الأولى بمتوسط (2.96) ودلالة معنوية مرتفعة، ما يعكس التزام المؤسسة بالوعي الصحي. تلتها فقرة «دور المؤسسة في مبادرات الحفاظ على البيئة» بمتوسط (2.73)، ثم «تحفيز مبادرات ردم المستنقعات» بمتوسط (2.69).

في المراتب التالية جاءت فقرات: «إنجاح حملات التوعية الصحية» (2.64)، و»تشجيع المجتمع على ترميم وحدات صحية» (2.44)، و»إنشاء مخيمات طبية بالشراكة المجتمعية» (2.21). أما المرتبة الأخيرة فكانت لفقرة «دعم بعض المراكز الصحية» بمتوسط (2.09)، ما يشير إلى أن مساهمة المؤسسة المادية في هذا الجانب كانت الأقل.

جدول (11)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد دور مؤسسة بنيان في خدمات الطرق المجتمعية

|

خدمات الطرق المجتمعية |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

قامت المؤسسة بتنفيذ برامج توعية لتحفيز المجتمع في شق الطرقات. |

2.83 |

0.485 |

94 |

مرتفعة |

1 |

|

ساهمت المؤسسة في تشجيع المجتمع على تنفيذ مبادرات مجتمعية في مجال الطرقات |

2.81 |

0.516 |

94 |

مرتفعة |

2 |

|

المؤسسة لديها شراكه مع الدولة في مساندة وتقديم مشاريع طرق محلية. |

2.55 |

0.717 |

85 |

مرتفعة |

6 |

|

شاركت المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني في صيانة وشق الطرقات |

2.43 |

0.802 |

81 |

مرتفعة |

7 |

|

ساهمت المؤسسة في تحفيز تنفيذ مبادرات مجتمعية لصيانة الطرق في بعض القرى |

2.78 |

0.571 |

93 |

مرتفعة |

3 |

|

شاركت المؤسسة في صيانة الطرق بين بعض المديريات |

2.56 |

0.729 |

85 |

مرتفعة |

5 |

|

استطاعت المؤسسة أن تحشد الموارد المجتمعية لإنشاء وصيانة الطرق المجتمعية الريفية |

2.72 |

0.595 |

91 |

مرتفعة |

4 |

يشير الجدول (11) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (2.43-2.83)، حيث جاءت الفقرة «قامت المؤسسة بتنفيذ برامج توعية لتحفيز المجتمع في شق الطرقات في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (2.83)، وهذا يدل على أن المؤسسة ساهمت بتوعية وتحفيز المجتمع من خلال شق الطرقات المجتمعية.

بينما جاءت الفقرة «ساهمت المؤسسة في تشجيع المجتمع على تنفيذ مبادرات مجتمعية في مجال الطرقات في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (2.81)، بينما جاءت فقرة «ساهمت المؤسسة في تحفيز تنفيذ مبادرات مجتمعية لصيانة الطرق في بعض القرى» في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (2.78)، في حين جاءت فقرة «استطاعت المؤسسة أن تحشد الموارد المجتمعية لإنشاء وصيانة الطرق المجتمعية الريفية» في المرتبة الرابعة، حيث بلغ المتوسط (2.72)، وجاءت فقرة «شاركت المؤسسة في صيانة الطرق بين بعض المديريات» في المرتبة الخامسة، حيث بلغ المتوسط للفقرة (2.56)، وجاءت فقرة «المؤسسة لديها شراكه مع الدولة في مساندة وتقديم مشاريع طرق محلية» في المرتبة السادسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة (2.55)، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة فقرة «شاركت المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني في صيانة وشق الطرقات» حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة (2.43).

جدول (12)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد دور مؤسسة بنيان في خدمات المياه

|

خدمات المياه |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

ساهمت المؤسسة في تفعيل المجتمع للقيام بدوره في إنشاء مشاريع حصاد المياه. |

2.63 |

0.633 |

88 |

مرتفعة |

3 |

|

حفزت المؤسسة المجتمع في عمل حواجز لتغذية مياه الآبار. |

2.66 |

0.643 |

89 |

مرتفعة |

1 |

|

استفادت المؤسسة من الموارد المجتمعية في أنشاء الخزانات لتوفير المياه لوقت الحاجة. |

2.49 |

0.719 |

83 |

مرتفعة |

4 |

|

ساهمت المؤسسة في تشجيع شراء مضخات لرفع المياه من الغيول البعيدة للقرى من الموارد المجتمعية التي تم حشدها. |

2.09 |

0.795 |

70 |

متوسطة |

6 |

|

تم رفع المياه من الآبار بالطاقة الشمسية. |

2.22 |

0.781 |

74 |

متوسطة |

5 |

|

شاركت المؤسسة في تقديم الدعم المادي لتوفير مياه الشرب. |

1.74 |

0.805 |

58 |

متوسطة |

7 |

|

تسهم المؤسسة في حملات التوعية للحفاظ على المياه |

2.64 |

0.704 |

88 |

مرتفعة |

2 |

يشير الجدول (12) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (1.47-2.66)، حيث جاءت الفقرة «حفزت المؤسسة المجتمع في عمل حواجز لتغذية مياه الآبار» في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (2.66)، وهذا يشير إلى أن المؤسسة ساهمت بالعمل في إعداد حواجز لتغذية مياه الآبار وبشكل عالٍ، بينما جاءت الفقرة «تسهم المؤسسة في حملات التوعية للحفاظ على المياه» في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ (2.64)، بينما جاءت فقرة «ساهمت المؤسسة في تفعيل المجتمع للقيام بدوره في إنشاء مشاريع حصاد المياه» في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ (2.63)، في حين جاءت فقرة «استفادت المؤسسة من الموارد المجتمعية في أنشاء الخزانات لتوفير المياه لوقت الحاجة» في المرتبة الرابعة، حيث بلغ المتوسط (2.49)، وجاءت فقرة «تم رفع المياه من الآبار بالطاقة الشمسية» في المرتبة الخامسة، حيث بلغ المتوسط للفقرة (2.22)، وجاءت فقرة «ساهمت المؤسسة في تشجيع شراء مضخات لرفع المياه من الغيول البعيدة للقرى من الموارد المجتمعية التي تم حشدها» في المرتبة السادسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة (2.09)، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة فقرة «شاركت المؤسسة في تقديم الدعم المادي لتوفير مياه الشرب» حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة (1.74).

جدول (13)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول بعد دور مؤسسة بنيان في خدمات توعية وتحفيز المجتمع

|

توعية وتحفيز المجتمع |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

قامت المؤسسة بعمل برامج توعية لتحفيز المجتمع للمشاركة المجتمعية |

2.84 |

0.498 |

95 |

مرتفع |

1 |

|

أدت التوعية إلى إحداث تغير إيجابي في المجتمع نحو المشاركة المجتمعية |

2.78 |

0.537 |

93 |

مرتفع |

2 |

|

شارك أفراد المجتمع في حملات التوعية لتعزيز المشاركة المجتمعية |

2.74 |

0.588 |

91 |

مرتفع |

3 |

|

اعتمد أفراد المجتمع على أنفسهم في تحقيق التنمية نتيجة برامج التوعية والتحفيز. |

2.59 |

0.658 |

86 |

مرتفع |

5 |

|

استطاع أفراد المجتمع استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل لتحقيق التنمية من تعليم وصحة وخدمات. |

2.39 |

0.711 |

80 |

مرتفع |

7 |

|

مشاركة المؤسسة المجتمع المحلي أدى إلى تحقق التنمية الاجتماعية |

2.57 |

0.688 |

86 |

مرتفع |

6 |

|

لدى المؤسسة متطوعين يشاركون المجتمع في تنفيذ الأنشطة |

2.73 |

0.638 |

91 |

مرتفع |

4 |

يبين الجدول (13) أن متوسطات الفقرات المتعلقة بتحفيز المشاركة المجتمعية تراوحت بين (2.39-2.84)، حيث جاءت فقرة «قيام المؤسسة ببرامج توعية لتحفيز المجتمع» في المرتبة الأولى بمتوسط (2.84)، تلتها فقرة «توعية أدت لتغير إيجابي نحو المشاركة» بمتوسط (2.78)، ثم «مشاركة المجتمع في حملات التوعية» بمتوسط (2.74). أما أقل متوسط فكان لفقرة «استثمار الموارد المتاحة لتحقيق التنمية» بمتوسط (2.39). تعكس هذه النتائج فعالية برامج المؤسسة في تعزيز المشاركة والمساهمة المجتمعية.

جدول (14)

يبين إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور مؤسسة بنيان في التنمية المحلية

|

الأبعاد |

المتوسط |

الانحراف المعياري |

الوزن النسبي |

الدلالة المعنوية |

الرتبة |

|

الخدمات التعليمية |

2.07 |

0.61 |

69 |

متوسط |

5 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

2.54 |

0.66 |

85 |

مرتفع |

3 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

2.67 |

0.48 |

89 |

مرتفع |

1 |

|

خدمات المياه |

2.36 |

0.54 |

79 |

مرتفع |

4 |

|

توعية وتحفيز المجتمع |

2.66 |

0.52 |

89 |

مرتفع |

2 |

يشير الجدول (14) أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين (2.07-2.67) حيث جاءت الفقرة خدمات الطرق المجتمعية بمتوسط 2.67، وانحراف معياري 0.48، ووزن نسبي 89٪ في المرتبة الأولى مما يدل على أن هذه الخدمات هي الأكثر قبولًا ورضا بين الناس، وهذا يشير إلى أن هذه الخدمات تعد فعّالة جدًا، وتحظى بأهمية كبيرة في تحقيق الأهداف المجتمعية، وجاءت في المرتبة الثانية توعية وتحفيز المجتمع بمتوسط 2.66، وانحراف معياري 0.52، ووزن نسبي 89٪، في حين جاءت فقرة الخدمات الصحية والبيئية بمتوسط 2.54، وانحراف معياري 0.66، ووزن نسبي 85٪ في المرتبة الثالثة، وجاءت في المرتبة الرابعة فقرة خدمات المياه بمتوسط 2.36، وانحراف معياري 0.54، ووزن نسبي 79٪، وجاءت أخيرا فقرة الخدمات التعليمية بمتوسط 2.07، وانحراف معياري 0.61، ووزن نسبي 69٪.

ولمناقشة الفرضيات البحثية الخاصة بالدراسة نستنتج من الجداول السابقة الآتي:

الفرضية الأولى H1: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين إجابات المبحوثين حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية تعزى لمتغير الجنس.

جدول (15)

اختبار (Independent Samples Test) للعينات المستقلة لأبعاد الدراسة

|

البعد |

عدد الفقرات |

الذكور |

الإناث |

(F) درجة الحرية |

مستوى الدلالة (sig.) |

||

|

المتوسط الحسابي |

الانحراف المعياري |

المتوسط الحسابي |

الانحراف المعياري |

||||

|

الخدمات التعليمية |

7 |

2.17 |

0.569 |

1.54 |

0.557 |

0.140 |

0.000 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

7 |

2.54 |

0.688 |

2.55 |

0.480 |

1.047 |

0.956 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

7 |

2.71 |

0.452 |

2.43 |

0.558 |

2.053 |

0.023 |

|

خدمات المياه |

7 |

2.39 |

0.536 |

2.15 |

0.554 |

0.100 |

0.090 |

|

خدمات توعية وتحفيز المجتمع |

7 |

2.67 |

0.506 |

2.62 |

0.622 |

0.091 |

0.730 |

|

الإجمالي |

35 |

2.50 |

0.439 |

2.26 |

0.457 |

0.005 |

0.042 |

يتضح من الجدول رقم (15) وبعد إجراء اختبار العينات المستقلة (Independent Samples Test) لقياس الفروق عند مستوى دلالة (0.05) بين إجابات عينة الدراسة حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني وفقًا لمتغير الجنس، ما يلي:

بناءً عليه، تُقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجنس.

|

البعد |

ف (f) درجة الحرية |

مستوى الدلالة (sig.) |

|

الخدمات التعليمية |

2.204 |

0.092 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

1.398 |

0.248 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

7.740 |

0.000 |

|

خدمات المياه |

3.326 |

0.023 |

|

خدمات توعية وتحفيز المجتمع |

1.279 |

0.286 |

|

الإجمالي |

3.817 |

0.012 |

تم إجراء اختبار تحليل التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) كما هو موضح في الجدول رقم (16) لمعرفة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين إجابات عينة الدراسة حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية تعزى لمتغير المؤهل التعليمي. وأظهرت النتائج ما يلي:

وبناءً عليه، تُقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل التعليمي.

|

البعد |

ف (f) درجة الحرية |

مستوى الدلالة (sig.) |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

0.858 |

0.565 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

0.419 |

0.922 |

|

خدمات المياه |

0.748 |

0.664 |

|

خدمات توعية وتحفيز المجتمع |

1.977 |

0.050 |

|

الإجمالي |

0.673 |

0.731 |

يتضح من الجدول رقم (17) وبعد إجراء اختبار التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) لبيان وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين إجابات عينة الدراسة حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني وفقًا لمتغير التخصص العلمي، النتائج التالية:

بناءً على ذلك، تُرفض الفرضية البديلة وتُقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين تعزى لمتغير التخصص العلمي.

|

البعد |

ف (f) درجة الحرية |

مستوى الدلالة (sig.) |

|

الخدمات التعليمية |

1.944 |

0.127 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

2.229 |

0.089 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

4.389 |

0.006 |

|

خدمات المياه |

3.349 |

0.022 |

|

خدمات توعية وتحفيز المجتمع |

0.503 |

0.681 |

|

الإجمالي |

3.219 |

0.026 |

لتحقيق اختبار الفرضية الخامسة، أُجري اختبار تحليل التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) وفقًا للجدول رقم (19) لمعرفة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين إجابات عينة الدراسة حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. وأظهرت النتائج ما يلي:

بناءً عليه، تُرفض الفرضية البديلة وتُقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين آراء المبحوثين تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.

|

البعد |

ف (f) درجة الحرية |

مستوى الدلالة (sig.) |

|

الخدمات التعليمية |

0.978 |

0.406 |

|

الخدمات الصحية والبيئية |

0.445 |

0.722 |

|

خدمات الطرق المجتمعية |

1.499 |

0.219 |

|

خدمات المياه |

0.904 |

0.442 |

|

خدمات توعية وتحفيز المجتمع |

0.253 |

0.859 |

|

الإجمالي |

0.411 |

0.745 |

أظهر تحليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) للجدول رقم (19) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين إجابات عينة الدراسة حول أبعاد دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية وفقًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، حيث جاءت جميع مستويات الدلالة أعلى من (0.05)، بما فيها إجمالي الأبعاد الذي سجل (0.745). وبناءً على ذلك، تُرفض الفرضية البديلة وتُقبل الفرضية الصفرية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين تعزى لعدد سنوات الخبرة.

من خلال تحليل النتائج الخاصة بالدراسة أوصى الباحث بالآتي: